- バックエンド

- PdM

- 急成長中の福利厚生SaaS

- Other occupations (24)

- Development

- Business

- Other

「直近バイアス」からの脱却。NotebookLMを使った客観的フィードバック術!

Photo by AbsolutVision on Unsplash

目次

はじめに

なぜNotebookLMなのか? 「客観性」を生む理由

評価・振り返りにおける3つのメリット

NotebookLM活用事例

1. マネージャーとしての評価業務への活用

2. 個人の振り返りへの活用

生成AIツールを組み合わせて適材適所で使い分け

生成AIツールのパイプライン

生成AIツールの使い分け

まとめ:生成AIと共に成長する組織

はじめに

こんにちは、ウォンテッドリー CTOの安間です。

自分自身の分析やメンバーへの評価を客観的に振り返ることができていますか?半期や期末の評価、あるいは日々の自己学習において、「なんとなく頑張った気はするけど、具体的に何がどう成長したのか説明しづらい」「直近の成功体験や失敗体験に評価が引っ張られてしまう」といった経験はないでしょうか。

こうした認知バイアスは、振り返りにおいて大きな課題だと私は考えています。この記事では、私自身が評価や自己の振り返りにおいて、そうしたバイアスを排除し、客観性を担保するために活用しているGoogle製のAIノートアプリ「NotebookLM」について、具体的な活用事例を交えながらご紹介します。

この記事を読み終える頃には、AIを思考の客観性をサポートするパートナーとして活用できるようになるでしょう。まず、なぜ私が数ある生成AIツールの中からNotebookLMを選んでいるのか、その理由からお話ししたいと思います。

なぜNotebookLMなのか? 「客観性」を生む理由

NotebookLMは、自身がアップロードしたドキュメント(Google Docs, PDF, Webページなど)を「ソース」として、その内容について対話できるAIノートアプリです。

一般的なAIチャットサービスがインターネット上の広範な情報から回答を生成するのに対し、NotebookLMはあなたが指定した資料だけをインプット情報とします。これにより、AIが事実に基づかない情報を生成する「ハルシネーション」という現象を大幅に抑制できるのが最大の特徴です。

評価・振り返りにおける3つのメリット

NotebookLMの特徴が、評価や振り返りのシーンで効果を発揮します。

- 多様なフォーマットの情報の一元化

- マネージャーからのフィードバック、同僚からの360度評価、自分自身の日々のメモなど、評価に関する情報はPDFやGoogle Docs、テキストデータなど様々な形式で散在しがちです。NotebookLMなら、それらを一つのソースとしてまとめて扱えます。

- データソースの忠実性

- 個人の評価や振り返りは、事実に基づいていることが何よりも重要です。NotebookLMは指定したソースから逸脱しないため、「〇〇さんからのフィードバックにはこう書かれている」という事実を正確に抽出・要約してくれます。また、内容のソースを確認することで、ハルシネーションへの対応ができます。

- セキュリティへの安心感

- 評価という機密性の高い情報を扱う上で、セキュリティは重要なポイントです。NotebookLMはGoogleの堅牢なセキュリティ基盤上で動作しており、設定によりますが、アップロードしたデータがモデルの学習に使われないようにできる点も安心できるポイントです。

これらの理由から、客観性、正確性、セキュリティなどが求められる評価・振り返りの領域において、NotebookLMは最適なツールだと判断し、活用しています。

NotebookLM活用事例

それでは、具体的に私がどのようにNotebookLMを使っているのか、2つのシーンに分けてご紹介します。

1. マネージャーとしての評価業務への活用

ウォンテッドリーのエンジニアリングマネージャーやSL(Squad Lead)は、メンバーの成長をサポートするために、毎週の1on1でのフィードバック、毎月の評価、半期ごとの評価集計を行っています。

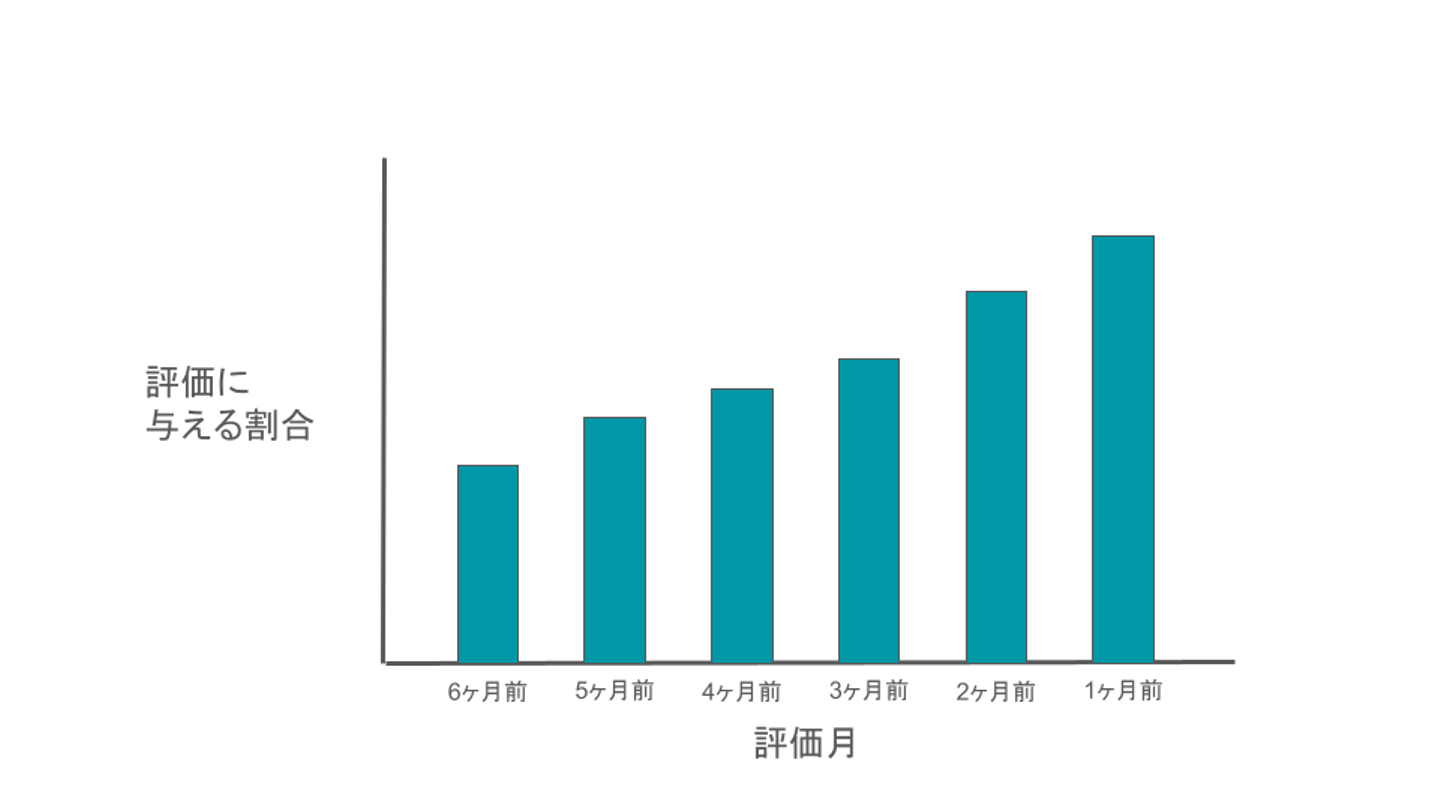

ここで厄介なのが、冒頭でも触れた認知バイアス(特に、直近バイアス)です。人間が評価を行うと、どうしても半期の終わり際にあった大きな成果や失敗の印象が強くなり、期間全体を通したフラットな評価が難しくなることがあります。以下は、評価月と評価に与える割合のイメージを表した図です。

これを抑制するために、NotebookLMを活用します。半期分の1on1議事録や月次フィードバックのドキュメントをすべてNotebookLMに読み込ませ、客観的な視点から評価のドラフトを作成させます。

例えば、以下のようなプロンプトを使います。

「Aさんの2025年上期における成果を3点、箇条書きで要約してください。また、2024年下期の評価と比較して、特に成長が見られた点を挙げてください。」

こうすることで、私自身の記憶という曖昧なものに頼るのではなく、記録された事実ベースで期間全体を俯瞰できます。半年くらい前の成果を振り返ると、前期だったか今期だったか、過去に遡って確認しないとわからないといったこともあるでしょう。また、改善に向けて継続的に努力してきたプロセスなど、人間が見落としがちな連続的な変化をAIが拾い上げてくれるのです。

もちろん、AIが生成した評価をそのまま使うわけではありません。これはあくまで参考意見として扱い、このアウトプットで事実を確認しつつ、仕事への取り組む姿勢や組織風土の醸成への貢献や本人のキャリアプランといった定性的な要素を加え、最終的なフィードバックを作成しています。

2. 個人の振り返りへの活用

この方法は、マネージャーだけでなく、すべてのビジネスパーソン(エンジニア、セールス、マーケ etc..)にとって有効です。もちろん学生の方でも活用していくことができます。

やり方は先ほどと同じです。メンターや上司から受け取ったフィードバック、自分で書いた日々の振り返りメモなどをNotebookLMに入力します。そして、自分自身を客観視するための問いを投げかけてみましょう。

「『次のチャレンジとして〇〇に取り組む』という目標に対し、この半期で実践できた具体的な行動をソースから3つ抜き出してください。」

「ソース内のフィードバックで、複数人から共通して指摘されている私の改善点は何ですか?」

「新しいチャレンジである〇〇を成功させるために、現在の私に不足しているスキルや知識は何だと考えられますか?」

自分一人で振り返りを行うと、無意識のうちに自分に甘くなったり、逆に悲観的になりすぎたりと、どうしても思考にバイアスがかかります。NotebookLMを壁打ち相手にすることで、まるで第三者の視点から自分をコーチングしてもらっているような感覚で、冷静に現状を分析し、次に取るべきアクションを具体化できるのです。

生成AIツールを組み合わせて適材適所で使い分け

生成AIツールのパイプライン

NotebookLMの強みは、あくまで「与えられたソース内での情報整理・分析」です。そのため、「不足しているスキルを伸ばすためにおすすめの書籍を3冊教えて」といった、ソースの外にある情報を必要とする質問には正確に答えられません。

外部の知識が必要な場合は、PerplexityやGemini、ChatGPTといった他の生成AIツールの出番です。ここで外部の情報を補完ることで、フィードバック対象者や自分自身にとって有用な書籍を知ることができ、Next Actionにつなげることができます。

生成AIツールの使い分け

- 客観的事実の整理・分析

- NotebookLMを使って、フィードバックや記録といった客観的事実から自身の強み・弱みを客観的に整理・分析させます。

- 実際の勉強方法や書籍調査への拡張・具体化

- PerplexityやGeminiなどを使い、整理された課題を解決するための具体的な学習方法やアイデアを幅広く集めます。

このように、一つの生成AIツールに固執するのではなく、目的やフェーズに応じてツールを使い分けるリテラシーこそが、これからの時代に求められるスキルだと私は考えています。

まとめ:生成AIと共に成長する組織

今回は、NotebookLMを活用した客観的視点の作り方についてお話ししました。

重要なのは、AIを人間の思考からバイアスを取り除き、より客観的な意思決定を助けてくれる装置として活用することです。テクノロジーを正しく使うことで、私たちは自分自身の成長をさらに加速させることができるはずです。

ウォンテッドリーでは、今回ご紹介したような個人の業務ハックだけでなく、全社を挙げて生成AIの活用を推進しています。エンジニアやデザイナー、ビジネス職といった垣根を越えて参加するAI Hackathonを開催したり、全社的な自動化・効率化を推進する専門チームを組成したりと、全社で生成AIの恩恵を最大化しようという文化が根付いています。

日々の業務をテクノロジーでハックし、自分自身の成長もハックしていく。そんな環境に面白さを感じる方、ぜひ一度お話ししませんか?

/assets/images/7052304/original/49100b17-5866-4cec-b50b-a37ea73565e9?1638782149)

/assets/images/21905528/original/fc5c5622-93cb-4583-8b1e-afe2f740b6cb?1756182092)

/assets/images/7052304/original/49100b17-5866-4cec-b50b-a37ea73565e9?1638782149)

/assets/images/7052304/original/49100b17-5866-4cec-b50b-a37ea73565e9?1638782149)