- バックエンド

- PdM

- 急成長中の福利厚生SaaS

- Other occupations (24)

- Development

- Business

- Other

自分なりの最適解で終わらせず、提案できるエンジニアになる

Photo by Alexander Schimmeck on Unsplash

こんにちは。ウォンテッドリーの Enabling チームでバックエンドエンジニアをしている市古(@sora_ichigo_x)です。

最近はハードスキル寄りのブログが多かったので、今回はソフトスキルの話をしようと思います。

目次

はじめに

「いいアイデアだと思ったのに、なぜ通らないのか?」

アンチパターン

最初から「これ一択」で話し始める

一択の提案は不安を呼び込む

その提案は本当に比較できているか

アイデア自体には価値がある

一択ではなく、選択肢を見せる

「他には?」を先回りする

「AではなくBがいい」と言えるか

結論を急がず、分岐を見せる

具体例:次の四半期の開発計画を立てる

最初に思いついた「これ一択」

一択では質問に答えられない

分岐を用意してみる

最初に思いついた最適解を否定する必要はない

テーマを意識する

おわりに

はじめに

「いいアイデアだと思ったのに、なぜ通らないのか?」

自分なりに考え抜いたアイデアを持っていても「他には何か考えた?」と聞かれて言葉に詰まる経験をしたことがある方は多いのではないでしょうか。私自身、アイデアそのものが不十分なのか、それとも自分の説明が下手なのか。何が問題なのか分からず、提案がうまく通らないことに悩んでいました。

しかし振り返ってみると、原因は「内容が悪いから」ではなく、提案の組み立て方にあったのだと思います。今回の記事では、自分の失敗体験をもとに「なぜアイデアだけでは不十分なのか」「どうすれば納得感のある提案に変えられるのか」を整理します。

アンチパターン

最初から「これ一択」で話し始める

提案をしようと考え始めると、いろいろなやり方や可能性が頭に浮かびます。「これが正解だ」「これで進めたい」と強く感じる案が生まれるのはとても健全なことです。ただ、その中でよくある失敗は、最初から「これ一択」という前提で話し始めてしまうことです。

一択の提案は不安を呼び込む

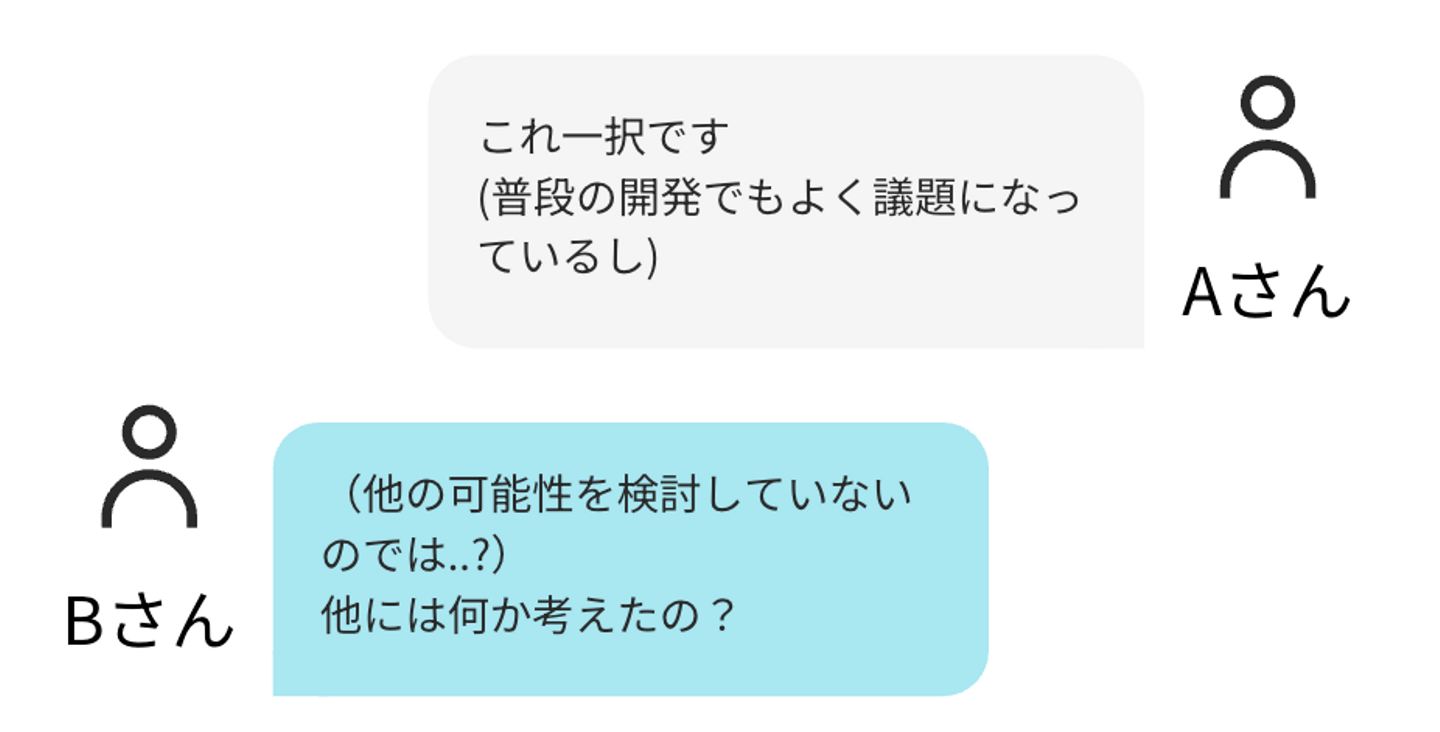

選択肢が一つしか提示されないと、聞き手は自然と「他には何か考えたの?」と確認したくなります。これは意思決定の場ではよくある反応です。

提案の受け手は、最適解を一緒に見つける立場にいます。そのため「他の可能性を検討していないのでは?」と感じると、内容がどれだけ魅力的でも納得感が薄れてしまいます。

その提案は本当に比較できているか

私自身、以前は自分なりの最適解(エンジニア風に言うと、俺の考えた最強のXX)が思いついた瞬間、「これをどうやって通すか」だけに意識が向いていました。

他の選択肢と比べることを後回しにしてしまうと、相手から質問されたときに説得力が出ません。一択の提案は「独りよがり」に見られやすいリスクがあります。そのリスクを減らすためには、最初に複数の選択肢を整理して比較する段取りが欠かせません。

アイデア自体には価値がある

大事なのは、最初に思いついた案がいけないわけではないということです。むしろ、それが後にとても価値のある解決策になることも多いです。ただし、相手に届ける際は「どうやってこの結論に辿り着いたのか」をセットで示す必要があります。

この過程があるだけで、同じ内容でも受け止められ方が大きく変わります。アイデアを思いついただけで終わらせず、そこを出発点としてアイデアを形にしていく段取りを持ちましょう。

一択ではなく、選択肢を見せる

「他には?」を先回りする

前述の通り、一択で提案を始めると、相手は必ず「他の案は?」と考えます。

これは相手が慎重だからではなく、意思決定の前提として比較材料が必要だからです。

だからこそ、提案を準備する際に最初から「この案しかない」と決めつけず、いくつかの選択肢を並べて検討するプロセスを踏むことが重要です。

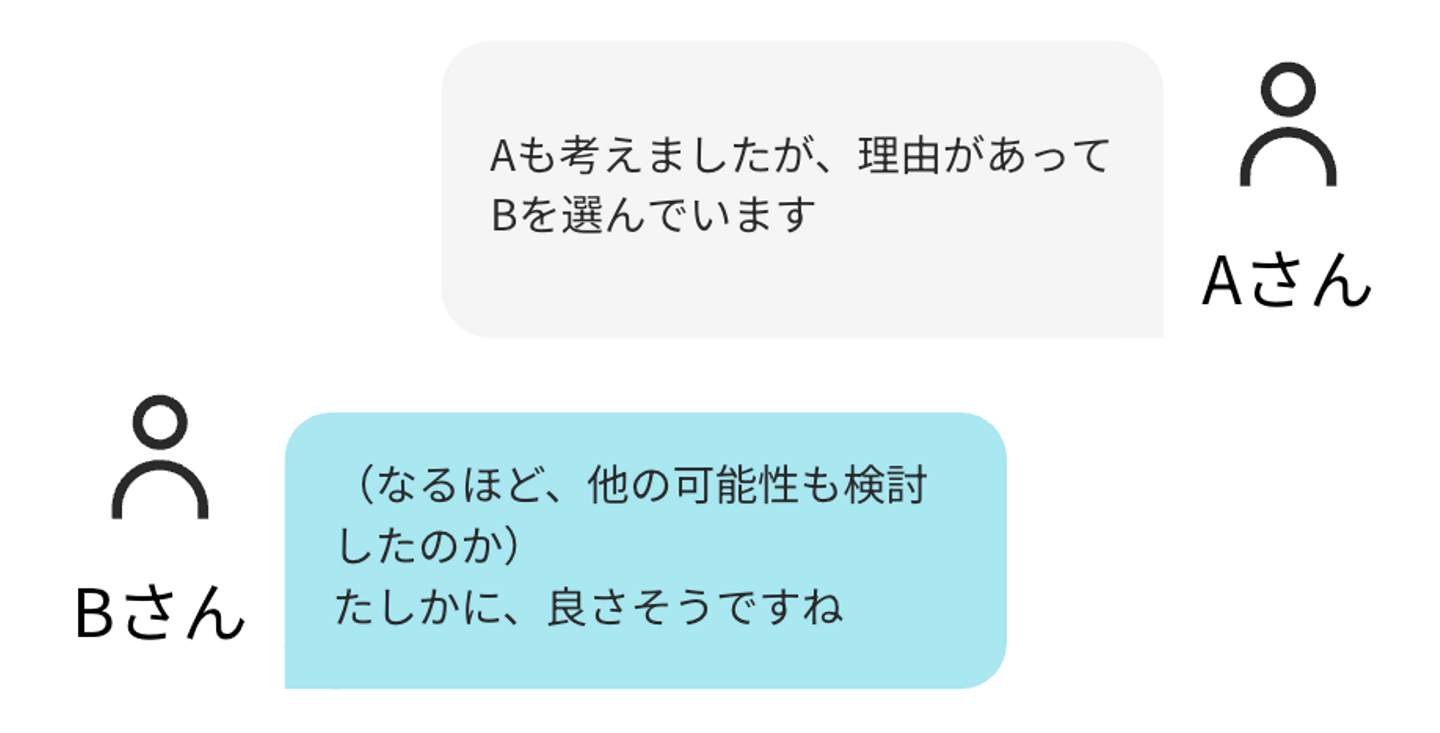

「AではなくBがいい」と言えるか

「この案が良いと思います」と言うだけでは、比較の裏付けが弱くなります。

一方で「Aも考えましたが、理由があってBを選んでいます」と伝えられると、相手は「なるほど、他の可能性も検討したのか」と安心します。

この違いは、判断プロセスへの信頼感を左右します。

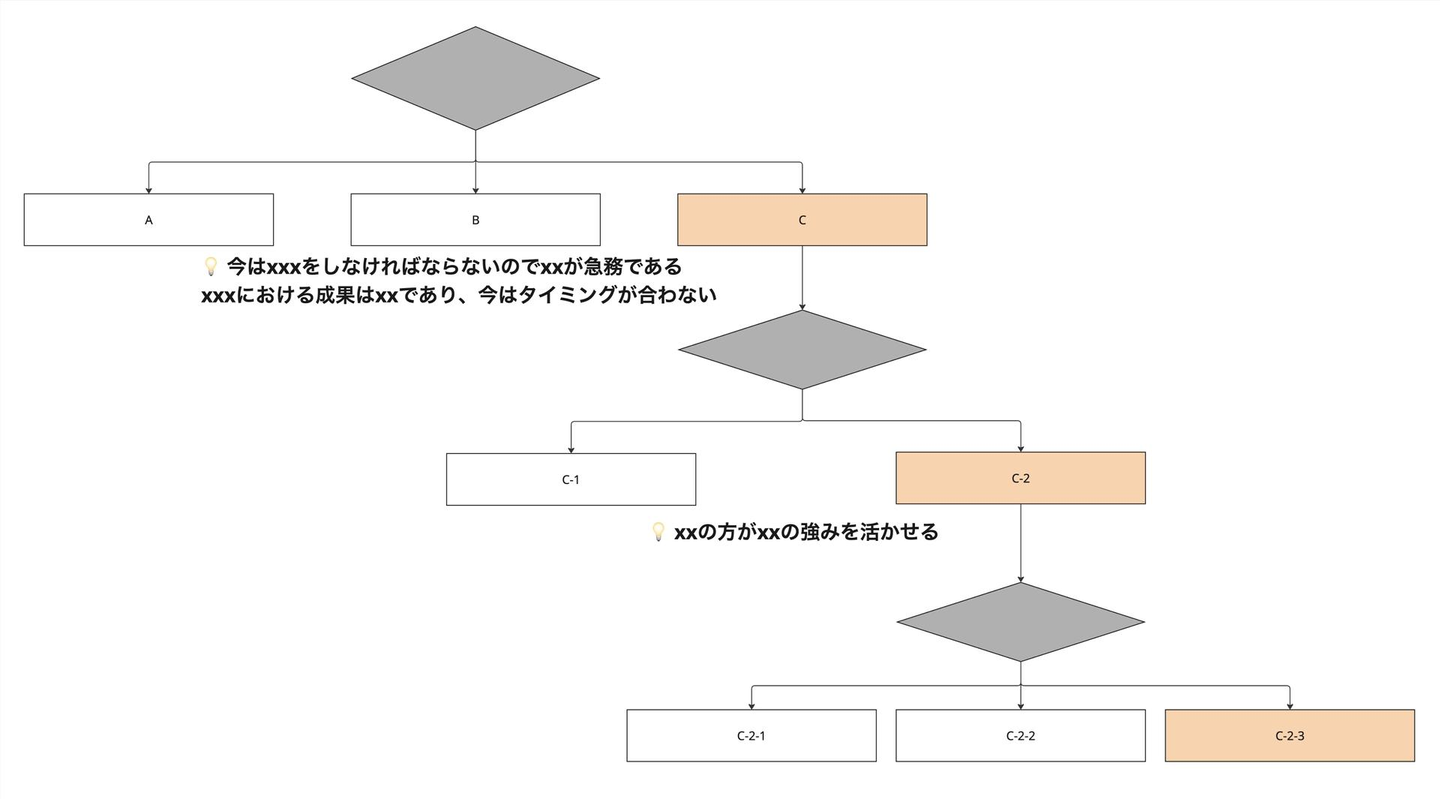

結論を急がず、分岐を見せる

最初に思いついた自分なりの最適解をすぐに結論として押し出さず、

- 他にどんな方向性があったか

- それぞれの利点やリスクは何か

- なぜ最終的にその案を選んだのか

を簡単でも良いので一度整理します。

選択肢を用意しないまま話し始めると、どれだけ伝え方を工夫しても一択感は消えません。逆に、分岐の検討を経ていれば、相手と意見が違ったとしても「どの分岐点での意見が違うのか?」を健全に擦り合わせることができます。

具体例:次の四半期の開発計画を立てる

ここからは「次の四半期の開発計画を立てる」という具体例を交えて解説します。なお、本物の議論は公開できないので、ここでは架空の問題について取り扱います。

最初に思いついた「これ一択」

これは以前、私が四半期の開発計画を検討していたときのことです。

最初に強く思ったのは「この期間で検索機能を全面刷新すれば、一番インパクトが出せる」という案でした。自分の中ではこれが最適解に思えたので「その施策にどんなメリットがあるか」「どうやって進めるか」「どのくらい工数がかかるか」ばかりをひたすら考えていました。

一択では質問に答えられない

いざマネージャーに提案を持っていくと「他にどんな選択肢がある?」「なぜ今、それを優先する?」という質問が返ってきました。そのときはうまく答えられず、「比較検討が足りない」とフィードバックをもらい、計画を一度持ち帰ることになりました。

分岐を用意してみる

ここで私はやり方を変えて、まず大きく3つの方向性を考え直しました。

- 検索機能の改善に集中する

- 検索機能の全面リニューアルに挑戦する

- 検索機能に新しい小規模機能を複数リリースする

それぞれのメリット・リスク・期待効果を整理してから「なぜ検索リニューアルを選ぶべきか」を改めて言語化しました。

最初に思いついた最適解を否定する必要はない

同じ案を提案するにしても「他には考えていません」ではなく「複数の方向性を比較した結果、これを選んでいます」と言えるだけで、受け止められ方が変わります。この例では「次の四半期で土台を作らないと、後で既存改善も進めにくくなる」という理由を示したことで、チームも前向きに議論してくれました。

この経験から学べるのは、最初に思いついた自分なりの最適解を否定する必要はないけれど、一度他の選択肢と並べて比べるだけで提案の説得力が十分に増すということです。言い換えると「Bではなく、むしろAがいい」という提案を用意するだけで、議論の質も進め方も大きく変わります。

テーマを意識する

また本題とはズレますが、「比較検討が足りない」とフィードバックをもらうと、ゼロベースで全てを考え直さなくてはならない気がして五里霧中に陥ることがあります。

しかし実際には、その提案の前段には何のためにやろうとしているのかという目的や背景にあたるテーマがあるはずです。例えば先ほどの例で言えば「検索機能」がテーマに当たります。課題解決のシーンにおいては、テーマはチームの存在意義や通年目標から導けることが多いです。

「そもそも何を解決したいのか」「どの問題領域の中の問題を解決すべきなのか」を改めて確認するだけでも、選択肢を整理するヒントになりますし、無理に全く新しいアイデアを生み出そうと焦る必要はなくなります。

おわりに

提案を通すとき、つい「自分なりの最適解(エンジニア風にいうと、俺の考えた最強のXX)」を一生懸命に磨くことに意識が向きがちです。それ自体はとても大事なことですが、同じくらい重要なのがその案に辿り着くまでの分岐や比較のプロセスを持つことです。

一択の提案は、内容が良くても不安を呼び込みます。逆に、複数の可能性を並べた上で「だからAを選ぶ」と言えるだけで、納得感と安心感が生まれます。

/assets/images/16907545/original/ec791cd3-ea53-45e2-bc6f-a1262b413594?1753696883)

/assets/images/7052304/original/49100b17-5866-4cec-b50b-a37ea73565e9?1638782149)

/assets/images/7053725/original/28d1b135-13b4-4f46-895f-d5f5fb5ae243?1624246858)