- バックエンド

- PdM

- CS職/既存営業

- Other occupations (28)

- Development

- Business

- Other

プロダクト開発に“事業視点”を宿すフレームワーク思考

Photo by Aaron Burden on Unsplash

こんにちは。ウォンテッドリーの橋屋 優理です。

私は、ウォンテッドリーが提供するEngagement Suite(Perk / Pulse / Story)の事業責任者を務めています。 このたび、開発チームによるアドベントカレンダー企画に再び参加する運びとなりました。

※前回記事:Perkの事業責任者として挑む、事業成長とミッションの融合

本稿では、「PdMやエンジニアがビジネスのフレームワークを理解することで、チーム連携が強化され、より高い成果を生み出せる」「個人として、業務が“プロダクト開発”にとどまらず、“事業づくり”へと拡張できる」というテーマで、私自身の体験をもとに、感じたことや得られた気づきをお伝えできればと思います。ビジネスの意思決定に関わっていきたいと志向するPdMやエンジニアの方々にとって、刺激やヒントがある内容であれば嬉しく思います。

PdMやエンジニアから寄せられる、事業視点への関心を受けて

直近、社内外のPdMやエンジニアの方々から「プロダクト開発だけでなく、事業開発の視点を持ちたい」というご相談が増えています。 実際、先日登壇したTechNightでも同様の質問が多く寄せられました。

その際に想起したのが、直近で受講したグロービスのMMP(ミドル・マネジメント・プログラム)です。 個人としても多くを学びましたが、偶然にも同じ事業部のリードエンジニアである富岡も同プログラムを受講していたことで、結果として貴重な共学の経験となりました。

※富岡のアドベントカレンダー記事はこちら!

具体的に何を学び、講義内容をどうプロダクト戦略に持ち帰ったのか、それを事業責任者だけでなくエンジニアも一緒に学ぶことでチームにどんな変化が起きたかシェアすることで、「開発組織・個人がどう事業視点を養えるか」というご質問への、私なりの回答としたいと思います。

受講したプログラムの概要

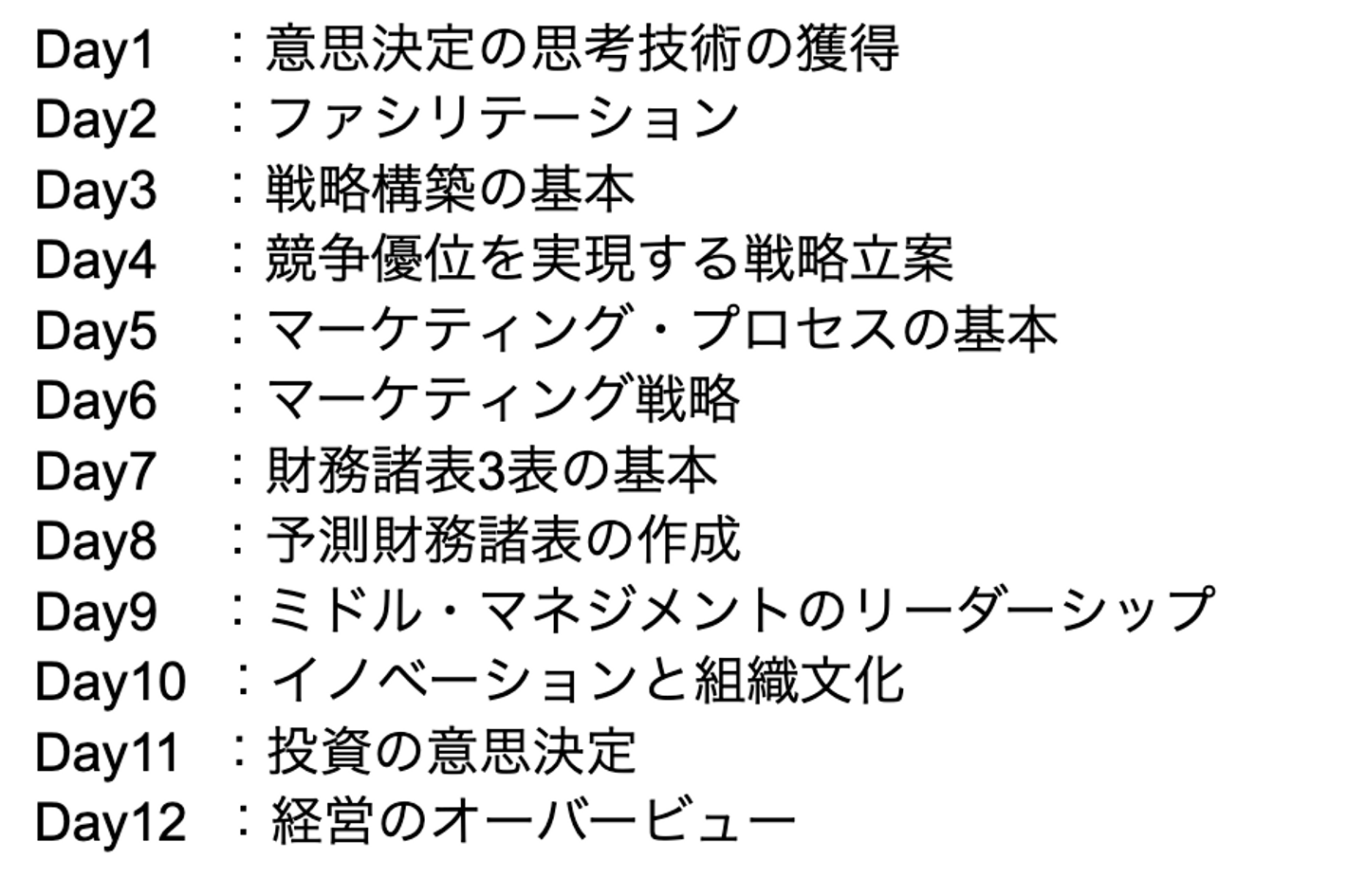

私が受講したグロービスのMMP(ミドル・マネジメント・プログラム)は以下で構成されています。

本プログラムでは、ビジネス領域の意思決定に関わるフレームワークを、「ヒト・モノ・カネ」の観点から、3か月間かけて網羅的かつ体系的に学びます。一見すると開発業務とは関係が薄いようにも見えますが、実際にはプロダクト開発に携わる方々にとっても有意義な学びがあります。

私はグロービスさんの回し者ではないので激しい推奨は避けますが、毎週3時間の講義・グループワークと事前課題がセットになっていて、単なる座学で終わらずに実践スキルが身につきやすい点がおすすめポイントです。

私の場合、受講前から個別のフレームワーク自体はおおよそ理解していましたが、各々の相互関係について初めて学ぶことが多く、以前はやや場当たり的にフレームワークを使っていた側面がありました。

受講後は、それらを文脈に応じて使い分けられるようになり、戦略の客観性を高めることができました。

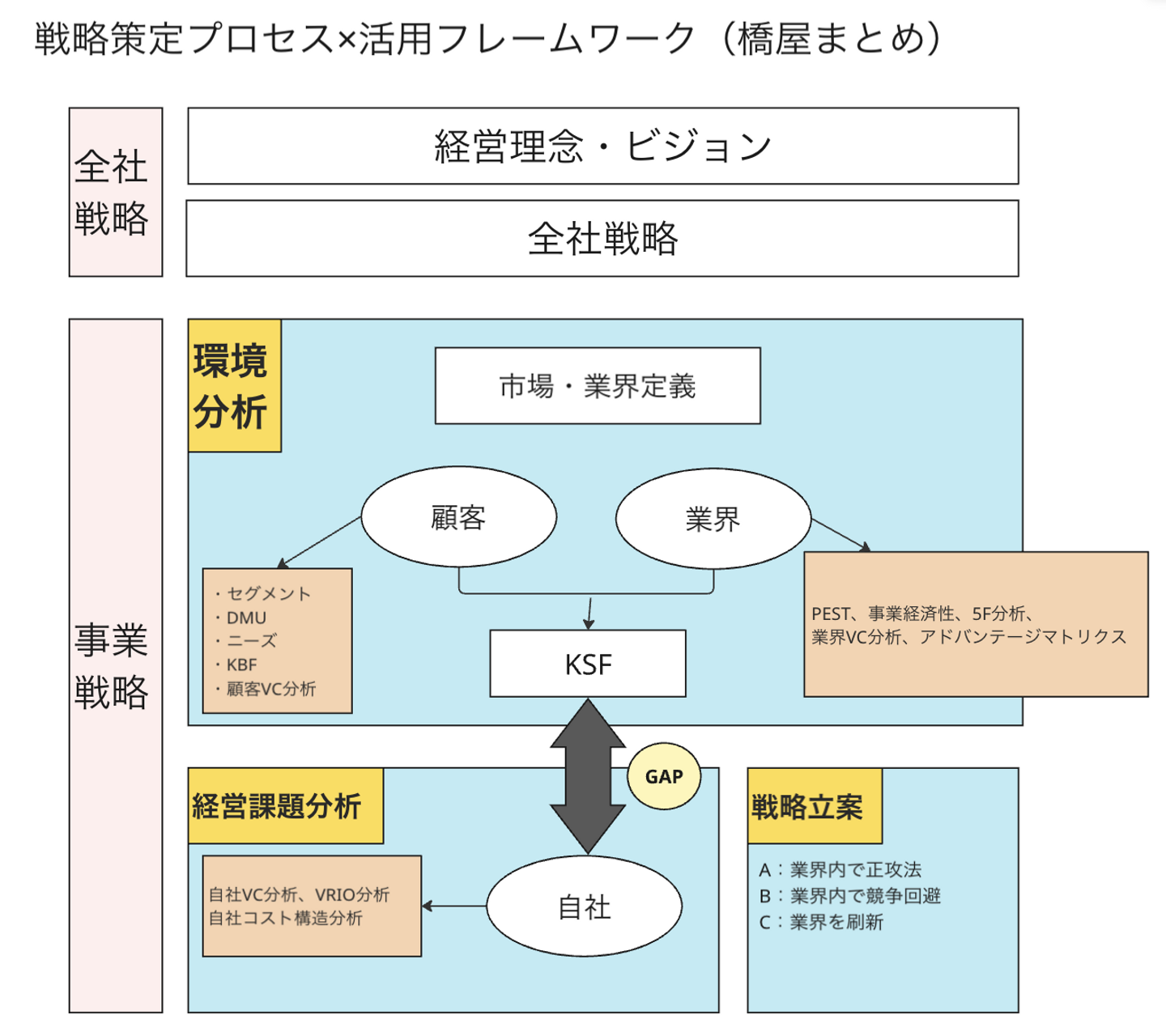

※ 原則、環境⇒経営課題⇒戦略立案の順で分析する。この構造を理解し、適材適所での活用が可能に。

開発業務の中では、上記のようなビジネス理論に触れる機会はあまり多くないかと思います。

しかし上記の視点で自社やプロダクトを捉えることで、事業の客観的な立ち位置が見え、サービスをどうすべきかの思考や議論が展開できるようになっていきます。

最終的には「なぜ今、この機能をつくるのか」まで、意思決定の上流から一気通貫で捉えることができ、「プロダクトづくりに留まらない、事業づくりへの貢献」の実感に繋がります。そうすると、今度は作った機能が事業にどう変化をもたらすのか、否が応でも興味が出てくるはずです。このサイクルの発生が、事業視点を養う一歩になると感じます。

グロービスのプログラムに限らず、「事業視点を身につけたいが、何から学べばいいか分からない」という方は、紹介したような項目に関連する書籍やコンテンツから学習を始めるのが有効です。

ただし、相互のつながりを理解することが大切なので、私としては個別の本を読むよりも、内容が陸続きになっている研修をおすすめしたいです。

学んだことと、実践例の紹介 〜福利厚生Perkの場合〜

プログラムで学んだことを細かく書くとキリがないので、プロダクトの戦略策定に影響を及ぼした内容をいくつか紹介します。座学に留まらず、実践にどう活かしていったのかのイメージを伝えられれば幸いです。

環境分析で、自分のサービスが置かれている状況を理解する

「戦略構築の基本」の講義ででてくるプログラム内で学ぶ3C分析や5フォース分析などの環境分析のフレームワークは、私たちが提供する福利厚生サービス・Perkの事業にそのまま当てはめて活用できました。

福利厚生市場は参入障壁が低く、競争が非常に激しい領域です。環境分析は、そういったことをより客観的に示してくれます。その中で自社がどのポジションを取り、どう差別化要因を持つべきかという問いに対し、これまで私たちが取ってきた戦略の妥当性を確認することができました。

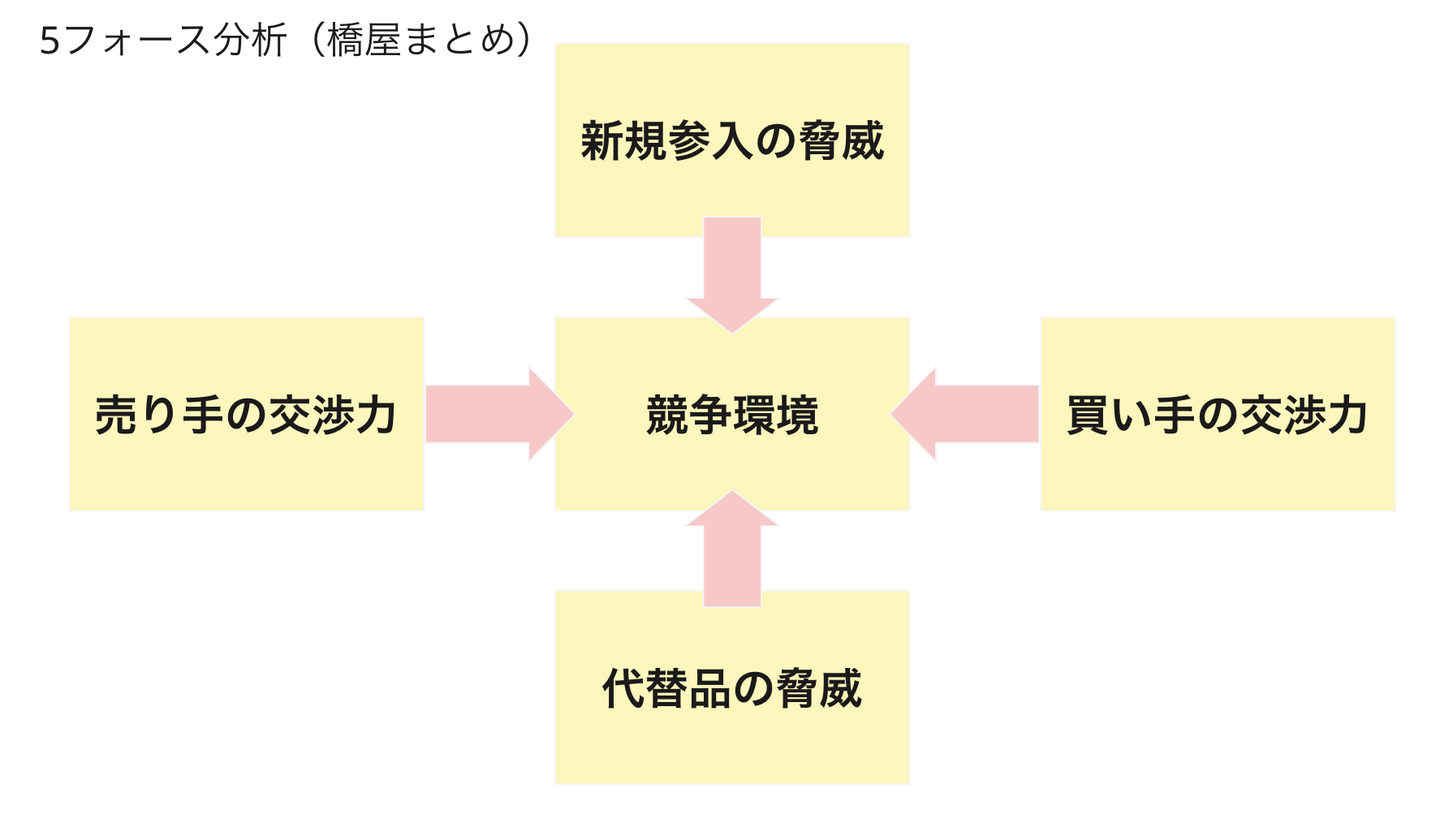

特に5フォース分析は私たちが事業を伸ばしてこれた理由と直近でつまずいている箇所のどちらとも整合した部分が多く、チームとして冷静に次の一手に向かうための後押しをしてくれました。

※5フォース分析は、業界の競争環境を5つの要因から構造的に捉えるフレームワーク。企業の収益性や競争優位性を把握するために使われます。

加えて、その分析結果を各チームで共有することで、組織全体の方向性が明確になり、意思決定のスピードと精度が向上しました。3C分析や5フォース分析は常に客観性が前提となるフレームワークですがそのこともセットで理解できていると、より迷いなくプロダクト戦略を検討できるようになります。

尚、環境分析の多くが「外部」情報を中心に分析するので、生成AIとの相性が良いです。生成AIが公開情報をもとに環境分析をサポートできるため、概念さえ正しくインプットできれば、以前よりも実践のハードルが下がっている印象です。

KBF設計の見直しが、中期戦略とリソース配分に影響を与えた

マーケティング領域で扱われる「KBF(Key Buying Factor)」の概念にも、大きな学びがありました。Key Buying Factor (KBF) とは、顧客がサービスを購入する際に、最も重視する要素や判断基準のことです。

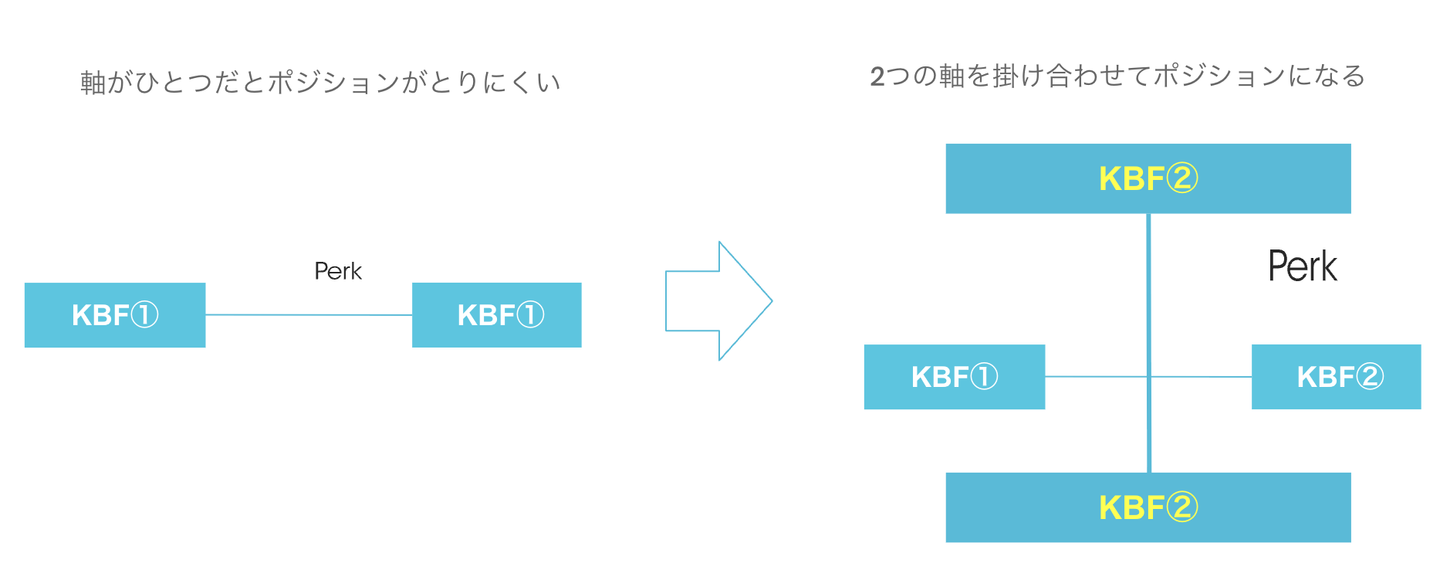

Perkではこれまで、特定のKBF(Key Buying Factor)をあえて一つに絞り、その強化に集中することで順調に成長してきました。しかし、環境分析を通じて、今後のフェーズでは激しい競争の中で「独自のポジション」を築く必要があると判断しました。

講義の中で得た学びとして、「KBFが一つしかないと明確なポジショニングができず、価格競争などの外的要因に左右されやすい。一方で、複数のKBFがあれば掛け合わせによって独自性を打ち出しやすくなる」という考え方に触れ、第二のKBFを設計すべきタイミングに来ていると感じました。

この気づきをもとに、チームでは以下の議論を進めています。

- 自社やプロダクトの強みから、どのような観点で新たなKBFを設計すべきか

- 踏まえたときの開発優先度や、中期でどんなアップデートが候補になるか

- 営業組織も含めて、どうこのKBFを検証し、磨き込んでいくか

戦略の必要性や実現手段を構造的に考えるのは事業責任者の役割ですが、その背景にある“ビジネスのルール”をPdMやエンジニアも理解できれば、枠を超えて、事業視点での議論が可能になります。

共通言語が生む、対話と問いの質の変化

エンジニアの富岡と同プログラムを受講したことで、チーム内で共通言語を持てるようになり、議論の質が明確に高まりました。例えば、最近ではこんな会話が自然に交わされるようになっています。

- 「これは5フォースで触れた部分の競争要因への対応として優先度が高い」

- 「このKBFはPL構造で言うとどの部分に寄与するのか」

- 「ウォンテッドリーの強みが活きにくいこの施策は、KBFを作るというよりは、劣位の解消だよね」

カタカナ多めの会話でいけ好かなく見えますが(笑)、共通言語があると論点が揃いやすく、戦略を客観的な事実と結びつけて考えられます。中でも、富岡から事業視点での建設的なフィードバックをもらえることは特にありがたい点です。

戦略が頻繁に変わる事業フェーズで、PdM・エンジニアも含めて、上段の事業づくりのパートから一緒にプロダクト戦略を考えられることで精度も安定しますし、意思疎通も取りやすくなります。そして何より、心から面白いプロセスになります。これは開発メンバーも同じ気持ちでいてくれてそうだなと思っています。

※参考記事:Perkは、今がいちばん面白い。いくどの困難を乗り越えて、見えてきた兆し

事業を理解することは、プロダクトを強くすること

本稿では、グロービスのMMPでの学びを起点に、ビジネスの構造的な理解がプロダクト戦略の精度やチーム連携にどう影響したかを紹介しました。

PdMやエンジニアにとって、日々の開発や意思決定を行う中で「事業全体の構造を理解すること」は、単なるスキルアップにとどまらず、チーム全体で価値あるプロダクトを生み出す視座の共有につながります。

本稿で述べたように、戦略や環境分析、KBFなどの概念は一見ビジネス寄りの内容に見えますが、こうした視点を開発メンバーが持つことで、プロダクトづくりにおいて「なぜこの施策をやるのか」「どの順番でやるべきか」「何をもって成功とするか」といった問いへの向き合い方が大きく変わります。

そして何より、「何をつくるか」ではなく「なぜつくるのか」から会話を始められるチームは、事業の変化にも強く、良いプロダクトを生み出す力を持ちます。ビジネスと開発、視座を共有できる仲間が増えることで、組織はしなやかに、強くなれるということを、一緒に働く開発メンバーから日々、教わっています。

この記事がみなさんにとって、「事業視点を持つためのきっかけ」になることがあれば、こんなに嬉しいことはありません。