夏のアドベントカレンダー11日目は、ウォンテッドリーでアナリティクスエンジニアをしている木村(@akimu294231)より発信します!

普段はBI Squadというチームの一員として、データ基盤の整備や各部門からの集計依頼対応に携わっています。日々ビジネスサイドやエンジニアと連携しながら、データを「使える形」に変換し、意思決定に活かしてもらうことが私たちの役割です。この記事では、アナリティクスエンジニアが直面する「曖昧な依頼」や「不確実なタスク」にどう向き合い、どのような考え方でタスクを設計・遂行しているかを紹介します。私自身が業務の中で感じていた課題や、実践しているアプローチも交えながら、チームとしてどのように成果に向き合っているかをお伝えできればと思います。

目次

要求(Why)と要件(What)の整理

WBSによる構造化と着実な遂行

アナリティクスエンジニアの役割と視点

まとめ

展望: AIとの協働

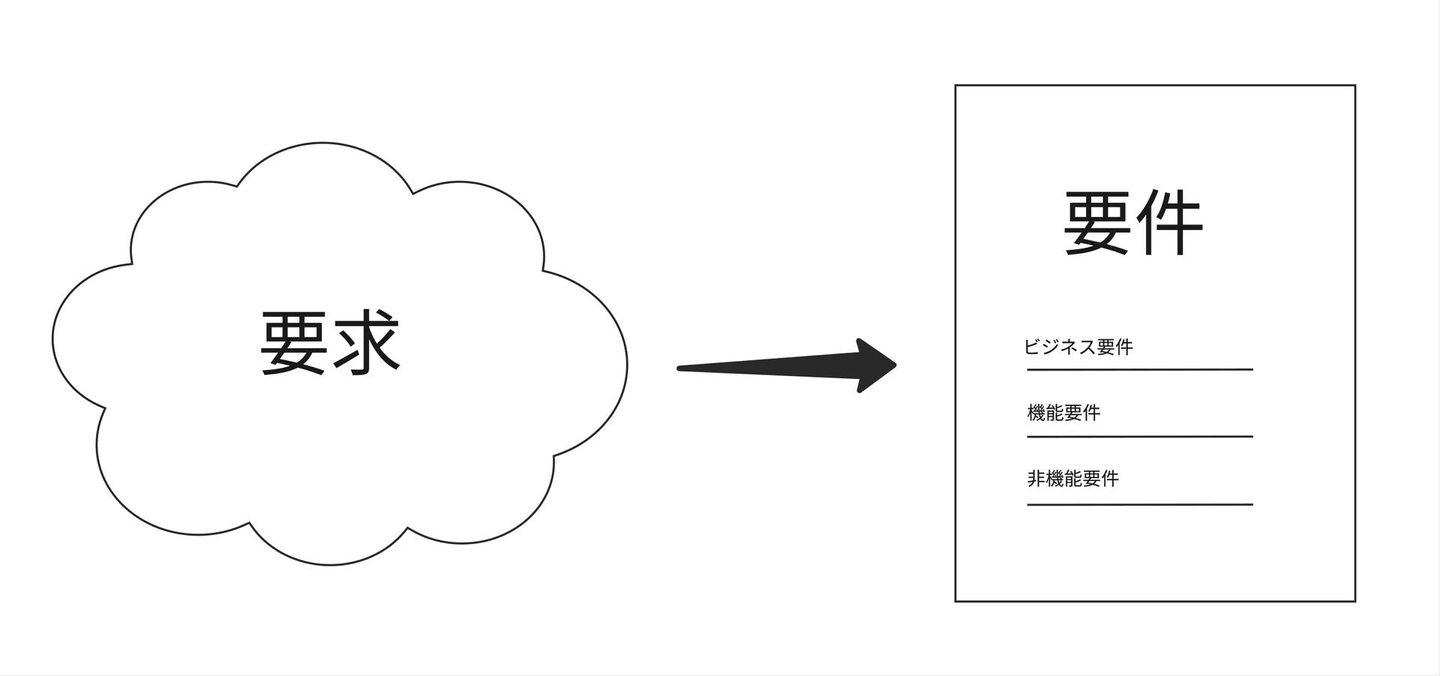

要求(Why)と要件(What)の整理

集計や可視化を行う前に、まず依頼の背景を丁寧に確認しています。その背景とは、「なぜそのアウトプットが必要なのか(要求)」と「何を満たせば目的を果たせるのか(要件)」という2つの視点です。

私自身、この整理が不十分なまま作業を始めてしまい、完成したアウトプットが依頼者の期待とズレていたり、手戻りが発生することがありました。そうした経験から要求と要件の整理を明確に行うようにしています。

たとえば「どの意思決定に使うのか」「どのチームが使うのか」「その可視化によってどんなアクションを取るのか」といった観点から目的を掘り下げることで、アウトプットが果たすべき役割を具体化します。さらに「どの粒度で集計すべきか」「どのテーブルの、どのカラムが必要か」といった点を明確にすることで、必要な要件が整理されていきます。

こうした背景整理を丁寧に行うことで、依頼者との認識が揃い、何を作るべきかが明確になります。曖昧さが取り除かれることで、私自身も迷いなくタスクに取り組むことができるようになりました。

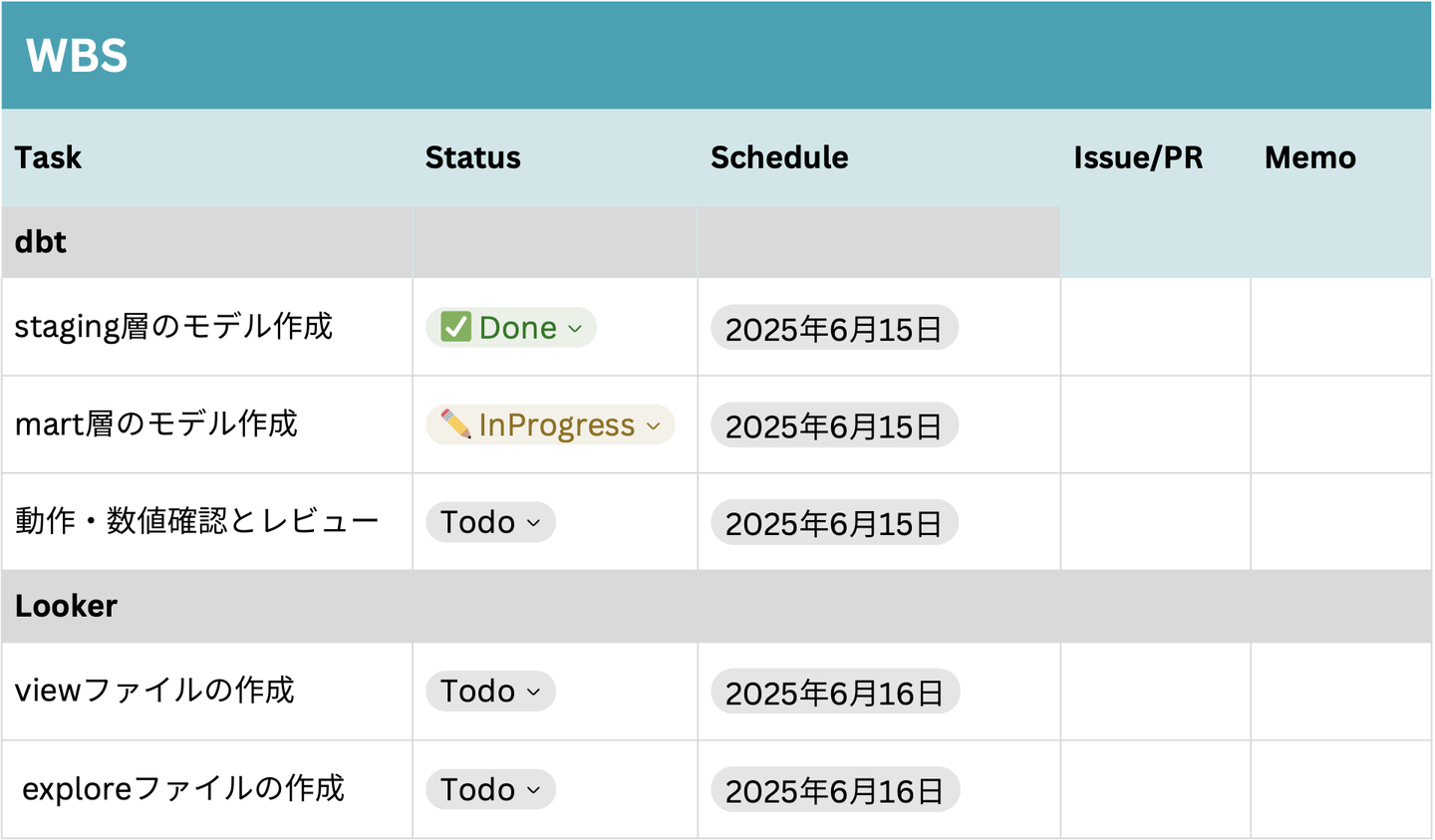

WBSによる構造化と着実な遂行

要求と要件が整理された後は、明確になった内容をもとに、作業を具体的なタスク単位へと分解していきます。このとき活用しているのが、WBS(Work Breakdown Structure)という考え方です。

WBSでは、プロジェクトや依頼全体を構造的にブロックに分割し、それぞれの目的や期限を整理します。タスクの粒度としては、たとえば「dbtでのmart層のモデル作成」や「Lookerのviewファイルの編集」「動作・数値確認とレビュー」など、実際の作業単位に沿って細かく分けていきます。各タスクに対して進捗の状態(Todo / InProgress / Done)を設定し、期限や関連リンクなどの補足情報もあわせて記録しています。また、タスクの状態に応じて進捗率が自動的に算出されるようにしており、Doneの件数をもとにプロジェクト全体の進行状況が把握しやすくなっています。

振り返ってみるとWBSを活用する以前は、依頼を受けてすぐに手を動かし始めてしまうこともあり、作業全体の見通しや優先順位が曖昧なまま進めてしまう場面もありました。事前にタスクを洗い出し、やるべきことを具体化しておくことで、各作業の解像度が上がり、どこで時間がかかりそうか、どの工程にリスクがありそうかを作業前の段階で把握できるようになりました。これにより、全体のスケジュール感を早い段階で描くことができ、タスクの調整や優先度判断もスムーズになりました。このようにWBSによって構造化されたタスクには、どこまで進んだか・次に何をすべきかが可視化されているため、不確実な依頼であっても確実に前進することができます。

アナリティクスエンジニアの役割と視点

アナリティクスエンジニアは、ただデータを集計したりグラフを作るのではなく、依頼の目的や使われ方を理解し、それに沿った形でデータを設計・整理していきます。たとえば、実装やレビューの際には、最終的にデータを見るエンドユーザーの立場を意識しながら、「この項目名は直感的か」「表現に迷いがないか」といった視点で確認するようにしています。これは、ユーザーがデータをどう読むか、どう理解し、どう意思決定に活かすのかを想像しながら設計に落とし込むという姿勢にもつながっています。

そうした設計を行うには、曖昧な依頼に対してすぐに手を動かすのではなく、「なぜこの依頼が必要なのか(要求)」「何を満たせば目的を果たせるのか(要件)」を整理し、そのうえで実現方法を具体的なタスクに落とし込んでいくというプロセスが重要になります。

まとめ

曖昧な依頼や不確実なタスクに直面したときこそ、背景を丁寧に確認し、目的と要件を明確にしたうえで、実行可能な単位にタスクを分解することが、着実に前進するために重要だと実感しています。私自身、まだエンドユーザーの視点を十分に汲み取れなかったと感じる場面もありましたが、そのたびに「このデータは誰が、どのように使うのか」といった要求を振り返り、表記や設計の見直しを繰り返してきました。

最終的に目指すのは、ユーザーが迷わずに必要な情報へたどり着き、スムーズに意思決定へとつなげられる状態をつくることです。その実現に向けて、BIチームでは利用者が使いやすい形でデータを届けることに日々努めています。こうして整えてきたデータ環境が、やがて組織全体の意思決定スピードや質を高める基盤になっていくと考えています。

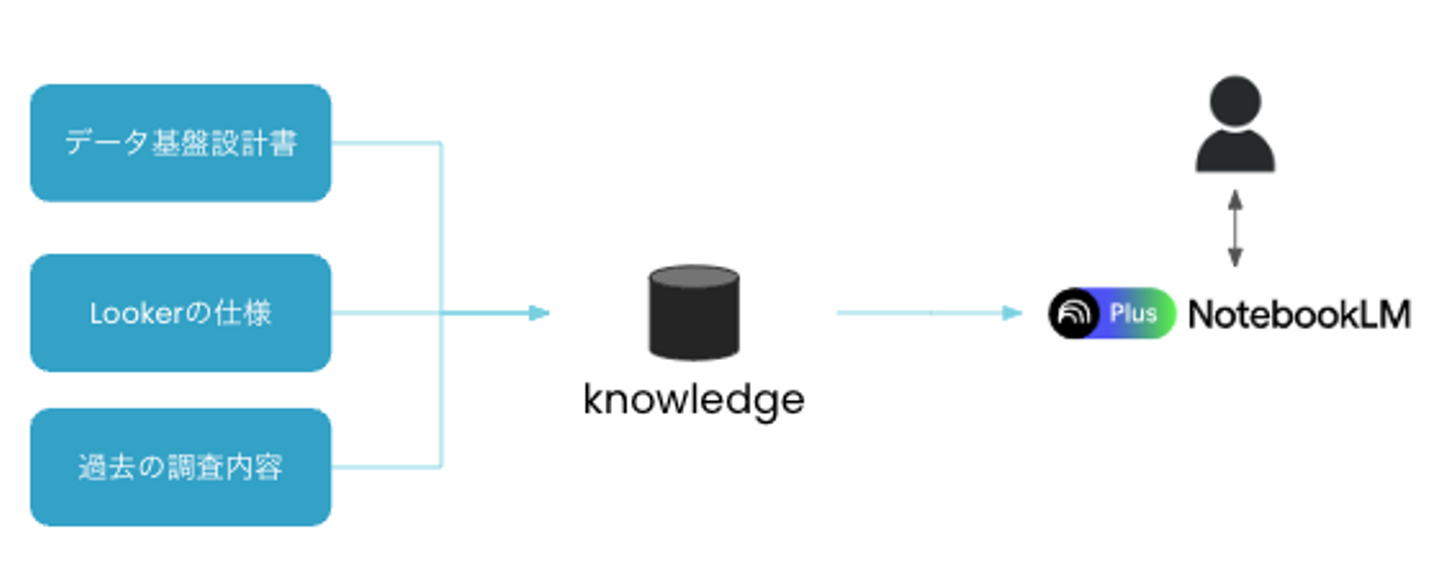

展望: AIとの協働

現在、社内全体でAIの活用を本格的に進めているフェーズにありますが、BIチームとしてもAIとの協働を模索しています。たとえば、過去のプロジェクトのドキュメント検索・要約といったタスクは、AIに補助してもらうことで、再現性とスピードを高められる可能性があります。その一環として、NotebookLMを活用し、BIに関するナレッジを体系的に集約・活用できる仕組みを構築できないか検討しています。LookerのダッシュボードやExplore、また過去の集計知見に関するドキュメントを整備することで、人に依存しない形でのナレッジ共有と、AIを通じた活用が実現できるのではと考えています。

また、Gemini in Lookerのような機能を使いLooker内でのグラフ作成や分析補助にAIが関与することで、より多くの人が自らデータにアクセスし、意思決定に活かせる未来が、少しずつ近づいてきているように感じられます。とはいえ、すべてをAIに任せられるわけではなく、依頼の背景や文脈を読み解き、曖昧な意図をかみ砕いて設計に落とし込むプロセスには、依然として人の思考と構造化の力が欠かせません。

そのため私たちは、「どこまでを人が担い、どこからをAIに委ねるか」という線引きを意識しながら、人の思考とAIをかけ合わせ、より高度なデータ活用を通じて、迅速な意思決定を支えることを目指しています。

/assets/images/21197390/original/0009a264-ce6c-4479-9721-43c84850e518?1748228261)

/assets/images/7052304/original/49100b17-5866-4cec-b50b-a37ea73565e9?1638782149)

/assets/images/7053725/original/28d1b135-13b4-4f46-895f-d5f5fb5ae243?1624246858)