- バックエンド

- PdM

- 急成長中の福利厚生SaaS

- Other occupations (24)

- Development

- Business

- Other

開発組織の全員が Devin と Cursor を活用するための取り組み

Photo by Steve Johnson on Unsplash

こんにちは、AI Enabling Squad の @fohte です。この記事は夏のアドベントカレンダー 23 日目の記事です。

ウォンテッドリーでは、開発時における生成 AI を活用してプロダクト開発の高速化を推し進めています。今回は、ウォンテッドリーのエンジニア全員が生成 AI を活用できるようになることを目指して社内で実施した「AI Enabling 会」について紹介します。この会は、エンジニア全員が生成 AI だけで 1 日開発するという取り組みです。

目次

組織的な生成 AI 活用における課題

生成 AI だけで開発する AI Enabling 会

AI Enabling 会を実施して得られた結果と学び

最後に

余談

組織的な生成 AI 活用における課題

ウォンテッドリーの開発組織では生成 AI 活用が個々に委ねられており、組織的な生産性向上に繋がっていない課題がありました。個人だけでなくエンジニア全員が活用できるようにするために、開発組織全体で生成 AI 活用を推進する AI Enabling Squad というチームが 2025 年 5 月に発足しました。

AI Enabling Squad では、「開発組織が生成 AI を活用し、プロダクトをより高速に開発可能にする」というミッションを掲げて日々活動しています。具体的には次のような取り組みをしています。

- Cursor や Devin といったコーディングエージェント系のツールや ChatGPT や Perplexity といったチャット系ツールを検証し比較検討

- 開発者が安全にこれらのツールを利用できるようにするために、導入手順や使い方、利用にあたって注意するべきことなどをまとめたガイドラインの整備

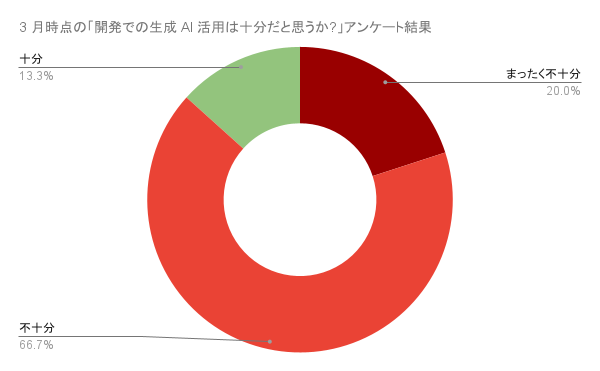

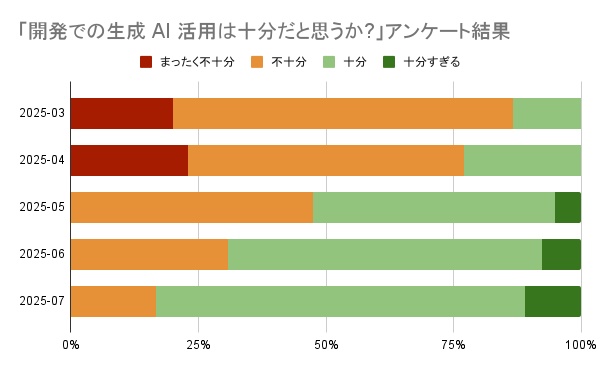

こうした課題を裏付けるように、ウォンテッドリーの開発組織で毎月実施している開発者アンケートでも、「開発での生成 AI 活用は十分だと思うか」という設問に対し、AI Enabling Squad 発足前の 3 月時点では「十分だ」と回答した人が 2 割程度に留まっていました。

この結果から、一部では活用が進んでいるものの、大半のエンジニアはまだ生成 AI を十分に使いこなせていない、という組織全体の習熟度の差が明確になりました。よりプロダクト開発を高速化するには、組織として漏れなく全員が活用できている状態にする必要があります。そこで、この習熟度の差を段階的に解消し、全員が生成 AI ツールを当たり前に活用できる状態を目指すために、AI Enabling Squad では次のマイルストーンを立てました。

- 認知を広げる・関心を高める

- 体験を通じて肌感で活用できそうなところを知る

- 普段の業務で「最初の成功体験」を積む

- 普段の業務で活用できている。生成 AI ツールが当たり前の選択肢の一つとして定着し、自律的に活用・応用できている状態

今回は 2 つ目の「体験を通じて肌感で活用できそうなところを知る」ことを目標として、原則として生成 AI のみを用いて開発する日として AI Enabling 会を実施しました。

生成 AI だけで開発する AI Enabling 会

ウォンテッドリーの開発組織では、負債返済日として月に 1 回「普段あまり優先度が上がらないが、やったほうがいいこと」を実施する日を設けています。今回はこの負債返済日を活用し、AI Enabling 会というテーマで負債返済タスクを全て人の手を使わずに生成 AI だけを使って実施する会を開催しました。これにより強制的に生成 AI を使ってもらう機会を作り、前述の「体験を通じて肌感で活用できそうなところを知る」ことを目指しました。

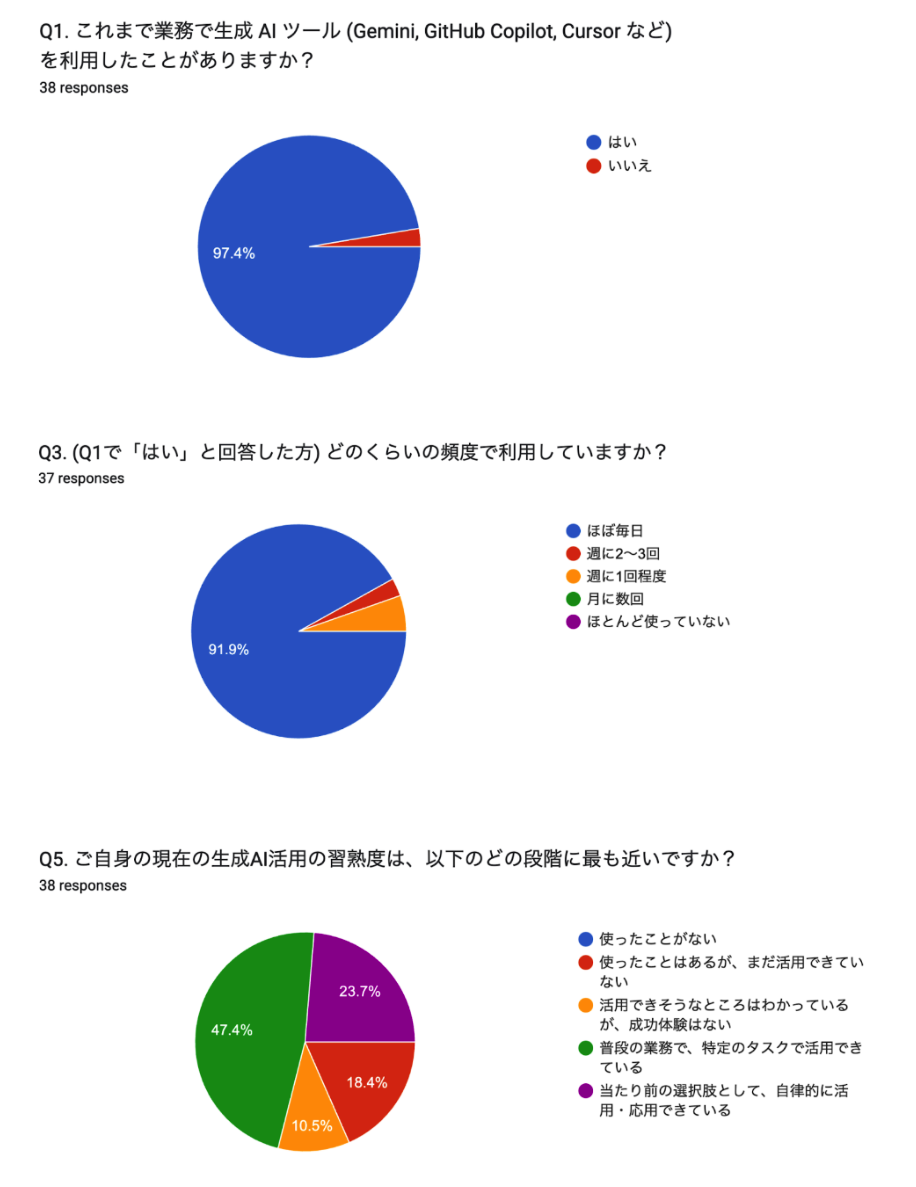

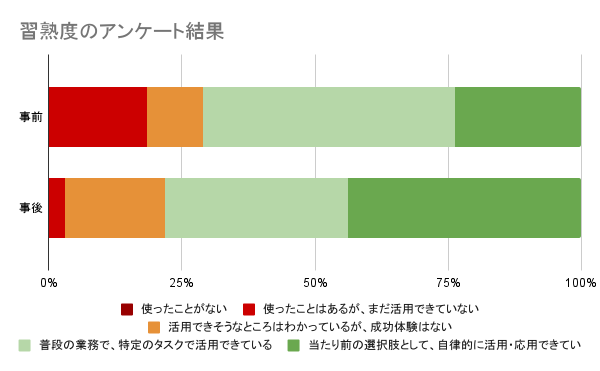

会の開催に先立ち、現状を把握するための事前アンケートを実施しました。まず習熟度については、「当たり前の選択肢として、自律的に活用・応用できている」と回答した方が 24 % に留まる一方、今回の会の主なターゲットである「使ったことはあるが、まだ活用できていない」「成功体験はない」と回答した方が合計で 29 % 存在し、活用レベルに大きなバラつきがあることがわかりました。

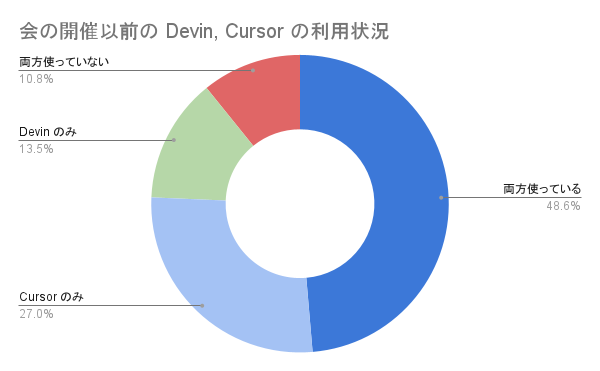

さらに、AI Enabling Squad が導入を推進している Cursor と Devin の利用状況を見ると、いずれか一方のみ、もしくはいずれも利用していないエンジニアが半数にのぼりました。

これらのアンケート結果から、多くのエンジニアが生成 AI ツールの存在は認知しているものの、具体的な活用イメージを持てていなかったり、Cursor や Devin を試す機会がなかったりするという実態が浮き彫りになりました。そこで AI Enabling 会では、これらのツールに強制的に触れてもらう機会を作ることが重要だと考え、次のルールを設けました。

- 負債返済日として、負債返済タスクを生成 AI に最初から最後まで実施させる

- Cursor と Devin をそれぞれ一度は必ず利用する

- 人間は、生成 AI への指示やレビュー、生成 AI が実施すると危険なオペレーションのみ手を動かしてよい

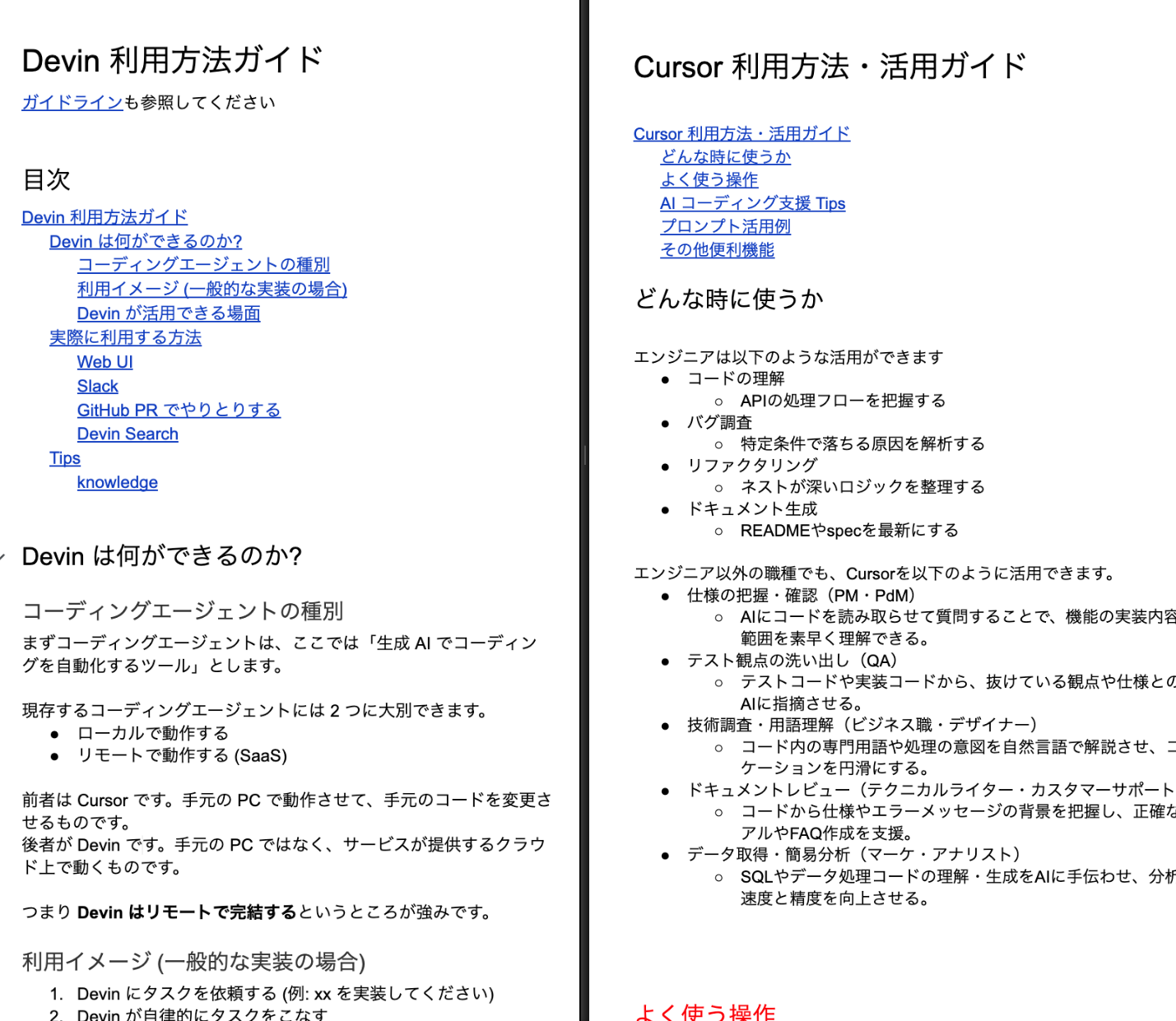

また、全員が漏れなく利用できるようにするためには、ルールで縛るだけではなくまだ十分に活用できていない方へのサポートも必要です。AI Enabling Squad では事前に以下のような Cursor や Devin といったツールの利用方法のガイドラインを用意した上で、各チームに 1 人以上のエバンジェリストを任命しました。

当日は会の冒頭でガイドラインをもとに汎用的な使い方を紹介した後、チームごとに分かれてエバンジェリストから具体的な活用法を共有する時間を設けました。各チームが取り組むタスクを題材に、実用的なプロンプトや各ツールの効果的な使い方を紹介しつつ、チームメンバー同士での密なコミュニケーションを通してより具体的なイメージが持てる設計をしました。

AI Enabling 会を実施して得られた結果と学び

AI Enabling 会を実施した結果を評価するために、事後アンケートを実施しました。習熟度は事前と事後で比較して次の結果になりました。

事前アンケートに比べると「当たり前の選択肢として、自律的に活用・応用できている」と回答した方が 24 % ほどから 45 % ほどに増加しました。定性的な意見としては「人によって使い方が全然違うことを知れた」「Cursor と Devin 等のそれぞれのツールの使い分けがわかった」「AI を業務内の手段として捉えられるようになったことが一番の収穫でした」「他の人のプロンプトを横から見たり使い方を聞いて参考になった」といった意見があり、AI Enabling 会を通じて生成 AI ツールの活用方法や可能性を実感できた方が多かったことが伺えます。

一方で「まだ活用できていない」「成功体験はない」と回答した方は微減に留まりました。「具体的なユースケースの提示が不足していた」「上手いプロンプトや使い方の事例を教えてほしい」といった意見があり、AI Enabling 会の目的である「体験を通じて肌感で活用できそうなところを知る」ことに対してはまだ十分ではないことがわかりました。

これらの事後アンケートの結果から、活用が進まない根本的な原因は、単にツールを知らない・触ったことがないという「認知・体験」のフェーズではなく、「自分の日々の業務に、具体的にどう応用すれば良いか」というイメージが持てない「実践・定着」のフェーズに課題があることが明確になりました。今回の会は Cursor や Devin といった具体的な生成 AI ツールの認知度向上や関心を高める点では大きな成果がありましたが、汎用的な使い方を提示するだけではエンジニア個々の多様なタスクに結びつけるのが難しいという、次のステップが見えたことが大きな収穫でした。単にツールを提供するだけでは不十分で、日々の業務における具体的なユースケースの提示や、最初の成功体験を積むまで伴走するような、より一歩踏み込んだサポートが必要であることが明確な課題として見えました。

最後に

今回は AI Enabling 会という「体験を通じて肌感で活用できそうなところを知る」ことを目的とした取り組みについて紹介しました。

AI Enabling Squad によるツール検証やガイドライン整備、今回のような会の実施といった取り組みの成果は、前述した開発者アンケートにもあらわれています。3 月から 7 月にかけて「開発での生成 AI 活用は十分だと思うか」という設問に対して十分であると回答した人が 3 月時点では 2 割程度でしたが、記事執筆時点での 7 月には 8 割を超えるまでに増加しました。

しかし全員が生成 AI を活用している状態を目指すには、一度の AI Enabling 会では完結せず継続的な啓蒙活動やサポートが必要です。今後も AI Enabling Squad を主体とし、開発組織全体で生成 AI が当たり前の選択肢の一つとして定着し、全員が自律的に活用・応用できる組織を目指してこれからも取り組みを続けていきます。たとえば次のような取り組みを今後の計画として考えています。

- 今回のような会を継続的な開催する

- より特定の enabling 課題にアプローチするために、全体ではなくチームごとや習熟度ごとに開催する

- プロンプトテクニックなどのより具体的な活用方法を共有する仕組みや文化を作る

余談

今回の会で判明したこととして、開発組織全体で Devin を集中的に利用した結果、Devin の GitHub App のトークンが GitHub API の Rate Limit に達して Devin が PR を作成できなくなるといった問題が発生しました。これは想定外の出来事でしたが、同時に生成 AI 活用が進んでいるという証左でもあり、生成 AI 活用推進におけるボトルネックが早期に知れた良い機会となりました。

/assets/images/7052304/original/49100b17-5866-4cec-b50b-a37ea73565e9?1638782149)

/assets/images/7052304/original/49100b17-5866-4cec-b50b-a37ea73565e9?1638782149)

/assets/images/7053725/original/28d1b135-13b4-4f46-895f-d5f5fb5ae243?1624246858)