「シゴトでココロオドル」組織をつくるVPoE室を設立しました | Wantedly Engineer Blog

こんにちは、今期よりVPoE室 室長を拝命いたしました髙橋です。Wantedlyの開発組織は2022年9月から新体制となり、新たにVP of Engineeringとして要が就任いたしました。ま...

https://www.wantedly.com/companies/wantedly/post_articles/435767

Photo by Firmbee.com on Unsplash

このストーリーは、Wantedly Advent Calendar 2023の5日目の記事です。

こんにちは、ウォンテッドリー VPoE室の髙橋です。

弊社が提供しているビジネスSNS「Wantedly」は2012年にサービス開始して以来、年々成長を続け、現在では個人ユーザー383万人* 、企業ユーザは39,000社* が登録をしている大きなプロダクトとなりました。(* ウォンテッドリー株式会社 2023年8月期 有価証券報告書より)

プロダクトの拡大に伴い、開発組織も規模や複雑性・多様性が増してきました。現在、ウォンテッドリーの開発組織は、多様な国籍、学歴、職歴を持つメンバーで構成されており、質の高いサービスの継続的な提供に向け一丸となって開発をしています。

拡大する組織のなかで質の良いサービスを継続して提供するためには、開発組織に所属しているエンジニアやデザイナーがより「究極の適材適所でシゴトでココロオドル」状態をでなければなりません。そのために、VPoE室ではウォンテッドリーの開発組織で働くことが価値として考えられるよう、様々な取り組みをしています。

本記事ではその取組の源泉となるものの一つとして実施している「組織サーベイ」についてご紹介いたします。

ウォンテッドリーの開発組織は「開発組織におけるさまざまな課題に向き合い、エンジニアが開発に没頭できる環境を提供すること」をミッションとしたVPoE室を設置しています。

VPoE室はその名の通りVPoEの要が中心となり、エンジニアリングマネージャー及びデザインマネージャで構成されたチームです。VPoE室は、VPoEの意思決定を支援し執行・運営の主体者となることで、開発に参画するプロダクトマネージャー、デザイナー、エンジニアを包括した全てのメンバーに対して「没頭できる」組織づくりへの取り組みを中心に活動しています。

VPoE室の取り組みについては、VPoE室発足時の記事を参照してください。

良いエンジニアリング組織の構築は適切な計測から始まります。

我々エンジニアはプロジェクトの進捗やコードの品質を定量的に評価することには慣れていますので、組織のパフォーマンスや従業員の満足度に関しても同じアプローチを取るべきでしょう。この計測の結果によって、マネージャー陣はチームの課題を明確に識別し、適切な改善策を講じることができます。

VPoE室では組織状況の計測の一環として開発組織向けにサーベイを行っています。このサーベイは半年ごとに実施され、組織開発の効果やエンジニアやデザイナーであるメンバーに改善された実感があったかなどを確認しています。サーベイの結果は集計し組織全体に説明を行っています。

第一回の組織サーベイは2022年の秋に行われました。初回のサーベイを実施する前に、何を調査し何を評価するのか、組織サーベイそのものの目的を明確にした上でサーベイを実施しています。

再掲になりますが、VPoE室は「開発組織におけるさまざまな課題に向き合い、エンジニアが開発に没頭できる環境を提供すること」というミッションを掲げています。サーベイの一番の目的はこのミッションを遂行するために障害となる事象を取り除くことにあります。

ウォンテッドリーではこの「エンジニアが没頭できる環境」を実現するために「自律・共感・挑戦」という3つの要素を重視しています。これは、ダニエル・ピンクの著書「モチベーション3.0」内で Autonomy、Purpose、Masteryとして評価されていたものを、ウォンテッドリーでは独自に「自律・共感・挑戦」と意訳したものです。

詳しい内容は以下の記事を参考としてください。ここでは「自律・共感・挑戦」についての説明を引用するに留めます。

自律

「裁量がある」だけではパフォーマンスを最大化するのは難しいです。前提として「裁量を正しく使う」能力が必要です。メンバーそれぞれに適した育成と成長を支援します。

共感

組織・プロダクトの方向性と事業計画・通期計画を正しく理解した上で、自身でやり遂げたいという思いが必要です。マネージャーやプロダクトマネージャーとのSync Upの機会を作るような仕組みを導入します。

挑戦

自分がやりたいことだけをやるのは「挑戦」ではありません。「共感」を前提とします。プロダクトの成長・システムの成長に対してコミットすると同時に、自身のコンフォートゾーンを越える行動を「挑戦」と呼びます。何に取り組むのか、取り組んだ結果は成功・失敗だったのか、それは正しく失敗できたのか、の一連の取り組みを知見として発信するまでを指します。

サーベイは、この3つの要素がエンジニア組織で実現されているかを定量的に測ることを目的としています。

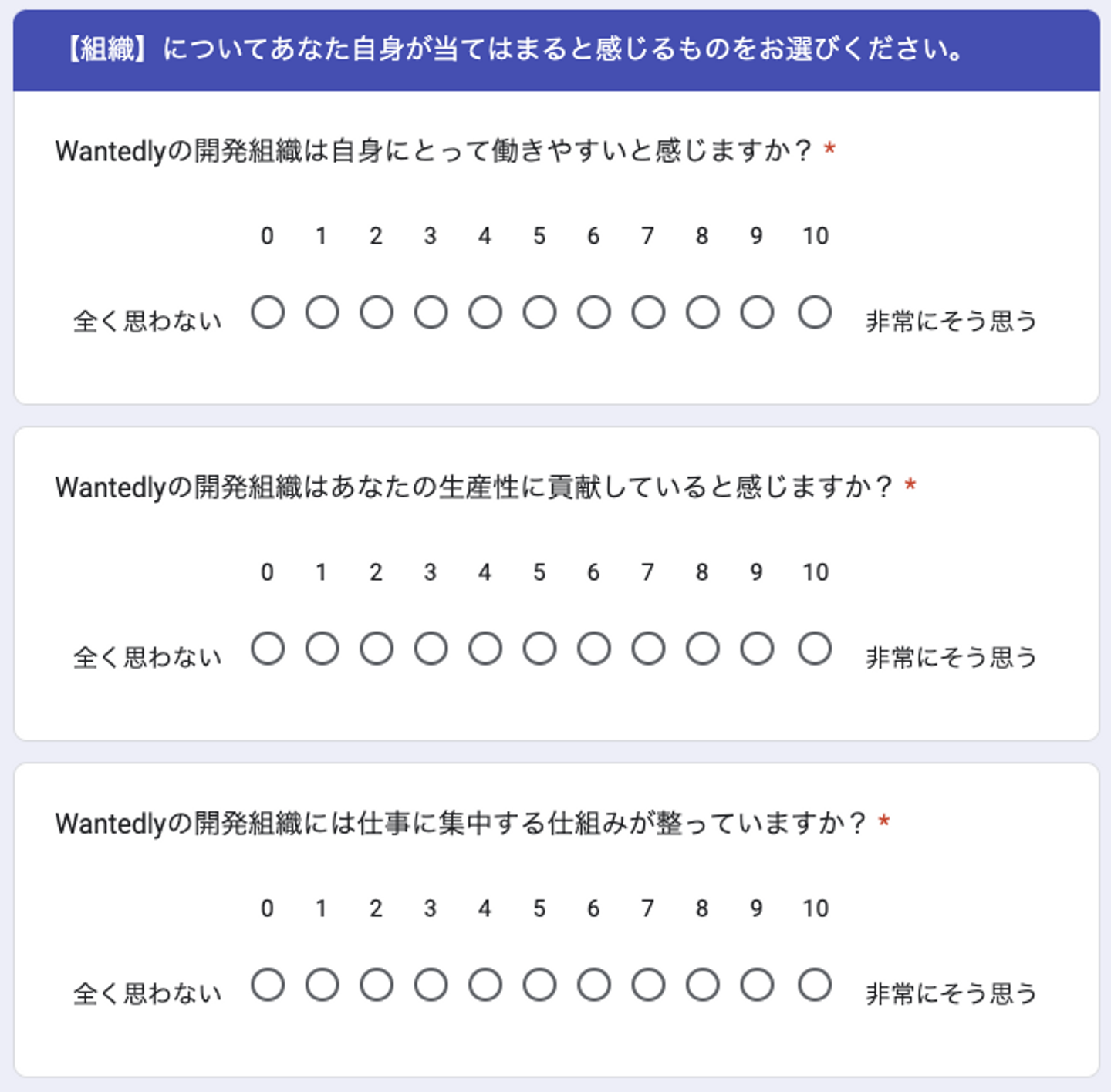

組織サーベイの設問は、前項の通り「自律・共感・挑戦」を元に設計しました。このサーベイは半期に一度定期気的に行うパルスサーベイとしており、比較的抽象度の高い質問とすることで、時系列での比較ができ、また今後の設問内容の変更が起こりにくい仕組みとしています。

設問自体は「全く思わない 0 -10 非常にそう思う」の11段階でスコア化し、またメンバーが個別の意見を添えられるように、任意で定性コメントが入れられるようにしています。このアンケートは定点観測を目的としているため、運用フェーズにおいて設問内容の変更は最低限に留めるようにしています。

アンケート項目の詳細については本記事で公開しませんが、メンバーが直感的に答えられるような、シンプルな設問内容とし、できるだけ多くのメンバーからの回答を得られるようにしています。

画像はサーベイ項目の例

また環境改善を目的とした組織サーベイであることから、より本心を元とした回答を引き出すために、サーベイ自体は匿名で実施することとしています。

サーベイは情報を取得して終わり、では当然ありません。継続的な改善を目指すための出発点ですので、情報を組織の成長と発展を促進するために活用する仕組みも合わせて設計しています。

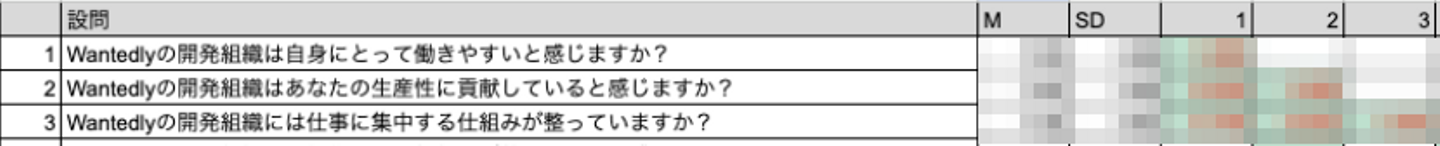

サーベイの回答期間が終了した後に、集計・分析が行われます。集計では項目ごとに平均値と標準偏差を出すことでそれぞれの大まかな回答状況を把握します。また単純に前回からの時系列的変化だけでなく、各項目間の相関についても分析した上で調査結果をまとめています。

項目間での相関の取得は、回答した時期やメンバーの入れ替わりによるスコアの誤差を吸収すること、また組織のコンディションの変化を捉えることを目的として実施しています。

画像は分析結果のイメージ

実際にあった分析の例を挙げます。

- 「組織が挑戦できる仕組みが整っているか」という項目と「組織が自身の育成やキャリアに対して貢献しているか」という項目の二つにおいて、ある時期から相関するようになったことから「挑戦という組織文化が成長機会として捉えられるようになった」と分析された

- 「上位職の指示が明確で納得がいくか」という項目が組織全体の評価との相関から外れたことから、メンバーがより自立的になり、指示に頼らずに仕事を進められるようになったと分析された

このように、相関を取ることで単純な時系列の変化だけではない組織の状況についても把握出来るようにしています。

サーベイの結果そのものや定性意見、各項目の相関から判断された分析結果は、経営陣への共有と合わせて、サーベイ対象となったメンバーにも全て公開します。

これは組織コンディションが現状どのような状態化を客観的に示しつつ、組織としての共通認識を醸成し、組織として改善に向けた取り組みを円滑に進めるための前提情報とするためです。

サーベイの結果や定性的な評価・意見を基に、VPoE室では組織の改善を目指し以下のような取り組みを行っています。

具体的なアクションへの接続

サーベイ結果を分析し、取り組みやすく効果が高いものから順次VPoE室にて取り組んでいます。例えば、リーダー層の育成に課題があった場合、次期リーダーがよりリーダーシップを発揮できるスキルを身につけるためのワークショップを計画するなどです。

継続的な評価

組織サーベイは半期毎に実施され、アクションが実施された後もその効果を継続的にモニタリングします。必要であれば追加の計画を立案します。

成功事例の共有

効果的な改善策や成功事例があれば組織全体で共有し、開発チーム以外の部門が応用できるようにします。ウォンテッドリーにはDemo Dayという毎週各組織の取り組みを共有する全社ミーティングがあり、組織全体での学習と成長を促進しています。

これらの取り組みにより、VPoE室は組織サーベイの結果を具体的なアクションに変え、組織全体の改善へと推進しています。

本記事では、ウォンテッドリーの開発組織の組織状況の把握と改善の取り組みについてご紹介しました。

今回取り上げた組織サーベイは、ただのツールではなく、組織の持続的な成長とエンジニアのエンゲージメントを促進するための重要なステップと捉えています。この組織サーベイの取り組みは、個々のメンバーのキャリアに寄り添った成長、チームの協力と連携、そして最終的にはプロダクトの質の向上に寄与するものと考えています。

しかしこれは、VPoE室の取り組みのほんの一例に過ぎません。「認知」「採用」「育成・評価」から「社員のエンゲージメント」まで組織開発のあらゆるフェーズで、個々のメンバーのキャリアに合った成長、チームの協力と連携、そして最終的にはプロダクトの質の向上に寄与したいと考えています。

本記事が、エンジニア組織の改善や組織開発に取り組まれる方にとって、何らかのヒントや示唆を提供できれば幸いです。