こんにちは。ウォンテッドリーのEnablingチームでバックエンドエンジニアをしている小室(@nekorush14)です。現在、Enabling チームでは技術的な取り組みを社外にも発信すべく、メンバーが週替わりで技術ブログをリレー形式で執筆しています。前回は冨永さんによる「月次振り返りにかかる時間を大幅に短縮した方法」でした。今回はNotebookLMの話をします。

はじめに

NotebookLMは、自身がアップロードしたドキュメント (Google Docs, PDF, Webページ等)をソースとして対話できる、Google製のAIノートアプリです。GeminiやChatGPTなどの一般的なAIチャットサービスとは異なり、指定したソースのみに基づいて回答を生成するため、ハルシネーション (AIが事実に基づかない情報を生成する現象)を抑制できることが特徴です。これは簡易的なRAG (Retrieval Augmented Generation) とも言える仕組みです。また、ソースから要約や想定問答を生成したり、ポッドキャスト風の音声やプレゼンテーション動画を作成する機能もあります。

本稿では、このNotebookLMを社内登壇資料の作成に活用し、登壇後に聴講者へそのノートブックを共有することで登壇者・聴講者双方にとってメリットのある登壇体験を得た知見をまとめます。

![]()

※この画像は先日参加したGoogle Cloud Next Tokyo 25 Day2の内容を振り返り、社内でLTした際に使用したノートブックです。イベントへの参加レポートはこちらです。

NotebookLMを活用して登壇資料を作成する

手持ちのドキュメントをソースにする

NotebookLMはGeminiやChatGPTなどのAIチャットボットと異なり、自分でソースを追加する必要があります。一見不便に感じますが、AIチャットボットによくあるハルシネーションを抑える効果があります。これはNotebookLMがユーザから提供されたソースを基に回答を生成するためであり、ファインチューニングを行なわずとも簡易的にRAG (Retrieval Augmented Generation)を実現することができます。

NotebookLMの活用事例としてよく「社内ドキュメント群をソースにすることで、誰でも手軽に社内情報に関する質問ができる環境を構築した」ことが挙げられます。Notebook LMは社内ドキュメントに限らず「特定のテーマに関する複数の情報源 (ドキュメント、Webページなど)を集約し、統一されたインターフェースから対話できるようにする」という点で優れており、登壇資料を作成する際に集める手持ちのメモやPDFなどがここで活用できます。伝えたい点をまとめるために手持ちのドキュメントに質問ができ、得られた回答から見落としていた事実が発見できることも大きな利点です。

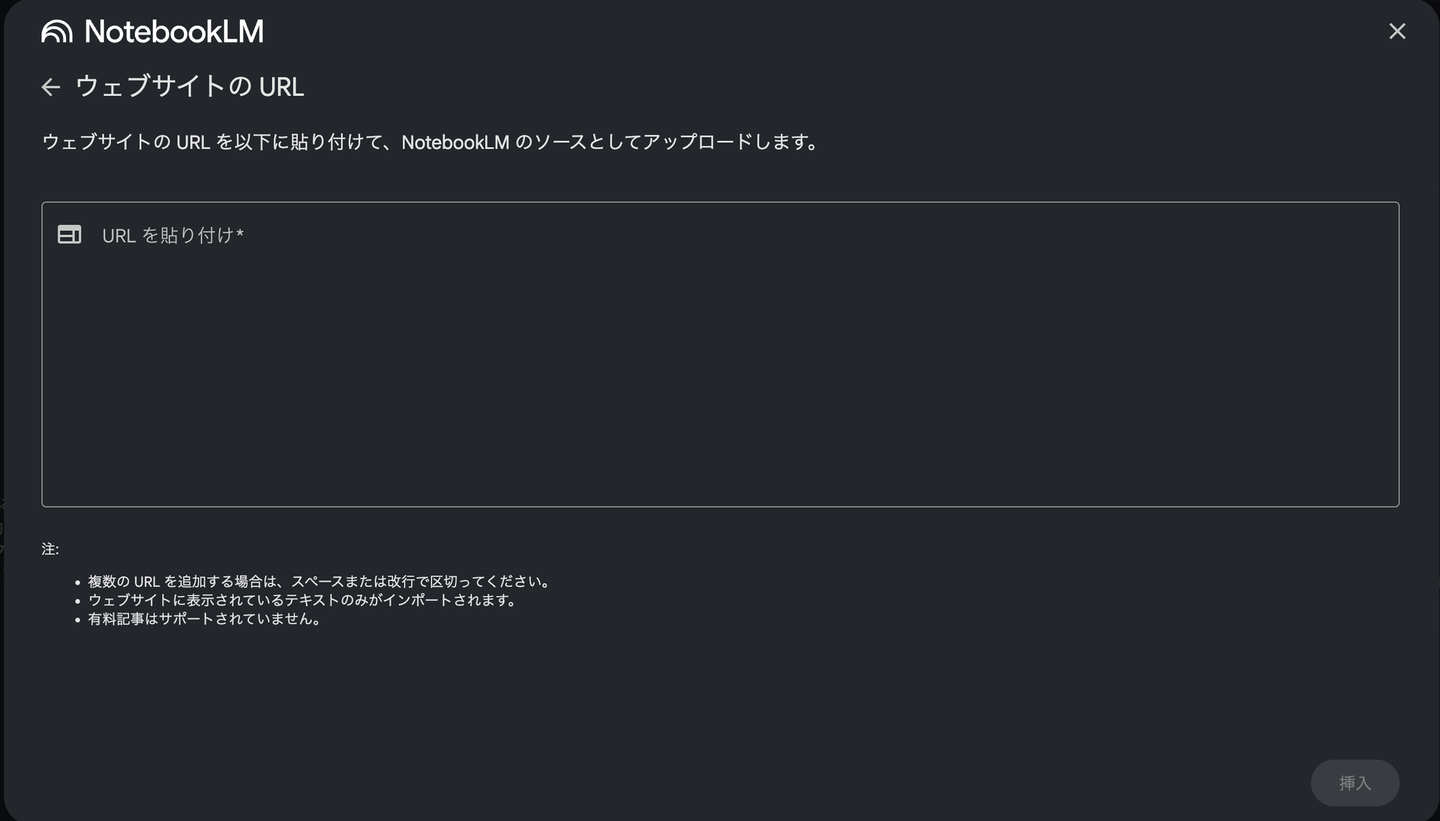

Webページをソースにする

NotebookLMはWebページもソースに含めることができます。例えば、APIリファレンスのページをソースに含めることで、登壇資料内で伝えようとしていた技術的な内容の妥当性を自分で調べにいかなくても、チャットから判断できます。これはNotebookLMの回答に「その回答がソースのどこから生成されたかの参照」が含まれているためです。私は「ソースとしたページの何処かに書かれていることは覚えているが、どこにどう書かれていたか」を忘れることがよくあるため、伝えたい内容の根拠として妥当だったかを確認することに重宝しています。

![]()

Studioで理解を深める

NotebookLMではチャットの他にStudioという機能があり、ポッドキャストのような音声やプレゼンテーション動画を生成することができます。また、ソースから「概要」や「よくある質問」、ソースを理解するための「学習ガイド」なども生成することができます。登壇資料を作成する際には、「よくある質問」で想定質問を検討したり、プレゼンテーション動画を生成させて自分で作成する登壇資料の参考とすることもできます。特に、2025年9月3日現在、プレゼンテーション動画を作成する「動画解説」の機能が日本語に対応したため、より活用しやすくなったのではないかと考えます。

NotebookLMを活用した事後学習の機会を提供する

登壇は発表する時間が短いものが多く、発表内容を聴講者に合わせて調整することが難しい場合もあります。特に、登壇内容に対して熟練者と初心者が入り混じる場合、かつLTのような2~5分程度しか発表時間がない場合、聴講者が発表内容をその場で完全に理解してもらうことは難しくなります。また、登壇資料は登壇者がSpeakerDeckや自身のSNS等で共有することが多く、発表が終わってから聴講者自身で振り返ることが容易です。一方で、LTでは質疑応答の時間が設けられていない場合、「今の部分、もっと詳しく知りたい」「この用語はどういう意味だろう?」といった聴講者の疑問をその場で解消するのは困難です。

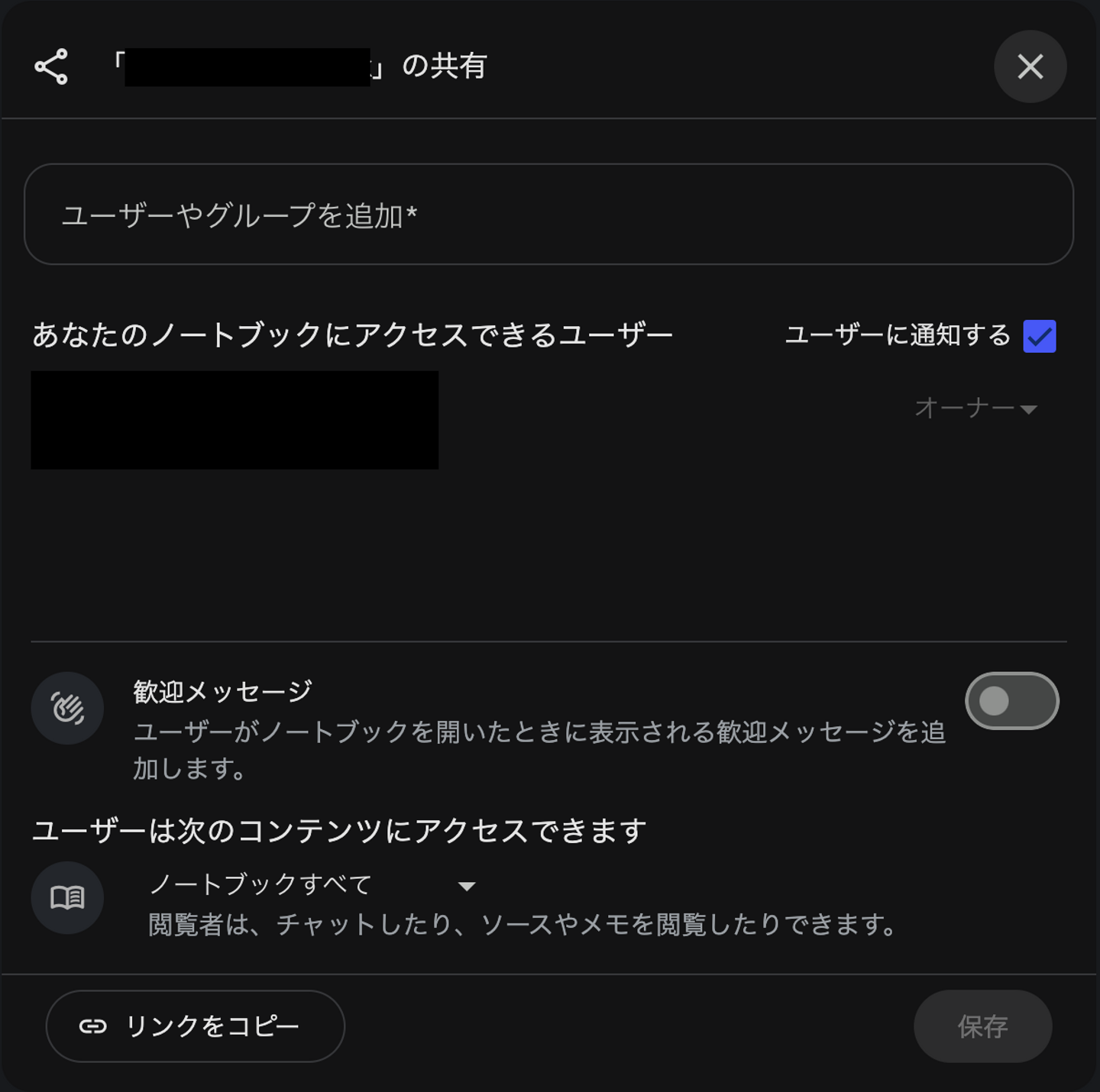

スライドともにNotebookLMも共有する

NotebookLMにはそのノートブック自体をリンクで共有することができ、かつ共有されたノートブックではチャットや生成済みの「音声解説」、「動画解説」などを確認することが可能です。これにより聴講者は、発表中や発表後、気になったタイミングでスマートフォンやPCから共有されたノートブックにアクセスし、資料の内容について自由に深掘りしたり、疑問点を質問したりできるようになります。プレゼンテーションの場に参加して質問し忘れた内容のフォローアップや登壇者の発表が終わった後に思いついた疑問点を自由にソースに対して質問することができるため、聴講者は自身の学びを深めることが可能となります。

登壇者はノートブックを共有することで、登壇時には伝えきれなかった箇所や伝え忘れた箇所を漏れずに聴講者へ伝えられるため、心の余裕を持った状態で登壇に臨めるようになるのではないでしょうか。

![]()

まとめ

本稿では、NotebookLMを単なる資料作成ツールとしてだけでなく、聴講者との非同期的なコミュニケーションを促進するプラットフォームとして活用する方法を提案しました。このアプローチは、登壇者にとっては資料作成において検討する発表時間の制約から解放され、伝えたい情報によりフォーカスして提供できる安心感に繋がり、聴講者にとっては自分のペースで深い学びを得る機会となります。

この記事が、NotebookLMを用いた新しい登壇の形を試し、登壇者と聴講者の双方にとってより豊かでインタラクティブな学びの場を創出する一助となれば幸いです。

参考

/assets/images/7052304/original/49100b17-5866-4cec-b50b-a37ea73565e9?1638782149)

/assets/images/16907545/original/ec791cd3-ea53-45e2-bc6f-a1262b413594?1753696883)

/assets/images/7052304/original/49100b17-5866-4cec-b50b-a37ea73565e9?1638782149)

/assets/images/7053725/original/28d1b135-13b4-4f46-895f-d5f5fb5ae243?1624246858)