かつてインターネットがBtoCのサービスを劇的に変革したように、いまBtoBの領域でも、AIが業務フローやビジネスモデルを根底から作り変えつつあります。

AIが私たちの働き方そのものを変えようとしている ── 日常の様々な場面で、そう感じる機会も増えているのではないでしょうか。

RAKSULは8月からスタートするFY26より『AI Native』を全社テーマとして掲げました。ここで言うAI Nativeとは、単にAIを導入するのではなく、AIが存在することを前提に、業務そのものを再設計することを意味します。

目次

『AI Native』を推進する新チーム、発足!

現場から始まった挑戦:吉田さんの物語

壁1:CRM連携不可能という危機

壁2:550シナリオを“1時間”で生成

個人の挑戦を、組織の力へ

AI Nativeを加速させる仕組み

《編集後記》 AIと共に働く未来へ

![]()

『AI Native』を推進する新チーム、発足!

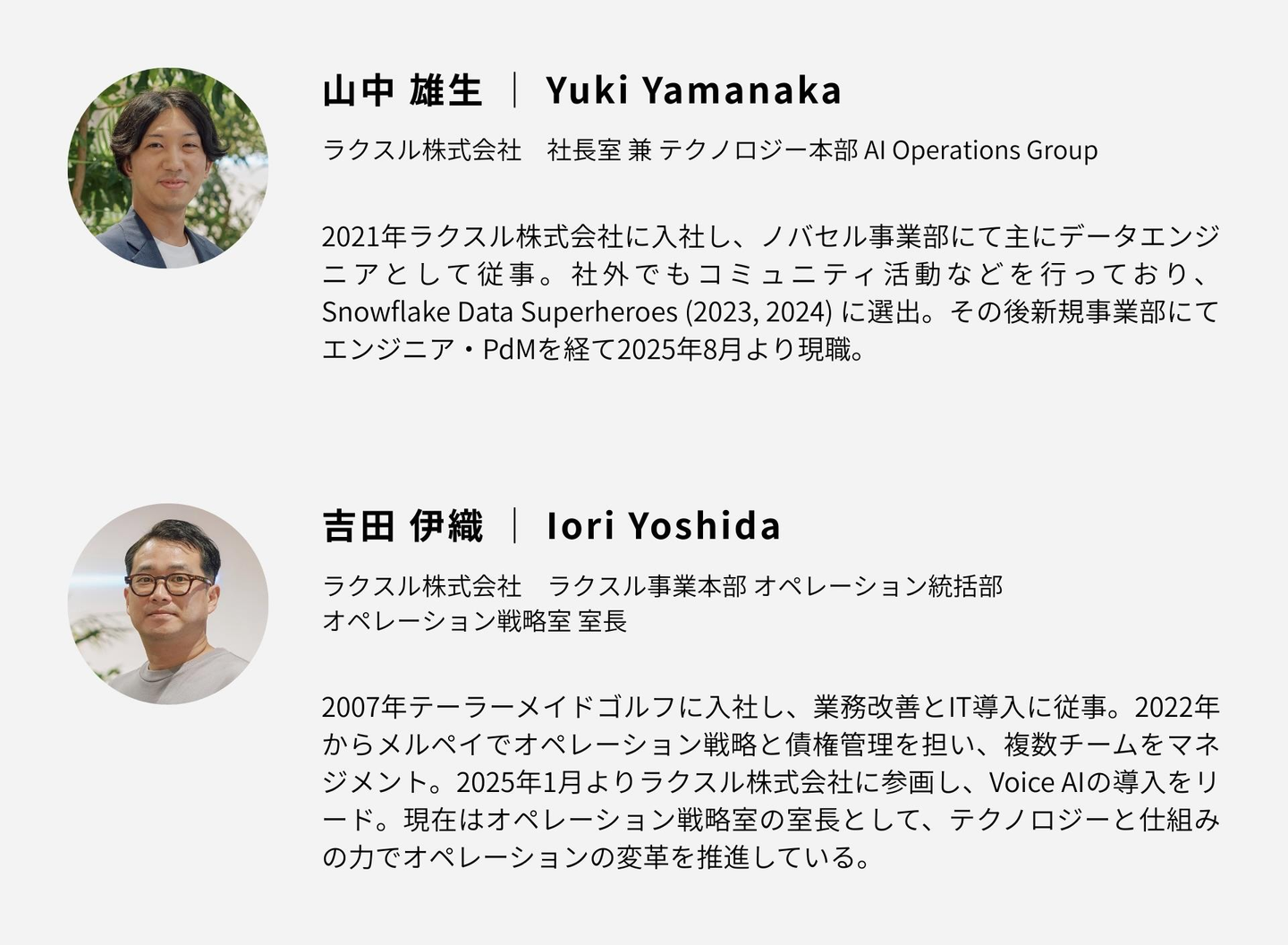

その中心的な役割を担うのが、今期新たに発足した AI Operations Group。

- 社内への情報発信

- ツール導入支援

- AIエージェント開発の伴走

- 横断的な活用推進

といった取り組みを通じ、RAKSUL全体にAI活用を浸透させるミッションを持っています。

グループCIO兼グループCDOであり、AI Operations Groupを率いる藤門さんは、グループ発足の背景を「AI Nativeとは、AIがある前提で業務を再設計すること。それこそが変革の核心だ」と語ります。

人が担うべき価値を見直し、理想の業務フローを描き直す。その発想転換こそが挑戦の本質なのです。

![]()

現場から始まった挑戦:吉田さんの物語

今回、このAI Nativeを体現している事例として紹介するのが、オペレーション戦略室の吉田さんです。

吉田さんが入社したのは2025年1月。入社後すぐに、顧客からの電話問い合わせに音声AIが自動応答する「Voice AI プロジェクト」のリードを担当しました。

当時、カスタマーサポートでは注文や配送に関する問い合わせが大量に寄せられ、オペレーターの負荷が高まっていました。そこでAIによる音声応答を導入し、標準的な問い合わせを自動化することで、業務の効率化と顧客体験の向上を同時に実現することがミッションでした。

壁1:CRM連携不可能という危機

プロジェクトの成否を大きく左右したのが、ソフトフォンと顧客管理を担うCRMシステムとの連携でした。

音声AIを導入するにあたり、利用している電話システムを更新する必要がありました。この時点で、更新後の環境には従来の簡易連携設定が存在せず、Webhookをゼロから構築しなければCRMとの連携が成立しないことはわかっていました。そのため、導入計画の初期段階から追加構築を前提に準備を進め、オペレーションが滞らないように対処する必要がありました。

通常であれば外部ベンダーに追加開発を依頼し、1〜2ヶ月・100万円規模の工数をかけて改修を進めるしかありません。しかし、そうなると本番リリースのスケジュールは大幅に遅延し、プロジェクト全体が停滞してしまうリスクがありました。

そこで、吉田さんは発想を転換します。

- API仕様書やJSONコードをAIに読み込ませ

- AIを“仮想エンジニア”に見立てて壁打ち

- 発生するエラーをスクリーンショットで渡し、修正方針をAIに検討させる

このように、吉田さんは、「まるで入社初日の優秀なエンジニアにタスクを振るように」 AIを徹底的に使い倒しました。

その結果、追加コストゼロでCRM連携を実現し、納期も死守。この経験から、技術そのものを習得するよりも「問いの立て方を変えること」が重要だと改めて学びました。

壁2:550シナリオを“1時間”で生成

テストリリース後に見えてきた新たな課題は、IVR(自動音声応答)のカテゴリー外に属する問い合わせでした。

「データに関するお問い合わせは2番」とIVRで案内していても、キャンセルや納期に関する質問をされるケースが多々発生したのです。この課題を解決するには、AIが参照できる詳細な応答シナリオを追加で作り込む必要がありました。

ところが、本番リリースまでに必要とされたのは約550種類もの新規シナリオ。通常であれば担当者が1件ずつ原稿を作成し、レビューを重ねて実装していくため、数ヶ月単位の膨大な工数が想定されました。スケジュール内での対応はほぼ不可能に思えたのです。

そこで吉田さんは再び発想を転換し、Google Apps ScriptとOpenAI APIを連携させた自動生成ツールを自作しました。FAQで運用していた情報をソースデータとしてAIが下書きを生成し、それをもとに人がレビューを行う仕組みです。

これにより、従来なら数ヶ月かかるはずだった作業が、わずか1時間で550件分を生成できるようになりました。さらに、シナリオの類似度スコアを算出して重複を検出する仕組みも組み込み、レビュー負担を最小限に抑えることに成功しました。

この成功から、吉田さんは「部分的な効率化ではなく、ワークフロー全体をどう設計するかという視点が大切」だと再認識しました。

![]()

個人の挑戦を、組織の力へ

吉田さんの挑戦は、個人の成果にとどまりませんでした。

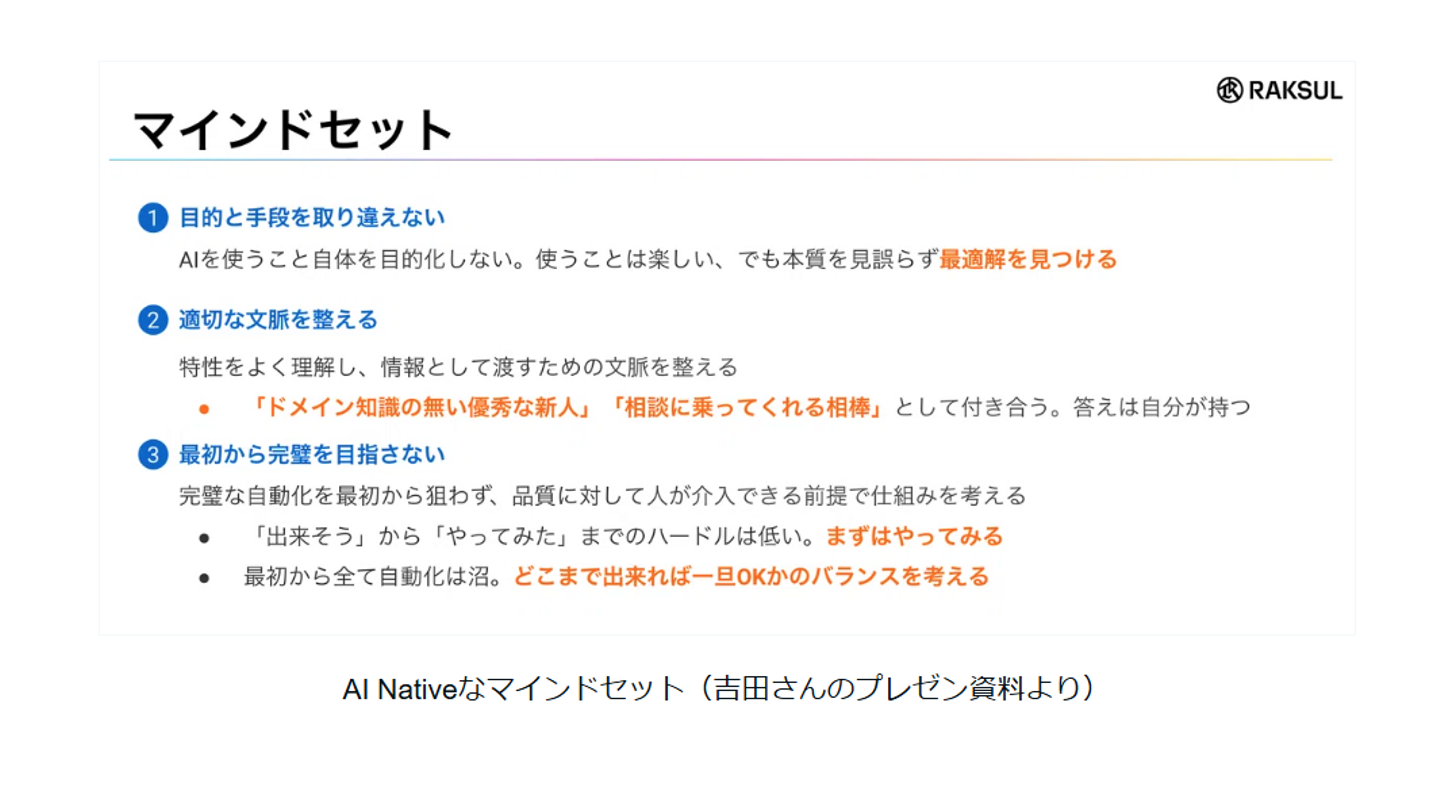

彼がプロジェクトで得た知見は、研修や座談会を通じて社内に共有され、これまでに40名以上のメンバーがその方法論に触れています。単なるツールの使い方ではなく、「どう課題を定義し、AIに正しく問いを投げかけるか」という思考法が中心に据えられていたため、AI未経験者でも自分の業務に応用しやすいものでした。

その結果、実際に日常業務へAIを取り入れる人が少しずつ増え、部門単位で業務プロセスを見直す動きへと発展しつつあります。『AI活用は特定のエンジニアだけのものではない』という実感が社内に広がり、社員一人ひとりのマインドセットを変えるきっかけになっているのです。

吉田さんは「“私でもできるかもしれない”という体験を持つ人を増やすことが、組織全体の変化を加速させる」と語ります。その姿勢は、個人の挑戦を組織の文化へと変えていく原動力になっています。

![]()

AI Nativeを加速させる仕組み

個人の挑戦を全社に広げるためには、属人的な努力に任せるのではなく、誰もが学び、使い、広められる仕組みが欠かせません。今回のようなモデルケースが社内でもっと多く生まれるよう、AI Operations Groupは、その基盤を整えるべく、山中さんを中心にいくつかの施策を推進しています。

まずは「AI Bootcamp Program」。1か月という短期間で、社員が実際に自分の業務にAIを組み込み、効果を実感できるまでをゴールとした実践型プログラムです。座学だけでなく、日常業務を題材にしたワークを行うことで、参加者は「自分の仕事でどう使えるか」を体得します。

次に、「AI 活用ポータル」。社内の成功事例やプロンプトの工夫、注意点などを一元的にまとめたナレッジベースです。ここにアクセスすれば、誰でも最新の実践知に触れることができ、社内の“再発明”を防ぎつつ活用スピードを高めています。

さらに、「AI Superheroes」と呼ばれる部門横断の人材の育成。各部門でAI活用を広める伝道師として活動し、現場ごとの課題に即したサポートを行います。こうした“社内アンバサダー”がいることで、トップダウンではなく現場発の浸透が進んでいます。

山中さんは「FY26のテーマである『AI Native』に向け、こうした仕組みを軸に全社的に取り組みを広げたい」と語ります。

![]()

《編集後記》 AIと共に働く未来へ

吉田さんはこう振り返ります。

「AIを使うこと自体を目的にしてはいけません。大切なのはゴールを設計し、問いをどう立てるか。いま私たちは、人とAIが協働する新しい働き方への転換点にいると感じています」

今回事例として取り上げた「Voice AI プロジェクト」は、8月28日に晴れてリリースされました。私たちはこれからも、現場からの挑戦を組織全体へと広げ、AI Native化で社内生産性向上と顧客価値向上をともに実現する企業へと進化し続けます。

☝️ もし今の環境でAIを活かせず悩んでいるなら、RAKSULで一緒に挑戦しませんか?

/assets/images/7551041/original/20bdeac1-7344-4221-93f2-9da6ddfa2469?1631844804)

/assets/images/7551041/original/20bdeac1-7344-4221-93f2-9da6ddfa2469?1631844804)

/assets/images/7551041/original/20bdeac1-7344-4221-93f2-9da6ddfa2469?1631844804)

/assets/images/22010509/original/fea1d468-adb4-4c42-890d-4f1c2c1f0777?1757384541)