- 財務戦略/調達しないCFO

- バックエンドエンジニア

- Customer Success

- Other occupations (19)

- Development

- Business

- Other

こんにちは!Rimo合同会社でコーポレート全般を担当している大谷です。

社員数22名の会社で作りたいカルチャーのために試してみたことを書いてみました。

はじめに:Rimoのビジョンと挑戦

私はもともと人事のバックグラウンドを持っており、法務・総務の経験は少しあるものの、経理は未経験という状態で現在はコーポレート全般を担当しています。

私たちRimoは、「はたらくを、未来に」というビジョンを掲げ、AI技術を活用した音声認識・議事録作成サービス「Rimo Voice」を提供しています。しかし、私たちの挑戦はプロダクト開発だけにとどまりません。組織づくりにおいても、テクノロジーの力で理想的な働き方を実現しようと日々取り組んでいます。

Rimoは現在、正社員22名と副業メンバー40名ほどで構成される組織です。合同会社という形態をとり、外部からの資金調達に頼らず自己資金で年間170%以上の成長を続けています。今後も「毎年2倍」という成長目標を掲げており、組織の規模や複雑さが増していく中でも、私たちの大切にする価値観を維持し、拡張していける仕組みづくりが急務となっていました。

コーポレートチームの社員は1.5人、経理財務は鈴木希会計事務所に大きなところを頼みつつ、他は副業の優秀な方に手伝ってもらっています。

課題:理想のカルチャーと現実のギャップ

人事出身の私は、組織のカルチャー構築に強い関心を持っています。しかし、どんなに素晴らしい理念や価値観を掲げても、それを実現する「仕組み」がなければ、日常の業務の中で徐々に形骸化してしまうことを経験上理解していました。

Rimoが大切にしている価値観の一つに「Fair Exception」があります。これは「みんな同じ」ではなく「一人一人にあった」仕組みをルールにすることを意味します。私たちは、全員がオーナーシップを持つ自律分散型の組織を目指しています。

(詳しく知りたい方はRimoのCorporate Deckを作ったのでみてください。)

しかし、実際にはいくつかの壁に直面していました:

従来の課題①:「経営者目線」を持つための裁量の不足

「経営者目線を持とう」と言われても、予算面での裁量がなければ、実行に移すのは難しいものです。例えば、業務効率化のために外部リソースを活用したいと思っても、費用申請のプロセスが煩雑だったり、承認されるかどうか不透明だったりすると、社員の主体性は活かされません。

従来の課題②:費用管理の煩雑さとパフォーマンス測定の難しさ

パフォーマンスは本来、投入したリソース(インプット)に対して、どれだけのアウトプットを生み出せたかで測られるべきです。しかし、インプットである費用の管理が煩雑だと、正確な測定は困難になります。

- 小口現金、立替経費、請求書など、支払い方法ごとに管理がバラバラ

- 誰が・どのチームが・何に・いくら使ったのかをリアルタイムで把握できない

- 申請の遅れや漏れが発生しがち

従来の課題③:「Fair Exception」の難しさ

全員一律のルールでは硬直化を招き、柔軟性に欠けます。かといって個別対応(Exception)を増やしすぎると、管理コストが増大し、公平性の担保も難しくなります。

解決策の模索:テクノロジーによるブレークスルー

私たちコーポレート部門では「来年できないことは今年からやらない」という考え方を持っています。つまり、会社の成長に伴って破綻する仕組みは最初から導入せず、スケーラブルな仕組みを早い段階から構築するということです。

理想としていたのは、社員が自身の判断で外部リソース(副業など)を活用し、アウトプットを高められる環境づくりです。そのためには、「使った費用」と「得られたアウトプット」の可視化・モニタリングが不可欠でした。

リアルタイムでの費用把握を実現するために、まず法人カードの導入を検討し始めました。カードを使えば、利用履歴がデータとして即時反映され、立替や小口現金の課題である「タイムラグ」や「申請漏れ」を防げると考えたのです。

法人カード導入の壁とバクラクとの出会い

しかし、法人カード導入にあたっては、いくつかの懸念点がありました:

- 支払い後の事後承認:カード決済後に「これは本当に必要な経費だったのか?」という審査が入ると、かえって社員の動きを止めてしまう可能性がある

- 利用ルールの明確化:「どのような目的・金額範囲であれば問題なく使えるのか」を事前に定義・共有する必要がある

- 柔軟な与信枠設定:役職や部署によって必要な与信額が異なるため、細かく設定できる必要がある

様々なサービスを比較検討する中で出会ったのが「バクラク」でした。バクラクが提供するカードとワークフローの組み合わせが、私たちの求める要件に合致していたのです。

バクラクカードの魅力:柔軟な与信設定

バクラクカードでは、社員一人ひとりのカードに対して、非常に細かく、かつ柔軟に与信枠を設定・変更できます。これにより、役割に応じた適切な裁量を付与しつつ、意図しない超過利用を防ぐことが可能になります。

Rimoでは、個人のカード、チームのカード、全社のカードという3種類をそれまで使っていたAMEXと新しく使うバクラクカードで使い分けることにしました:

- 個人のカード(バクラク):個人の生産性を上げるためのツール類、旅費交通費と会食の精算など

- チームのカード(バクラク):特に会社の情報を持たせるもの、ISMSでセキュリティチェックシートが必要なものなど

- 全社のカード(AMEX):サービス運営に関係するもの(GCP、GitHubなど)、ほぼ全員が関わるもの(Slack、Google Workspaceなど)

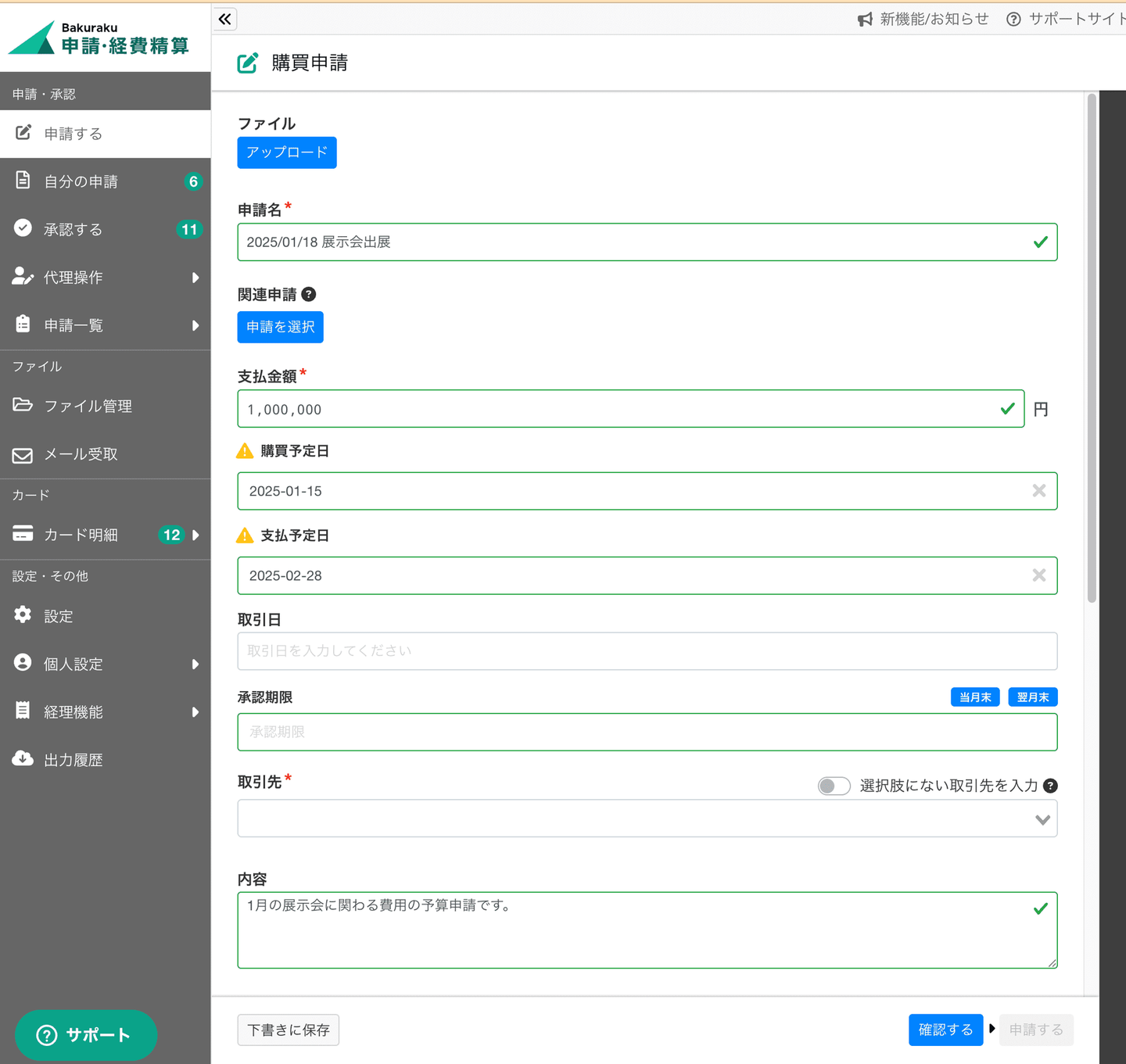

バクラクワークフローとの連携:事前統制の実現

バクラクワークフローの「購買申請」機能が、私たちの課題解決の鍵となりました。事前に「この目的のために、これくらいの予算を使いたい」という申請をワークフローに乗せ、承認を得てからカードを利用するというフローを構築することで、以下のメリットが生まれました:

- 利用前の承認:カード利用前に承認者の確認が入るため、事後承認の懸念を払拭

- 判断基準の明確化:承認者は、申請された内容が予め設定された予算枠内に収まっているかを確認できるため、判断が容易に

- 購買申請を経費精算の起点に:承認された購買申請を選択して経費精算することで、プロセスの一貫性を確保

さらに、バクラク請求書との連携により、カード決済だけでなく請求書支払いも「購買申請」で一元管理できるようになりました。これにより、支払い方法にかかわらず、予算枠に対して支出が妥当かどうかを判断できる体制が整いました。

自律的に働くための経費の仕組みづくり

バクラク導入は、単なる経費精算ツールの変更ではなく、私たちのビジョンである「はたらくを、未来に」を実現するための重要な一歩でした。

なぜ自律的な経費管理が必要か?

私たちは、トップダウンの指示だけでなく、各自が自分の責任範囲内で自律して判断できる環境を重視しています。このアプローチにより、迅速かつ適切な解決策を見つけ出し、ビジネスと組織の成長につながると考えています。

各チームやプロジェクトに予算を割り当て、その範囲内で自律的に経費を管理できるようにすることが目標です。そのためには、信頼を基盤とした管理体制が不可欠です。

自律した経費管理の実施方法

自分の判断で経費を利用できるよう、ユニットエコノミクスに基づいた予算管理を導入しようとしています。上司と話し合い、チーム内で予め設定された予算内で、自由に経費を使えるようにしています。

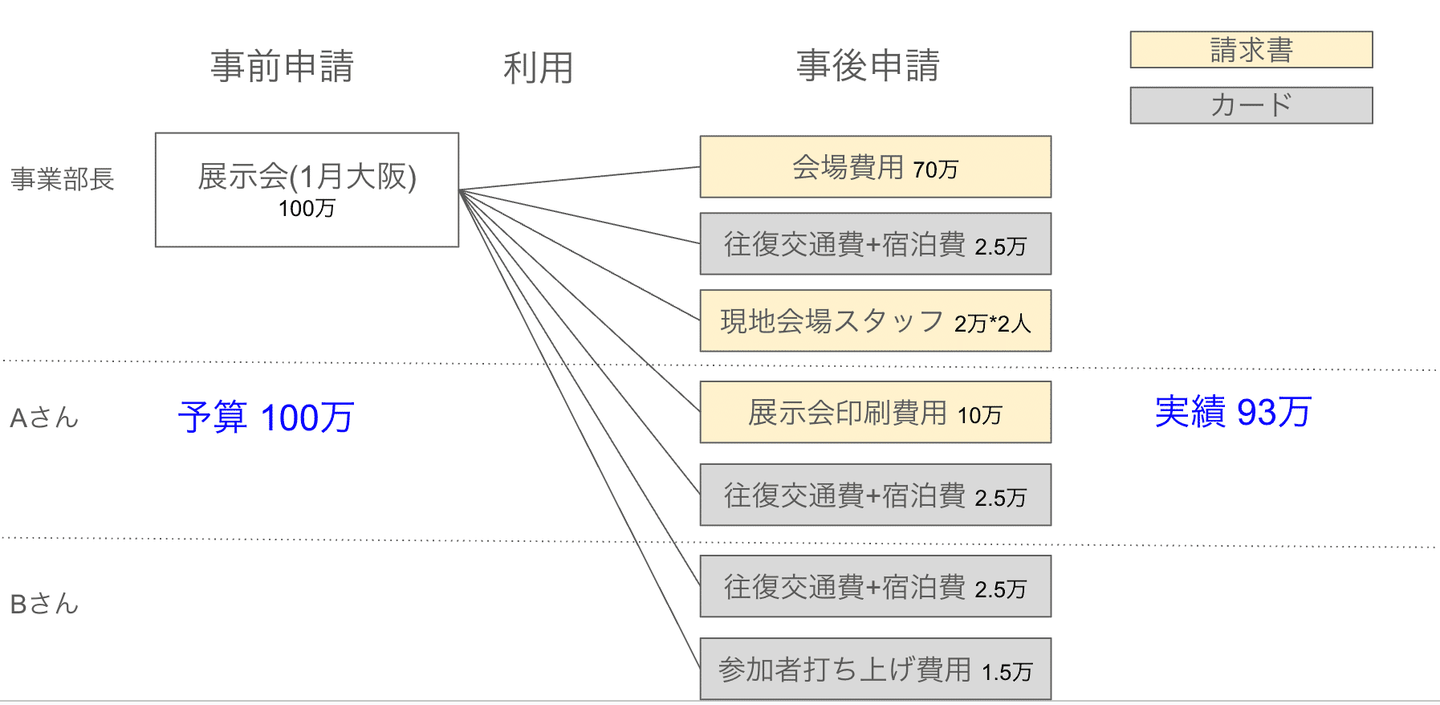

例えば、展示会への出展に際しては、社員が出張し説明をしても良いし現地でイベントスタッフを依頼するなど工夫してよいはずです。売上目標に応じた予算内で自由に行動できると各自が最適化した行動がしやすいと考えています。

バクラクの購買管理の推奨される使い方は1件の購入に対して使うようになっていると思いますが、Rimoでは事前申請としてプロジェクト単位の申請を行い、経費単位として事後申請を使うことになります。

プロジェクト単位の実行と予算枠を意思決定して、担当者に具体的な意思決定を移譲できるためのアレンジです。

請求書もカードも合わせて管理できるから便利。

チェック体制の構築

一方で、経費の自由な使用はモラルハザードを招きやすいことも事実です。そこで、以下のようなチェック体制を構築しました:

- 各チームが毎月、必要・適切な支出であったかを確認

- コーポレートは、会社全体で異常な支出がないかをチェック

- 不正が発見された場合は、個人に費用を請求

不正防止のためのルールは税務調査に近い考え方で行っています:

- 売上につながる経費なのかを大きな論点として調査

- 毎回全部を調査するとは限らない

- 経費の額が多い人、急に増えた人などを重点的に調査

- 不定期で過去に遡って調べるので、直近で指摘されていなからと言って問題がないわけではない

バクラク導入による効果と今後の展望

バクラク導入の決め手は、カードの柔軟な与信設定とワークフローによる事前統制の組み合わせが、Rimoの目指す「裁量と統制の両立」に合致したことでした。

期待される効果

- 経費利用状況のリアルタイムかつ正確な把握:誰が・何に・いくら使ったのかを即時に可視化

- 申請・承認業務の効率化:ワークフローの自動化により、管理コストを削減

- パフォーマンス(Output/Input)のモニタリング精度向上:正確な費用データとアウトプットを突合せることで、真のパフォーマンスを測定

- 社員の自律性とアカウンタビリティ(説明責任)の向上:裁量を持ちつつ、費用対効果を意識した行動を促進

個人の生産性を上げるための費用

Rimoでは「誰であっても他の人やツールの力を使ってより価値を生み出しやすい働き方にしたい」と考えています。そのため、個人に予算をつけて、メンターを入れたり、ChatGPT Plusなどを契約できるようにしています。

この取り組みは、業務委託請求書の紐づけと個人用カードの発行によって実現しています。

まとめ:テクノロジーで実現する「はたらくを、未来に」

Rimoはまだ成長途上の会社です。だからこそ、今のうちからスケーラブルな仕組みを構築し、社員一人ひとりが最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を整えることが重要だと考えています。

バクラクの導入は、単なる経費精算ツールの導入ではありません。それは、私たちが目指す「全員がオーナーシップを持つ自律分散型の組織」を実現するための、重要な一歩です。テクノロジーの力を借りて、バックオフィス業務の非効率を解消し、社員がより創造的な仕事に集中できる環境を作る。そして、会社全体のパフォーマンスを最大化していく。

私たちが掲げるバリューの一つに「Play as Top 20%」があります。これは「人生をより豊かにするために、美しく勝つ道を選ぶ。どんな新しい挑戦も、上位者の思考で効率的に高い成果を」という考え方です。経費管理においても、単に「管理を強化する」のではなく、テクノロジーを活用して自律性と効率性を両立させる道を選びました。

また、「Respect Difference」(役職、年齢、国籍、人生のフェーズ、働き方。違いがあるからこそ、多くの人に受け入れられる価値が生まれる)というバリューに基づき、一律のルールではなく、個々の役割や責任に応じた柔軟な仕組みを構築しています。

そして何より、「Care Forward」(自分を大切にし、豊かな自分であることで、家族や同僚を大切にし、お客様にも価値を届けられる)を実践するためにも、煩雑な経費処理に時間を取られるのではなく、本来の価値創造活動に集中できる環境が重要だと考えています。

テクノロジーと信頼に基づく経費管理の仕組みは、持続可能な組織成長の基盤となります。Rimoは今後も「はたらくを、未来に」進めるための挑戦を続けていきます。

/assets/images/21251556/original/673739fb-6425-451b-9505-5b02f04210c6?1748845488)

/assets/images/21921877/original/5311fb27-5e2e-4b5a-81ce-5a961c80f134?1756351037)

/assets/images/21921877/original/5311fb27-5e2e-4b5a-81ce-5a961c80f134?1756351037)