「先生」と呼ばれた会計士が、「1年生」になった日。”正解のない怖さ”と向き合い続けた1人目バックオフィスの越境録 #逆境も熱狂

「UPSIDERで働いてきて、1番の苦悩は?」そんな問いかけを通じて、逆境に立たされたメンバーが、もがきながらもUPSIDERという環境に熱狂し、成長してきたストーリーをお届けする「#逆境も熱狂」シリーズ。

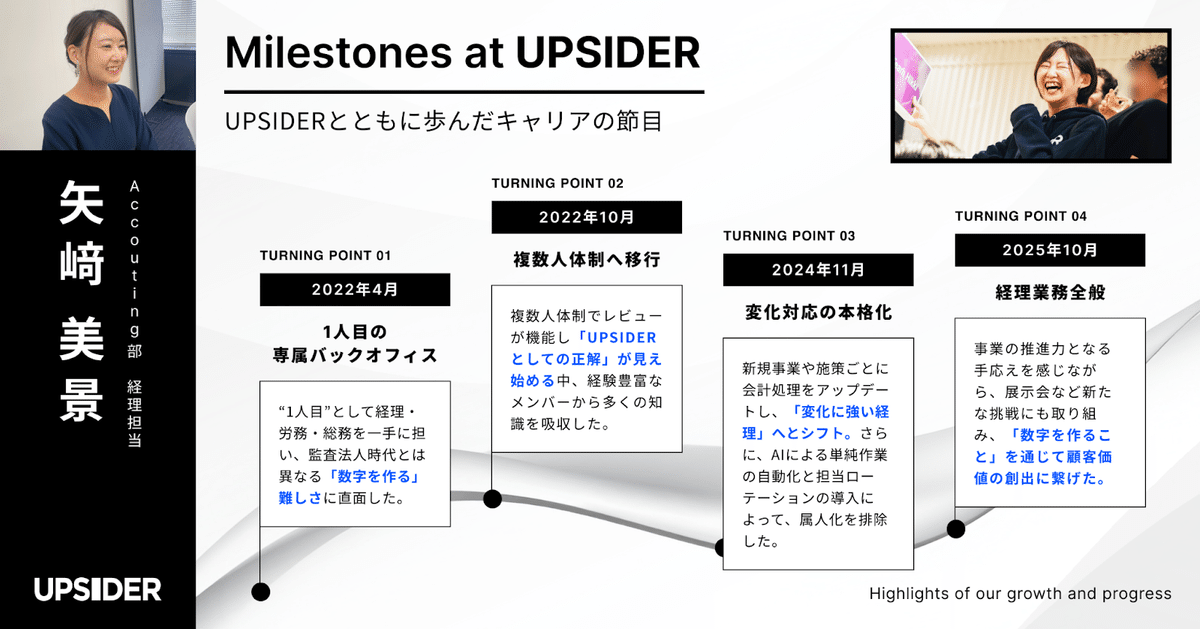

第2弾となる今回は、2022年4月に“1人目の専属バックオフィス”として入社し、現在はAccounting部で活躍する矢﨑 (以下、Mikage)が登場。

新卒で入社した監査法人では、会計のプロフェッショナルとして財務諸表など正しく数字が記載されているのか、「数字を見る」キャリアを歩んできたMikageさん。しかし、実務経験のない自分が「先生」と呼ばれることに違和感を覚えるようになったことから、「数字を作る」側になるべくUPSIDERへの転職を決意します。

そんな彼女を待ち受けていたのは、経理の枠を越えた広範な業務と、馴染みのない金融領域の専門用語が飛び交う環境──。経験したことのなかった「正解がわからない怖さ」に苛まれる日々が続きました。

いかにしてその葛藤を乗り越え、事業の推進力となる「変化に強い経理」へと役割を広げてきたのか。その軌跡を追いました。

矢﨑 美景:Accounting部 公認会計士

2018年に新卒で監査法人に入社。約4年間、スタートアップやベンチャー企業のIPO支援や上場企業の監査業務に従事。公認会計士の修了考査に合格後、2022年4月に1人目の専属バックオフィスとしてUPSIDERへ入社。現在はAccounting部にて、経理業務全般を担う。

数字を見るプロから、数字を作る現場へ。会計士が求めた「数字の手触り感」

──まず、UPSIDERに入社される前のキャリアから伺わせてください。

新卒で監査法人に入社して4年ほど働いていました。高校3年生の頃から会計士を目指しており、ファーストキャリアとして監査法人を志望するのは自然な選択でした。

前職では上場企業からスタートアップまで様々な企業の監査業務を経験させていただきましたが、中でも最も多くの時間を費したのが、上場を目指す企業のIPO支援です。これが私のキャリアの出発点になりました。

──会計士として専門性を高める中で、なぜ転職を考え始めたのでしょうか。

監査法人の役割の1つは、経理の方々が苦労して作った財務諸表などを丁寧に確認し、専門家としてお墨付きを与えることです。そのためお客様から「先生」と呼ばれることがあります。

ただ、私は財務諸表の作成を含めて、現場での実務経験を積まずに監査法人に入ったこともあり、自分自身が先生と呼ばれることにずっと違和感があったんです。お客様から教えていただくことの方が多くて、先生は逆なんじゃないかと感じることが何度もありました。

自分たちで、財務諸表を通して正しい数字を「作る」姿への憧れもあって、「一度数字を作る立場を経験することで、自分のキャリアの選択肢も広がるはずだ」と思い、徐々に新しいチャレンジをしたいという気持ちが強くなっていきました。

──その後、どういった経緯でUPSIDERに入社することになったのですか?

監査法人時代の上司だったNao(UPSIDER Capital 代表取締役・石神)に紹介していただいたのがきっかけです。

以前からUPSIDERの状況や雰囲気について話を聞いていたのですが、「実は専属の経理担当者がいないんだよね」と声をかけていただきました。何人かメンバーの話を聞いているうちに「この人達と一緒に働きたい」と心から思い、UPSIDERに入社することを決めました。

また、「1人目のバックオフィス」という環境も、私が求めている自分で数字を作るという手触り感にマッチしていたのも、決め手でした。

決算、給与、税務申告。嵐のように押し寄せた「初めて」の連続

──「1人目の専属バックオフィス」としてのキャリアがスタートしたわけですが、実際に入社してみていかがでしたか?

想像以上に慌ただしい日々で、本当にいろいろなことを一人でやることになりました。

当時のUPSIDERには労務も総務もいなかったので、顧問の社労士さんと四苦八苦しながら給与システムと格闘したり、紙の契約書にハンコを押すために出社したり。思っていた以上にやることが多く、その領域も広かったです。

結果的には経理を筆頭に総務、労務、ファイナンスの補助、法人カード事業における審査の補助など、様々な業務に携わりました。

また、私は4月に入社したのですが、UPSIDERが4月決算なこともあり、ちょうど経理が慌ただしいタイミングで大変でしたね。

──どんなところが大変だったのでしょうか。

基本的な業務のキャッチアップが終わる頃には4月の後半に差し掛かっていて、1年の決算を締めなければならなかったのですが、経理体制が整っていなかったこともあり、その前段階として月次の決算も追いついていない状態でした。

そのため、まずは月次決算を締めながら、並行して皆さんの給料の支払い手続きも進める。年度の決算を締めたら、今度は税金の申告の準備に移って、といった具合に、とにかく目の前に高い山がいくつも並んでいる状態でした。

そもそも会計ソフトの仕様から覚えなければならなかったので、本当に初歩的なところから壁に直面していた記憶があります。

──スタートアップの経理のリアルという感じがしますね。Mikageさんにとっては何が一番大きな壁でしたか?

何が正解なのかが自分でも明確に分かっていない状態の中で、様々な業務をこなしていかなければならないことが一番苦労しましたし、不安な点でした。何度も壁にぶつかって、その度にもがきながら必死で解決策を手繰り寄せる、そんな感覚で進んできました。

特に経理はお金を扱う業務なので、間違えることへの恐怖が常につきまといます。監査法人では私が実際に振込申請をすることはありませんでしたが、UPSIDERでは自分で数字を作り、お金を動かす立場になりました。振込の申請は前日から緊張しますし、今でも「一、十、百、千、万…」と1桁ずつ指で確認しながら進めています。

当時は月次決算や振込のスケジュールの管理や期限の把握も基本的に自分が任されていたので、自分がやるしかないというプレッシャーが大きかったです。

また、金融事業特有の難しさもありましたね。最初はみんなが喋ってる言葉が外国語のように思えて、まともに会話についていくことができませんでした。

「オーソリ(オーソリゼーション)」や「クリアリング」といった横文字が飛び交う中で、知らない単語を一つずつメモしてはビジネスチームのメンバーに聞いて回る、ということを繰り返しながら、何とか慣れていきました。

自走と、共闘。1人目バックオフィスのサバイバル術

──初めて経験することばかりな上に、専属のバックオフィス担当者は自分だけ。そんな状況の中で、どのように困難を乗り越えていったのでしょうか。

とにかく知識が足りていなかったため、まずは自分でやれることをやりました。労務の知識がなかったので『一人でできる労務』のような本を買ってゼロから勉強したり、ベンチャーに転職していた会計士の友人に時間をもらって「こういう場合はどうしてる?」と細かくヒアリングをしたり。