- Project Manager

- エリアリーダー

- シニアソフトウェアエンジニア

- Other occupations (23)

- Development

- Business

- Other

SANU 2nd Home創業から、「SANU CABIN BEE」、「SANU CABIN MOSS」を共に作ってきた設計・施行パートナー企業・ADXとの経営統合を経て、次のステージに向かうこととなったSANU。(ADX統合に関する詳しいニュースは、5月19日発信のプレスリリースをご覧ください。 )

建築の側面から見たSANUのこれまでの歩みと、今回発表されたADX統合や設計・建設の内製化など今後の方向性について、執行役員兼ディベロップメント本部長である石川悠介さんに話を聞いた。

これまでの歩み

SANUは一般的にはシェア別荘サービスを提供する会社として認知されていて、社内に建築部門があることはあまり知られていないかもしれない。しかし実際には、建築のプロフェッショナルが集うチームが存在している。

これまでSANUの建築チームは、様々な建築家と共に開発した建築プロダクトを軽井沢や奄美大島など日本中(2025年5月時点で全国31箇所)に展開し、サービスの急速な成長を支えてきた。

今回話を聞く石川悠介さんは、建築チームの1人目メンバーとして2022年に入社後、そこからわずか3年で14名にまで組織を拡大し、事業成長スピードに合わせた開発基盤を整えてきた。

そして、次なるステージとして、建築の内製化に踏み出す。

大手企業でさえ「設計事務所」と「建設会社」の両方を社内に抱えることは珍しい。にもかかわらず、なぜベンチャー企業であるSANUがこの内製化を決断したのか。

大手でも珍しいのに、なぜSANUは内製化を選んだのか?

現在、建築チームは外部パートナーである設計事務所や建設会社と連携し、日本全国の様々な場所でSANU 2nd Homeの建築プロジェクトを推進している。しかし、直接図面を描く設計者や、実際に現場で工事をする施工者というより、PM(プロジェクトマネージャー)の役割が多くを占めてきた。

もちろん、これまで外部パートナーと連携してきた意義も大きい。

SANUの建築チームもデベロッパーやゼネコン、設計事務所、アトリエ出身者で構成され、しっかりとした建築技術やノウハウを持っているメンバーが揃っている。それでも、共同する設計事務所や建設会社で、特定の分野を突き詰めてきた人から生み出される提案には驚かされることも多かったという。

新建築モデルのモックアップ現場、打合せ

彼らに対して「やっぱりすごいな」という思いを持っている中で、なぜ内製化に舵を切ったのか。

将来的な会社としての事業成長、そして社会問題にもなっている建築人材不足への対策といった目的もあるが、石川さんは一番の目的として「世界中のあらゆる場所で自分たちが作りたい建築を作れるようにすること」を挙げる。

一つの建築が生まれるには、一般的に設計者、施工者、職人、メーカー、資材業者など複数の関係者の参画が不可欠になる。建設場所を問わず、多くの外部パートナーとの緊密な連携が求められるのだ。また、自然の中に拠点を設けるため、土地の起伏、森林、巨大な岩石を始めとする埋設物、凍結、塩害、浸水など立地環境からの影響も大きく受ける。施工のためのトラックを入れることすら難しいエリアも存在した。

Photo: Junya Igarashi

「これだけの規模で日本全国に建築を作ってきても、建築を作ることは改めて大変だなと思います。」

これには大きく3つの理由が関係していて、

一 自分たちが作りたいものが、既成概念を超える挑戦する建物であること

二 建築立地が市街地ではなく、自然環境が豊かな(そして時に厳しい)場所であること

三 これらのプロジェクトが全国各地で同時進行し、将来的には世界展開も視野に入れていること

これらの大きなハードルに向き合うには、外部パートナーとの協力を深めていくことはもちろん、自分達の可能性を広げ、新しい領域に踏み出していくことも必要だと考えた。

自分たちが描く未来を実現するには、「自分たちで作る力」が必要不可欠です。そこで、設計事務所と建設会社の機能を社内に持つことを決断しました。

ADXとの統合も、世界中に建築を作っていくという私たちの夢への一歩です。デジタルプレファブリケーション(建築生産の自動化)、建築の標準化と量産化、そしてクオリティとローコストを同時に実現していくこと。あらゆる可能性を追求していくことで、この夢は着実に実現へと近づいていくと確信しています。

ADXのプレファブリケーション工場

実は建築メンバー全員が「SANUでまだ100点の建築を作れていない」

石川さんが率いる建築チームのメンバーの多くも「自分たちで作る」という点をSANUの魅力と捉えている。内製化によるメリットとして「事業主と設計=ものづくりの両方の側面に関われる」「SANUのこだわりを徹底的に具現化できる」といった点が挙げられるが、やはり設計者として「自分たちで作りたい」という思いをメンバーから感じると、石川さんは話す。

建築チームのメンバーの入社動機も「大きな組織ではよくも悪くも歯車。会社の大義と自分が思いを重ねられないものづくりの瞬間もある」「大規模ではなく、手の届く範囲のものづくりをやりたい」といったものであり、設計事務所や建設会社の内製化で実現できる未来と地続きだ。

そして、もう一つ意外な共通点もあった。メンバーは「まだまだSANUで作った建築に満足しきっていない、さらに良くしていける、と感じている」という点だ。

「『チームメンバー皆が感じていたのは意外でしたが、建築はどんなに頑張ってもそう簡単に100点は取れない、これが建築の醍醐味です。意欲的なメンバーが多くて嬉しいです(笑)」と石川さんは話す。

彼らが「さらに良くしていける」と考えていることはさまざまあるが、そのうちの一つに建築と環境負荷の関係性がある。SANUは環境負荷を最小限にする工夫を随所に施しながら建設をしているが、もちろんその経済活動の中でCO2排出量ゼロを実現することは現状難しい。

そして太陽光パネルや環境負荷、持続可能な耐久性を求めるとコストを圧迫する。お金をかければ「地球環境にやさしい」は実現できるが、ビジネスと環境の健全な両立までの道のりは長い。

「こうした環境負荷に対して『建築で解を出す』ことをチームのみんなで探っています。正にSANU建築、本丸のテーマですね。建築は作って終わりではないので、経済合理性や環境、建築としてのデザインなど総合的なバランスを見ながら、僕らが目指す50年後、100年後に残せる建築を作れるのかを考えて行く必要がある。」

環境問題を筆頭に、さまざまな建築課題があるというが、石川さんは「だからSANUの建築が面白い」と言う。

SANUはいま建築業界で向き合う課題に真正面から取り組んでいる会社で、その挑戦ができるからこそやり甲斐があるのだと思います。

地球環境や、サスティナブル、木造建築、省エネ、人材不足による自動化、量産化など、いずれもいま喫緊の建築テーマであり、その答えとなる建築を追い求めていけることこそ、SANUに入り、建築をつくるやり甲斐だと思います。

事業会社でありながら、建築としての可能性、真理を追い求めていける、こんなロマンのある会社、そうそうない。

このテーマに、建築に、本腰を入れて取り組みしたい、建築業界の新たな方向性を探っていきたい、そんな方はぜひ一度話を聞きに来て欲しい。

いまジョインしたら、どんな仕事やワクワクがある?

ここまで設計事務所と建設会社を内製するに至った背景や建築メンバーの思いなどを聞いてきたが、実際にいまのSANUに入社したらどんな業務が待っているのか?

「今後は、これまでと同様に外部の建築家と協働して進めるプロジェクトと、社内での内製化プロジェクトの両方を走らせていく予定です。そこでは設計、デザインのスキルを持った方はもちろん、施工の専門性を持つ方にも活躍できる舞台を作っていきたいと考えています。

2025年後半からは、SANU 2nd Homeサービスの多様化を踏まえ、完全にゼロから新しい建築プロダクトを生み出すフェーズへと進みます。さらに、宿泊施設以外の用途や、海外案件にも挑戦していきます。

これらはすべて、刺激的でチャレンジングなプロジェクトばかりです。

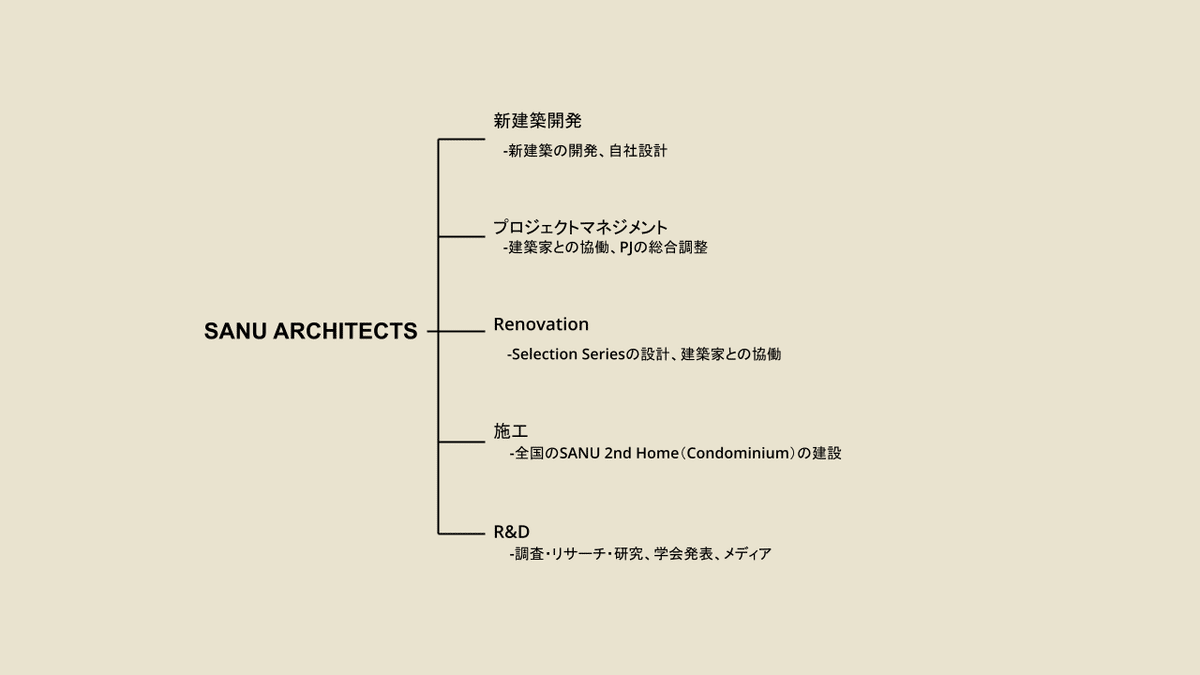

SANU ARCHITECTS 体制図

SANU建築チーム第二章として、新しいメンバーと共にこの新たな挑戦を楽しみながら進めていきたいですね」

SANUは今はまだ小さく船員も少ないが、チャレンジングな海原にこぎだした。ここから荒波にもまれながら数多くの発見を手にするだろうが、どんな仲間を探しているのか。

石川さんは「変化を楽しめる人と一緒に働きたい」と話す。「自分がこれまで『良い』と思っていたものを捨てられるくらいの度量がある人がいいなと思っています。時代のニーズに合わせて、建築に求められるものはどんどん変化しています。その変化に興味を持てて、寛容に受け入れ、実践に移せる――そんな人がいまのSANUを楽しめると思います」

採用情報

現在、SANUでは、アーキテクトシニアマネージャーを始め様々なポジションで採用強化中です。

ご興味がある方は下記よりご応募ください。