- Project Manager

- エリアリーダー

- シニアソフトウェアエンジニア

- Other occupations (23)

- Development

- Business

- Other

「建築は意匠・構造・設備 3種類の図面が揃えば実現できます。わたしが現在SANUで担う『環境設計』という役割はこれまで建築業界で重要視されていませんでした」――SANUのリジェネラティブアーキテクトマネージャーの宮下陽さんは話す。

SANUにおける「リジェネラティブアーキテクトマネージャー」とは、建築を構成する意匠・構造・設備の3つに、横ぐしで「環境」の視点を盛り込んでプロジェクトをリードする役割を指す。

「環境設計の観点がなくても、建物はつくれてしまいます。ゆえに、環境設計の視点を持つ建築士の活躍の場も限られていました」

一度は辞退したSANUに、なぜ入社? 大手ゼネコンで感じた限界

リジェネラティブアーキテクトマネージャーとして活躍する宮下さんがSANUに入社したのは2024年4月。その前は新卒から約8年間、大手ゼネコンの竹中工務店に属していた。学生時代から、建築によって作り出される環境や、エネルギーと建築の関係に関心があり、まずはその興味に一番近かった設備設計を志望したという。大小様々なプロジェクトの設計や現場を通して、基礎的な知識と経験を積み重ね、クライアントをはじめとした様々なステークホルダーと建築を作る面白さを感じていた。

自分の専門性を高めながら、環境的な工夫をプロジェクトに落とし込むことを模索する日々だったが、年数が経つにつれ、”設備設計”の領域で扱える”建築の環境”に限界を感じはじめた。

「ファーストキャリアで、建築の全体像や実務ベースで基礎を学べたことは非常に大きかったです。しかし環境という分野は、空調や照明の設計だけで良くなるものではない。本質的には意匠や構造を含めた横断的な検討が必要ですし、そもそもその場所に何を作るのか?果たして必要なのは新築なのか、改修なのか、そういったクライアントの意向に関わる部分から考える必要があるな、という思いが、日に日に強くなりました」

一般的な建築プロジェクトは、クライアント>プロジェクトマネージャー>設計者(意匠・構造・設備)というステークホルダーから構成され、環境を横断的に考える役割は存在しない。昨今は環境設計という職種が徐々に増えているが、設計の分業レイヤーに環境設計が横並びで入り込めたとしても、クライアントの意向や予算で方向性が定まったプロジェクトに、環境的な魅力を付け加えるような役割となることも多い。

それが、ゼネコンでクライアントワークを続けることに疑問を持ち始めるきっかけだった。そんなタイミングで、ちょうどサービス立ち上げ期のSANUに出会った。閉じた建築業界にベンチャー企業が参入したのも目新しく映ったという。

「SANUのコンセプト『Live with nature. / 自然と共に生きる。』に共感しました。当時、めちゃくちゃに忙しい設計の仕事をしながら、目の前の新築建築をつくる意味に悩んでいました。人口が減少していく日本で、そしてすでに建築が飽和状態の都心で、古い建物を壊し、新しい輪切りの超高層ビルを作る意味は何だろうか?と。建築をつくって収益を上げるという考えが多い中で、SANUは持続可能な世の中を作る、その目的のために建築を利用しているように見え、ここでなら新築でも作りたいと思えるものがあるかもしれないと、直感的に感じました」

実は、宮下さんは2022年にSANUの選考を受けていたが、内定後に辞退していた。ベンチャー企業に対する不安感と、前職で環境設計のポジションに異動するチャンスが巡ってきたことが理由だという。

その後一年程度、環境設計の領域で働き、大企業ならではの情報量と、これまでとは違う新しい知識・経験が得られることも実感したが、まだ完全に定義されていない環境設計という職種だからこそ、外に出て自分が扱える業務領域を広げることで見えるものがあると考え、SANUへの転職を決心した。

二足の草鞋(わらじ) SANUのリジェネラティブアーキテクトマネージャーの働き方

入社から約1年。現在はどのような仕事を担当しているのか?

SANUは日本各地のシェア別荘を月額制や共同所有など、ライフスタイルに合わせた形で使用できるセカンドホームサービス「SANU 2nd Home(サヌ セカンドホーム)」を展開する。

宮下さんは、それらに環境設計の視点を持ったプロジェクトマネージャー(PM)として関わる。事業者であり、施主であるSANUが「環境への配慮」を重要視しているため、材料選定や構造形式、ランドスケープ、さらには運営など、総合的にマネージメントする立場でやるべきこと・学べることが多いと言う。

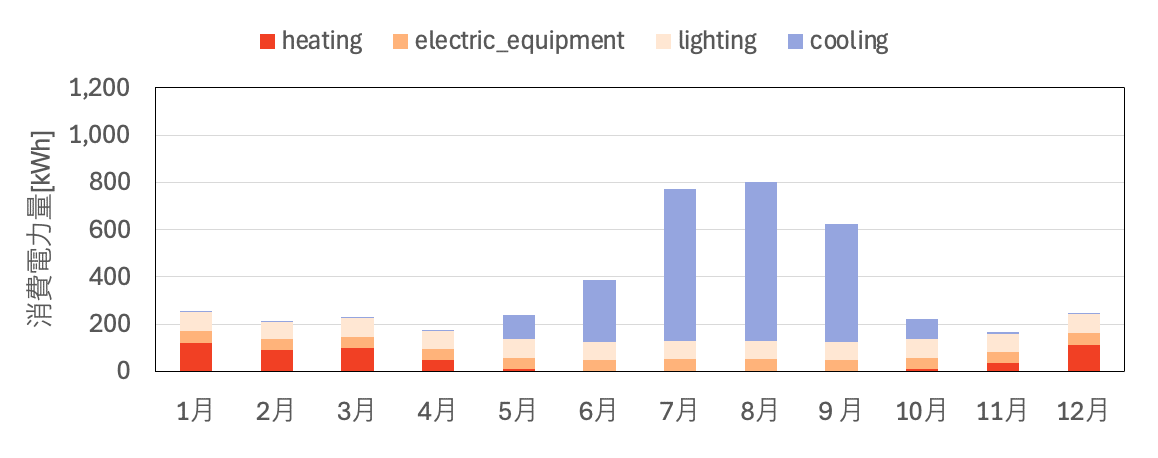

その他にも、環境設計の観点から、快適な室内環境を設計するためのシミュレーションを実施したり、SANUの建築が排出するCO2排出量を横並びで比較して学会発表を行うなど、目の前のプロジェクトを推進しながら、SANU建築の足腰を鍛え、さらに新しいことに挑戦していくため、「設計PM」と「研究」の二足の草鞋を履く。

入社してすぐに設計PMとして担当したリノベーション物件・MON 奄美大島

設計PMとしての業務の例として、宮下さんは現在取り組んでいる「太陽光プロジェクト」を挙げた。

現在、SANUは南の島で展開する新しい建築モデルを開発しており、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)モデルを実現することを念頭に入れているという。簡単に言うと、建物内での消費エネルギーと生産エネルギーをトータルでプラスマイナスゼロにする建物のことだ。

「環境認証だけでなく、実運用の観点からもZEBを目指す場合、使用する太陽光パネルはどれくらい必要なのか、どれくらいの建物外皮性能があれば十分なのか、建物の稼働率等を考慮して考える必要があります。もちろん太陽光パネルの量は多いほど環境的にはポジティブなわけですが、SANUもビジネスなので初期費用の問題は大きい。そういった複数の変数をそろえて、ビジネスとして実現可能なラインを探るシミュレーションを重ねています」

SANUは建築を「建てて終わり」と捉えているわけではなく、効果検証も怠らない。そこでの検証結果は、次の建物を建てる際に活かされる。過去に建てた建物の一部で、実際の消費エネルギー量が、シミュレーションによって想定したいたエネルギー消費量を上回っていることも分かっており、改善に乗り出していくという。

年間エネルギーシミュレーションの一例

リジェネラティブアーキテクトマネージャーとして働く「4つ」の楽しさ

宮下さんはSANUという新しいフィールドで「設計」という枠組みを超えたさまざまな挑戦に向き合っている。そんな彼女は、SANUでリジェネラティブアーキテクトマネージャーとして働く楽しさとして以下の4つを挙げる。

(1)専門知識を横断的に活かし、深められる=スペシャリストとして活躍できる場

(2)ビジネスと環境設計のバランスを実務の中で学べる=成長機会

(3)専門外のことでも、自分で深堀りして新しい学びを得られる(小さい組織ならでは)=成長機会

(4)深堀りしたテーマはアカデミックなアウトプットに挑戦することもできる=スペシャリスト+成長機会

中でも、(2)と(3)の経験について、こんな印象深い話をしてくれた。

SANUは現在、美しい海の近くで新しい建築を予定している。その場所は下水がない地域のため、浄化槽で排水を処理して海に流す必要があり、建物に「どんな浄化槽の性能が必要か」という議論が生まれた。

もともと導入を考えていた一般浄化槽は、人間に対する影響がないという意味で法的基準を満たしているが、もしかしたら「サンゴには影響があるかもしれない」という話も議論の中で出てきたという。「Live with nature. / 自然と共に生きる。」を掲げるSANUとして、法的基準を満たす最低限のスペックでいいのか、プラスαの性能を持つ高度処理浄化槽を導入すべきなのか。

赤尾木湾に面するMON 奄美大島

宮下さんの専門外ではあったが、海外の文献を調べたところ、ハワイで類似の研究結果が見つかった。その研究結果と、日本の一般浄化槽の性能を照らし合わせ、高度処理浄化槽に変えることの効果は、確かにあるのだが非常に小さい影響であることがわかった。コスト差も含め総合的に経営層と議論した結果、高度処理浄化槽への変更は見送ることにした。

クライアントがいる世界では、こうはいかない。彼らの意向次第ではそもそも議論の余地すらない場合もある。SANU自身が施主であり、小さい組織だからこその経験といえるだろう。

「SANUは環境面でできるアプローチは全てやっていきたいという考えを強く持っていますが、ビジネスと天秤にかけたときに、どうしても取捨選択する必要があります。その取捨選択に向けて、自分で調べて知識として蓄積させていく。まだまだ小さな組織ですが、実務と地続きの研究もできる、ラボ機能を育てていきたいと思っています。環境分野は非常に幅広くて、SANUにはたくさんネタがある。様々な専門分野を持った人が集まって、知識をシェアしながら補い合っていけると嬉しいです。例えば今、建築の基礎形状と土中環境の影響のリサーチを始めていたり、建物のエネルギーマネジメントを本気で考えはじめようとしていたり、サーキュラーの仕組みももう一段階深堀したいと思っていたりするのですが、それぞれランドスケープや電気、構造・材料の専門性も欲しいなと感じています。

ただし気をつけたいのは分業になりすぎないこと。これまでお話ししてきたように、環境は常にトータルで考える必要があると思っているからです。そういった意味で、SANUではより当事者目線で、幅広い建築環境の知識を身につけていけると思います」

SANUでは設計者がスペシャリストであり、オールラウンダーでもあるのだ。「環境の観点から横断的にプロジェクトの底上げをするためには?」という問いを自分ごととして捉え、時には経営層とひざを突き合わせながらプロジェクトをリードしていく。

「サステナブル、というと、なんだか少し我慢があるように聞こえるかもしれないのですが、リジェネラティブ、という言葉はポジティブな言葉だと思っていて。すごく難しいことですが、SANUは全社でそれを実現しようと向き合っています。そんな中で、私が環境建築として目指したいのは、エネルギーが有り余っている世界でも選びたい空間。地球環境への影響を定量化することやその効果を高めることは勿論とても大切で、その努力を怠るつもりはありませんが、相乗的に自然の力による心地よさを再認識できることが大切だと思うんです。そして、それを常識にとらわれない、新しい建築の作り方で実現していく。やることはたくさんありますが、『これまで見過ごされてきた領域も含めて、自分が拾って、SANUの環境建築を強くしないといけない』という気持ちがあります。そうすることで、『Live with nature. / 自然と共に生きる。』を建築分野からリードしていけると思っていますし、そこにやりがいを感じています」

採用情報

現在、SANUでは、リジェネラティブアーキテクトマネージャーを始め様々なポジションで採用強化中です。ご興味がある方は下記よりご応募ください。