- バックエンドエンジニア(Go)

- 27卒ビジネス職

- ゲーム|バックエンドエンジニア

- Other occupations (20)

- Development

- Business

※2025年7月24日時点の記事です

スマホ1台でゲーム実況ができる配信プラットフォーム「Mirrativ」を運営するミラティブは、ライブ配信中に配信者と視聴者が一緒に遊べる「ライブゲーム」の開発に注力しています。

ライブゲームとは?については以下記事をご覧ください。

2022年から始まったライブゲーム事業は、これまでに複数のタイトルをリリースし、中にはリリースから数ヶ月で億単位の売上を創出するタイトル事例も生まれています。

本記事では、ヒット作として大きな反響を呼んだ『スラポンコロシアム(スラコロ)』の開発に挑んだ4名に、開発秘話とチームカルチャーについて伺います。

▲本記事のダイジェスト動画はこちらから!

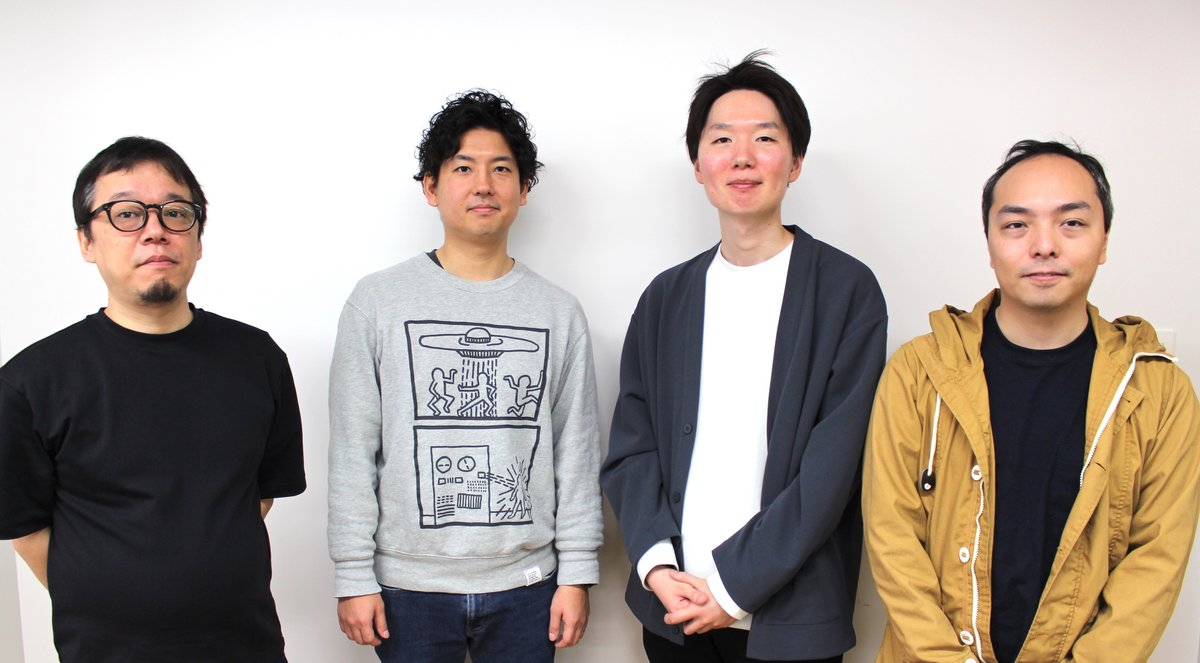

山田 大悟 プロデューサー

株式会社リクルート、株式会社DONUTSを経て、2018年にミラティブ入社。ライブ配信プラットフォーム「Mirrativ」のPdMを経験し、現在はライブゲーム部でプロデューサーを務める。猫と犬と我が子が好き。

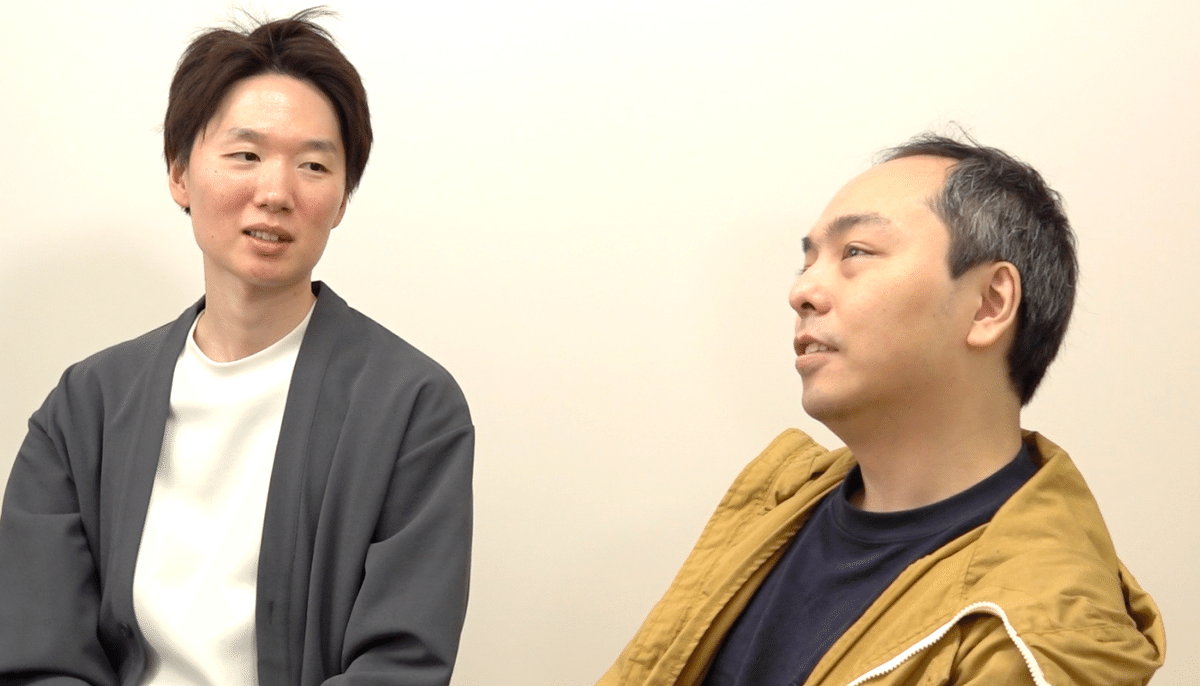

下原 雄大 開発ディレクター

大阪芸術大学を卒業後、株式会社DONUTSに新卒入社し、デザイナーとしてゲーム開発に従事。2018年にミラティブ入社。3Dデザインチームのマネージャーを経て、現在はライブゲームの新規開発に携わる。

牧野 龍彦 バックエンドエンジニア

東京大学大学院修了後、2013年にDeNAに入社。内製大型タイトルのリードエンジニアやPMを経験。2019年にミラティブへ入社。バックエンドエンジニアのMGRを経て、現在は基盤開発部の部長として、バックエンド・インフラ領域のマネジメントおよびライブゲーム開発に携わる。

井本 大登 Unityエンジニア

福岡工業大学卒業後、paperboy&co.(現GMOペパボ)に入社し、バックエンドやAndroidアプリの開発に従事。その後MIXIにUnityエンジニアとして転職し、ソーシャルゲーム開発やスクラムマスターを経験。2022年ミラティブへ入社し、現在はライブゲームの開発とUnityチームのマネジメントに携わる。

失敗から学んだライブゲームの本質を盛り込んだスラコロ

――まず、ライブゲームとは何ですか?

山田:ライブゲームとは、配信中に配信者さんと視聴者さんが一緒に遊べるゲームです。ゲームの体験を通じて配信者さんと視聴者さんのコミュニケーションを促進することを目的として、ミラティブでは2018年ごろからライブゲームの構想を練り始めました。実際に注力事業として開発が本格化したのは2022年ごろのことです。

――ライブゲームのヒット作である「スラポンコロシアム(以下、スラコロ)」について、続けて教えてください。

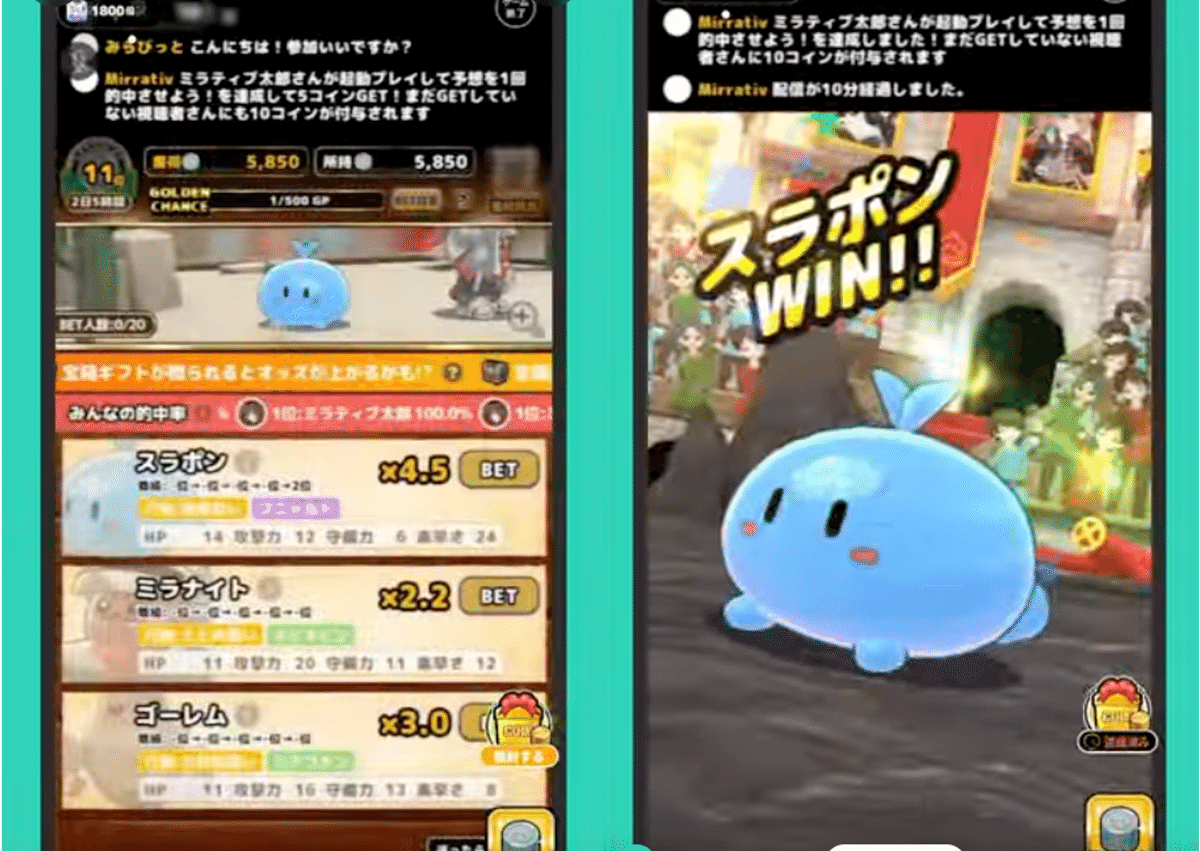

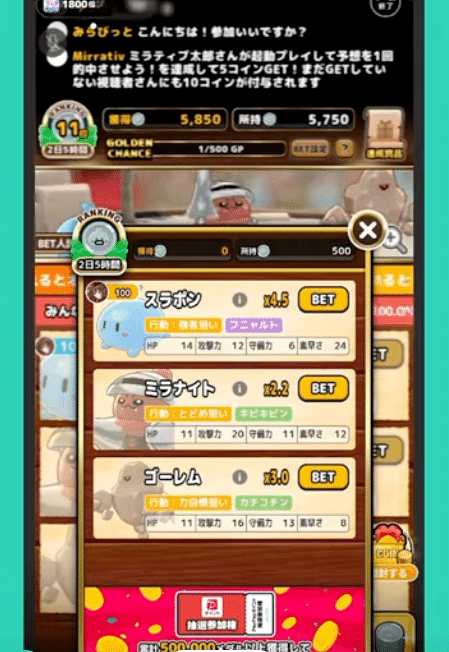

山田:スラコロの前に別のライブゲームをリリースしたのですが、そのライブゲームは予想に反してユーザーさんに楽しんでいただくことができず、タイトルとしては失敗に終わりました。その反省を生かして作られたのが、スラコロです。スラコロは闘技場で対戦するモンスターの勝敗を予想し、視聴者さんがメダルをベットするゲームです。シンプルなルールと、多くの視聴者さんが参加できるゲーム性が人気に火をつけ、現在は多くのユーザーさんに楽しんでもらえています。

▲現在はVol.50まで開催されている人気ライブゲーム

▲個性豊かなモンスターたちの中から、どのモンスターが勝ち残るかを予想する

――はじめのライブゲームが失敗した要因は何だったのでしょうか?

下原:自分たちの感覚で「これがいい」と思ったものを信じすぎて、コンセプトの検証をしきれなかったのが最大の要因だと思います。

井本:ゲームとして面白いことと、配信して面白いことは違います。ライブゲームは配信したいと思えるか、もっと言えばその中で配信者さんと視聴者さんが仲良くなれるかが重要なのに、そこを考えきれていませんでした。

牧野:配信者さんや視聴者さんのニーズを掘り下げられていなかったんです。

山田:そのゲームをリリースした直後、とある配信者さんにPRも兼ねて配信してもらったのですが、「この配信、面白い?」と不安になられていたのが印象に残っています。見えてきた課題に対して、ルールの足し算で解決しようとしたのもよくありませんでした。

――リリースしたゲームの失敗を確信したとき、周囲の反応はどうでしたか?

牧野:新しいことをやるときに失敗はつきものなので、何回か試行すればきっと成功すると私は思っていました。とはいえ、企画を担っていた山田さんは、きっと大変でしたよね。

山田:正直、つらかったです。ただ、周囲から冷ややかな視線を浴びせられたり、プレッシャーをかけられたりすることは一度もありませんでした。むしろ経営陣からも「次に期待しているよ」と、背中を押してもらえました。

井本:すぐにサービス終了を決断できたのもよかったと思います。次に行くための撤退ですから。

――そのリベンジとも言えるスラコロを作るときは、どんなふうに開発を進めましたか?

下原:前回の反省を踏まえて、コンセプトを練る段階からCEOの赤川さんやライブ配信について知見がある方々を交え、面白いライブゲームとはどういうものなのか、議論を重ねました。

山田:一度大きな失敗を経験しているので、企画の方針を定めるまでは迷いに迷いました。同時に多くの視聴者さんが参加できて、誰もがわかるシンプルなルールのゲームであること。ライブゲームとして面白いゲームの条件を考え抜いた先にたどりついたのが、スラコロのアイデアです。そこに至るまでにも、メダルゲームやマッチングサービスなど、あらゆる既存のゲームやシステムの要素について検討しました。

下原:スラコロのアイデアにたどりついたあとはプロトタイプを開発し、配信中に参加したら実際はどんな体験が生まれるか検証しました。チーム以外のメンバーにもその様子を見せて、「面白い」というフィードバックを得られてから、本格的な開発を進めていきました。

――そして生まれたスラコロだからこそ、成功したんですね。改めて、ライブゲーム開発の面白さを教えてください。

井本:ライブゲームは、配信を見に行けばそのゲームがどのように遊ばれているのかを直接確認することができ、作ったもののフィードバックが得られます。私はもともと一人でも遊べるゲームの開発に携わってきましたが、ライブゲームを開発するようになって、「配信者の視点で求められるゲームは何か」を改めて考えるようになりました。

絆とモチベーション、技術力に支えられたスピード感のある開発

――スラコロ開発チームの特徴や強みを教えてください。

下原:開発スピードは私たちの強みだと思います。スラコロ開発は約2カ月間と短期間であったにも関わらず、こうして多くの方に楽しんでいただけるものを生み出すことができました。各々が判断できる方針が明確にあり、意思決定がスムーズなチームだからこそできることだと思います。

山田:スラコロ開発チームはソーシャルゲーム開発の経験者が多く、少数精鋭のメンバーが、それぞれの経験を活かしながら活躍しています。技術力はもちろん、裁量を持ちながらそれぞれが判断できるのは、メンバーの力量があるからというのも一つの理由です。

――開発スタイルで特徴的なところはありますか?

山田:ミラティブはリモートワークを採用しており、スラコロ開発チームも多くのメンバーが地方在住です。リモート前提で、自宅を働きやすい環境にコーディネートする支援も受けられます。

井本:私もフルリモートのおかげで地元・福岡に移住することができました。今のところ、リモートワークで特に困ったことはありません。対話が必要なタイミングをお互い理解していますから、コミュニケーション不全のようなものも起こりません。

牧野:基本的にはリモートで開発を行っていますが、月に1回オフラインで集まって1ヶ月の開発について振り返りを行っています。この振り返りの場を通して、開発プロセスの改善にも取り組めていますね。

山田:振り返りを形式上のものと捉えず、より良くするために何をすべきか主体的に考えるカルチャーが浸透しています。たまに振り返りの時間をセッティングし忘れると、「やらないんですか?」とリマインドされるんですよ(笑)。いつも意見が活発に交わされていて、有意義な時間だと思います。

井本:意見を交わし合う時間の一例を挙げると、進捗状況の確認とは別に、開発しているものをユーザーと同じ視点で遊ぶ「プレイ会」という時間を作っています。こういうカルチャーはチームが拡大していくにつれて薄れていくものですが、熱量を保ったまま「プレイ会」を継続できているのは、私たちらしいところかもしれません。

牧野:率直な意見を伝えあうのですが、それで決裂することはありません。お互いが納得できるまで議論し尽くすことができるのは、ミラティブの行動理念である「わかりあおうとし続ける」をメンバーそれぞれが体現しようとしているからだと思います。

――スラコロ開発チームのカルチャーが伝わるエピソードはありますか?

山田:私が印象的だったのは、「いつかこんなことをしたい」と思っていたアイデアを、井本さんが形にして提案してくれたことで、実現に至ったことです。

井本:箇条書きでまとめられたやりたいことの一覧を見ていて、そのアイデアを「面白い」と思ったから手を動かしました。機能の仕様的にも決して難しいものではなかったので、まず作ってみよう、と。

下原:「作ったほうが早いよね」というカルチャーはありますね。開発する自分たちが、アイデアをすぐに実現しやすいような構造にしています。

山田:メンバーのモチベーションが高いので、仕様書が揃っていなくてもやれるところから進めていこうという意識があります。みんながやりたいことをどんどん広げていくので、あれもこれも……とタスクが増えてしまって困るくらいです。

下原:本当はもっとやりたいんですが、限られた時間の中で優先順位をつけながら、機能を削ってなんとかリリースするということも多いですね。スラコロリリースのときはまさにそうで、年末までにリリースすることがライブゲーム事業の方針そのものを左右するという局面だったので、「これがラストチャンスかもしれない」と思いながら仕上げきりました。

牧野:やれる範囲で最善を探しに行こうという判断ができる、柔軟なチームだと思います。もちろん譲れないところもあって、そこを理解しているからこそ、それ以外の部分をそぎ落とす決断ができるのかもしれません。

スラコロの成功から感じたやりがいと新しい仲間へのメッセージ

――スラコロリリース後のユーザーさんからの反響はいかがですか?

山田:スラコロの配信を通じて視聴者さんを加速度的に増やした配信者さんもいます。配信者さんの成功を支えるライブゲームを提供することができたのは、やはり嬉しいですね。

下原:スラコロのモンスターたちがユーザーさんから愛されていることも感じます。スラコロは以前リリースした『エモモランあーるぴーじー』と同じ世界なのですが、「自分はこのモンスターが推し」と発信してくれるユーザーさんも多く、嬉しい限りです。昨年秋になんばマルイで期間限定オープンしたミラティブポップストアでは、スラコロの缶バッジが開店から数日で売り切れるほど人気でした。

来てくださったお客様が購入していく姿をリアルで見て、自分たちが作った世界観がここまで愛着をもっていただけてるんだということを実感しました。

――スラコロ開発チームでは、どんな人と共に働きたいと考えていますか?

山田:私は自分の作った企画が常に正しいとは思っていません。面白くないと思ったら、しっかりそれを伝えてくれる人が来てくれると嬉しいです。

井本:ただゲームを作るだけでなく、そのゲームがどんなふうに遊ばれているか気になって、自らリサーチしてしまうような人に来てほしいです。貪欲にユーザーさんのフィードバックと向き合って、改善を重ねていける人に来ていただきたいです。

牧野:まったく新しいゲームの体験を作っていく経験ができる環境はなかなかありません。裁量をもって開発できるだけでなく、開発期間も一般的なゲーム開発に比べて短く、スピード感を持って開発を行っています。そういった環境を求めている方と一緒に働きたいですね。

下原:私たちの仕事の目的は実装することやデザインをすることではなく、その先にあるユーザーさんの体験を作ることです。作ることを目的として捉えず、その先にあるものを意識して仕事に臨める人が、スラコロチームには向いていると思います。

――最後に、候補者の方に向けてメッセージをお願いします。

井本:ライブゲームでは、他の開発では経験できないような面白い改善・リリースのサイクルを経験できます。現場における技術選択と実装のバランスのとり方を学べるので、そのようなノウハウを身につけたい方は、ぜひ来てください。

下原:ライブゲーム事業は未知への挑戦で、ベンチマークがない中で開発に臨むことになります。手探りの中で新しいものをつくる挑戦ができる環境は、他にはそう多くありません。

牧野:ライブゲームという領域においては、ミラティブは世界でも類を見ない実績と知見がある会社です。今このタイミングで私たちのチームにジョインしてくれれば、ライブゲーム開発の第一人者として技術力や経験値を高めることができます。

山田:私たちは新しい体験、すなわち新しい市場を生み出しています。だからこそ私たちはここまでの歩みの中で、たくさんの失敗を経験してきました。これからも失敗する可能性は高いです。それでも、すでに国内屈指のライブ配信プラットフォームとしてユーザーを擁するミラティブは、成功するまで挑戦できる基盤があります。新しい市場を生み出したい方は、ミラティブで共に挑戦しませんか?

We are hiring!

ミラティブではライブゲームに携わる人材を積極採用しています!ご興味がある方はぜひご応募ください。

/assets/images/17705422/original/bd106d44-b4ae-484c-80c4-c2387e7f9a0a?1713942746)

/assets/images/8133032/original/32a0a73e-8fe1-49bc-a9b7-626ef356c962?1637051623)

/assets/images/8133032/original/32a0a73e-8fe1-49bc-a9b7-626ef356c962?1637051623)