- Project Manager

- エリアリーダー

- シニアソフトウェアエンジニア

- Other occupations (23)

- Development

- Business

- Other

山の天気の急変により現場が止まる。地中から巨大な岩が現れる。予期せぬ大雪により工期が延びる。

それでも「建築は自然の中に“お邪魔させてもらう存在”」という姿勢で、本気で自然と向き合っている人がいる。

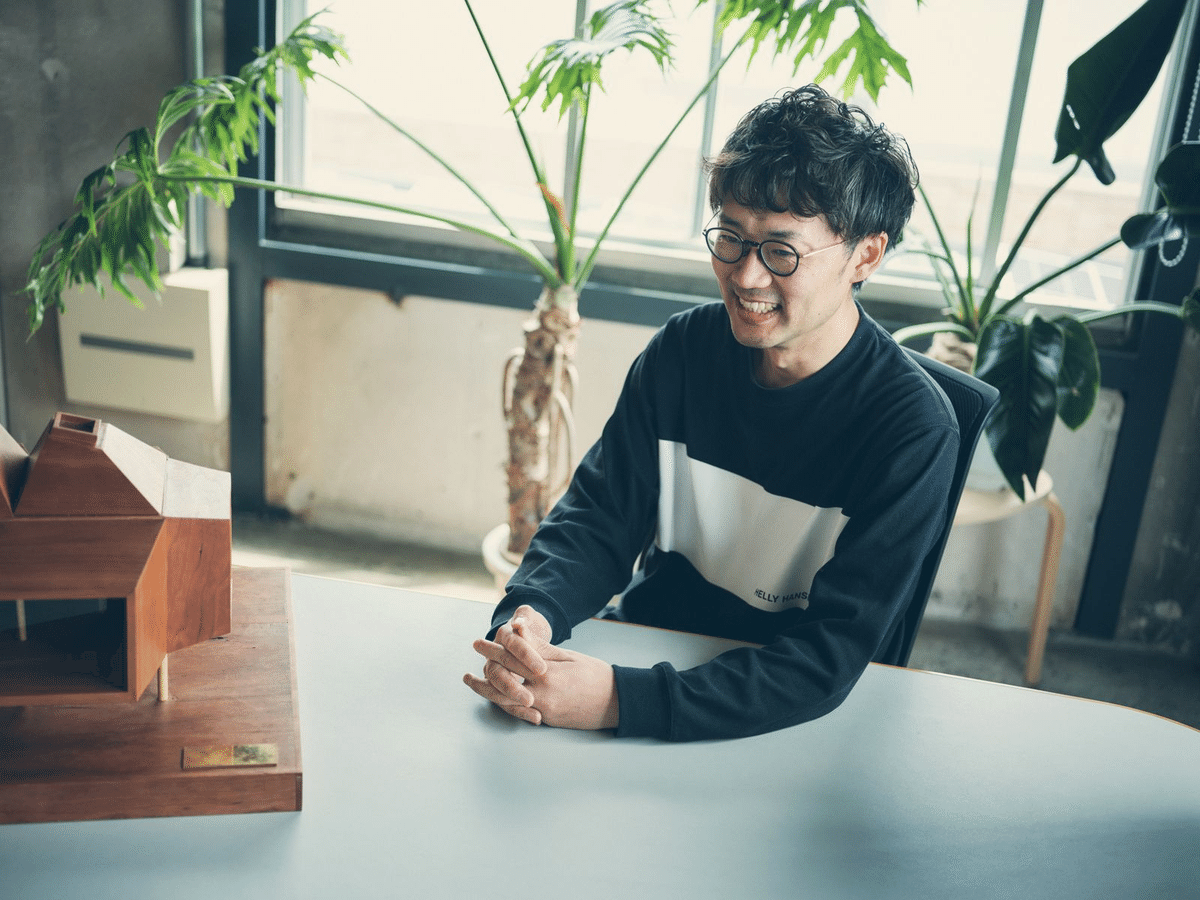

林直毅さん。SANUの建築チームでプロジェクトマネージャーを務めて3年目になる。

自然を相手にする建築。その難しさとどう向き合い、関係者を巻き込んでいるのか。

林さんの話からは、建築に限らず、”ものづくり”に携わるすべての人に通じる姿勢が見えてきた。

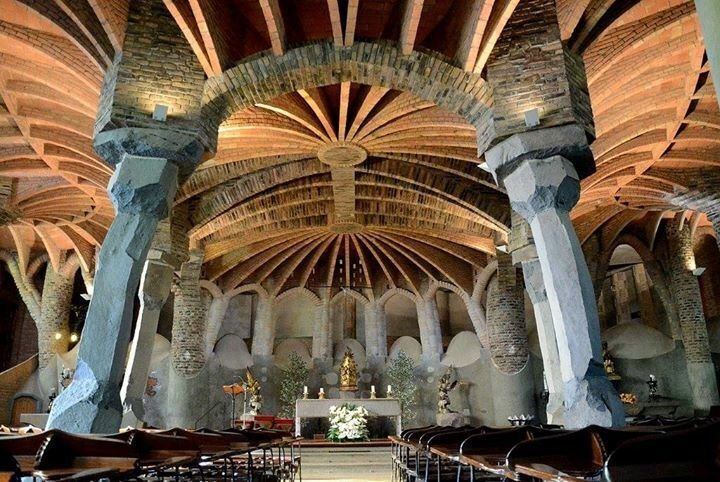

建築を志した原点はガウディ

「学生時代に旅行で訪れた、スペインの建築家アントニ・ガウディの作品である、コロニア・グエル教会に感動し、建築の世界を目指すようになりました」

コロニア・グエル教会

ガウディは自然を神のように敬い、その形や原理を自身の設計に取り入れた建築家として知られている。「人間の建造物は自然よりも高くあるべきではない」という考えに基づき、サグラダ・ファミリアの高さをバルセロナの中でも標高の高いモンジュイックの丘を超えないように設計したという逸話がある。ガウディは、100年近くも前から人と自然が共生できる建築や都市空間をデザインした、時代の先駆者でした。

「Live with nature. / 自然と共に生きる。」というSANUのコンセプトにも、ガウディに通ずる思想があると林さんは話す。

「より自由な発想で、多くの建築に携わりたい」SANUとの出会い

林さんがSANUの門戸を叩いたのは2年前。それ以前は約8年間、設計事務所に在籍し、保育園や小学校などの教育施設などの公共施設の設計に携わった。若手時代に小規模案件を多数経験した後、新宿エリアの再開発プロジェクトで、設計から現場監理までを5年かけて担当した。

西新宿の玄関口となる再開発ビルを担当(写真提供:株式会社エスエス)

「都心の大規模再開発プロジェクトをやり切った経験から自信もつきましたが、同時に、また同じような期間のプロジェクトに取り組むことへの迷いも生まれました。

再開発規模の案件にもなると、建物に関わる法的規制の多さや建物の収益性など経済合理性で物事が決められる場合も多く、設計の自由度が限定的になります。

小規模でも自由な発想を持ちながら、多くの建築に携わりたいという思いから、転職を決意するようになりました」

そんな折、求人サイトで目にしたのがSANUの募集。「都市と自然を軽やかに行き来する新しいライフスタイルを掲げ、建築を通して世の中に新しい価値観を提案していることに心を惹かれた」と語る。

入社後は、SANUが創業時より協業してきた設計・施工一体型の建築パートナーである株式会社ADXとのプロジェクト「SANU CABIN MOSS」のプロジェクトマネージャーとして、現場を飛び回る日々が始まった。現在は経営統合したADXとともに、木造モジュール建築のプロダクト化と量産化を目指し、自社建築生産拠点の「SANU Factory」開設に向けたロードマップ策定に取り組んでいる。

現在のFactoryの様子。

今後はロボットを活用した生産行程のデジタル化・工場量産化を推進していく。

自然は、思い通りにはならない

建築という仕事は、そもそも思い通りにいかないことの連続だ。

都市部でさえ、人手不足や物価高騰の影響で、スケジュールやコストのコントロールが難しくなってきている。

それが自然の中となると難易度はさらに上がり、想定外の出来事が日常的に起きる世界だ。

「拠点の開業前はいつもギリギリまで工事や準備が続いており、スケジュールに余裕をもって開業を迎えられたことの方が少ないです。山の変わりやすい天候で1週間全く工事が進まなかったり、大雪が降ったり、巨大な岩が地中から出現したりと、自然を相手にしている以上、予想外のことが当たり前。スケジュールの再編を余儀なくされることもしばしばあります」

SANUでは、独自に開発した<SANU CABIN BEE>や<SANU CABIN MOSS>といった建築モデルを複数の拠点に展開している。それ故に「同じ建築を作っている」と思われることも多い。しかし、建築チームを象徴する「自然ファースト主義」の取り組みを知れば、そのような誤解は解消されるだろう。

SANU CABIN MOSS

展開エリアは、主に森や山間部だ。一概に「森」「山」と言っても、条件は毎回変わる。

「地形の起伏が激しい斜面地、薮化が進んで手入れがされていない薄暗い森など、ひとつとして同じ環境はなく、それゆえに設計や工事の計画も展開する土地ごとに変わります」

だが、建築チームはこれを「困難」と捉えるのではなく「自然ファースト」のスタンスで向き合うのだという。

建築は自然の中にお邪魔させてもらう存在

林さんは「自然が主役、そこにSANUの建築がお邪魔させてもらう存在」という意識を持っているという。その考えを象徴するエピソードがある。

SANUに入社して最初のプロジェクトは「那須1st」の現場だった。那須連山がそびえ、広葉樹林が広がる森の中での拠点づくりだ。そこでは、既存の樹木を残しながら、木々の間を縫うように足場の掛け方を工夫して作業が進められた。

木々の間を縫うように仮設足場を計画

SANUでは、建築や計画において「今ある自然を活かす」ことを最も大切にしている。象徴的なのが、敷地内の樹木との向き合い方だ。

建物の配置は、外構デザイナーとともに1本1本の樹木の位置や健康状態を確認しながら検討する。建物ありきではなく、自然ありきでアプローチしていく──その姿勢こそがSANUらしさだと林さんは話します。

倒木リスクなどやむを得ない場合は伐採も行うが、木を処分する代わりにチップに加工して場内に敷き詰め、土壌改良や微生物活動を促進するなどの循環を作っている。

樹木選びでも、敷地の樹種を専門家と調査し、在来種を前提に植栽計画を行い、圃場から仕入れる木々も、形が整っているかではなく『より今までの自然に溶け込むか』を基準に植栽を選定している。

「通常の現場であれば、作業効率を優先して木を伐採するのが一般的です。でも私たちは、現場の手間が増えてしまうことになったとしても、あえて木を残します。それは『Live with nature./自然と共に生きる』が根底にあるからです」

そしてこのコンセプトは、私たちだけのものではありません。関わる工事関係者とも共有し、現場で実践されているものです」

具体的には、着工前に工事関係者とともに現地でミーティングを行い、改めてSANUの自然に対する考えを丁寧に伝えている。

「なぜ木を残すのか」「どんな景色を守りたいのか」を直接対話することで、現場の一人ひとりにもその想いが浸透していくという。

関係者と現地の森の環境を確認している様子

結果として、豊かな自然環境を維持した拠点づくりを、全ての工事関係者とワンチームで取り組むことができている。

「地道な作業ではありますが、『自然に対して敬意を持って、建物を計画する』という姿勢が、SANUらしい拠点づくりを支えています」

”正解のない自然”に挑む建築チームの未来

最後に、建築チームの”現在地”と”これから”を林さんに聞いた。

「私が入社後の2年間で、建築チームは10人ものメンバーが増えました。初期はデベロッパーや設計事務所出身者が多かったのですが、最近は環境設計やスタイリング、ビジュアライゼーションなど多様な専門性を持つメンバーも加わり、さまざまな専門領域を持つプロフェッショナルたちが集まっています。

チーム全員がオールラウンダーを目指すというよりも、オールラウンドに対応できるチームでチャレンジできる環境があります。自分の強みを持ち寄り、それによりチームがより強くなっていく。建築には多様な視点が必要なので、いろいろな得意分野を持つ人たちと一緒に働きたいと思います。

自然を相手にする建築には、決まった正解がありません。だからこそ、自分の専門性を深く掘り下げながら、チームとして新しい答えを探しにいく。そのプロセスこそが、きっとSANUでしかできない経験になるはずです」

多様な仲間とともに、答えのない自然に挑む。SANUの建築チームは、これからも新しい景色を描き続けるだろう。

Interview photo: Tomohiro Mazawa