「働きやすい環境で思い切り挑戦できる場所は、本当に存在するのか」

そう思う方もいるかもしれません。決済・セキュリティの領域で成長を続けるアクルには、リモートやフレックスといった柔軟な働き方を支える制度と、挑戦する人が正当に評価される仕組みが共存しています。

今回はCOOの渡辺と人事マネージャーの丹野が、働きやすさと挑戦を両立させる独自の人事制度の考え方、今後のビジョンについて語りました。

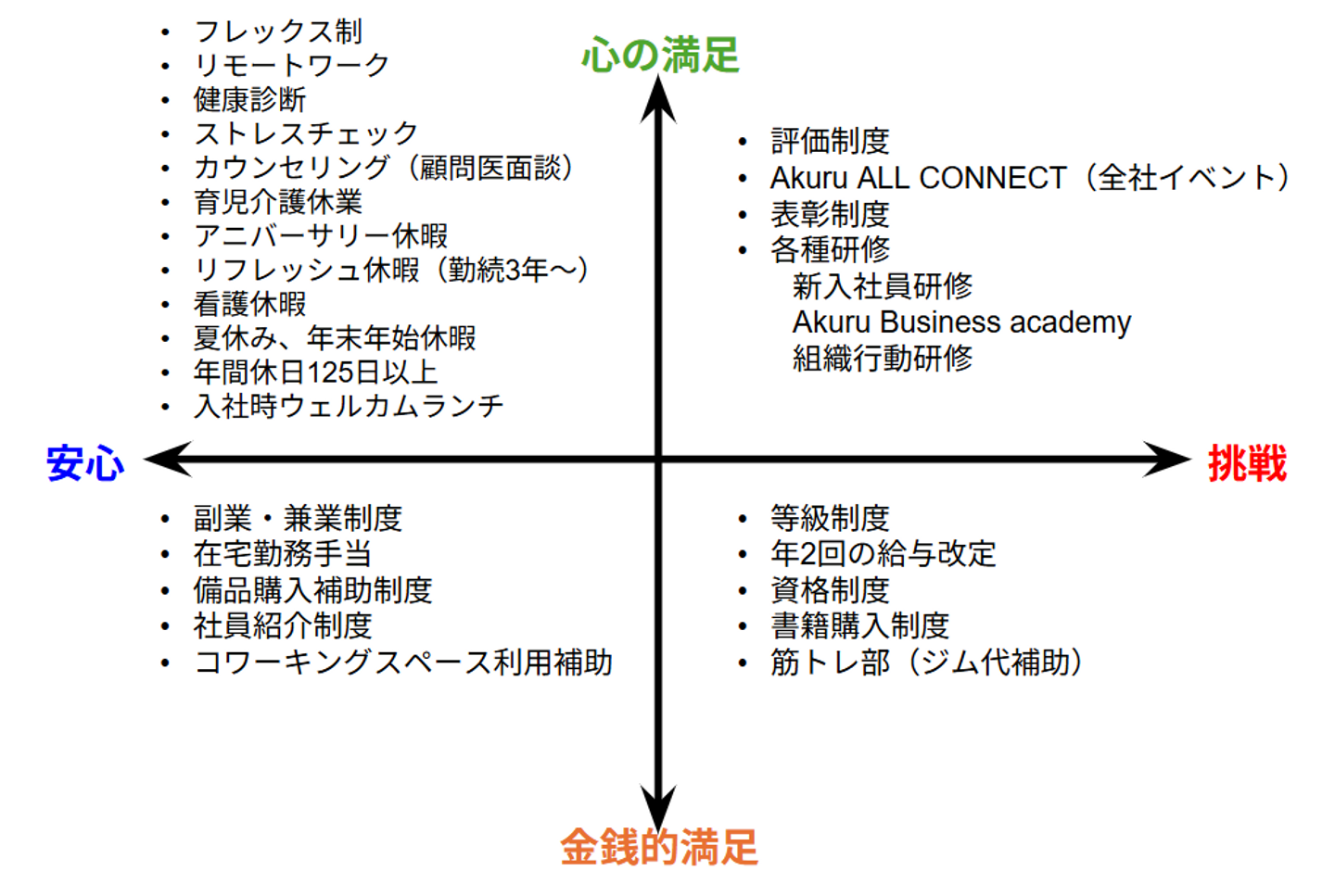

【アクルの人事制度の全体像】

アクルが考える働きやすい環境とは?

リモート・フレックス・服装自由で多様な働き方を

丹野:今日はアクルの「働きやすさと挑戦環境」について伺っていきます。まず、渡辺さんが考える「働きやすさ」って何でしょうか?

渡辺:働きやすいという感覚は人それぞれなので、働きにくい状態を考え「働きにくさを取り除くこと」で「働きやすさ」を実現しています。過去、勤怠や経費などの事務作業や会議体、決裁フローや役職者の役割が不明確で、都度人に聞くなどの基本的な部分の情報収集がしんどかった経験があって、アクルでは社員にそんな思いをさせたくないということから、マニュアルや仕組みを整えて、誰でも迷わず進めるようにしています。

丹野:確かに。私も2年前にアクルに入りましたが、マニュアルなんかも整備されていて、「どこを確認すればいいのか」「誰に何を聞けばいいか」が明確で、コミュニケーションが密なのも安心感があると感じています。

渡辺:さらにリモートワークやフレックス、副業、服装自由など、ライフスタイルに合わせた働き方を選べる環境も整えています。リモートワークはコロナをきっかけに始まりましたが、オンラインでの商談が問題なくできていることや、地方にも社員がいることを理由に今も続けています。

挑戦を後押しする成長の仕組み

渡辺:働きやすさをベースにした上で、成長や挑戦も大事にしています。日々の仕事がきちんと評価に直結する評価制度や報酬制度があるので、「今の仕事の結果が何につながるのか」が明確で何をすべきか迷わずに済むし、ビジネスアカデミー(研修制度)や資格制度、社内表彰もあるので、自分の頑張った結果を正当に認めてもらえる環境になっています。

こういった環境や制度が整っていると、余計な不安や疑問を抱えず、やるべきことや自身の成長に集中できます。心理的負担が減るのはすごく大事だと思います。

丹野:私もアクルに入って2年になりますが、すごく「働きやすさ」を感じています。また、評価制度や資格制度があることで、良い意味で自分を追い込む環境だなと感じています(笑)。自分らしく働きたい人にとっても、挑戦したい人にとっても、すごくいい場所だと思います。

挑戦を支える制度が、成長を加速させる

納得感のある評価の仕組みをつくるために

丹野:挑戦や成長の話になると、やはり評価や報酬制度が大事だと思いますが、今の評価制度を導入した背景を教えていただけますか?

渡辺:以前は役員の裁量で決める評価でした。でも、それだとクローズドで、「なぜ自分の評価はこれでこの給与なのか」と疑問が出る。だから定量評価に基づいた透明な仕組みをつくり導入しました。可能な限りオープンにし、上司と本人の評価がズレない根拠のある評価をするために1年半ほど前から今の評価制度を導入しています。

丹野:そのおかげで、自分が何をやるべきかがすごくクリアになりましたね。

渡辺:週単位で目標に対する不足を確認して、次の1週間で何をするかを自分で考えて行動するという運用にしているので、進捗も分かりやすい。従前の評価制度では目標設定シートを作るだけで、目標ってなんだっけと期末になって取り掛かり、なんとなく評価される形でしたが、今は「目標に対してどう不足をいつまでに埋めるか」まで常日頃考えるのが当たり前になっています。

ビジネススキルを伸ばす多彩な制度

丹野:最近は社内研修や資格支援も増えましたね。

渡辺:アクルではロジカルシンキングやクリティカルシンキングといった論理的思考を持つことを大事にしていて、全員が一定レベルのスキルを持っていた方が仕事が進めやすいと考えています。そのため研修(新卒、中途)のカリキュラムの中で論理的思考を取り入れてビジネスパーソンとしての基礎スキルを引き上げています。この1、2年は社内向けの研修に多くの時間を割いてきました。

また、資格取得も推奨していて、ビジネス系、IT系の資格のほか、TOEICなどもあり、資格により毎月手当が出る仕組みです。

丹野:資格を取って最大で3万8千円の月手当がつくのは大きいですよね。

渡辺:資格や学びは直接的に今の仕事とは関係なさそうでも、後々仕事や仕事以外のことにも活きることが多いですから、成長の機会をどんどん活かしてほしいですね。

働きやすさと挑戦の両立とは?

「現状維持ではいられない」仕組み

丹野:「働きやすさと挑戦」、このバランスをどう考えていますか?「ゆるさと厳しさ」とも捉えられますが、両立は簡単ではないですよね。

渡辺:働きやすさって、働く上での最低限の土台だと考え、リモートワークやフレックス制度などの環境が整っていて初めて、挑戦が成り立つ。でも人間って放っておくと現状維持に落ち着きがちです。だからアクルでは「現状維持は退化」という考え方を制度に組み込んでいます。

ちょうどベルトコンベアが後ろに動いていて、立ち止まると後退する。前に進むためには歩き続ける必要がある。そんな感覚に近いです。評価も報酬も、挑戦することがベースとなった仕組みとなっています。

ただ「挑戦しなきゃダメ」と押し付けるだけではなく、挑戦が自然となるように、また挑戦したいけれど一歩が出せないといった人が埋もれないことも大事にしています。

挑戦の芽を潰さない文化

丹野: 挑戦を推奨する環境って、ベンチャーらしいですよね。

渡辺: 大きな会社だと、企画を立ち上げるのにリサーチして根拠を固めて…と時間がかかります。その間にやる気がなくなったり、市場が変わったりすることも多いです。

うちでは「やってみる」を優先するようにしています。もちろんリソースやタイミングは考えますが、思いついたタイミングが一番熱量が高いですから。

丹野: 「まずはやってみる」という環境だと、挑戦のハードルが下がりますよね。

渡辺: ええ。「どうせ何言っても無駄」と会社がそういった環境にならないことはすごく大切です。挑戦を後押しする制度や文化があるからこそ、働きやすさと成長が両立するんじゃないでしょうか。

進化する人事制度のこれから

働きやすさを支える制度は「派手さより実直さ」

丹野: 今後の人事制度についても考えたいと思いますが、渡辺さんはどのようにお考えですか?

渡辺: メディアが注目するような人事制度を目指す気はないんです。実際に社員が「働きやすい」と思える制度を、地道にブラッシュアップする方がアクルとしては合っている気がします。

丹野: 確かに、人事の一人よがりな制度になっては意味がないですしね。

渡辺: そうなんですよね。現場の「ここがちょっと不便」「こうなったらいいな」という声を拾って、一つずつ改善していくのが一番いいかなと思っています。

挑戦を後押しする仕組みもアップデート

丹野: 表彰制度などは現場発ではなかったですが、結果的に刺激になりましたよね。

渡辺: ええ。必ずしも全て現場の要望だけで決めるものでもないですが、やってみてプラスになるならどんどん取り入れたいです。

丹野:また、主体的に学んでいける仕組みも大事ですよね。研修が「やらされ感」にならないようにしたいです。

渡辺: 「論理的思考」みたいに日々の業務で使えるスキルを最初に体感してもらうと、他の学びにも前向きになれると思います。ビジネスが面白いと感じられたら、自分から成長していけるのではないでしょうか。

一方で、スキルの習得だけでなく、マインドの成長も大事だと考えています。例えばチームで働く中で、どう人を動かし、やり取りを円滑にするか。論理的スキルだけではダメで、人間力といいましょうか、こういったことも大きな成長だと思います。

また、「成長」って一言で言っても人それぞれだと思います。成長の捉え方を一人ひとりが考える機会をつくりたいですね。

丹野:そうですね。私も、社員が自分の成長について深く考え主体的に挑戦できる環境を考えていきたいと思います。

本日は、お話しいただきありがとうございました。

まとめ

アクルでは「働きやすさ」と「挑戦できる環境」を両立させることを大切にしています。

現場の声を拾い、社員一人ひとりの挑戦と成長を後押しする仕組みを地道に整えてきました。

多様な働き方を選べる安心感があるからこそ、挑戦に一歩踏み出せる。挑戦を評価し、成長を支える制度や文化があるからこそ、自分らしく働ける。

そんなアクルの環境で、一緒に次の挑戦を始めませんか?

/assets/images/2011300/original/7e1626ec-446f-4ebb-9839-bdccff07d90e?1516606692)

/assets/images/2011300/original/7e1626ec-446f-4ebb-9839-bdccff07d90e?1516606692)

/assets/images/2011300/original/7e1626ec-446f-4ebb-9839-bdccff07d90e?1516606692)