- テックリード/AI活用

- PM/ハイブリット勤務

- アカウントセールス/週4在宅

- Other occupations (28)

- Development

- Business

- Other

こんにちは。UXデザイナーの永田です。

みなさんは「DesignOps《デザインオプス」という言葉をご存知でしょうか?

近年、デザイン組織の成長とともに注目を集めているこのキーワード。実は特別な概念ではなく、多くのデザインチームが日々感じている”あるある”な課題を解決するためのアプローチのひとつです。

DesignOpsの捉え方や運用方法は組織ごとに異なりますが、今回はスパイスファクトリーのデザインチーム「Interface & Experience Design Division(以下、IXD)」におけるDesignOpsの取り組みについて詳しくご紹介していきます。

私たちのDesignOpsの定義

IXDでは、DesignOpsを「デザイナーの価値を最大化するための仕組み」と定義しています。

チーム運営を加速させるための様々な取り組みを行なっており、最大の特徴は全ての取り組みがメンバー主導で行われている点です。

メンバー主導でナレッジマネジメント、コミュニティマネジメント、研究開発など、さまざまな課題を行っており、それぞれが個性を磨き、より自由に活躍できる土壌を”自分たちの手で”育てていくことが本取り組みの目的です。

具体的な運用方法については、後ほど詳しくご紹介します。

なぜDesignOpsを始めたのか?──チームの成長に伴う課題

IXDが立ち上がって数年が経ち、メンバーの増加とともに次のような課題が顕在化しました。

- 個々のスキルや知見が属人化しやすい

- ナレッジが蓄積・共有されにくい

- プロジェクトごとに似た課題を繰り返し解決している

- 案件以外の取り組みによる実績が見えにくい

- 成長指針が不明瞭で、育成の方向性が見えづらい

このような課題を乗り越えるためには、単に人数を増やすのではなく、メンバーが自律的に成長し、お互いの強みを活かせる仕組みが必要でした。

そこで、事業部長の「一人ひとりの得意分野や個性を活かし、チーム全体でより高い価値を生み出せる組織にしたい」という想いを起点に立ち上がったのがDesignOpsです。

この背景については、ラジオ「スパイストーク」でも事業部長が想いを語っています。このストーリーでは語りきれなかった裏話や副次的なこんな効果もあった!など内容盛りだくさんですので、ぜひお聴きください!

DesignOpsの具体的な進め方──アジャイルを応用したチーム運営

私たちのDesignOpsは、アジャイル開発の思想を組織運営に取り入れた独自のアプローチです。

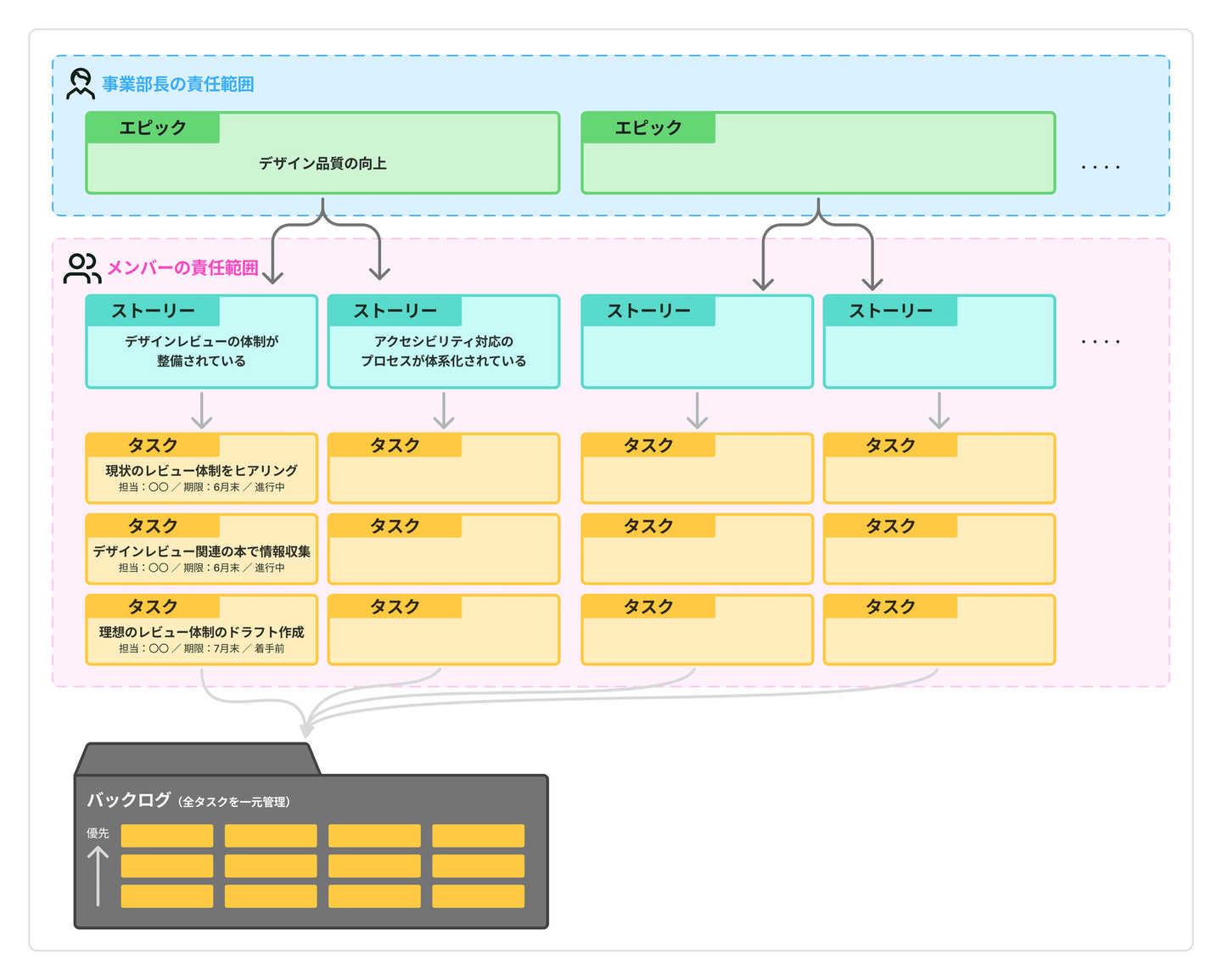

1. エピック→ストーリー→タスクの構造化

事業部長が、チームとして取り組むべき大きな年次テーマを「エピック」として定義し、それをメンバーが「ストーリー」(具体的な課題)に分解、さらに「タスク」に落とし込んでいます。

すべてのタスクはバックログで一元管理されています。

例:

- デザイン品質の向上

- 自浄的に成長する組織の実現

- 未来の資産となる研究開発

エピックからタスク化していくイメージ図

2. 9つのUnitによる専門性の追求

DesignOpsの活動領域は9つの領域「Unit」に分類されており、全メンバーはいずれかのUnitに所属します。

Unitは本人の希望と特性をもって割り振られ、半年に一回ローテーションの機会があります。

エピックによってはUnitを跨いで共同で行う取り組みや、担当Unitが旗振り役として有志メンバーを募りながら進行していく取り組みなどもあります。

9つのUnit一覧:

- スキル Unit

- アセット Unit

- プロセス Unit

- R&D Unit

- ツール Unit

- ブランド Unit

- コミュニティ Unit

- リクルートメント Unit

- ビジネスディベロップメント Unit

例えばスキルUnitが育成指針となるスキルマップを整備し、ツールUnitがデザイン系のAIツールの検証を実施するなど、Unitごとに様々な取り組みが並行して行われています。

本記事の執筆は、スパイスファクトリーのデザインチームをより多くの方に知っていただく取り組みの一貫としてリクルートメントUnitが担当しており、ブランドUnitが担当するラジオ「スパイストーク」と連動する形で企画しています。

3. 自律駆動型の運営スタイル

DesignOps運営スタイルの特長は「上意下達」ではなく、メンバーの主体性を最大限に尊重するスタイルです。

エピックの優先度は事業部長が決めますが、具体的な取り組み方や進め方は各Unitに委ねられています。

「個人の強みや関心を起点に、チーム全体の課題解決に貢献する」この仕組みが、メンバーのモチベーションや自走力を引き出しています。

またシックスハット法(※)のようにメンバーそれぞれがUnitの担当者としての立ち振る舞いを取り入れることで、多角的かつ建設的な議論が活発になりました。

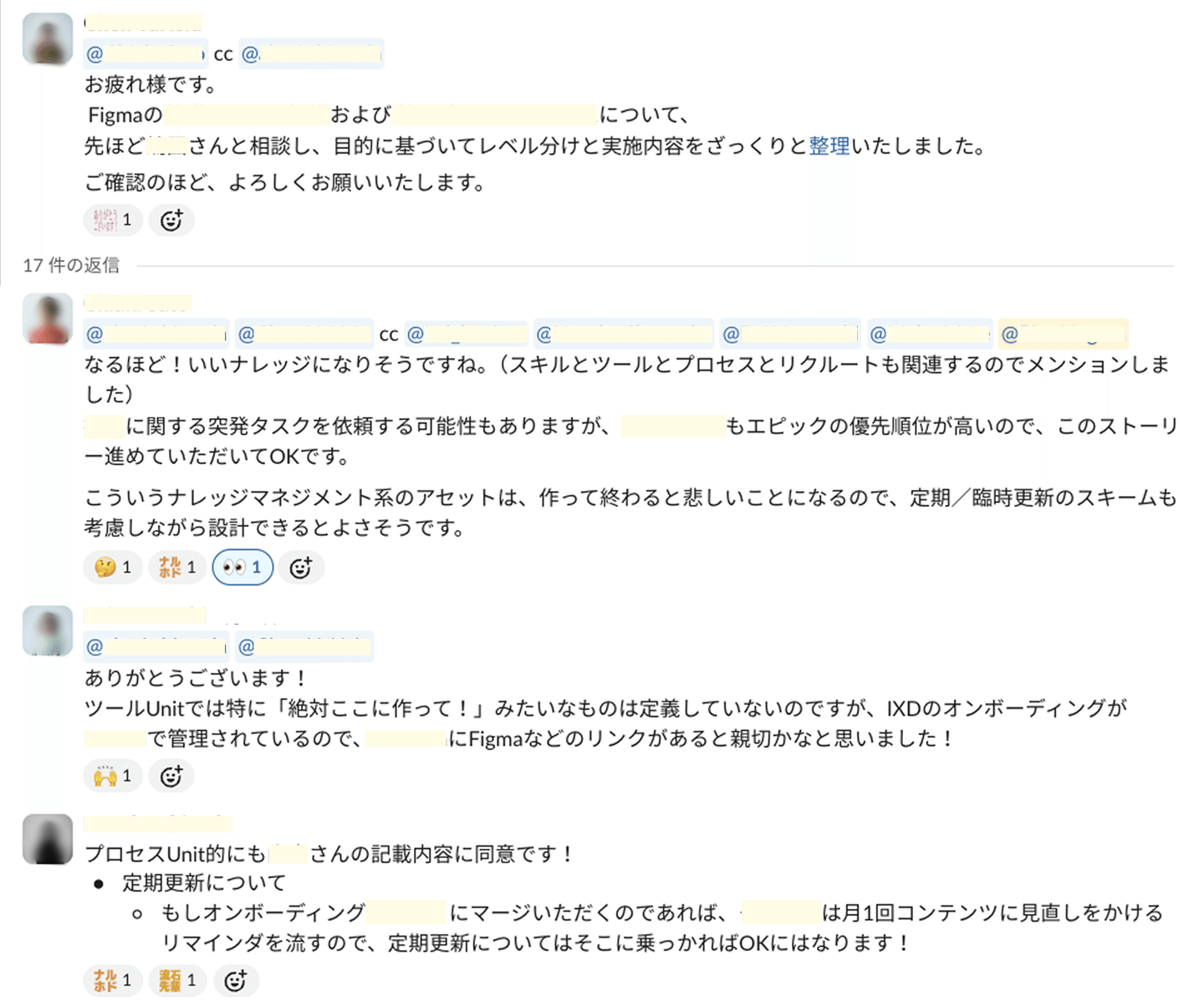

Slack上では各Unit専用チャンネルが活用されており、メンバーからの発信やUnit外のメンバーからの情報共有など、頻繁にコミュニケーションがとられています。

※シックスハット法:水平思考の手法の一つで、異なる6つの視点(帽子)を順番に用いて、強制的に決められた視点からアイデアを検討・議論する思考法。

Slackのやり取りの様子

4. スクラムライクな運営サイクルの実践

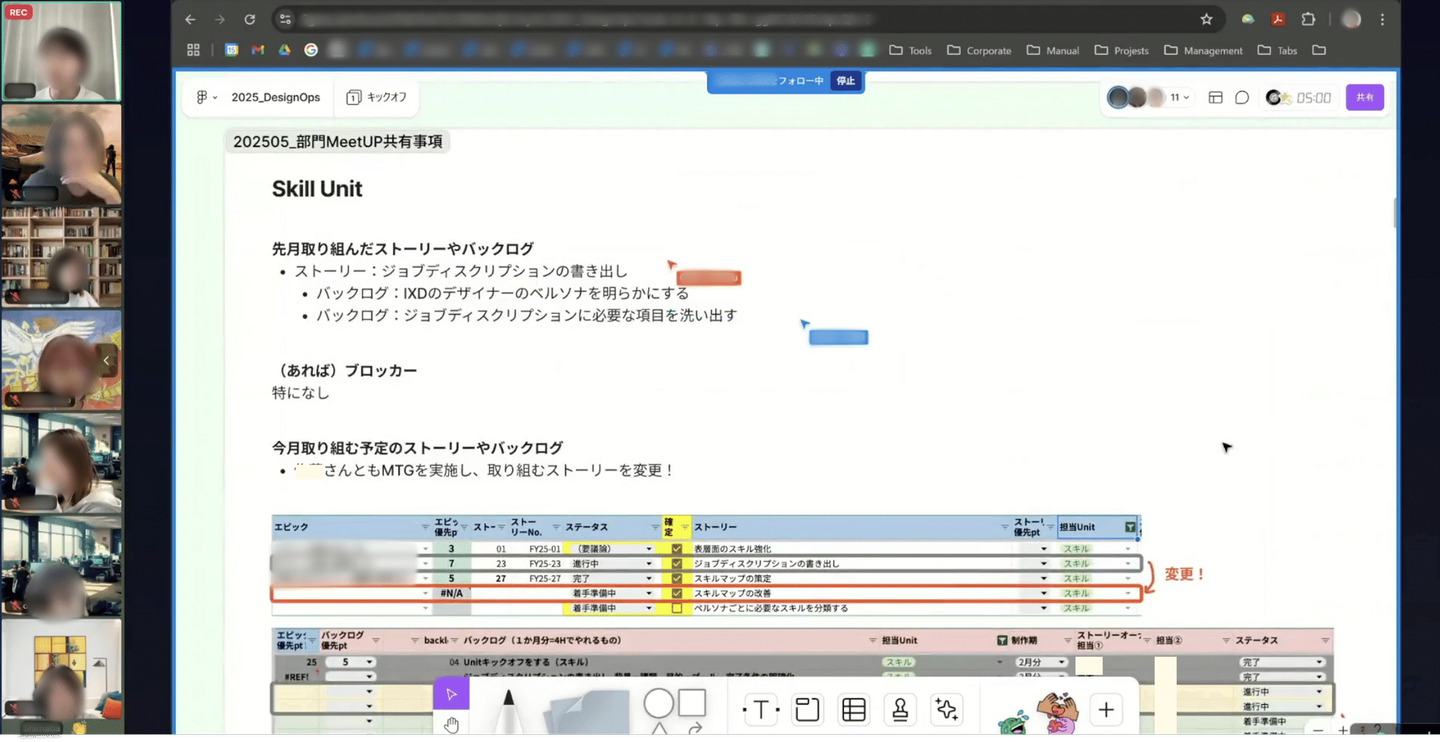

DesignOpsの運営方法はアジャイル開発の考え方を取り入れ、スクラムの手法を参考にした月次サイクルでバックログ管理を行っています。

運営サイクル(1ヶ月単位):

- 月次部門ミーティングで各Unitの進捗・成果を共有

- バックログの更新・優先順位の調整と新しいエピック・ストーリーの追加

- 各Unit内でのスプリント計画と実行

- 振り返りと改善の反映

変化の激しいデザイントレンドや組織の方針の変化にも、柔軟かつスピーディに対応できる仕組みです。

月次全体ミーティングの様子

今後の展開──変化を楽しみながら進化するDesignOps

DesignOpsはまだ成長過程にあり、試行錯誤を重ねながら運用の改善に取り組んでいます。

今後も「メンバーの成長」と「組織の進化」を両立させながら、その変化も楽しんでいきたいと思っています。

このストーリーでも、各Unitの具体的な取り組みについても発信していく予定です。

また、Spotifyで毎週火曜日朝10時に配信している「スパイストーク」では、毎月第4週にデザイントークも放送予定!ぜひチェックしてみてください。

「こんなチームで働きたい」と思ったあなたへ

もしこの記事を読んで少しでも興味を持ってくださった方がいれば、ぜひスパイスファクトリーの採用情報をご覧ください。

デザインの力で、「1ピクセルずつ、 世界をより良いものにする。」ことに、一緒に挑戦できる仲間をお待ちしています!

/assets/images/21766525/original/e55ab7eb-d881-4cc6-a405-0883765ec9cd?1754447157)

/assets/images/1750714/original/65eb3cd5-3f16-4a07-b019-3e45b90a27d8?1602146549)

/assets/images/1750714/original/65eb3cd5-3f16-4a07-b019-3e45b90a27d8?1602146549)