カレーを制する者は1年目を制する | ディップ社員のB面

はじめにみなさんこんにちは。2024年にデータサイエンティストとして新卒入社しました、久保知生と申します。いきなりですが、みなさん、カレーは好きですね?カレーが嫌いという人を、私は聞いたことがあ...

https://www.wantedly.com/companies/dip/post_articles/977435

はじめに

データサイエンティストは何をしているのか

大学院の学びは仕事でどう役立つのか

Q&A

おわりに

こんにちは。ディップ株式会社でデータサイエンティストとして働いている久保知生です。今回は、2025年6月21日(土)に母校であるOSIPP主催のイベント「OSIPPでデータ分析を学び卒業した先輩とのオンライン交流会」の登壇レポートになります。

本交流会は、学生の進路選択の一助とするべく、大阪大学国際公共政策研究科(以下、OSIPP)の修了生が学生に向けて大学院の生活や修了後の進路・実務経験などを伝える目的で例年開催されています。

今回、私は2つのメッセージを参加者に伝えました。1つは、進路選択にあたりデータサイエンティストという職業もぜひ考えていただきたいということです。これは私の主観ですが、大学院レベルの経済学を学んだ学生は就職先としてコンサルやシンクタンクを選ぶことが多く、データサイエンティストという職に就く人は多くないように思います。しかしながらデータサイエンスも、学んだ理論や身に着けた知識を大いに発揮できる職業だという思いから、これを第一のメッセージとしました。

もう1つは、大学院はデータ分析を仕事にするための基盤となるスキルを身に着けられる環境だということです。実際、大学院で理論や実装方法を学ぶことで、実務の現場でそれらの知識を応用することができます。また、実務で新たな分野の勉強が必要になった時、その学習コストが下がります。

これらのメッセージを伝えるため、普段データサイエンティストはどんな仕事をしているのか、そして学生時代の学びがどう役立つのかを話しました。以下、その要約を記します。

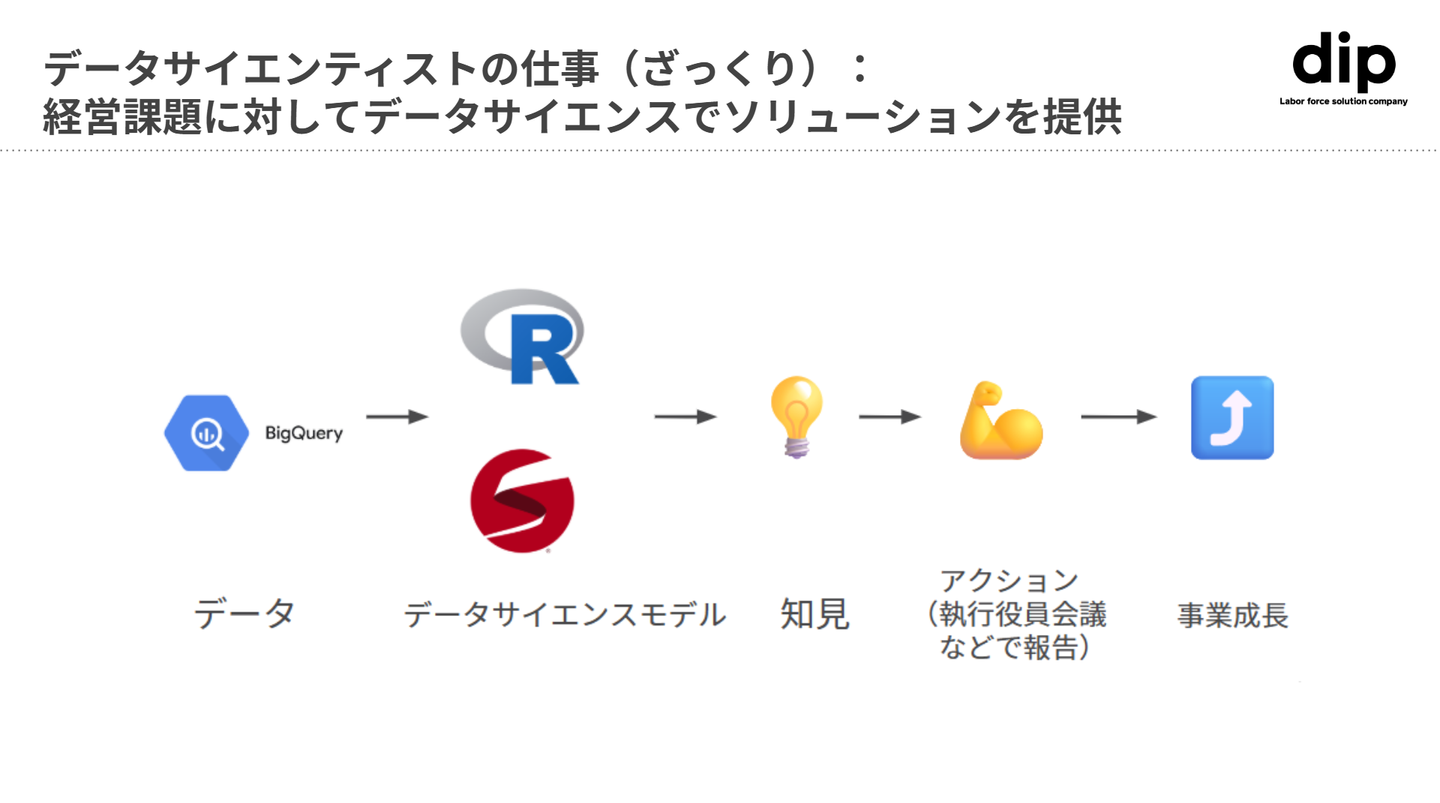

ディップのデータサイエンスチームの主なミッションは、経営課題をデータサイエンスの力で解決することです。営業活動や広告投資といった経営リソースが売上に与える影響を可視化・予測し、最適化することを目指しています。

そのため、まずは要件にあわせた統計モデルを構築します。事業会社ではベイズ統計学を使うことが多いため、実装にはRやStanといった言語を用いています。続いて、分析によって得られた知見や示唆をまとめめ、スライドに落とし込みます。基本的に分析は一人で行いますが、分析結果からどのようなことが言えるかについては、チームメンバーでよく話し合います。そして、意思決定の会議で伝わるよう簡潔な表現にします。この一連のプロセスによって、売上が向上するような意思決定の根拠を提供することが、我々の仕事です。

弊データサイエンスチームについては、既にいくつかの記事や紹介が出ているので、詳しくはそちらをご覧ください。

続いて、大学院の学びがこれらの仕事にどう結びついているかを話しました。まず、理論の実務への応用です。例えば、ミクロ経済学で学ぶ効用関数や効用最大化の理論を実務に応用しています。広告費が売上に与える影響を見る分析手法として広く知られているものに、マーケティングミックスモデリング(MMM)があります。一般に、MMMでは広告費が売上に与える影響を可視化したうえで広告費の最適化を図ります。このとき、売上をコブ=ダグラス型の関数のように見立ててモデリングし、広告予算の制約を付けることでミクロ経済学の問題に帰着させることができます。

次に、学習コストの低下があります。例えば、マクロ経済学の経済成長の分野では動学的最適化の手法が使われています。同じ手法はレコメンドシステムやダイナミックプライシングといった分野でも活用されています。仮にこれらの技術を社内で検討することになったとき、一度大学院で触れているかどうかは学習するときの取っつきやすさに大きな影響を与えると思います。

このように、大学院での学びは実務に役立ちますし、何より新たなことを学ぶ際の学習コストを下げてくれます。

当日は参加された学生の方からいくつか質問をいただきましたので、いくつかご紹介します。例えば、データサイエンティストというと理系人材とバッティングする印象があるが、(就活では)どのように差別化して自分をアピールするのか、というものです。

私の考えですが、主に理系の学生が学んでいるような自然科学的なデータサイエンス(機械学習や画像認識)は、どちかかというと現場の技術革新のためにあると考えています。一方で社会科学的なデータサイエンス(計量経済学や因果推論)は、施策の効果を検証するような経営課題に直結する問題を扱う傾向にあるので、役割は違う(差別化できる)印象を持っています。

他には、そもそも新卒でデータサイエンティストを募集している企業は少なそうだが、どのようにして募集を見つけるのかというものです。たしかに、データサイエンティストは中途採用が多く、新卒で募集している企業は少ないように思われます。これは私自身の経験ですが、「因果推論 採用」で検索したところ弊社の募集にヒットしたという逸話があります(笑)。ですから、自分が使いたいと思っている技術や学んでいる分野などで検索したほうが、検索画面で引っかかりやすい可能性もあります。

既述のように、学生時代の学びはデータ分析の実務において大いに役立ちます。だからこそ、大学院で経済学や機械学習、数理統計を学んでいる方にはぜひデータサイエンティストという職業も選択肢の一つに加えていただきたいなと思います。

最後に、私たちと一緒に働きたい方はぜひ下記のリンクもご確認ください。