前回のノウハウ公開ではたくさんの反響をいただきありがとうございました。

今回は、「逆張り戦略その2:仕入戦略」について公開していきたいと思います。

いきなり言っておきます、

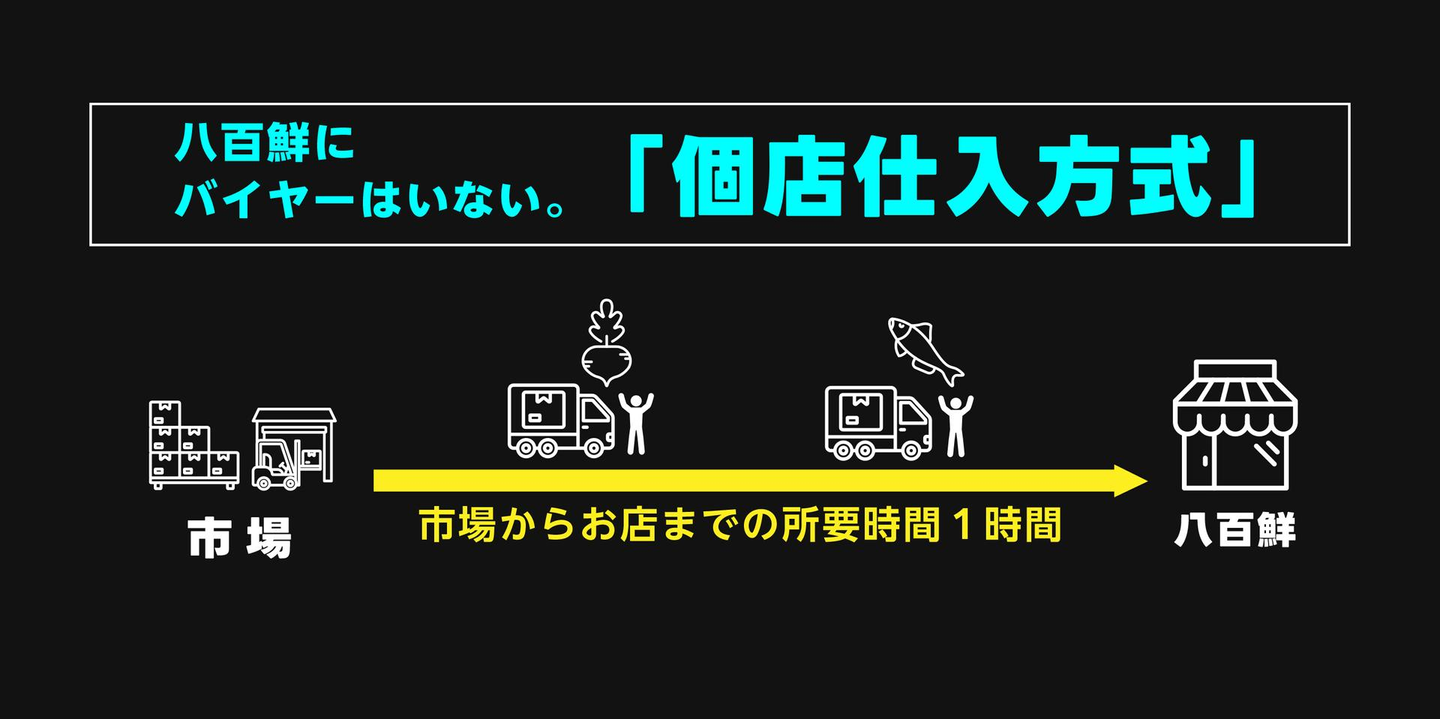

仕入戦略における当社のノウハウは「個店仕入方式」です。

店ごとに仕入を行います。本部一括仕入れを行いません。

- 何を仕入れるか?

- いくらで売るか?

- どこに並べるか?

- どこまで値引きするか?

はすべて店舗で完結していきます。

僕たちの商売において仕入は最も大事な業務です。

なぜなら、仕入れによって決まってしまう特に重要な項目が2つ…

① 何を売るか

② いくらで売るか

この2つが店舗ビジネスにおいていかに重要かは想像できると思います。

逆に言うと、売上や利益に直結するこの『超重要任務』…誰にでも任せられるものではないという経営者の気持ちわかってもらえるのではないかと思います。

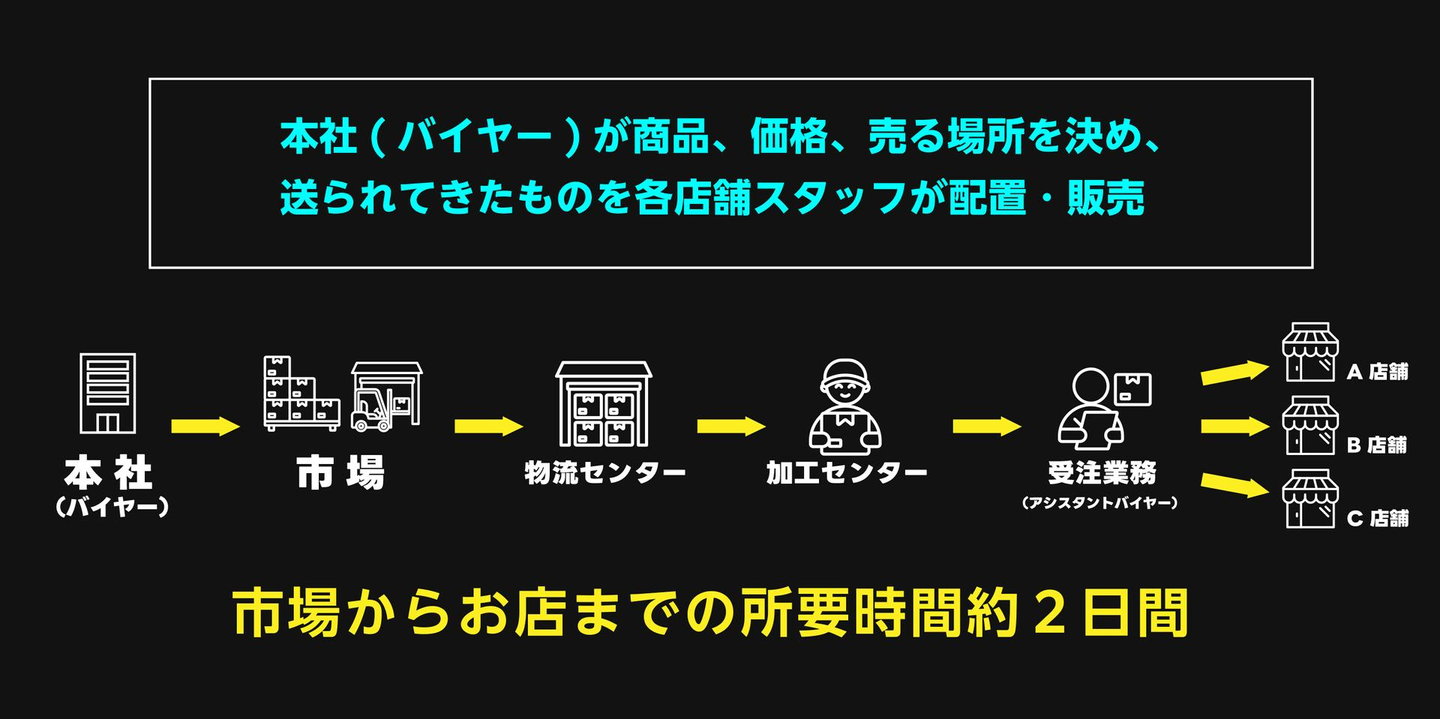

だからチェーンストア各社は、バイヤー制で仕入の権限を一定の人間にしか任せないようになっています。

当社にはこの「バイヤー」という職種は存在しません。

これには理由があって、一般的にバイヤーの仕事は、『本部一括仕入れ』というイメージが強いからです。

バイヤーは各店舗に商品を割り振り、「これを売っていきましょう」「いくらで売りましょう」「このように並べてください」という指示を出していきます。

この方式によって、全店舗の統制を図り、一定の売上&利益の確保が可能となります。

つまり…安定するんです。「安定」は経営には武器です(喉から手が出るほど欲しいのが安定w)。

だがしかし!(笑)、

当社ではこの「安定」をあえて捨て、仕入の権限を店舗にすべて持たせるという「個店仕入方式」を取り入れているわけです。

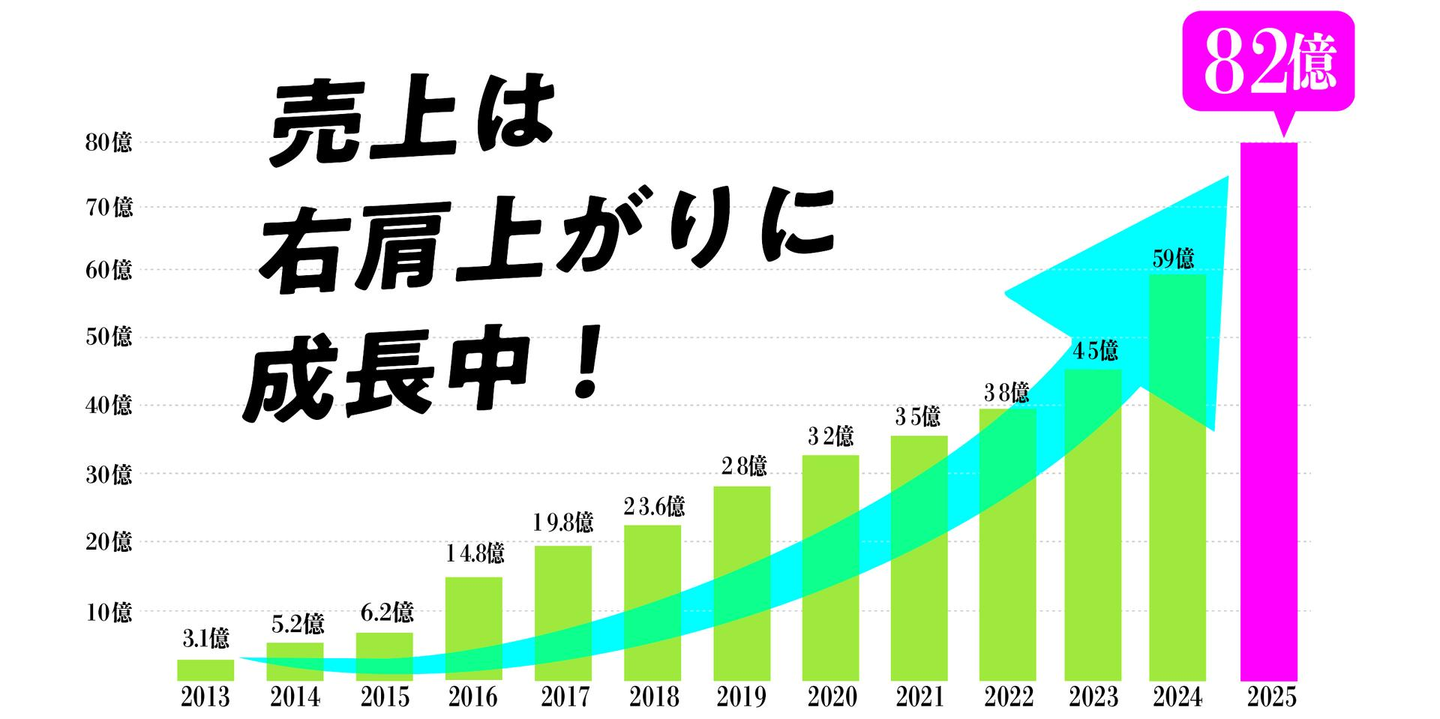

この仕入方式を取り入れているチェーンストアは非常に稀ではありますが、この方式を取り入れている日本のスーパーが「高利益体質」であることに僕は着目し、当社では創業当時からこの方式を一貫してきました。

もはや、チェーンストアではなく、個人商店の集合体のような組織構造だといえるので、我々は「超属人的仕入主義」とも呼んでいます。

この「個店仕入方式」はお客様に「ワクワク感」を創出します。

消費者への「買いたくなる」衝動を与えます。

なぜなら、

- 仕入れる人によって商品が変わる

- 毎日違うものが店頭に並ぶ

- 地域に合った商品ラインナップを実現する

- 注文すれば翌日には仕入れてくれる

- 見たことないような商品が並ぶ

からなんです。

店ごとに商品を仕入れるので機動力が別次元で高いのが特徴です。

その機動力が、小回りの利く仕入れを実現しているし、店員が仕入れに直接行くので、その地域に合わせたラインナップを実現していきます。

当社では「バイヤー」という職種はありません、その代わり、「仕入担当者」という言葉を使っています。

各店舗の各部門(魚、肉、野菜、果物、日配食品、寿司)に一人ずつ「仕入担当者」を配置し、それぞれがプロの仕入を自店舗に合わせて行います。

(現在10店舗で54人の仕入担当者が存在しています)

人によって、店によって特色がそれぞれ出ていきますし、売上&利益も人によって変わっていきます。

バイヤーのように統一性を持たせることは求めません。横展開や再現性も求めません。

「仕入担当者」に求めるものは「個性」です。

あえて言わせていただけるなら、「違っていい」ということ。

統一性を持たせたくなるのが、組織経営ですが、私は敢えて、同調や統一性みたいな概念を排除しています。

仕入担当者は毎日「市場」へ行ったり、問屋さん・メーカーさんと商談したりして、その日に売るものをその日にそれぞれが決めていきます。

何を売るか?いくらで売るか?

はその場の判断(即断即決)ですべて、決めてもらっています。

もちろん失敗することもありますが、気にしません(笑)

明日取り返せばいいんです。

明日取り返せなくてもいいんです。

明後日取り返せばいいんです(笑)

そんな気持ちで、仕入れを任せています。もちろん、ハイリスクであることは承知ですが、働く側の気持ちになってみてください。

この仕入という超重要任務を「任せてもらえた」という喜びや、自分の意思決定で売上と利益を動かしているという実感は、『やりがい』だと思いませんか?

バイヤー制ではたどり着くことのできない「裁量権」がここにはあります。

(「億を動かす型破りな八百屋」をテーマに採用サイトを作りました(笑))

裁量権の大きさは仕事への意味を深くしてくれます。

「商売のおもしろさ」を教えてくれます。

「八百屋を、日本一かっこよく。」というビジョンに沿った仕入戦略だと思いませんか?

商売の面白さを体現し、お客様に「ワクワク感」を与え、プロの仕入人を輩出し、最強の商売軍団を構築する。これこそが、我々のビジョンなんです。

この方式によるデメリットもたくさんあります。

- 売上利益が安定しない

- 商品供給が安定しない

- スケールできない

- 仕入が属人化する

- 店舗オペレーションが組めない

様々な課題を内包している戦略であることは承知していますが、それでも!それでもですよ!それを凌駕してしまうほどのメリットがそこにはあるんです。

「優れるな。異なれ。」

これは、「逆張り戦略」の要なんです。優れたスーパーはたくさんあります。

だからこそ、このオーバーストアの時代に勝ち進んでいくためには、「異なる」ことが大事なんです。我々は異ならなければならないのです。

「よくそんなやり方で、多店舗展開してますね」と言われることが多いです。

確かに、稀であり、デメリットが多く、一般的ではない仕入戦略ではありますが、「個性」、「尖る」、「異なる」、「違い」、「差別化」という当社にとって大事なキーワードを並べていくと、より「逆張り戦略:仕入戦略」の必要性が浮き彫りになるのではないでしょうか。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

社長のアツ苦しいオモイは伝わったでしょうか?

次回は、ノウハウ公開…第3弾!「逆張り戦略その3:人材戦略」について書いてみたいと思います。

/assets/images/4495416/original/f3fb4859-8e81-4f09-879a-36d988f8ae66?1579492582)

/assets/images/4495416/original/f3fb4859-8e81-4f09-879a-36d988f8ae66?1579492582)

/assets/images/4495416/original/f3fb4859-8e81-4f09-879a-36d988f8ae66?1579492582)