- ITプロジェクト品質管理

- バックエンドエンジニア

- ユーザーサポート

- Other occupations (17)

- Development

- Business

- Other

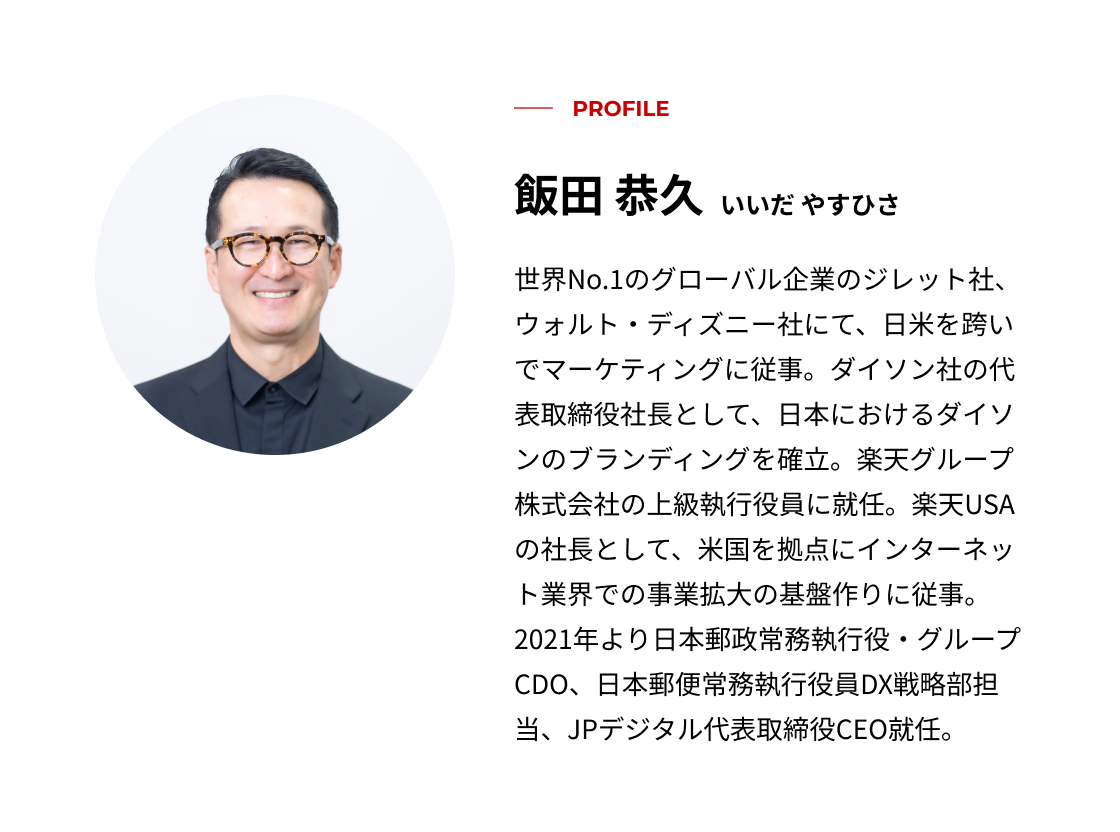

JPデジタルを設立したCEOの飯田さんに、会社設立の経緯と今後の展望についてお聞きしました。

グローバルど真ん中人材の自分に、なぜか日本のインフラを担う大企業へのオファーが

――さっそくですが、飯田さんが日本郵政グループのDXに携わることになった経緯を教えてください。

飯田 2021年当時、日本郵政グループにおけるDX推進は喫緊の課題でした。「DX」が大きな盛り上がりを見せていて一種のブームになっているなかで、郵便局はデジタル技術の活用において大きく遅れをとっており業務の大部分がアナログでした。

しかし、日本郵政グループにはDXを先導できる人材がいませんでした。それであれば外部から専門人材を連れてくるしかない、ということで資本業務提携を結んだ楽天から人を出してほしいと要請があり、楽天の三木谷さんから指名いただいたわけです。

――指名を受けたときはどんな心境でしたか?

飯田 あまりに意外な内容に、「なぜわたしが?」と驚きました。

わたしはこれまで17年間アメリカに住んでいて、成人してからは英語を使って生活することのほうが長かったです。楽天に在籍していた15年のうち11年間はアメリカで過ごしていましたし、公用語が英語だったこともありずっと英語で仕事をしていました。そういった、いわゆるグローバルど真ん中人材であるわたしに郵便局のDXの先導役の話がくるとは思いもしませんでした。

楽天のメンバーもびっくりしたと思います。社内ではいつも英語を話している姿しか見せていないために「飯田さんって、日本語話せたの?」と勘違いされていましたから。なぜ日本のインフラを担う大企業のDXに?と疑問に思われていたでしょうし、わたし自身も不思議に感じていました。

まったくの新しいチャレンジ。だからこそ面白い

――確かに、ふつうなら飯田さんにはグローバル経験を活かせる仕事を、と考えそうですよね。

飯田 でも、それが逆に面白い!と感じました。思い返せば10数年前、楽天のグローバル化という使命を背負ってニューヨーク駐在第一号として赴任しました。前例も仕組みも何もないなか、「なんとかしてこい」とひとりでニューヨークに送り込まれたわけです。

今回もそれと同じで、三木谷さんから「なんとかしてこい」という期待と信頼から指名していただいたのだ、と解釈しています。

これまでグローバル企業で働いてきたわたしにとって、日本郵政グループのような日本のインフラを担う大企業は未経験でまったくの新しい環境です。そういった、これまで身を置いたことのない環境で働くことはわたしにとって大きなチャレンジであり、面白いと感じたのです。

インターネット企業と郵便局ではジャンルは大きく異なりますが、デジタルを活用してビジネスをつくる、新たな価値をつくることはこれまでもやってきていたので、本質的にやることは変わらない、やってやろう、とも思いました。

郵政グループにジョインした直後に感じたのは「この環境ではDXは無理だ」

――そうして日本郵政グループでの仕事が始まるのですね。就任当初、どのように感じましたか?

飯田 PCやネットワーク環境、それにまつわる制度にものすごく制限があり、カルチャーショックを受けました。送受信できるメールの容量が少なすぎたり、決められたサイトにしかアクセスできなかったり、PCの調達にすごく時間がかかったりと、とにかく制限が多かった。これらの制限は必ずしも悪いことではなく、止めてはいけないユニバーサルサービスを提供する会社のガバナンスとして必要なことではあります。

しかし、これらの制限はDXを推進する上で妨げとなってしまい、この環境で新しいことに取り組むのは限界がありました。いくらなんでもこのままでは無理だ、と感じました。

就任直後のわたしを信じて任せてくれた度量に意気を感じた

飯田 就任して1カ月経った頃に、当時の日本郵政社長の増田さんに「子会社を作らせてください」と伝えました。DXを推進するには、自由闊達に、迅速かつ機動的に仕事ができる環境を用意することが必要だと思ったのです。

――就任して1カ月で子会社設立の提案、すごいスピード感ですね。

飯田 増田さんはすぐに理解を示してくれて、快諾していただけました。当時のわたしはほんの1カ月前に楽天からやってきたばかりで、まだ実績も出していないにも関わらず、です。

ふつうであれば「もう少し様子を見て、環境に慣れてからにしましょう」と慎重な判断になってもおかしくありません。150年以上の歴史と40万人の従業員を抱える大企業であればなおさらです。それを二つ返事で快諾してくれたのは、それだけDX推進に対する理解とコミットメント、そして信頼があったからだと思います。

わたしを信じて任せてくれた増田さんの度量に意気を感じるとともに、プロフェッショナルとしてその期待に応えなければ、と強く思いました。

思い返せば、あのときの提案が受け入れられてなければJPデジタルは存在しておらず、今わたしもここにいなかったでしょうから、日本郵政グループのDX推進において大きな転換点でした。

目指すのはデジタル化ではなくお客さまの体験価値を高めること

――JPデジタル設立当初は「デジタル郵便局」という表現を使われていましたが、現在は「みらいの郵便局」という表現に変わっています。その経緯を教えてください。

飯田 当時、日本郵政グループが発表した中期経営計画資料「JPビジョン2025」にはデジタル郵便局構想の記載がありましたし、わたし自身にもデジタル郵便局をつくってほしいという期待がされていました。

しかし、どうしても「デジタル郵便局」にしっくりこなかったのです。長くインターネット業界に身を置いてきたわたしにとって、デジタルは水や空気と同じ、あって当たり前のものです。それなのになぜわざわざ「デジタル」とつけるのか、と疑問でした。デジタルとリアルははっきりと二つに分ける必要はなく、それぞれが溶け込んでいくものです。「リアル郵便局」「デジタル郵便局」と分けて考えていたらいつまで経ってもまじわっていきませんし、DXは進まないと感じました。

そんな思いがあって、JPデジタルを設立して3~4か月経ったころに「デジタル郵便局」という表現をやめます、と宣言しました。JPデジタルは「デジタル郵便局」をつくる会社ではなく、「みらいの郵便局」を実現する会社だと再定義したのです。リアルとデジタルとで分けるのではなく、リアルとデジタルを融合させていく、と。

わたしたちが目指すゴールは郵便局のデジタル化ではなく、お客さまの体験価値を徹底的に高めることです。そのための手段としてデジタル化を進めているにすぎません。

郵便局の強みである人のあたたかみはそのままに、リアルとデジタルを融合させる

飯田 デジタルという言葉からは冷たく無機質で機械的なイメージを持たれるかもしれませんが、わたしたちが目指すのはそうではありません。

わたしは常々言っているのですが、郵便局の強みはまちがいなく「人」です。郵便局は全国津々浦々に2万4千局あり、お客さまとのリアルな接点を持っています。インターネット業界というリアルの接点がない世界からやってきた人間からするとこんなうらやましいことはありません。

郵便局で今も日々行われているあたたかい接客やおもてなし。これは150年以上続いた郵便局の歴史のなかで培ってきたものであり、日本郵政グループ最大の強みです。そして、「人」という強みを活かしつつ、お客さまにより便利に郵便局を利用していただくための手段としてデジタルがあります。お客さまのための体験価値を向上させるには、こういったリアルとデジタルを融合させ、郵便局を進化させていかなければなりません。これがわたしたちが目指す「みらいの郵便局」です。

変革のタグボートとして、巨大な組織を先導する

――選考を受ける方のなかには、巨大組織の子会社ゆえに親会社の指示を受けて実行するだけ、というイメージがあるのかもしれません。

飯田 実際にはまったくの逆です。むしろ、戦略子会社であるわたしたちが主体的にグループ会社に働きかけていくことが求められます。

わたしはJPデジタルを「変革のタグボート」と位置づけました。日本郵政グループは40万人もの従業員を抱える巨大な組織です。その巨大な船に入り込んで変革するのではなく、未来に向けて変革への航路に先導するタグボートの役割です。

飯田 40万人に比べると約200人(※2025年4月現在)のJPデジタルは非常に小さい組織ですが、その分小回りがきき、意思決定のスピードも速く、新しい取り組みに率先してチャレンジすることで、「みらいの郵便局」が実現していくのです。

小さな挑戦の積み重ねが国民の生活に大きな影響を与える。その「大義」を感じてくださる方といっしょに働きたい

――今後の会社のビジョンを教えてください。

飯田 やりたいことがまだまだたくさんあります。現時点で見えていることをやるだけでも、数年以内には少なくとも今の2倍以上、400から500人くらいの組織にしていく必要があります。

さらに面白いのは、今後新しい技術が生まれればさらにやりたいこと、やるべきことが増えていくので、DXの仕事には終わりがありません。例えば現在、生成AIポータルを開発して日本郵政グループに展開していますが、2年前までは生成AIのプロジェクトなんて発想すらありませんでした。それが現在ではグループ約1万人がユーザーになり、今後さらに活用を拡大していきます

テクノロジーの進化が止まるとは考えられないので、今後やりたいことはますます増えていきますし、JPデジタルでの仕事はずっと面白い領域だと感じます。現在も毎月5名ほど新しく入社していただいており、今後もますます採用を拡大していきます。

――最後に、JPデジタルの選考を受ける方にメッセージをお願いします

飯田 この国の生活者にとって身近な存在である郵便局が変わることに携われるのは、とても大義のあることだと思っています。その大義を感じてくださる方と一緒に働きたい。

郵便局というのはその性質上、代替がききません。例えばコンビニであれば、A社のサービスが気に入らなければB社を利用するという選択肢があります。しかし郵便局には同じサービスの選択肢がありません。このように代替がきかないサービスだからこそ、わたしたちは本当に良い仕事をしなければなりません。

わたしたちは心が躍るようなエンターテイメントを提供しているわけでもなければ、最先端の何かを作っているわけでもありませんし、一つひとつの仕事をみれば地味で小さなことかもしれません。しかし、その小さな積み重ねが日本全国の郵便局をより良くし、ユーザーであるすべての国民の生活に影響を与えます。そんな仕事にやりがいと大義を感じてくださる方はぜひご応募ください。いっしょに働けることを楽しみにしています。

/assets/images/16200134/original/512b15dc-efd7-4460-912c-e6e3af16c020?1701751391)

/assets/images/16200134/original/512b15dc-efd7-4460-912c-e6e3af16c020?1701751391)

/assets/images/20568715/original/512b15dc-efd7-4460-912c-e6e3af16c020?1741049405)