- ITプロジェクト品質管理

- バックエンドエンジニア

- ユーザーサポート

- Other occupations (17)

- Development

- Business

- Other

「転職したい」という強い気持ちがあったわけではなかったという佐藤さん。

そんな佐藤さんがなぜ新たな環境に身を投じる決断をしたのか、その選択の裏側にある思いを聞きました。

目次

プロダクトマネジャーの経験を活かして、社会的意義のある仕事へ

住所の課題を解決する「デジタルアドレス」に惹かれて入社を決めた

ユニバーサルサービスならではの難しさとやりがい

リリース後の大きな反響に、期待と責任を感じた

新しい住所の価値を社会に浸透させたい

プロダクトマネジャーの経験を活かして、社会的意義のある仕事へ

――佐藤さんはプロダクトマネジャー(以下PdM)としてのご経験が長いんですね。転職を考えたきっかけを教えてください。

佐藤 前職に不満があったわけでもなく、「転職したい」という強い気持ちがあったわけではありません。ただ、40代になって漠然と、「これからの人生で何を残せるか」を考えるようになりました。言葉にすると少し陳腐に聞こえるかもしれませんが、「社会的意義のあることをしたい」と思うようになったんです。

これまで積み重ねてきたPdMの経験を活かして、社会的意義があって取り組みがいのある仕事に就く機会があれば挑戦したい。そんな風に思っているとき、たまたまJPデジタルに出会いました。

住所の課題を解決する「デジタルアドレス」に惹かれて入社を決めた

――JPデジタルに興味を持った理由を教えてください。

佐藤 たまたま目にした求人に記載されていた「デジタルアドレス」に興味を持ったのが一番の理由です。

前職のマーケティングSaaS企業で働いていたとき、「住所の課題」はよく耳にしていました。同じ住所であっても表記ゆれがあったり、市区町村合併によって住所が変わったりだとかで、どうしても一意の表現にはならないんですよね。そのために商品発送トラブルが起きるなど、いち事業者ではどうしても解決できない問題だと感じていました。

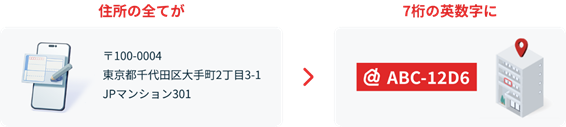

デジタルアドレスは、住所を7桁の英数字に変換できるサービスで、実現すれば住所を書く負担が軽減され、正規化された住所が世の中に浸透していくはずです。正規化された住所というのは、同じ住所であれば同じ表記にそろっている状態のことです。例えば日本郵便の本社所在地は「東京都千代田区大手町 二丁目3番1号」ですが、これを「東京都千代田区大手町2-3-1」と書く方も多いと思います。デジタルアドレスが浸透することで、こうした表記揺れの課題が改善されます。

住所という社会インフラのDXに携われるのはチャンスだと感じました。PdMとしての経験をフルに活かせて、かつこれまで以上に大きなスケールで社会に価値を提供できると感じ、挑戦してみたいと思ったんです。

そして選考に進むなかで、各分野での経験豊富な方がそろっている職場だと知り、挑戦することでさらに自分を成長させられると感じて入社を決めました。

ユニバーサルサービスならではの難しさとやりがい

――入社後はどんな仕事をしているのですか?

佐藤 PdMとして、住所に関する課題をどう解決できるかを考え、実現できるように企画を立て、形にしていく役割を担っています。日本郵政グループのアセットを活用して、開発・ビジネス双方と連携しながら、ゼロを1に、1を10にしていくような仕事ですね。

これまでずっと、PdMとして「どうすればユーザーに価値を提供できるのか、どうすればユーザーが喜んでくれるか」を第一に考えてきました。その経験はJPデジタルでも活きていて、おもしろいものをつくっていけるな、と感じています。

――前職までの経験とちがうと感じることはありますか?

佐藤 住所は日本に住むすべての人が持っている社会インフラであり、デジタルアドレスは全国民がユーザーとなりえます。ふつう、プロダクトを企画するときは主な利用者像であるペルソナを設計して進めるものですが、デジタルアドレスの場合はその常識が通用しません。ここまで広い顧客層を対象にしたことは初めてで、とても面白く、同時に難しさも感じています。

また、影響範囲が大きいユニバーサルサービスだからこそ、関係者が多く、社内の合意をとることが大変と感じています。新しい取り組みを進めるとき、必ずしも関係者全員がすぐに「いいね」と思ってくれるわけではありませんし、「やろう」と決まってすぐに始められるものではありません。

――大きな組織ゆえに、丁寧に合意を得るのが大事なのですね。

佐藤 はい。ただそれは、必ずしも悪いこととは思っていません。それだけ影響力の大きなサービスに携わっているわけですし、郵便というサービスに誇りを持っている人がたくさんいるからこそ、丁寧に理解を得ながら進める必要があります。

社内の人たちに「いいものだ」と思ってもらえなければ、社外に届けても意味がありません。だからまずは社内の人たちに価値を感じてもらえるようにするのもPdMの大事な役割だと考えています。

リリース後の大きな反響に、期待と責任を感じた

――入社後、印象的なできごとはありますか?

佐藤 2025年5月にデジタルアドレスがリリースされたときのことは、今でも印象深く覚えています。日経新聞にも取り上げられ、SNSでも大きな反響があり、Xのトレンド入りもしていました。

こんなにも多くの人が住所に課題感を持っていて、注目されるサービスに携わっているんだな、と嬉しく思いました。

一方で、まだ提供している機能が限定的なこともあり、なかには「デジタルアドレスで郵便物が届くわけじゃないのか」という声もありました(※)。でも裏を返せば、それだけ多くの方がデジタルアドレスに可能性を感じ、期待してくださっているということだと思っています。

こういった反響を受けて、改めてやりがいと責任の大きさを実感し、気持ちを引き締めました。

※リリース時点では郵便局アプリの「送り状作成」機能などでのみ利用可能です。なお、様々な可能性を想起させるサービスであるため、実現可能性の検証を踏まえたうえで順次機能を拡充させていきます。

新しい住所の価値を社会に浸透させたい

――今後、挑戦したいことはありますか?

佐藤 まず、デジタルの世界で「住所」という概念そのものの扱いを変えていきたいと考えています。 これまで住所は文字列として扱われてきましたが、デジタルアドレスを通じて表記揺れや名寄せといった古くて根深い課題を解消し、組織・個人が同じ基盤で正しくつながる世界を目指しています。

最終的にはオンラインの枠を超え、オフラインの社会インフラに接続できる仕組みを築きたいと考えています。たとえば物流や防災など、様々な手続きの現場でも「デジタルアドレス」が使われることで、社会全体の効率化や安全性の向上に寄与できるはずです。 単なる“住所のデジタル化”ではなく、“社会の構造そのものをより、時代に合わせて正確で分かりやすい形に変えていく挑戦”として取り組んでいきたいです。

また、日本郵政グループにおけるDXはまだまだ可能性がたくさんあり、今後はデジタルアドレスのような第二、第三の新規事業が生まれていくはずです。そのときに、これまでの経験を糧に、立ち上げのロールモデルとなって挑戦する仲間を支えていければと考えています。

/assets/images/20580104/original/f0d2b2f3-9b4e-4c6a-8a03-dd4ddadf8db6?1741141266)

/assets/images/16200134/original/512b15dc-efd7-4460-912c-e6e3af16c020?1701751391)

/assets/images/20568715/original/512b15dc-efd7-4460-912c-e6e3af16c020?1741049405)