※このストーリーは、noteで発信した記事を転載しています。

カンリーは、シリーズCラウンドの1stクローズを完了し、第2創業期を迎えました。

キーワードは「AI時代の店舗マーケティングプラットフォーム」。

AIを経営の中核に据え、「ヒトとAIの力で、店舗の集客力を上げる」──。

そのビジョンを実現するために、いま私たちはあらゆる領域で変革を進めています。

このnoteシリーズでは、AIが私たちの仕事にもたらす変革を通じて、顧客への提供価値がどのように高まっていくのか。

“第2創業期のいま” のカンリーを、現場で挑むメンバーのリアルな言葉でお伝えしていきます。

5回目は、プロダクト部のPdM(プロダクトマネージャー)の越智さんと飯島さんに、プロダクトマネジメント組織の進化と、「価値を生み出すプロダクトづくり」への想いを聞きました。

他メンバーのnoteはこちらからご覧いただけます⇩

目次

- プロフィール

- 越智さん

- 飯島さん

- 「未経験だからこそ、価値を問い続けられるチームに」

- 「機能の提供」から、「価値を提供する」

- 「現場理解」から始まる、価値づくりのプロセス

- 「作らない」勇気が、良いプロダクトを育てる

- 「考えなくても、自然と進める設計に」

- 「No UI」という理想

- 「AIは、自然に溶け込む存在でいい」

- 「店舗」だけはなく、その先にいるお客さまも幸せにしたい。

- おわりに

- 他メンバーのnoteはこちらからご覧いただけます⇩

プロフィール

![]()

左:飯島さん / 右:越智さん

越智さん

ディレクター、スクラムマスター、アジャイルコーチを経て2019年からSaaSプロダクトのPdMに。toC / toBのプロダクト開発に6年半従事した後、2025年に株式会社カンリーに入社。シニアプロダクトマネージャーとしてPdMメンバーのマネージャーおよびカンリー店舗集客のPdMとしてプロダクトのグロースを推進している。

飯島さん

新卒でSIerに入社後、システムエンジニアとしてネットワーク構築に従事。2021年カンリーに参画。未経験からPdMとして「カンリー店舗検索ページ」の立ち上げを担当。その後も新規プロダクトの立ち上げを手がけ、現在は2つのプロダクトを管掌しながら、グロース推進に取り組んでいる。

「未経験だからこそ、価値を問い続けられるチームに」

ーー まず、プロダクト部はどんなチームですか?

越智さん(以下、越智)

私が入社した半年前、PdMチームはコンサルやエンジニアなど多様なバックグラウンドのメンバーで構成されていましたが、プロダクトマネージャーの経験者はいませんでした。

当時のメンバーは、カンリーに入って初めてPdMとしてのキャリアをスタートさせたんです。だからこそ、私たちは今まさに、進化と成長の過程を体現しているチームだと感じています。

経験が浅いということは、逆に「固定観念に縛られない」強さでもあります。

「プロダクトとはこうあるべき」という型がないからこそ、本当にお客様が求めている価値を、ゼロから考え抜ける。それが、今のチームの強みであり面白さだと思っています。

ーー 飯島さんは、もともとエンジニア出身なんですよね。

飯島さん(以下、飯島)

はい。前職はシステムエンジニアとしてネットワーク構築などを担当していました。業務内容は学びも多く成長につながりましたが、決められたプロジェクトの中で仕事をしていたので、自分で意思決定できることがほとんどなかったんです。

自分で考えて、動かして、形にできる仕事をしたいと決意し転職活動をしていたときに、カンリー、そして、PdMという職種に出会いました。

PdMを実際にやってみて思ったのは自分の提案でプロダクトが動くことの面白さ。お客様の声を聞いて、自分の意思決定でプロダクトが改善されるという業務内容には、責任感もありつつすごくやりがいを感じています。

![]()

「機能の提供」から、「価値を提供する」

ーー お二人が大切にしている“プロダクトのつくり方”を教えてください。

越智

カンリーのプロダクトづくりは、ひとことで言えば「機能ではなく、価値をつくる」ことを大切にしています。

お客様から「この機能が欲しい」というご要望をいただく機会は多々あります。でも、その言葉通りに実現してしまうと、単なる"要望の再現"しかできない。

重要なのは「なぜその機能が欲しいのか?」を掘り下げること。表面的な“言葉”ではなく、その奥にある“困りごと”を理解することです。

昔から有名な「顧客は本当に欲しかったものを知らない」という話がありますよね。

だからこそ、私たちは“要求”ではなく“課題”を聞きに行く。

「その機能がないと、何ができないのか?」

「なぜそれが必要だと感じたのか?」

そう問い続けることが、価値創出の出発点だと思っています。

飯島

私自身も最初はお客様の課題の深掘りが不十分で、単なる「ご要望リスト」のように受け取ってしまった時期もありました。しかし今は、「要望を叶える」ことではなく、「お客様の根源的な課題を解く」という思想をより強く意識しています。

結果、チーム全体も今まで以上に、お客様への価値を起点とした動きに変わってきたと感じています。

![]()

「現場理解」から始まる、価値づくりのプロセス

ーー 具体的に、どのように課題を見つけていくんでしょう?

越智

一番大事にしているのは「現場理解」です。お客さまと密接に関わるカスタマーサクセス(CS)や実際のお客さまから直接ヒアリングし、どんな “状況” で課題が起きているのかを具体的に把握しています。

また、新しい機能のプロトタイプを社内のメンバーにテストしてもらう時も工夫をしています。

例えば、「この機能を触る」という行為一つとっても、メンバーの受け取り方によって結果が変わってきます。だからこそ、その試用の目的とゴールを共有するために、あえて具体的な設定を行っています。

「あなたは30店舗を管轄するマーケティング運用担当者です。現場の〇〇さんからこういう依頼があったため、それを管理画面から解決しようとしています。」

このようにヒアリングから得た状況を設定することで、返ってくるのは単なる感想ではなく、 “実体験に基づくフィードバック” になります。

「色が好き / 嫌い」ではなく、「この操作で目的が達成できた / できなかった」という観点で見ることができる。

これは、UXの質を根本から変える取り組みです。

私たちは、マーケットを「無数の状況の集合体」と考えています。だからこそ、ひとつひとつの “状況” を切り出して理解する。

その積み重ねが、お客さまの理解の深さに繋がると信じています。

飯島

私はPdM未経験からスタートしたため、「まずはお客様の声を聞く」という姿勢を貫き、現場に積極的に足を運びました。これが結果的に、プロダクト理解への一番の近道になっていたと確信しています。

以前は「カンリー店舗検索ページ」のディレクターとして、お客様と直接対話しながら要件定義やHP構築のディレクションを担当していました。この経験を経てPdMに専任となった今でも、現場理解を最優先するため、お客様との対話機会は継続して多く設けています。

ディレクター兼任時代に培った現場経験とお客様とのリレーションシップこそが、私の最大の強みです。これにより、机上の空論ではない、リアルな現場の理解を深めることができています。

「作らない」勇気が、良いプロダクトを育てる

ーー 改善要望が届いた時、どんなふうに優先順位をつけていますか?

越智

全ての改善要望に対し、「その機能がないことで、お客様は具体的に何に困るのか」を必ず確認します。 実は、この問いを投げかけるだけで、真の課題ではないと判明するケースが多数あります。「機能を作ること自体が目的」になっている要望は、プロダクトの健全な成長を阻むため、正直に申し上げて採用しません。

プロダクトを育てる上では、「何を作るか」よりも「何を作らないか」の判断こそが最も重要です。だからこそ、私たちは「本当に必要なのか」という思想から全てを始めます。

もちろん、仕様改善は日々行っていますが、安易に作るという判断はしないのが私たちのポリシーです。

「この機能は不可欠だ」と判断した場合にのみ、徹底したヒアリングに移ります。「お客さまが実際に何に困っているから、この機能が必要だとおっしゃっているのか?」という真の課題を深掘りし、既存機能の改善や別の解決策での対応可能性を探ります。

この論理的な議論を経てプロダクトを開発するのが基本スタンスです。

目指す理想は、スケートボードからキックボード、自転車、最終的に自動車へと進化するような、段階的な価値の提供です。最初から完成形を目指すのではなく、最小限の価値を正確に掴むことを何よりも大切にしています。

![]()

「考えなくても、自然と進める設計に」

ーー 現在も、「カンリー店舗集客」の基盤やUIを日々アップデートされていると思いますが、開発する上で、どのような思想を大事にしていますか?

越智

「考えなくても、自然と進める設計に」。これが根底にある思想です。

たとえば、画面の横に操作ガイドを常に表示する仕組みを入れました。

従来のように「インフォメーションマークを押して確認」ではなく、 “探さなくても見える” 状態にしたんです。

スキルや経験の有無を問わず、すべてのユーザーがストレスなく使いこなせるように。「考える時間」を減らし、業務に集中できる。それもひとつの価値提供だと思っています。 “管理の手間を減らすこと”も、極めて大きな価値だと思っています。

「No UI」という理想

ーー これから先、PdMとしてお客様にどのような価値を創造し、届けていきたいですか?

飯島

私が担当しているのは「カンリー店舗検索ページ」という、企業HP内に利便性の高い店舗検索ページを構築できるだけでなく、エンドユーザーとの直接的な接点を確保できるプロダクトです。最近、導入企業も100社を超え着実にお客様からのニーズも増えていく中で、 “店舗と顧客の架け橋” を担う責任を感じています。

私たちが描くこれからの構想は、エンドユーザーの来店をこれまで以上に強力に後押しする店舗ページの実現です。

単に情報を正確に届けるだけでなく、ブランドの世界観を損なうことなく、店舗の魅力を最大限届けられるようなページを作る。

そしてこれらを管理者の運用負荷が極力少ない仕組みで実現できるようにしていきたいと考えています。

越智

私は担当する「カンリー店舗集客」が究極的には “触らなくていい” 状態になることを目指しています。

「カンリー店舗集客」を導入するだけで、自動的に集客が最適化されていくような世界。

UIがあるからこそ操作が必要になるなら、UIを減らしていけばいい。

「No UI」という考え方です。

機能を増やすのではなく、 “無意識のうちにゴールにたどり着ける” 体験を目指しています。

AIもうまく活用しながら、そんな “直感的な未来” を形にしたいですね。

![]()

「AIは、自然に溶け込む存在でいい」

ーー カンリーは“AIカンパニー”を掲げていますが、AIをどう捉えていますか?

越智

AIを「お客さまが使わなければいけないもの」にしたくはないんです。

“裏側で自然に動いている” 状態が理想です。お客さまがAIを意識せず、結果的に最適な体験を得られる。それが、本当に価値あるAI活用だと思っています。

PdMとしては、「ユーザー理解 → 開発 → フィードバック → 再リサーチ」という一連のサイクルをチーム内で完結させることを目指しています。

AIもその循環の中で活かす。“人の知恵とAIの力” が溶け合うようなプロダクトマネジメントを、チームで追求していきたいです。

「店舗」だけはなく、その先にいるお客さまも幸せにしたい。

ーー 最後に、「店舗」という業界に関わる面白さを教えてください。

飯島

もともと、休日の度に新しいお店を探しに行くくらい、店舗が好きなんです。

Google マップ™︎も日常的にピン留めを活用しながら利用しているので、実際のユーザーとして価値を感じられるのが良いなと思っています。

「カンリー店舗集客」を導入されている店舗に行くことも多く、店内がお客様で賑わっていると嬉しくなりますね。

越智

店舗には、「店舗を運営する人」と「お客さま(店舗に来る人)」、二つの立場の人がいます。だからこそ難しくて、だからこそ面白い。

店舗だけに貢献するのではなく、その先のお客様にも「いい店に出会えた」と感じていただける状態を作るために、カンリーのプロダクトで貢献していきたい。そこまでできて、はじめて本当の価値提供ができたと言えると思っています。

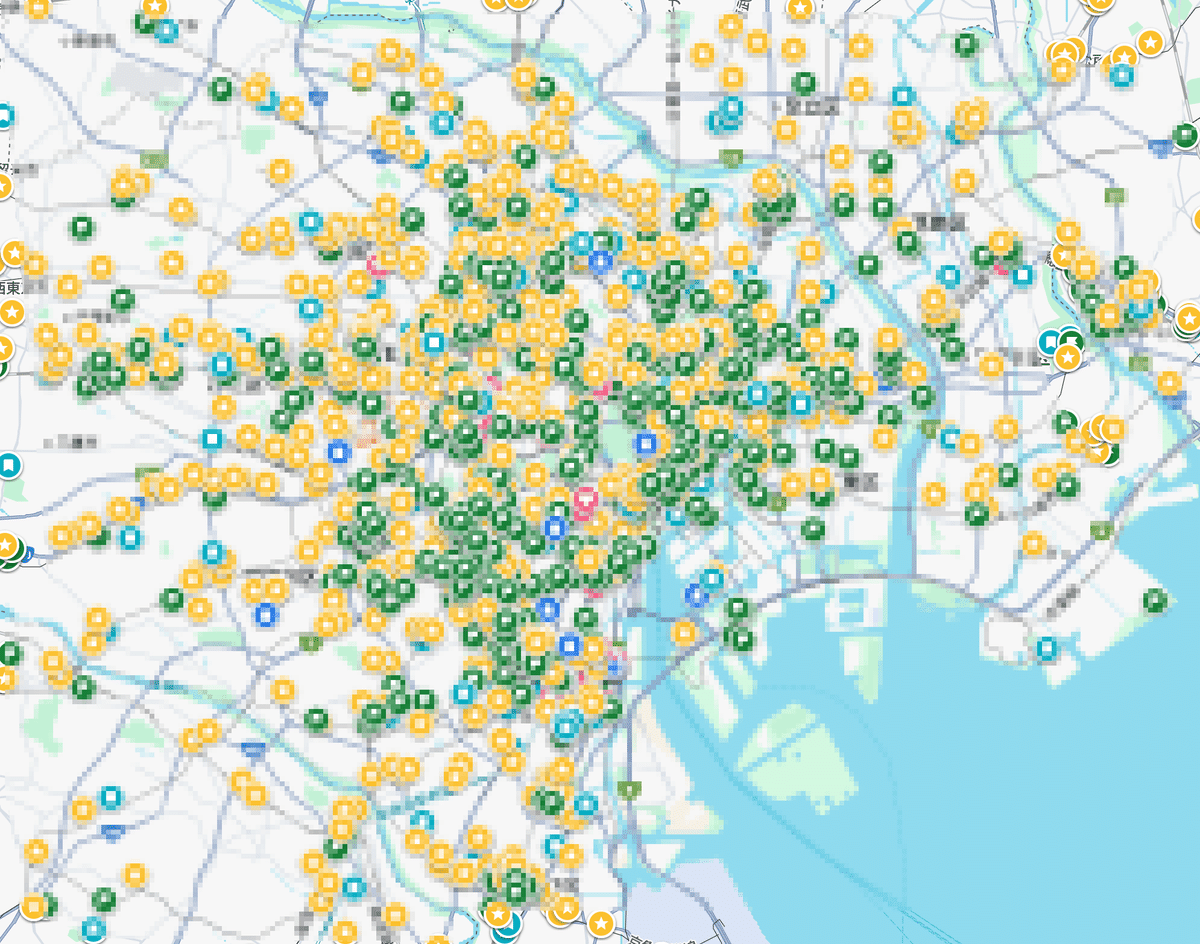

![]()

飯島さんのGoogle マップ。

ジャンルごとにピンの種類を変えているらしく、店舗への熱量と愛が伝わってきます

おわりに

「AI時代の店舗マーケティングプラットフォーム」を掲げた今、カンリーは、 “機能を作る会社” から “価値を創る会社” へと進化しています。

ユーザーの声に向き合い、課題を深く掘り下げ、「考えなくても、自然と使える」プロダクトをつくる。

「現場の知恵」と「AIの力」が交わる場所から、新しい店舗体験を生み出していく──。

それが、カンリー第2創業期の挑戦です。

他メンバーのnoteはこちらからご覧いただけます⇩