スパイスファクトリー 創立9周年記念 イベントレポート | スパイスファクトリー株式会社

スパイスファクトリーは2025年3月10日で創立9周年を迎えました。これまでの感謝とこれからの発展を目指して、先日クライアント企業の皆様やパートナーの皆様もお招きした9周年記念イベントを実施しま...

https://www.wantedly.com/companies/spice-factory/post_articles/986536

2025年4月25日、スパイスファクトリー株式会社が主催する「2025 Spice Factory Co., Ltd. 9th Anniversary event」にて、リベラルアーツ実践家、教育イノベーター、バイリンガルエグゼクティブコーチなど、多岐にわたる分野で活躍されている川向正明さんによる基調講演が開催されました。今回の講演のテーマは、「AI時代のイノベーションとUXについて考える『未来は1ピクセルずつの積み重ね ―― 私たちは今何をすべきか?』」。

AI技術が急速に進化し、私たちの生活やビジネスに深く入り込む時代。いかにして「人間中心の本質的な価値」と向き合い、革新的なユーザー体験(UX)を生み出していけるのか。この問いは、企業の未来を左右する重要なテーマです。

本記事では、講演内容からAI時代に求められるUX設計、デザイン思考、そしてリベラルアーツ的な視座まで、気づきと実践へのヒントをレポートします。

多彩なキャリアを経て語る「UXの未来」

UI/UXが社会に与える広がりとは

デザイン思考は「やってみて初めて分かる」

ブランドは「体験の積み重ね」から生まれる

「共感」はマーケティングとデザイン思考の共通点

イメージを形にする試行錯誤のプロセス

「心を揺さぶる力」をテクノロジーの歴史とリベラルアーツから学ぶ

1ピクセルずつ、積み重ねていく

まとめ

<プロフィール>

川向正明さん

米国リベラルアーツ大学院修了(MBA)会計学准講師、大手会計事務所、シリコンバレーにてベンチャー勤務、在米12年。帰国後コーポレートブランディング会社を創業、インド人ITエンジニア派遣プロジェクト立上げ。外資系投資ファンド、ラグジュアリーホテルのファイナンスディレクターを歴任。京都外国語大学、横浜国立大学非常勤講師、元京都芸術大学准教授。医療・ヘルスケア向けデザイン思考、UI UX、ラピッド・プロトタイピング指導。インドの大学で日本の神話とスピリチュアルとアニメーションの講演とワークショップを実施。グローバルな組織開発コンサルティングファームにて、リーダーシップ、エグゼクティブコーチ。

スパイスファクトリー株式会社が提供する「超高速PoCサービス」も監修。

まずは自己紹介させてください。私は米国に12年ほど住んでおり、国内外問わず多様な経験を積んできました。このような背景から、「先生の専門はいったい何ですか?」とよく尋ねられますが、現在はデザインの分野を教えています。

さて、今日のテーマはAI時代のUI(User Interface:ユーザーと製品・サービスの接点)/UX(User Experience:製品・サービスを通して得るユーザー体験)、そしてリベラルアーツについてです。ご存じの通り、AIはこの数年で急速に普及し、ほとんどの方が利用していることでしょう。

AIは、もはや利用していなければ時代に取り残されてしまう存在になりました。そんな状況だからこそ『本当に重要なものは何か?』を問い直す必要があります。その根底にあるのが、哲学とリベラルアーツの重要性です。今日はこの点を掘り下げてお話しします。

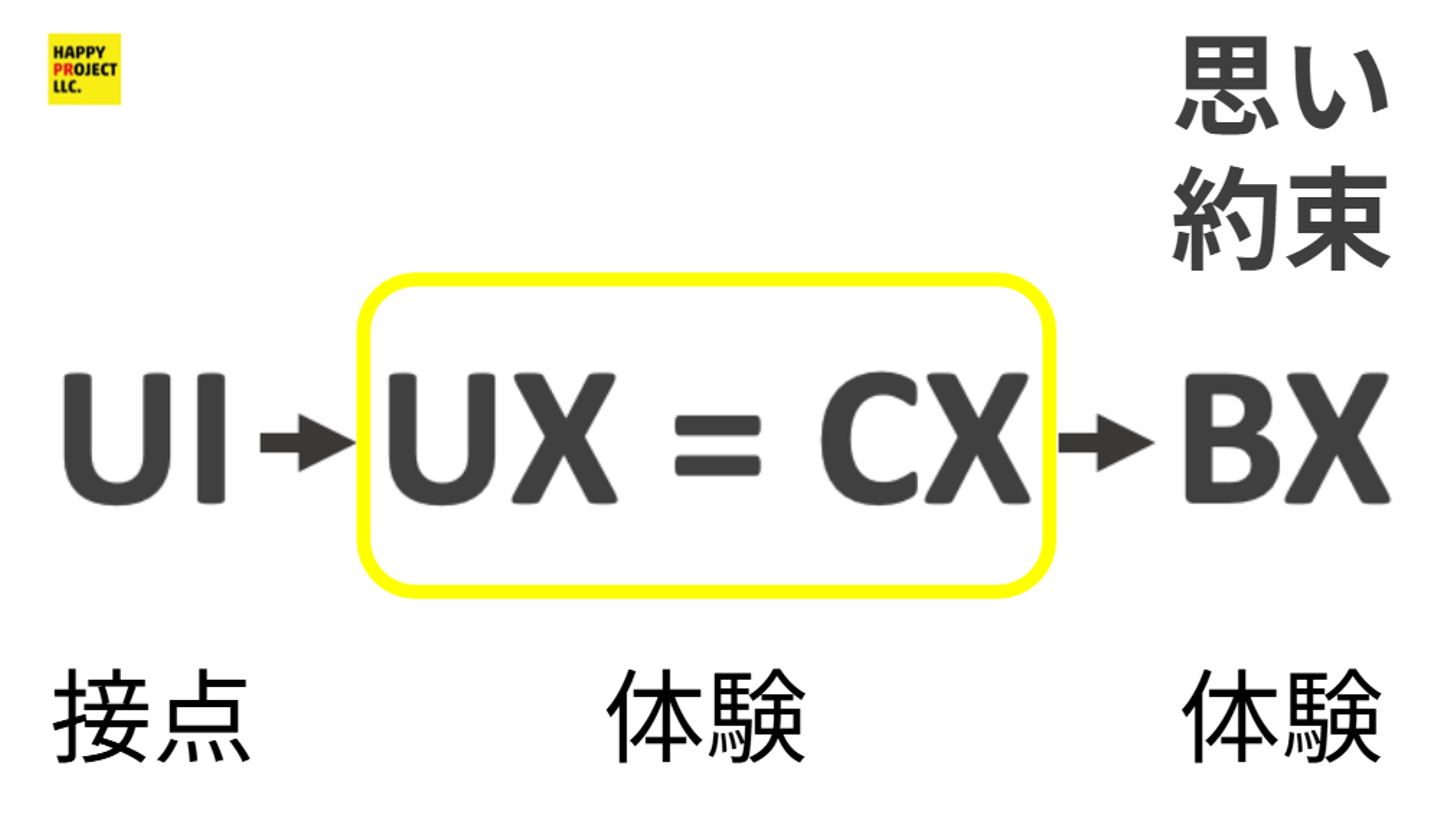

まず最初に、「UI」と「UX」の違いについて、簡単に説明させてください。どちらも簡単に言うと「ユーザーとサービスとの接点」を指しています。お客様が商品やサービスに触れるすべての場面が、UIやUXに関わってくるのです。

UI(User Interface) は、画面のボタンや文字の見え方など、導線設計を含めた目に見える部分。一方、UX(User Experience) は、「使ってみてどう感じたか、使いやすいのか」という体験全体を指します。

では企業はUXを通じて、どのような体験を届けられるのでしょうか。私がいつも伝えているのは「実際に使ったとき、どう感じるか」がUXの本質だということです。それがソフトウェアでもハードウェアでも、使いやすさや心地よさが大切なのです。

文字の大きさや行間のわずかな違いでも、見る人の印象は大きく変わります。

この体験は決してスマホ画面だけに留まりません。製品の形状、店舗空間、住環境、街のデザイン、そして社会全体の体験へと連鎖してつながっていくのです。

UI/UXに欠かせないのがデザイン思考。でもこれは『本を読んだだけ』では分からないものなんです。

生成AIを初めて使ったときに『すごい!』って感じた方も、多いと思います。やってみて初めて『ああ、こういうことか』と腑に落ちて、”自分ゴト”として分かるんです。

デザイン思考には、「共感」「問題の整理」「アイデアを出す」「試作品(プロトタイプ)をつくる」「テストする」という5つのステップがあります。中でも「共感」は、特に重要で奥深い。しかし実際に体験しないと、なかなかイメージしづらい部分でもあります。

例えばプログラミングでも『なんでこのユーザーはこう操作したんだろう?』と考える瞬間があるでしょう。それが共感の入口なんですよ。共感って、相手にただ同調することじゃありません。観察して、理解して、実際に行動して実践してみて、その人がなぜそう考えたのかまで知ろうとする姿勢なんです。

川向正明さん基調講演資料より抜粋:体験がブランドをつくる

もうひとつ大事なのが「CX(カスタマーエクスペリエンス)」。お客様がサービスや商品を通して得る体験全体のことです。

ブランドってロゴや名前のことじゃないんですよね。「この会社の商品は信頼できるな」と感じてもらえること。一つひとつの体験の積み重ねが、結果的にブランドになる。そして、体験の入り口は、ちょっとしたサービスや商品の使い勝手や接し方、つまりUIにあります。

そしてそれはデザイナーだけが作るものじゃありません。営業、エンジニア、マーケター、事務、PR、全員が関わっているんです。社内外のステークホルダーのあらゆる接点がブランドを形づくっている。だからみんなで意識を共有していくことが大事なんです。

また、マーケティングでも、人の行動や心理を大切にしています。『AIDMA』や『AISAS』のようなフレームワークがありますよね。AIDMAは、「まず知ってもらい(Attention)、興味を持ってもらい(Interest)、欲しいと思って(Desire)、覚えてもらい(Memory)、そして実際に買う(Action)」を表したものです。「AISAS」はそこに「検索(Search)」や「共有(Share)」の行動も加えたものです。

これらの考えは、デザイン思考ともすごくつながっているんです。

なぜなら、どちらも「人がどう感じ、どう行動するか」を大切にしているからです。

ただ、その現場感覚と経営層が見ている世界にはギャップがあることも少なくありません。

だからこそ現場のスタッフと経営陣が一緒に『誰のために、どんな体験を届けたいのか』を考えてつくり上げていくことが大切なんです。

まずは『自分たちが届けたいブランド体験、それって社内で共通認識になっている?』って問いかけてみるところからでいいんです。それがデザイン思考のはじめの一歩になります。

デザイン思考では、相手のことをよく観察して気持ちを理解し(共感)、どんな課題があるかを見つけ出します。そして、それに対するアイデアを出し、プロトタイプをつくって、試してみて、また直すという流れを大切にしています。この流れを、目に見える形で整理したものが「カスタマージャーニーマップ」と呼ばれるものです。お客様がプロダクトに出会ってから買うまで、あるいは買ったあとまで、どのような気持ちで進んでいくかを描き出します。

このプロセスを素早く回す方法は、スパイスファクトリー株式会社のサービスとして監修した「超高速PoC(試してみること)」も、まさにこの考え方をもとにしています。

お客様が「なんとなくこうしたい」と思っている段階から、一緒に手を動かして形にしていく。早い段階で試作を重ねながら、共につくっていく姿勢が大事なんです。たくさんの試行錯誤を重ねるプロセスこそが、その過程自体がものづくりの本質なんじゃないかと思います。

そしてその根っこには『私たちは何のために、誰のためにこのサービスをつくるのか』という問いが必ず必要になります。

そんな問いに答えを見つけていくためには、私はデザイン思考だけでなく、思想や哲学といった「リベラルアーツの考え方」も、とても大切だと感じています。

リベラルアーツとは、ギリシャ時代から伝わる奴隷から自由になる価値がある学問で、哲学とは、フィロ・ソフィア、知恵を愛する、という意味があります。いろんな価値観を受け入れて、人間らしさを大切にする姿勢のこと。ものづくりやサービスを考えるときには、そういった“人の思い”や“考え方”が土台にあることが、とても大きな意味を持つと思っています。

技術だけでは足りないんです。そこに優しさや深い思考があるからこそ、人の心に届くものが生まれるのではないでしょうか。

かつて、スティーブ・ジョブズも、テクノロジーとリベラルアーツの交差点について触れており、「アップルのDNAはテクノロジーだけでは足りない」と話していました。では、何が必要かというと、彼は「テクノロジーがリベラルアーツと結びつくこと」だと話しています。つまり、テクノロジーにリベラルアーツや人文的な教養(ヒューマニティ)が加わることで、私たちの心が揺さぶられるような、ワクワクするプロダクトが生まれると考えていたのです。

ジョブズがよく引用していた「Stay hungry, stay foolish(ハングリーであれ、愚かであれ)」という言葉も印象に残っています。実はこの言葉は、彼が考えたものではなく、アメリカで発行されていた『ホール・アース・カタログ』という雑誌に書かれていたものです。

その雑誌を作ったスチュアート・ブランドは、「宇宙から見た地球の写真は、すべての人のものだから公開してほしい」とNASAに訴え、実際にその写真を初めて公開させました。ジョブズはこの雑誌を大切にしていて、スタンフォード大学の卒業式でもこの言葉を紹介していました。

では、日本でのリベラルアーツはどのようなことを指すのでしょうか。私が京都芸術大学で教えていた頃、いつも思い出していた言葉があります。大学内の石碑に書かれていたものです。

「藝術立国之碑 宇宙の神秘に平伏せ 地球の偉大さに畏れを抱け 生きとし生ける命を愛し尊べ」

この言葉に出会うたびに、日本はかつて“貿易立国”や“技術立国”として物質的に豊かになったけれど、長い時間を経て、どこかで心の豊かさを忘れてしまったのではないかと感じていました。

最後に、私の心に残っているエピソードをご紹介します。米国に留学していたとき、ある友人からこう言われました。

「Don’t worry, slowly but surely. Sure, sure.(心配しないで。ゆっくりでもいいから、確実に、確かに。)」

この言葉は、私自身の信念とも重なっています。そして、本講演のタイトルにもある「1ピクセルずつ」という言葉の通り、小さな積み重ねが世界を少しずつ良い方向へと変えていくと、私は信じています。

不確実性が高く、変化や進化の激しいAI時代を生き抜いていく、それがこれからの未来を築く土台になるのではないでしょうか。

川向正明さんの基調講演を通じて見えてきたのは、AI時代だからこそ「人間中心」のUX視点が重要になるという事実でした。

イベントレポートから今日から実践できる3つの視点をおさらいしましょう。

「1ピクセル」の積み重ねを大切にする

文字サイズや行間といった細部への配慮だけでなくすべての顧客接点が、ブランド全体の印象を左右します。

これはデザイナーだけの仕事ではなく、組織全体で意識すべき姿勢です。

体験を通して学ぶ

デザイン思考もAI活用も、知識だけでは限界があります。実際に手を動かし、失敗を重ねながら「自分ゴト」として理解することで真の気づきが生まれます。

「なぜ」を問い続ける

テクノロジーとリベラルアーツの融合こそが、人の心を動かすプロダクトを生み出します。

「誰のために、なぜこのサービスを作るのか」という問いを持ち続けることが重要です。

「Don't worry, slowly but surely」。急速な変化の時代だからこそ、確実な歩みの積み重ねが未来を築く土台となる——川向さんのメッセージは、AI時代を生きる私たちへの力強いエールでもありました。

以上、川向正明さんの基調講演レポートをお届けしました。

▽UXデザイナー関連記事はこちら