「仕事の成功」とは何か?

仕事を成功させるということは、どういうことなのかーー。

その答えは、一人一人、それぞれの現場によって異なるかもしれません。 ただ、ロフトワークでよく交わされるのは仕事を「終わらせる」ことではなく、「未来につなげる」ための営みについてです。「問い」を起点に、価値を生み出し、他者をつなぎ、そしてその継続性まで見ていく。

本記事では、大阪で開催された採用説明会『社会を動かすプロジェクトのつくりかた—探究心と熱量が交わる現場からー』で語られた3人のディレクターたちの話をもとに、ロフトワークの仕事について深掘りしていきます。

プロジェクトからエコシステムへ

現代は「VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)」の時代。加えて「Wicked Problem(厄介な問題)」があふれています。数年前には想像もつかなかった40度超の猛暑日が、日本各地で当たり前のように訪れるようになりました。未来はますます複雑で、予測することが難しい時代です。

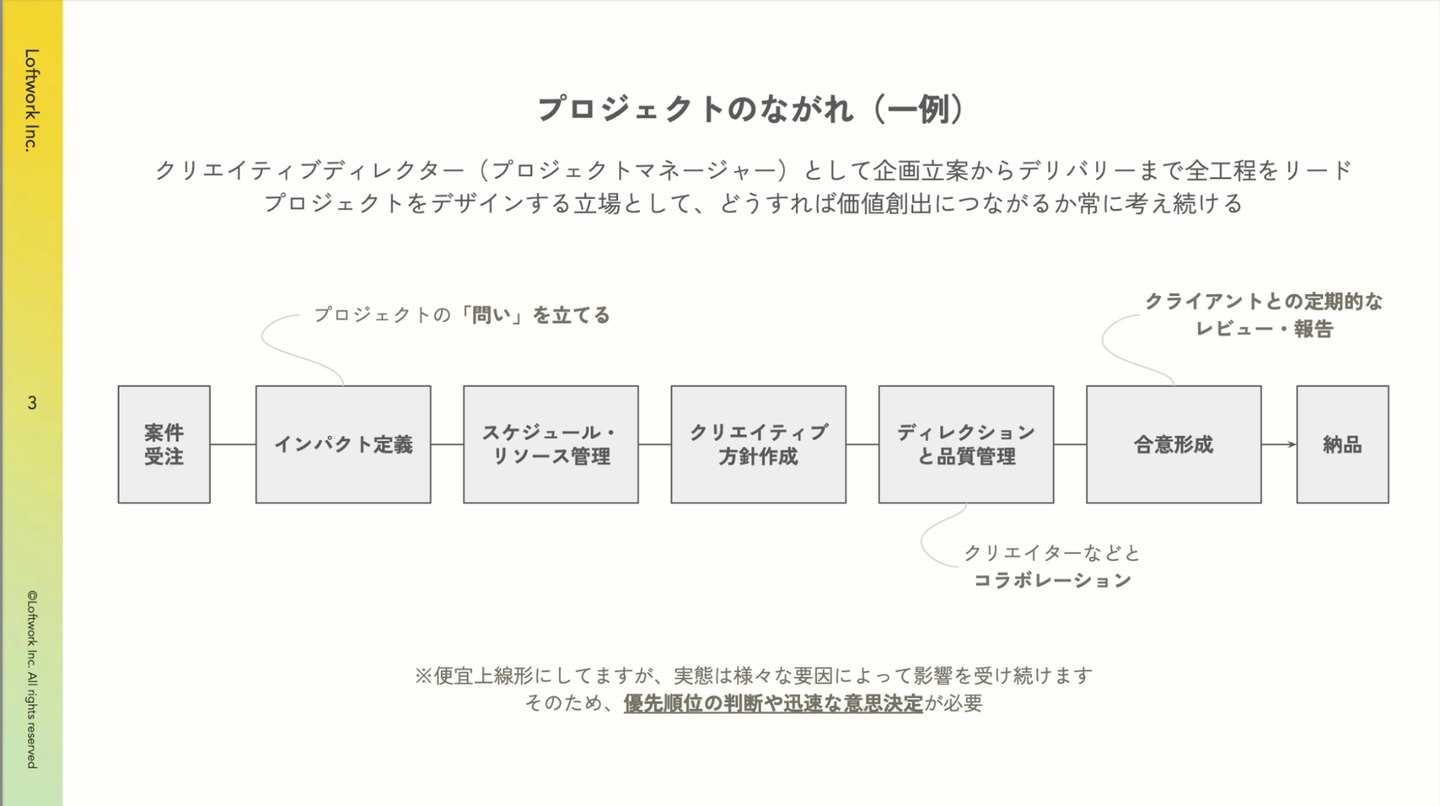

イベントの冒頭、京都ブランチ共同事業責任者の上ノ薗正人は、そんな社会の現状から話を始めました。これまでロフトワークは「プロジェクト」という単位で課題に向き合い、提案から納品までを行ってきました。しかし、今の時代では「プロジェクトのその先」を見据える視点が求められています。上ノ薗は、「プロジェクトマネジメント」と「クリエイティブディレクション」という二つの武器を手に、単発の成果にとどまらない、持続的な価値を生み出す「エコシステム」を育てていくことが大事だといいます。

ロフトワークが考えるエコシステムは、プロジェクトをただ「完了させる」のではなく、そこで生まれた成果を“種”として次につなげ、やがてコミュニティを育み、さらに新しいプロジェクトを生む——そんな循環型の仕組みです。たとえば、ワークショップで生まれた成果物がFabCafeに置かれ、そこに集まったクリエイターが新しい問いを持ち込み、全く別の分野でプロジェクトが立ち上がる。こうした連鎖は偶然ではありません。最初から「成果が未来を育てる構造」を設計に織り込んでいるからこそ起こるのです。

そして、この循環を継続するためには、ロフトワーク自身も持続可能である必要があります。「社会課題にコミットしていて、どうやって儲けているんですか?」と聞かれることもありますが、持続させるにはビジネスとしての基盤が欠かせません。利益を確保できる領域と、新たな挑戦をする領域。その両輪を回し続けることで、結果としてエコシステムも息をし続けられるのです。

単発の成果物に留まらず、継続的な価値を生み出す「エコシステム」を育みたいという上ノ薗

境界を越える人が、循環を動かす

そして、どれほど緻密に仕組みを設計しても、それだけでは不十分です。仕組みを動かすには、そこに関わる「人」が重要なのです。上ノ薗は、文化と経済、都市と自然といった一見相反する領域を行き来できる人たちを「Border-crossing Talents」と呼びました。京都ブランチには、デザイナー、学校教員、ジャーナリスト、アーティストなど、多様な経歴を持つメンバーが集まっています。それぞれの背景や価値観が交差することで、一つの視点では解けない課題に新しい道が開けます。その道がまた新たな問いを生み、次の循環を育てます。

「プロジェクトが種まきになるのは、多様な人が交わるから。境界を越える意志を持つ人が集まっていること——それが、エコシステムの根っこなんです。」

越境する人が集まることで、ロフトワークのエコシステムは根深く、しなやかに呼吸し続けています。

視座・他者・学び──問いから始まるディレクターの仕事

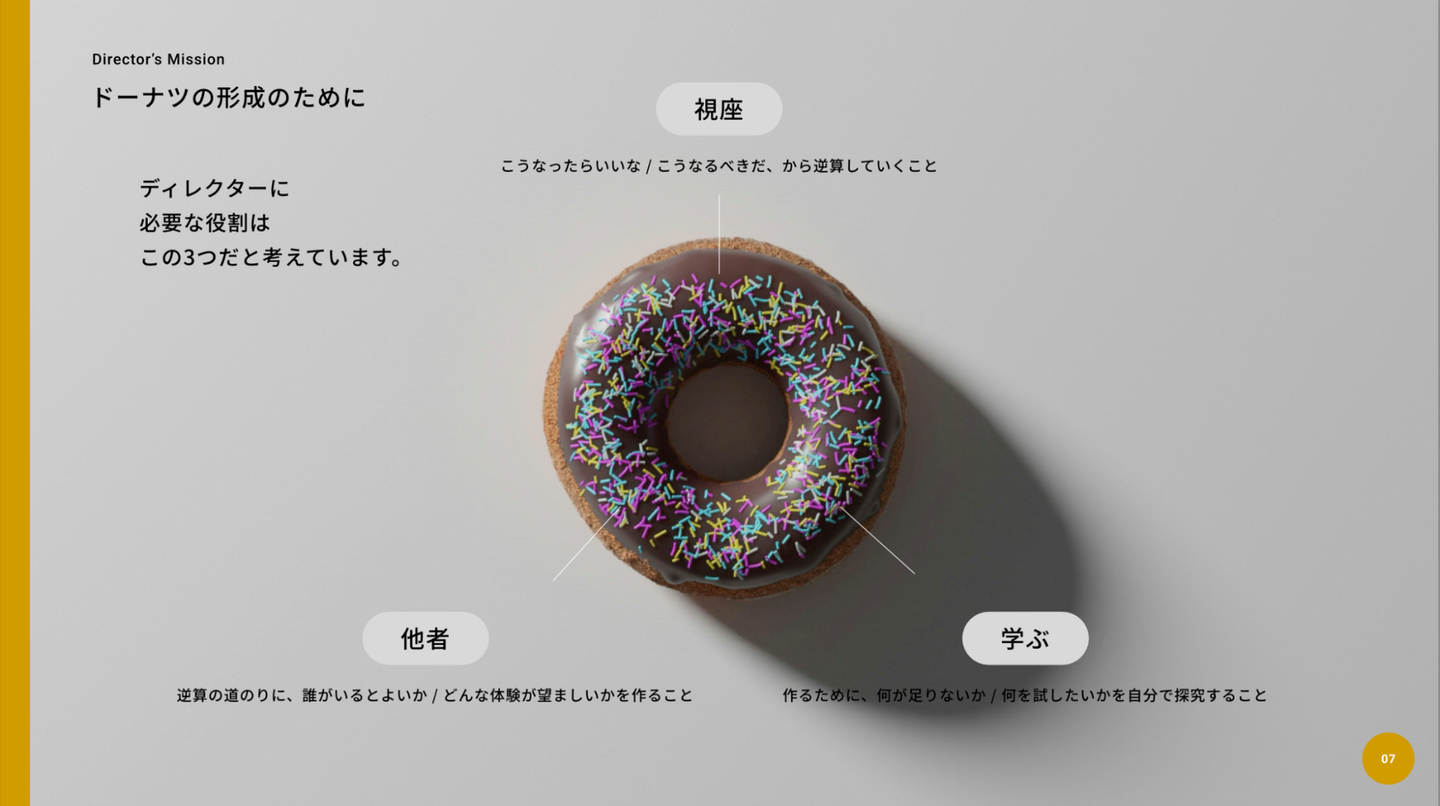

次に登壇したのは、シニアディレクターの国広信哉。彼は、創業者の林千晶の「自分には何もない、ドーナツの穴みたいなもの!」という言葉を引き合いに出し、ディレクターの役割は、個々が持つ専門性だけでは生み出せない「良いドーナツ(アウトプット)」を実現するために、その「穴」となる「創造性」をデザインすることだと語り、そのために、ディレクターに求められる3つの役割も紹介しました。

- 視座(Outcome / Vision)

クライアントの成果、社会へのインパクト、未来の暮らし、そしてそれらを動かす仕組み(運営、コンフリクト)まで、「こうなったらいいな/こうあるべきだ」というゴールから逆算してプロジェクトを設計する視点。愛知県の株式会社ASNOVAとの6年間にわたる企業変革プロジェクトの事例では、当初から2030年までのロードマップを描き、単発ではない中長期的な価値創造を目指してきたことが紹介されました。 - 他者(Stakeholder / UX)

逆算の道のりに「誰がいるとよいか」「どんな体験が望ましいか」を徹底的に考えること。必要な専門家はもちろん、「都市計画にダンサーの知見を入れる」といった意図的に「外した知見」も取り入れ、プロジェクトのアウトプットを最大化します。株式会社中央復建コンサルタンツのオフィスリニューアルプロジェクトでは、社員のマインドや働き方自体を変えていくプロセスが紹介されました。美しいアウトプットだけでなく、そこから生まれる新しい体験や、関わる人々の意識変容も重視する姿勢が伺えました。 - 学ぶ(Learning / Doing)

プロジェクトを推進する中で、自分に「何が足りないか」「何を試したいか」を自ら探求し続けること。社会の潮流、テクノロジー、自身の原体験、そして「やったことない分野への好奇心」を常に持ち、クライアントにとって「良い相談役」であり続ける姿勢が重要です。国広自身が手がけた「なはれ」というリサーチスタジオのウェブサイトでは、太陽光だけでサーバーを自作して動かす「オフグリッドウェブサイト」を制作。彼の持つ課題意識とその探究活動が、プロジェクトにも活かされているといいます。

国広は、ディレクターは「無力さに苛まれる」瞬間も多々あると正直に語りました。それは、あまりにも多様な案件が来るため、常に自身が「プロフェッショナルではない」と感じる瞬間があるからです。しかし、その経験こそが「謙虚さ」を育み、様々な背景を持つ人々と向き合う中で「生きる術」としてのサバイバル能力が身につく。さらにメンバーの成長や、互いへのリスペクト、そして共創ともつながってるのだといいます。

コンプレックスや無力ささえも、ディレクターにとって学びや成長に繋がると語る国広

探ることの連続が、地盤を耕す

最後に登壇したクリエイティブディレクターの村上航は、自身の具体的なプロジェクト事例を通じて、ロフトワークの仕事の進め方をより詳細に紹介しました。

村上はデザイナーから転職し、今年で入社3年目。これまで約30件のプロジェクトを担当し、事業戦略設計、ブランディング、リサーチ、空間デザイン、施設運営支援など多岐にわたる領域を経験してきました。そのなかでも村上が紹介したのは、「正解を持たない」プロジェクトに取り組んだ事例でした。

とある地方のプロジェクトでは、その土地の暮らしや歴史、産業の背景を丁寧に読み解きながら、「地域の人々が誇りや活気を感じられる場とは何か」という問いを中心に据えました。リサーチ、ヒアリング、フィールドワークを重ね、最終的に提案したのは特定の施設や形態ではなく、「地域の人が自ら構築し、継続的に運営できるための構造と指針」でした。

また、EXPO2025に向けた気象制御研究チームとの協働では、研究者、中・高校生、クリエイターが一堂に集まってワークショップを実施。そこで話された内容が、その後の小説、アニメーションを作るときに活かされました。そのプロセスを通じて「気象制御」という概念を社会に伝える試みが行われました。

これらのプロジェクトに共通するのは、アウトプットそのものが目的ではなく、「つくる過程」を通じて共感を生む仕組みを設計している点です。「『実行=終了』ではなく、『共創=開始』と捉える。そのような構造の設計者として、ディレクターが機能することが重要です」と村上は語ります。

村上のアプローチの特徴は、徹底したリサーチにあります。プロジェクト開始前に必ず関係者へのヒアリングと現地調査を行い、「真の課題は何か」「誰が重要な人物か」「どのような関係性があれば持続するか」を見極めます。その上で、単発のイベントやコンテンツではなく、継続的に価値が生まれ続けるシステムを設計するのです。

仕事を通じ、どんな景色を描きたいか

今回のイベントを通じて改めて感じたのは、ロフトワークが求める人物像は、単なるプロジェクトの進行役ではないということです。

社会に問いを立て、多様な関係性を編み、価値が循環する構造を生み出す──いわば「エコシステムデザイナー」としての姿勢が求められています。

国広のとても印象的な言葉がありました。

ーー「すべてを知っている必要はありません。ただ、問い続け、編み続ける人であってほしい」

完璧である必要はない。しかし、好奇心を持ち続け、問いを立て、多様な人とのつながりを編み続ける姿勢こそが、この仕事の核です。ロフトワークでは、メンバーの個人的な関心や疑問が、大きなプロジェクトの種になることがよくあります。その問いが社会や他者とどうつながるかを想像し、形にしていく力。そして、一人では解けない課題に対し、適切な人を巻き込み、共に探求していく力が求められます。

私たちは、入社をゴールと考えていません。むしろ、入社後に「どんな景色を描きたいか」という問いから始まります。単なる進行管理や品質管理を超えて、創造的で社会的インパクトのある仕事に関わりたい人。プロジェクトの成功だけでなく、その先にある価値の循環を共にデザインしたい人。

問い続け、学び続け、つながり続けることに価値を見いだせる人と、一緒に未来を描きたい。そのような働き方に共感する人たちを、私たちは待っています。

/assets/images/18373047/original/f82b664c-9356-42ad-b7e7-e3066e80499d?1749536159)

/assets/images/20561864/original/2049851b-b5d1-49e6-a5e7-071caeb1dea0?1740980457)

/assets/images/20561864/original/2049851b-b5d1-49e6-a5e7-071caeb1dea0?1740980457)