働き方の選択肢が多様化する現代。「自分らしいキャリアとは何か?」という問いは、働く人々にとって避けて通れないテーマです。本記事では、2024年12月に大阪・Bloomong Campで開催したイベント「キャリアデザイン夜会〜クリエイティブに進化しつづける人たちのマイルール〜」でのゲストトークを元に、キャリアの作り方について考えていきます。

ユニークなキャリアを歩む人たちのマイルール

「キャリア」と聞くと、みなさんは何をイメージしますか?多くの人がまず思い浮かべるのは、仕事や肩書きといった具体的なイメージかもしれません。確かにそれもキャリアの一部ですが、もっと深く掘り下げていくと、そこには10人10色のストーリーが広がっています。

私たちは誰もが、試行錯誤を繰り返しながら、自分なりのキャリアを積み重ねています。「どのようにキャリアをデザインしてきたのか」という問いに向き合うとき、そこにはその人の生き方や価値観、そして人生で選び取ってきた「軸」、いわばマイルールが浮かび上がってくるのではないでしょうか。そんな多くの人が意識、無意識に限らず通ってきている「キャリアデザイン」というテーマを通じて、仕事に留まらず、それぞれの価値観を対話してみたい。そういった想いで本イベントは開催されました。

今回のイベントでは、クリエイティブ界隈に携わりながら、ユニークなキャリアを歩んできた3名のゲストが登壇。

一人目は、元任天堂のデザイナーで、現在は株式会社NASU代表取締役・クリエイティブディレクターを務める前田高志さんです。任天堂退社後、デザインやブランドコミュニケーション設計など多岐にわたる活動を展開。さらに、クリエイターコミュニティ「マエデ(前田デザイン室)」を主宰し、多数の著書も発表されています。

二人目は、神戸市職員として起業支援に携わる一方、アーティストとしても活動する織田尭さん。かつてはオーストラリアの路上で絵を描いて生計を立てるなど、自由で多彩なキャリアの持ち主です。現在もアートを通じた新たな表現を追求されています。

三人目は、Loftwork HRディレクターの基真理子です。2018年にディレクターとして入社し教育期間などのWebリニューアルなどを推進。現在は採用や育成、研修設計といった人材開発の分野で幅広く活躍するメンバーです。

前半では、それぞれが歩んできたキャリア、そしてその中で大事にしてきた軸=マイルールについて、話をしていきました。

コマネチ1万回チャレンジなどのパフォーマンスやアート活動をしながら、神戸市職員などユニークなキャリアをもつ織田さん。

在り方から考えるキャリアデザイン

特に印象的だったのは前田さんの「キャリアには所属と在り方がある」という言葉。職業や肩書きといった「所属」だけでなく、何を大切にし、どのように生きたいのかという在り方に目を向けることの重要性、そして自身の夢やDNAを深掘りしていく中で、「自分らしい在り方」が自然に浮かび上がってくると前田さんは語りました。このプロセスこそが前田さんのマイルールであり、キャリアデザインの本質です。それは0から新しいものを探し出すのではなく、自分の中に既に存在している価値やWill(意志)を発見するプロセスと言えます。

また、この「在り方」を深掘るアプローチは、組織のブランディングとも共通する部分があります。前田さんが自身の会社で取り組まれているのは、デザインを通じて内側から価値を引き出し、新たな可能性を生み出すこと。個人のキャリアデザインでも同様に、自己の内面に目を向け、そこに眠る価値を再発見することが、自分らしいキャリアを描くための第一歩になるといえます。

「在り方」にフォーカスすることで、肩書きや職業に縛られず、自分自身が本当に大切にしたいものが明確になります。この視点こそが、キャリアをただの職業選択から、自分らしい生き方を形にするプロセスへと進化させる鍵なのではないでしょうか。

どう在りたいかから考えることで、自分らしいキャリアが自然と形作られるという前田さんの言葉に、会場にいた多くの人が頷いた。

得意を捨てる勇気:予期せぬ出来事をどう捉えるか

一方で、自分の「在り方」を見つけることは、一朝一夕でできるものではありません。「自分が何を好きなのか」「何をやりたいのか」という問いに対して、最初から確信を持って一本道を進む人は少数派でしょう。多くの人は紆余曲折の中で選択を重ねながら、自分らしいキャリアを築いていきます。その過程で、予期せぬ出来事に直面することも避けられません。しかし、そうした出来事がキャリアの転機となることもあるのです。

前田さんは、ご両親の介護をきっかけに、長年勤めた任天堂を退社するという大きな決断をしました。自身の「在り方」を見つめ直し、再定義する中で独立を選択。これが新たなキャリアのスタートとなりました。一方、ロフトワークの基は36歳で乳がんを罹患し、それまで続けていたディレクターとしてのキャリアを一時リセットして治療に専念せざるを得ませんでした。現在では体調も回復し、過去の経験を活かしながら、自分らしいキャリアを再構築しています。

イベント登壇者3名に共通していたのは、不測の事態に直面しても、変化し続けることで新たな可能性を切り開いてきた点です。織田さんはこの姿勢を「得意を捨てる」という言葉で表現しました。得意分野やこだわりに固執せず、自分を見つめ直し、新しい挑戦を受け入れることで、キャリアの幅を広げ、自分の「在り方」に磨きをかけることができるのです。

キャリアを歩む中で、病気や介護、環境の変化など、私たちは選びたくても選べない状況に直面することがあります。このような予測不可能な未来に備えるためには、計画を立てながらも、計画通りに進まないことを楽しむ柔軟さが求められます。基が、自身の座右の銘として紹介した「ENJOY NOISE」という言葉も、不測事態とポジティブに向き合うという姿勢をこめたものです。

「得意を捨てる」という選択肢は一見リスクがあるように思えますが、それは新しい挑戦の入り口であり、自分の可能性を広げる大きなチャンスでもあります。こうした柔軟な姿勢が、キャリアを豊かにし、自分らしい「在り方」を形作るきっかけになるのではないでしょうか。

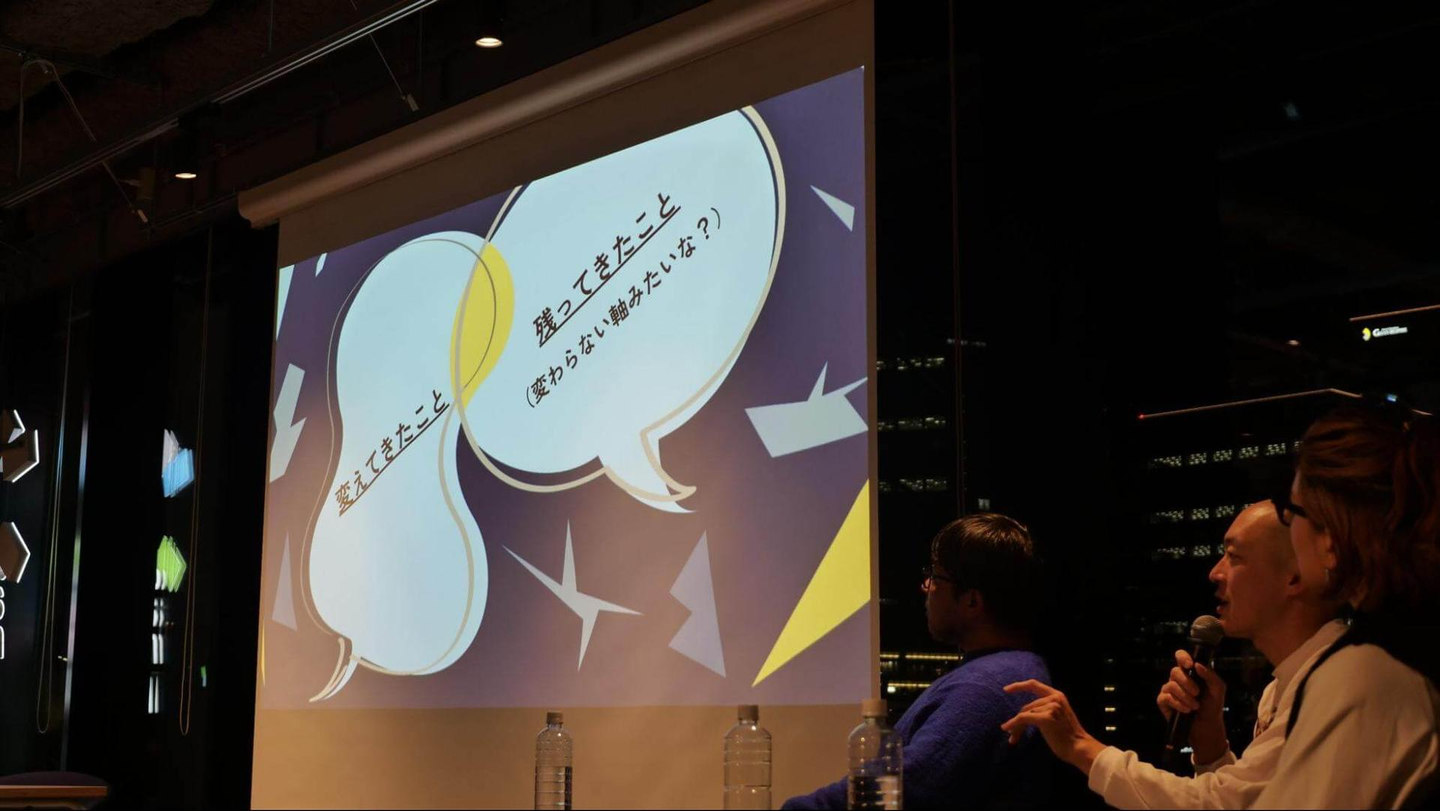

クロストークでは変えてきたことや、変わらない軸をテーマに、それぞれの価値観を深掘っていった。

日々の言語化が生む「自己選択感」

そして、登壇者3人全員に共通したシンプルな習慣は、日記をつけることでした。些細なことでも、日々言語化し、振り返りを蓄積することを、日々大切にしていたのです。

良いキャリアに対する絶対解はありません。しかし、自分の意思がそこに介在している、つまり自身で選択したという実感のあるキャリアこそ、振り返ると「良いキャリアだった」と感じられるのではないでしょうか。多くの人は、さまざまな出会いや経験を通じて紆余曲折を経ながら、その都度選択を重ね、キャリアを築いています。その過程で「やりたいこと」や「好きなこと」は変化し続けます。それこそがキャリアの面白さであり、魅力なのだと感じました。

未来は過去を振り返ることで見えてくる

今回のイベントを通じて見えてきたのは、キャリアデザインとは「在り方」を見つける旅であり、それを支えるのは柔軟さと自己理解であるということです。キャリアデザインというと、遠い未来を見据える作業のように感じられがちですが、実は現在から過去を振り返ることで、自然と未来の方向性が見えてくる場合もあります。

過去を振り返り、自分が大切にしてきたものを言語化することで、未来のキャリアが立ち上がってくる。このプロセスが、より良いキャリアを築くための第一歩になるのではないでしょうか。キャリアに迷った時には、まず小さな振り返りから始めてみてください。その積み重ねが、望ましい未来の「在り方」を作る礎となるでしょう。

企画・編集・執筆:ロフトワーク HRチーム

編集:後閑 裕太朗/Loftwork.com 編集部

/assets/images/8124306/original/593c9ef1-9d5c-41f1-84a9-cc9dda575794?1714013773)

/assets/images/20561864/original/2049851b-b5d1-49e6-a5e7-071caeb1dea0?1740980457)

/assets/images/20561864/original/2049851b-b5d1-49e6-a5e7-071caeb1dea0?1740980457)