Fracta Leapでは多くの人に水処理に興味をもってもらうため、世界初(多分)“水処理カードゲーム”を開発し、活用しています!

日常で接する機会がほとんどなく、なかなか想像がつきづらい私たちの事業領域である“水処理”。そんな水処理の世界に一歩踏み込むための“入口”となることを目的にFracta Leapメンバーによって開発されたのが“水処理カードゲーム”です。

水処理の世界をカードゲームで遊びながら学ぶという斬新な取り組みをご紹介します。

水処理カードゲーム開発チーム

Senior Business Development Manager 小野崎 / Director of Product 田代 / Senior Program Manager 岩永 / Creative Director 毛利

目次

遊びながら“水処理”を知れるカードゲーム

POINT①:水処理のプロセスがわかる

POINT②:現場の課題がわかる

POINT③:Fracta Leapのソリューションがわかる

POINT④:コミュニケーションをとりながら楽しく学べる

開発のきっかけはみんなの悩み「水処理って...難しい!!」

社内の力をつなぎ、カードゲームが完成

社内イベントだけでなく、栗田工業の新入社員研修会でも活躍

“水処理”という世界の門戸を開いていく

遊びながら“水処理”を知れるカードゲーム

まず簡単にこのゲームの概要を説明します。

水処理カードゲームは、水処理プラントの建設から運用のプロセスを簡略化し、遊びながら水処理の全体像をざっくりと短時間で知ることのできるカードゲームです。

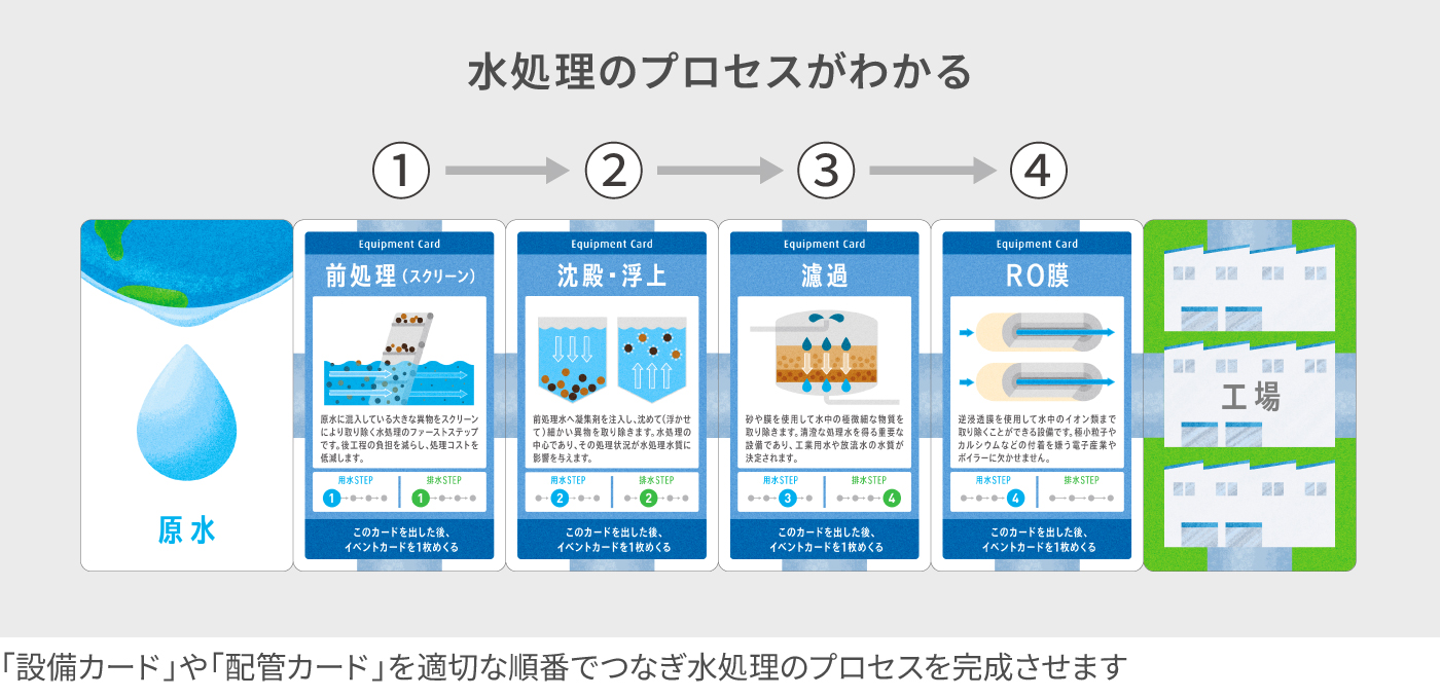

POINT①:水処理のプロセスがわかる

プレーヤーは水源から水処理装置やパイプをつなぎ水を工場まで届け、さらに工場から排出される使用済みの水を装置やパイプを適切につなぎ放流するまでをカードを並べ完成させます。実際の水処理のプロセスをゲームを通して体験し、水処理とはどういうことを行っているのかを知ることができます。

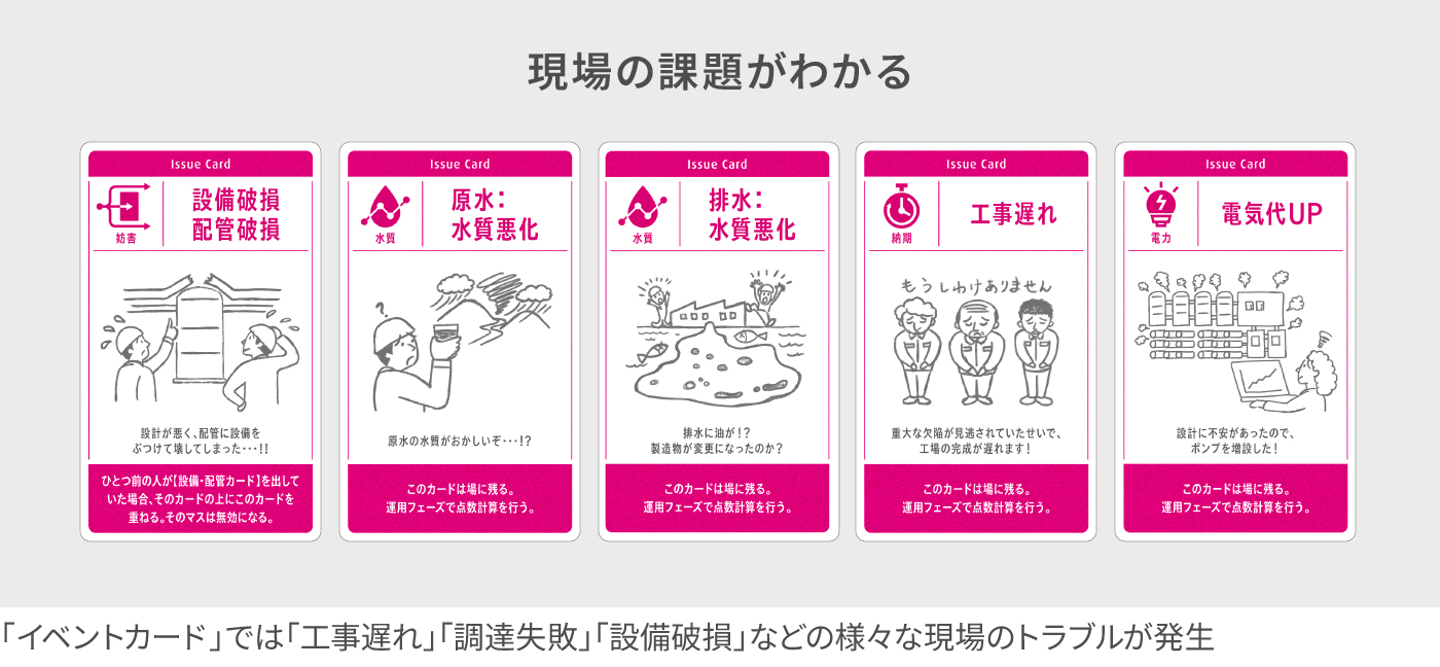

POINT②:現場の課題がわかる

水処理の現場で発生するトラブルが書かれたイベントカードによって、プレーヤーは建設を妨害されたりと悩まされます。このイベントを通して水処理の現場が抱える様々な課題を知ることができます。

POINT③:Fracta Leapのソリューションがわかる

私たちFracta Leapが現在開発を進めているソリューションにはどのようなものがあり、どういった課題解決に役立つのかを知ることができます。

POINT④:コミュニケーションをとりながら楽しく学べる

プレゼン資料や言葉で説明すると伝わりづらい説明をゲームにすることで、プレーヤー同士でコミュニケーションをとりながら楽しく水処理の世界を学ぶことができます。

開発のきっかけはみんなの悩み「水処理って...難しい!!」

カードゲーム開発のはじまりはNX Div.で新規事業開発に取り組んでいた小野崎さんと、EPC Div.で採用に多く関わっていた田代さんがともに抱えていた課題感からでした。

小野崎:

「入社して1年ほど経った頃でしたが、水処理の理解に悩んでいた時期がありました。新規事業開発に携わっており、水処理の現場に赴き課題の把握に努めていましたが、課題が多岐にわたっていることもあり、なかなか全体感をつかむことができないでいました。自分なりに水処理産業の課題を整理し、全体像を把握したいと考えていた時期でもありました」。

採用の場で会社や事業の説明する機会の多かった田代さんも、水処理とFracta Leapの取り組みを伝えることの難しさを感じていました。水処理に接したことのない人には想像がつかず、 言葉で説明してもわかりづらい。

そんな課題感をもった2人が仕事の後にお酒を飲みに行ったときの何気ない会話から、“水処理カードゲーム”というアイデアが生まれたそうです。

小野崎:

「幼少期からゲームオタクだったという話をしていたときでした。『わかりづらい水処理の世界をゲームにできないかなぁ』という会話から盛り上がり、『おもしろいかも。つくってみよう!』と意気投合したことがこのゲーム開発のはじまりです。

私自身、ゲームをきっかけに様々なことに興味をもち、好きになっていった経験があります。歴史ゲームをきっかけに中国史を好きになったり、RPGの楽曲を通して音楽を好きになったり。ゲームや遊びが新しいことに興味をもつ入口として、とても有効であるという感覚がありました」。

それぞれが抱えていた“水処理の世界をわかりやすくできないか”という想いが、“ゲーム”という共通点でつながり動き出します。

社内の力をつなぎ、カードゲームが完成

早速、小野崎さんはゲームの設計を考え始めます。すぐに10パターンくらいのルール設計が思い浮かび、考えるのは全く苦にはならなかったと言います。(さすが自称ゲーマーです!)

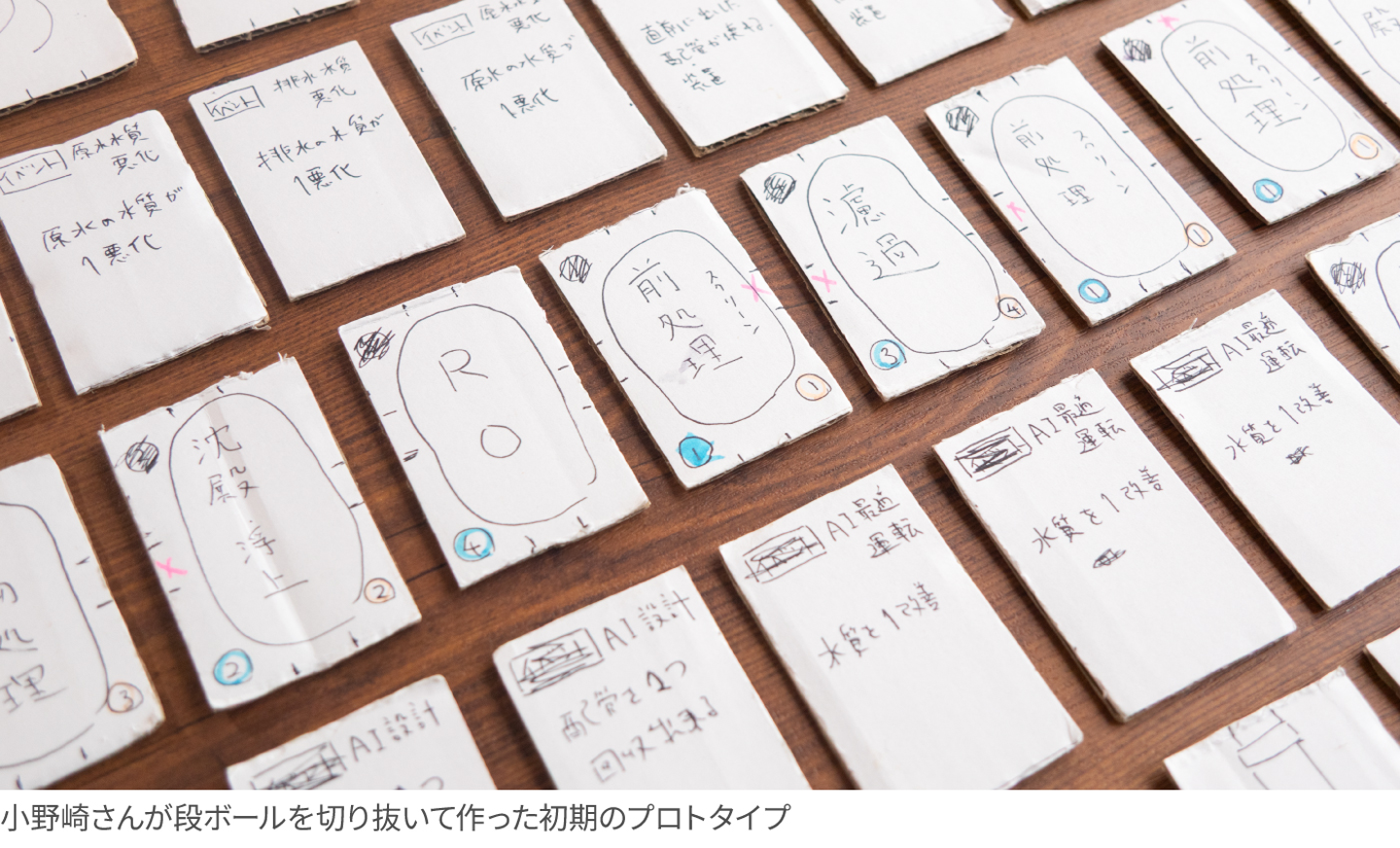

多忙な新規事業開発の合間に自分で段ボールを切り、このルールで良いのか試行錯誤を重ねます。

そのアイデアをDirector of Product 田代さんに投げかけ、「このゲームは何のために作るのか」といった目的やターゲットなどの話し合いを重ねます。EPC Div.で設計自動化アプリーションの開発に携わり、常に「なぜこれをやるのか?」を考え、メンバーと議論している田代さんは格好の壁打ち相手。ゲームの方向性が固まりルールもシャープになっていきます。

ゲームの中で発生する様々な課題は、小野崎さんが新規事業開発のために訪問した現場で知った課題感をもとにしていますが、さらに水処理業界出身者で水処理のプロであるSenior Program Manager 岩永さんから今までの経験に即した実体験やアドバイスをもらい、ゲームのリアルさが格段に上がりました。

社内でテストプレイを重ねルールやカードの役割が決定。それを元にカードのデザインはコーポレートコミュニケーション室のCreative Director 毛利さんが担当。わかりやすさとともに、堅いイメージを持たれている水処理業界のイメージを変えることを目指し、イラストを用いたポップなデザインに仕上げました。

アイデアからコンセプトやゴール設定、ルールなどの仕様、デザインまで、全ての工程をFracta Leap社員が自分たちで考え実現。Fracta Leapの強みでもある多様な個性がもつ知・スキルをつなぎ、形になりました。

社内イベントだけでなく、栗田工業の新入社員研修会でも活躍

形になった水処理カードゲームのお披露目は、Fracta Leapが四半期に一度実施している全社員がオフラインで集まる会議の場 Quarterly All Hands Meetingでした。

「今日はゲームをやりたいと思います!」

「え、ゲーム?」「何をやるんだ?」

それまで社内に秘密で開発を進めていたので、みんな驚きの様子。小野崎さんがルール説明を行い、グループに分かれて、いざプレイ。

「めちゃくちゃ面白い。商品化してほしい!」

「水処理の知識や認識がバラバラなメンバー同士が、水処理についてコミュニケーションをとる方法として、とてもいい」

「家族に自分の仕事を説明するためにほしい!」

水処理の再現性の高さに驚いたり、チームで完成させたプラントの出来の悪さに大笑いしたり...お披露目の場は大盛り上がりとなりました。

その後も、採用対象者をオフィスに招き交流をする採用イベント「懇水会(こんすいかい)」や、入社後のオンボーディングでもカードゲームをプレイしています。ほとんどの社員が水処理業界の経験がなく入社するFracta Leapでは、水処理の世界への一歩目として活躍しています。

さらに、「水処理カードゲームというものがあるらしい」という話は、ともにソリューション開発に取り組むパートナー企業である水処理大手 栗田工業にも届きます。「カードゲームを新入社員研修の中で実施できないか?」という相談を受け、栗田工業の新入社員研修の場で水処理カードゲームを開催。カードゲーム活用の場はさらに広がっています。

“水処理”という世界の門戸を開いていく

産業や社会にとって不可欠な“水処理”。しかし、その重要性や価値はまだまだ一般には認知されていないと感じています。水処理への理解不足は水処理産業の担い手不足につながり、インフラとしての持続性を危ぶむ結果になります。

水処理カードゲームが、“水処理”、“インフラ”といった重厚で堅牢な世界観の中に、ポップな『入口』をつくったように、社会に対して“水処理”という世界の門戸を開いていくことがもっと必要だと考えています。

今後もFracta Leapは水処理業界の異端者として、自由なアイデアとコミュニケーションを通して、水処理という世界のおもしろさ、奥深さを伝えていきたいと思います。ご期待ください!

※ 記載内容は2025年6月時点のものです

/assets/images/17341710/original/8d9a808b-56db-473a-82eb-9b2f175a6347?1710758335)

/assets/images/17341710/original/8d9a808b-56db-473a-82eb-9b2f175a6347?1710758335)

/assets/images/17341710/original/8d9a808b-56db-473a-82eb-9b2f175a6347?1710758335)