株式会社HRX 代表の新です。

事業/組織ともに、少しは会社らしくなってきて、FY25以降で自社採用を進めていく可能性もあるため、自己紹介/会社紹介を書いてみました。

タイトルにもあるよう、100年後も存在する会社/カルチャーを創ります。1つの参考にしている経営者/企業はブルネロ クチネリです。

▍個人プロフィール

京都出身。同志社大学卒。大学3年時よりレバレジーズ株式会社の新規事業部の法人セールスに従事。大学卒業とともに、新卒で同社へ入社。24歳でフリーランスになり、25歳のときに株式会社HRXを創業。

▍会社プロフィール

『Human Resourcesの最大化』をミッションに、HRに関連する事業を連続的に立ち上げていく、関西発のコンパウンドHRベンチャー。経営陣は、レバレジーズ出身者3名。(レバレジーズの新規事業責任者・経営企画責任者・大阪支店リーダー・M&A経験者等、様々なバックグラウンドを有するメンバーで構成。(兼務含む))経営資源において、『ヒト』が重要だと誰よりも信じ、『100年後も存在している会社/組織』を目指す。

目次

今までの人生(ショートver)

好奇心ドリブン

意識高い系就活生

最短で自己成長したく大学3年から働く

レバレジーズでのキャリア/辞めた理由

レバレジーズでのキャリアサマリー

24歳でフリーランスへ|元リクルート経営者との出会い

25歳時点での仕事への価値観

売上より大事なもの|HRXが追求すること

MVV・創業メッセージ

100年後も存在する会社をつくる|人間主義的経営

今までの人生(ショートver)

好奇心ドリブン

幼少期から基本的に好奇心ベースで動いていました。そしてハマったものにとことんハマるタイプ。幼稚園~高校はサッカー。中学~大学は映画。高校~大学はバイク。大学は1人海外旅。

映画は、ハマった時期は1日に7本くらい見ていて、お風呂/食事/寝る以外は映画(1日14時間前後)。バイクは中型/大型の免許を取って、一日中、兄とガレージでバイクをいじる生活。大学時代は長期休みに入ると、1~2か月ほどの1人旅など。

基本的に物事への好奇心が強い多動人間でした。

意識高い系就活生

とは言え、この道で何かを極めたいというのはなく、大学生活も1つのことに強烈なコミットをすることもなく、3年生へ。

就活するかあという感じで、就活を開始。

就活の軸は、①20代から事業が創れるか②成長産業か③社員さんがいい人かの3つ。

「いつかは起業」という漠然とした憧れがあったので、①の軸は特に重要でした。起業の理由も何となく自由そう/かっこ良さそうだからくらいの理由だった気がします…(笑)ミーハーながら、20代で市場価値をいかに上げられるかを考え、ベンチャー各社の説明を聞く中で、みんな勢いがありそうで、なんとなく良さそう。そう思い、ベンチャー中心に見ていました。

レバレジーズの選考が特に早く進み、3年生の9月頃に内定を頂きました。他で言うとサイバーエージェントさんも魅力に感じており、最後はその2社で少し迷いましたが、レバレジーズに意思決定。

意思決定理由は「どちらかと言うと、エンタメより社会課題の方が自分の価値観には合っていそう」「サイバーさんよりレバレジーズの方が組織人数が少なく、当時は知名度も低かったので、自分が入って大きくする方がかっこよさそう」などでした。

※起業への興味ですが、実家が京都で西陣織の卸売りを営んでいて、母が三代目。幼い頃から「商い」が身近にあったことは1つの要素かなと思います。

最短で自己成長したく大学3年から働く

内定承諾の直後、「新規事業が立ち上がるから、インターンをしないか」という話を頂きました。ベンチャーに行くことを決めた時点で、最短で成長したい/市場価値を上げたいと思っていたので、大学3年からインターンに参加。3年生の3月から京都→東京に引っ越し、一足早く働き始めました。

配属されたのは、正社員2名(3年目の事業責任者+2年目の営業リーダー)+インターン生4名という、立ち上げ期のカオスな環境。

(この時のインターン仲間の一人が、現在の当社役員である大久保です。ご縁。)

社員わずか2名の組織なので、研修などあるはずもなく、初日からテレアポ開始。

入社1週目には商談に同行し、2ヶ月目には単独で商談デビュー。成長を待つのではなく、実践の中で成長を掴み取る。そんな圧倒的なスピード感で、仕事を任せてもらいました。

当時はコロナの前だったので、すべて対面営業。大学生がスーツを着てネクタイを締め、企業訪問し、1人で商談。今振り返ると貴重な経験をさせていただいていました。週4~5日働く生活を約1年続け、そのまま入社しました。

レバレジーズでのキャリア/辞めた理由

レバレジーズでのキャリアサマリー

レバレジーズでのキャリアは、ざっくりと下記です。

- 大学3年~大学4年前半 (21~22歳)

- テレアポって大変…とにかく泥臭い…

- けど、1件でもアポが取れたり、成果が出たら楽しい

- そもそも、できることがまだ何もなかったので、目の前のこと/与えられたことをガムシャラに頑張る

- 他の人よりコミットする/継続し続けることで、他の人よりアポ数Up→商談実践が積める→成約後の深耕営業もできる(徐々にできることが増えてくる)

- 大学4年前半~卒業まで (22歳)

- 新規営業から深耕営業まで、営業の一連の流れが分かる

- 自身の仕事が、直接会社の売上に貢献する感覚が楽しい

- 社会人1年目~1年目冬 (23歳)

- 深耕営業の難しさを痛感しながらも、とにかくPDCAを回しまくる

- やがて成果に繋がり、事業部内で何度かトップセールスを獲得

- 当時の事業部売上ギネスも最年少で更新でき、営業における自信へ

- 社会人1年目冬~2年目春 (24歳)

- セールスの売上1位を複数回取り、社内で表彰される一方、「この評価は本物か?」「自分の市場価値は本当に高いのか?」「付加価値があるのか?」という問いが生まれる

- 成果を評価され、上長からはマネジメントへの打診があったが、早期にマネージャーになるより、まずは自らがプレイヤー/ビジネスパーソンとして突き抜けた方が良いのでは。そう考えた時、レバレジーズ以上にプレイヤー/ビジネスパーソンとして成長できる環境があると思い、退職を決意

レバレジーズでは、最高の同期にも出会い、若くから色々任せていただき、いま振り返っても素晴らしい環境でした。一方で、僕が担当していた商材において、「成果報酬型で導入ハードルが比較的低く、より高度な提案力が求められているわけではないのでは?」「もっと経営や事業といった上流の課題と対峙したいが、ソリューションが限定的では?」という問いが生まれました。

結果として、「特定のソリューションに縛られず、より抽象度・難易度の高い課題解決に挑戦したい」「自分自身のスキルが、そのまま価値となるような環境で、ビジネスレベルをもう数段上げたい」という想いが強くなりました。

24歳でフリーランスへ|元リクルート経営者との出会い

同時に、お世話になっていた先輩に次のキャリア相談をしていました。その中で、「リクルート出身で最近起業した、面白い20代がいるよ」と、ある経営者を紹介いただきました。

その方とお話しする中で、「人が足りていないから、何か手伝ってくれないか」と。僕は「やります!」と二つ返事で仕事を請け負うことに。これがフリーランス生活の始まりです。(当時、すでに退職済みで、フットワーク軽く動ける状態でした)

「20代で自ら事業をつくりたい」と思っていた僕にとって、「レバレジーズと似た市場領域/自己成長のマインドを持っているであろうリクルート出身の社長直下で働ける」「「営業だけでなく、経営を間近で学べること」「その社長が、自分と年齢も近い26歳だったこと(当時の僕の年齢は24歳)」、これも即決ポイントでした。

その方から仕事を頂き、事業が軌道に乗ったタイミングで法人化。それが25歳の夏です。

今でこそスムーズに語れますが、24歳~25歳の当時の僕なんて、特段秀でたスキルがあるわけでもなく、その中で、CxOレイヤーの方々に対して提案したり、プロジェクトのデリバリーが求められていました。日々、自分の力不足を感じながら、とにかく行動量+思考量で担保。社会人になって、ビジネス戦闘力があがったのは、レバレジーズの時よりも、フリーランスになってからだと感じます。「(当たり前ですが)答えを誰も教えてくれない中で、ビジネスモデル的にも抽象度×難易度が高い領域に向き合う」「それをCxOレイヤーの方へ提案する」「関わる変数/ステークホルダーも前職より圧倒的に多い」など、スーパーハードな環境でした。前職時代とは比較にならないスピードで、できることが格段に増えていく。その成長実感が、苦しいながらも、最高に楽しかったです。

25歳時点での仕事への価値観

そんな経験を経て、今、私が大切にしている価値観です。

- 量×2倍・質×10倍

- 量質の話があると思いますが、突き抜けた成長をしたい場合、量は2倍前後は当たり前。(20代は週80~100時間労働というルールを決めていました。)

- ただ、量は物理的キャパがあるため、中長期のキャリアでは、質をいかに上げられるかが重要。(量を3倍にはできないが、10時間かかる仕事を人によっては1時間で終わることができるようになる。)

- 質の上げ方は、ビジネスモデルの抽象度/難易度、自らのレイヤー、仮説思考がどこまで求められるか、上司のFBレベルなどが自分が考える要素で、そういった環境/業務に身を置くこと。

- 結局はすべて自分次第/自分で切り開くのみ

- 会社の知名度なども人によっては重要かと思うが、結局はできる人はどこでもできるし、やる人はどんな環境でもやる。(このマインドを持っていたため、フリーランスという意思決定も取れた)

- レバレジーズも当初は恐らく岩槻さん1人で、初期フェーズは名もなき企業で、2人目…3人目…という風に増えていった。

- 人生を変えるチャンスは多くはこなく、見過ごすこともある/たまには直観で意思決定

- 2年目でレバレジーズを辞め、そのタイミングで元リクルートの人との出会ったこと。本当に偶然の出会いで、その人が起業したタイミング/僕の経験が少しは活かせるビジネスドメインだったこと/僕の状況など、すべてがかみ合い、仕事を頂くことに。

- こうした確率論を超えた出会い/きっかけ(転職/独立/留学などしかり)、人生でそう何度も訪れるものではないし、そういったチャンスを直感で掴み取り、あとは行動で正解にしていく。

- 誠実に

- 仕事ができるのはもちろん、人としていい人で、誠実かが重要。

- 全ステークホルダーに対し、誠実な人間でありたい。

- 20代は上司の質も大事/誰と働くか

- 20代は、共に働く上司の質も重要。(スキルだけでなく、仕事へのスタンス/人としてのマナー/懐の深さなど。)

- 若いうちは、この「誰と働くか」が、自己成長における大きな要素を占めている気がする。

売上より大事なもの|HRXが追求すること

25歳9月に株式会社HRXを創業。社名はすごくこだわりました。

MVV・創業メッセージ

▍Mission

Human Resourceの最大化

▍Vision

HR × Business strategy

企業のビジョンの実現において、不可欠である「人」。採用マーケットの観点から自社の魅力を理解し、「人」が最大限に集まる仕組みを創り、採用から事業の優位性を創出します。

▍創業メッセージ

あらゆる情報がオープンになり、「人」「物」「金」「情報」の経営資源の重みが変化しているように感じます。テクノロジーを産み出すのもお金を産み出すのも情報を産み出すのも「人」です。今後、更に「人」の経営資源が重要になるため、「人」が集まる仕組み・定着する仕組み・ポテンシャルが最大化される仕組みを創っているか否かで、事業成長が圧倒的に変わると考えます。Human Resourceを様々なものに掛け合わせることにより、事業・組織を連続的に成長させたいという想いでHRXを立ち上げました。短期では、「人」が最大限に集まる仕組みを創り、採用から事業の優位性を創ることをパートナー企業に提供し、中長期では、世の中の「人」のポテンシャルが最大化される仕組みを創っていくことがHRXの目指す未来です。

今までの人生を経て、事業では「人」が最も重要だと確信しています。

レバレジーズと同じ事業内容/ビジネスモデルの会社が多くある中で、レバレジーズがあそこまで伸びているのも、もちろんマーケットへの参入タイミング、アセット、各機能の方針などあると思いますが、僕は「人/カルチャー」だと思っています。そして、組織における「人」には、「採用の仕組み」「定着する仕組み」「ポテンシャル/エンゲージメントが最大化される仕組み」の3つの軸があると考えています。

それをサービスとしてお客様にも提供していきたいですし、自社でも体現したい。そういう想いで「Human Resource」というキーワードをチョイスしました、

また、「Human Resource」があらゆる経営資源に最もレバレッジがかかるため、掛け算の意味合いの「X」。もう1つは「Human Resource」を軸に連続的に新規事業を立ち上げていく、まだ誰もやったことがない未知の領域に挑戦するための「X」、そういう想いを込めました。

※Knowledge Work社の麻野さんも組織が大事ということは言及していて、共感です。

前職時代から沢山のスタートアップを見てきました。自分自身もスタートアップで事業や経営に取り組んできました。 そして確信したことは、「組織によって事業の成否が左右される」ということですね。 同じような事業をやっていても、会社によって業績に大きな差がある。それは事業の戦略が組織によって適切に実行されるかによって生じることが多いことを目の当たりにしてきました。 実際にナレッジワークの最初のプロダクトである営業ナレッジ共有のプロダクトは、実はナレッジワークより先行して開発・提供している会社が複数ありました。 しかし、後発のナレッジワークが圧倒的な差をつけ、市場のリーダーになりました。そうしたプロダクトと比較されることすらないのが現状です。 手前味噌ながらその差は組織にあると思います。 インターネット上であらゆる情報が共有される時代においては、戦略そのもので差がつくことは少なくなってきたように感じます。皆さんも競合他社の戦略を把握しやすくなっているはずです。 しかし、その裏側にある組織については、大きな差があります。 どのように理念を策定し、どのように人材を採用し、どのように組織を編成し、どのように制度を運用し、どのように人材を育成するのか。

HRXは「Human Resource(人)」にすべてを懸けたい。

100年後も存在する会社をつくる|人間主義的経営

「HRXは、どこを目指しているのか?」と、たまに聞かれます。

上場でも、売却でも、短期的な売上目標でもありません。HRXが創りたいのは、「100年後も存在する会社/カルチャー」です。

僕が心惹かれるのは、売上や成長そのものではなく、その根底に揺るぎない思想や哲学を持つ企業です。ブルネロ クチネリ・RIMOWA・細尾・伊那食品などが好きです。

(共感部分を一部引用):ブルネロ クチネリ

利益ではなく人間至上主義の価値観が、人々の労働意欲を高め、職人技を磨き、結果的にブランドの発展へ実を結んだ。倫理、尊厳、道徳をもって正当な利潤をあげること。そのためにも、人々が美しい環境で働き、少しばかりよい報酬を手にし、自らもその夢の共同責任者として尊敬されていると感じる必要があります。クチネリ社の職人の給料は、イタリアの平均賃金よりも高いことで知られる。職人たちは紛れもないアーティスト。

(共感部分を一部引用):RIMOWA

「いまのラグジュアリーに求められている大切な要素は、サステナビリティーとイノベーションだと思っています。リモワの素材であるアルミニウムは永遠にリサイクルできる素材です。再生素材が製品の根幹であることはとてもありがたいことです。リモワではスーツケースをデザインするときも常にサステナビリティーを意識しています。車輪はすべて永久に使うことを念頭に置き、そこからデザインを起こしているのです」買い替えを促すのではなく、修理して長く使っていただくことが使命だと考えています。

(共感部分を一部引用):細尾

産業革命以降の大量生産・大量消費の中で、多くの物を多くの人に届けていくことで、恩恵を受けた部分もありますが一方で、人が幸せに、豊かになるために突き進んだ結果、物を作り過ぎて売れなくなって――ドーピングのようにマーケティングして、人々の欲望をかき立てて、どんどん捨てさせて。でもこれって限界ですよね。これからは“調和”が重要になってくると思うんです。織物の文脈で考えると、美が一番上位の概念にあって、その過程で、さまざまなテクノロジーを生み出しているんじゃないかなと思ったわけです。

(共感部分を一部引用):伊那食品

年輪は、たとえ雨が少ない年であっても、寒くても、暑くても、毎年必ず一つ増えます。毎年の成長度合いは同じでなくてもよく、前の年よりも大きくなっていることが大切です。

会社経営をしていれば、いいときも悪いときもあります。悪いときでも、少しでも成長を続けることです。むしろ、いいときに市場の影響を受けて急激に成長してしまうことに気をつけなければいけません。確実で安定した成長が、自分たちだけでなく会社を取り巻くすべての人々の幸せにつながることを実感しています。

売上/利益の追求が、必ずしも顧客(ステークホルダー含む)/従業員の幸福と一致するわけではない。

前職も素晴らしい成長企業ですが、防げたであろう不要な早期退職もいくつかみてきました。人材紹介においても、情報Gapがある中での支援/クロージングは売上にはなっても、一人の人生の可能性を狭めてしまうかもしれない、という葛藤が常にありました。

もし、僕が売上だけを追求するなら前職に残る選択肢もありました。

ですが、そこを辞めて起業したので、売上以外含めて、HRXにしか創れないものに挑戦します。

良いカルチャーなくして、良い製品も、良いサービスも、生まれ続けることはないと信じているからです。そのために、HRXは以下のことを何よりも大切にします。

- 人が辞めない組織

- 離職率0~2%

- 社会的信用/事業意義

- 本当にユーザーにとって価値があるか/本質的か

- 自分が大事にしている人に心からおすすめできるか

- キャリアパス/自己成長性

- 従業員がいかに自らのなりたい像に近づけるか

- 従業員のキャリアの選択肢を広げるために、新規事業にも挑戦していく

- 人間関係

- 人間関係の不要なストレスがないか

- 給与

- 同業界より1.5倍~2倍

- 働き方

- フルフレックス/ハイブリッド/家庭との両立ができるか

事業はもちろんですが、僕はカルチャーに興味があります。そこの作りこみができれば100年後も続くと思います。

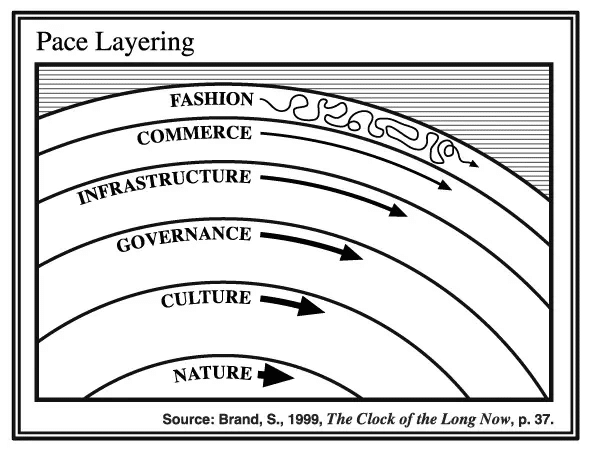

当社のお客様からこの考えを教えていただいたのですが、スチュアート・ブランドが提唱する「ペースレイヤリング(Pace Layering)」という考え方に僕自身非常に共感しており、HRXでもCULTUREを創りにいきます。

※CULTURE:価値観/伝統など、人々のアイデンティティの根幹。数百年単位で、非常にゆっくりとしか変化しませんが、上のすべての層に絶大な影響を与えるものという解釈。

売上至上主義や、終わりなき成長競争に、どこか違和感を覚えているあなたへ。

事業を通して、思想や哲学、そして「美しさ」とでも言うべき何かを、共に追求しませんか。

/assets/images/16328296/original/8e7d7fac-16ad-451f-b1be-ef62a1ec5842?1738649145)

/assets/images/16328296/original/8e7d7fac-16ad-451f-b1be-ef62a1ec5842?1738649145)

/assets/images/16328296/original/8e7d7fac-16ad-451f-b1be-ef62a1ec5842?1738649145)