※このストーリーは、noteで発信した記事を転載しています。

こんにちは! カンリーでエンジニア採用を担当している宮本です。

みなさんの会社には、CTO室がありますか?

Chat GPTに聞いてみたところ、CTO室とは「企業における技術面での最高の意思決定機関であり、技術の進展や活用を通じて、企業の競争力や成長を支える役割」という、わかったようなわからないような回答。

というわけで今回は、カンリーのCTO室についてご紹介したいと思います!

執行役員CTO 小出 幸典

慶應義塾大学大学院修了。アクセンチュア株式会社を経て、2014年7月に株式会社Gunosyへ入社。メディアプロダクトの配信アルゴリズム開発や、全社データ基盤構築等を担当し、2019年7月にCTOに就任。2022年より業務委託としてカンリーの事業に携わり、2024年9月に執行役員CTOに就任。エンジニア部を管掌。

▼参考記事:カンリーのエンジニアかくあるべし

CTO室 波多野 雅哉

新卒でCTCに入社。不動産の基幹システムなどの提案から、要件定義、PM/PL、開発、運用まで幅広く経験。その後、ベンチャー企業でフルスタック開発や組織作りを担当。2020年4月に1人目正社員としてanyに入社、同年7月にCTO就任、同年12月には取締役に就任し、エンジニア組織構築や開発生産性向上に注力。2025年1月、カンリーのCTO室エンジニアとして入社。イネーブリングに取り組む。

▼参考記事:カンリーCTO室に入社しました。CTOを経たからこそ見える、自分がやるべき仕事。

自走できるチームをつくるためには、”我慢”が必要

宮本:

CTO室がない会社もあると思うのですが、どうしてカンリーではCTO室を作ったのですか?

小出さん(以下、小出):

開発して、リリースして、運用して、また開発して、という一連の流れを、プロダクト開発チームで完結できるようになるといいな、と思っていまして。そうなるには、技術レベルを上げなくてはならなくて、さらに横串を通すために、組織全体を見て動ける人が必要だよね。といった流れで、CTO室を作ろう、という意思決定をしました。

ただ、技術レベルを上げるといっても、新しい技術を持ってきて「今日からこれを使いましょう」と言っても、まったく浸透しないんですよね。どう技術に向き合うのか、チームの中でどうやって課題に向き合っていくのかを、合わせて考えていかなくちゃいけない。つまり、「技術レベルを上げること」と「組織」は切っても切れない関係なんです。

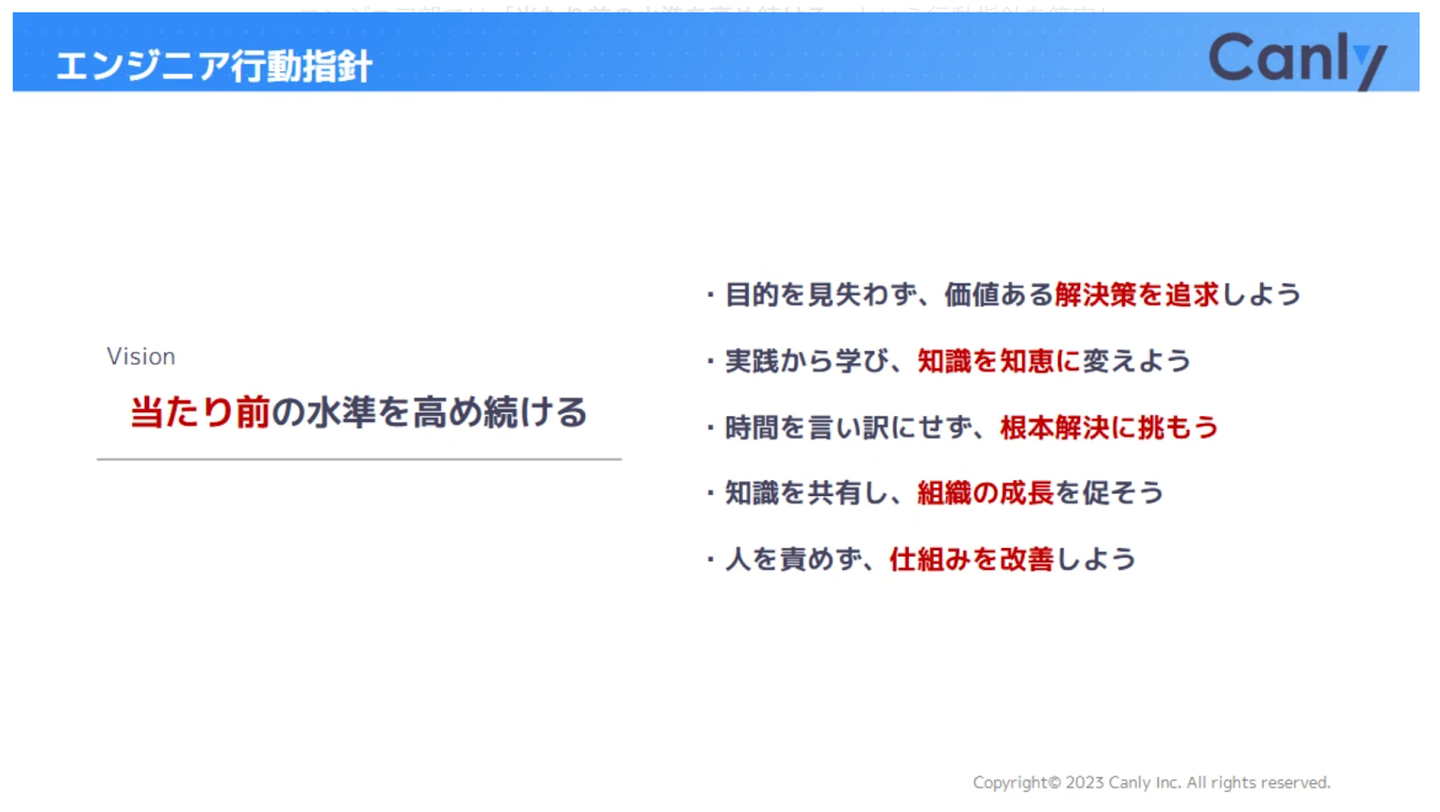

スタンス的なところは、行動指針という形でまとめたのですが、技術力や組織を強くするためには、これを各チームにイネーブリングしていかなくてはなりません。行動指針を体現するってこういうことですよ、という姿勢を見せていくという感じですね。

![]()

そのためには、各チームの中にリードしてくれる人、たとえばEMがいる上で、さらに組織横断的に関与していく人の2軸でやっていくことが大事なんじゃないかなと。EMがチームを牽引しつつ、CTO室が横断的に関与する、というような役割分担をするイメージですね。

スモールスタートで始めようということで、実はすでに波多野さんには、基幹プロダクトである「カンリー店舗集客」を開発するチームを見てもらっています。オーダーとしては、チームメンバーが自分たちで解決できるように考え方や向き合い方を教えてほしい、波多野さんがなんでもかんでもやらないように、と伝えています。

宮本:

なんというか、もどかしい立場ですね..。

波多野さん(以下、波多野):

そうですね。目の前に課題があれば一刻も早く解決したいですし、たいへんそうにしているメンバーの力にもなりたいですから。でも、僕が全てやってしまっては意味がないんですよね。僕が抜ける前提で、自立自走できる仕組みを作ったり、スタンスや技術論を教えていくのがCTO室の役割なので。手を出したくなってしまってもぐっと堪えてます(笑)。

生産性向上の第一歩は、型をつくるところから

宮本:

波多野さんが今おっしゃった、CTO室の役割について、もう少し詳しくお話しをお聞きしたいです。

波多野:

大前提として、カンリーのようにマルチプロダクトを展開している組織って、どうしてもサイロ化してしまうんですよね。プロダクトごとに別々のドメインを必要とするので、必然的にそうなってしまうというか。

小出:

そのとおりです。が、サイロ化したままではいけないと思うんですね。マルチプロダクトで多少ドメインが違ったとしても、共有できるナレッジはあるはずなので。みんな似たようなことをしているのに、他のチームのことを知らなくて車輪の再発明をしちゃってるのは、もったいないですからね。

![]()

波多野:

サイロ化させない、生産性を高めるという観点では、コンパウンドさせたり、チームがお互いに干渉しあえるようになるといいのかなと思っていて。そのために横串を通して、組織全体で効率化を目指したり、グロースの基盤になるものを作っていく、整えていくのが、CTO室でやるべきことなんですよね。

小出:

いわゆる標準化、型化のところですよね。どこかのチームで型化が上手くいけば興味が湧いて、自然と「どういうふうにやってるんですか?」というコミュニケーションが生まれる。さらに、「あのチームで上手くいったから、全社でもやってみよう」という感じで、広げていけるといいのかなと。

宮本:

型化はどのように進めていくのですか?

小出:

こういう方法でやれば上手くいきますよ、というフレーム・方法論みたいなものはもちろん重要なのですが、トップダウンで始めたり、外側からアドバイスしているだけで身につくかどうかは疑問でして。ただ型をなぞっているのと、自分たちが課題に感じて取り入れようとするのでは、浸透度合いがまったく違うと考えています。

となると、まずはみんなの課題認識レベルを上げて、ナレッジを共有する仕組み、いや、文化を作る必要があると思ってます。仕組みを作ったらできるかというとそうではなくて、文化を醸成していかないと、ずっとやらされてる感が残ってしまって、根付かないですから。

具体的にどうするかというと、実際に取り組んでみて、自分たちのものにするというところまで、一気にブーストをかけられるような支援ができるといいのかなと。チームの状況によって、エンベデッド(チームに入り込む)とイネーブリング(外側からチームを支援する)の割合みたいなところは考えて、使い分けていきたいですね。

波多野:

そこでいうと、カンリー店舗集客を開発するチームでの支援は課題解決にフォーカスしているので、エンベデッドの要素がけっこう強いのかなと。小出さんがおっしゃったように、まずはひとつのチームから始めて、組織全体にイネーブルメント(※1)を展開していけるといいなと思ってます。

(※1)イネーブルメント:生産性や効率を上げ、開発に集中できる環境を整えること

チームと二人三脚で、技術だけでは解決できない課題に立ち向かう

宮本:

最後にもうひとつ、理想のチームや組織についても、お聞かせいただけると嬉しいです。

波多野:

取り決めをしたわけではないのですが、カンリー店舗集客チームのEM須藤やメンバーとは、スクラムを整えていく中で、ゆくゆくは横展開できるようなナレッジだったり型を作って、モデルケースになりたいよね、という話が出てきてまして。同時に、技術基盤もまだまだこれからだけど、「やっていこうぜ!」みたいな雰囲気になっていて、すごく盛り上がってる感じです。

インフラや監視の設計方針など、ハード面の型化はSREチームがやってくれているので、CTO室ではソフトの部分を作っていきます。技術力でバリバリやっていくだけではなく、仕組みを作ったり、どうやったら周りを巻き込めるのか、どうやったら浸透させられるのかを考えたり。カンリー店舗集客チームでの取り組みを通して、「このやり方なら、上手くいくよね」というフレームを作っていけたらいいなと思ってます。

![]()

小出:

CTO室がやるのは、日々のプロセスサイクルであったり、けっこう抽象的な課題ですよね。波多野さんが今、取り組んでいる「目の前の課題」も、技術的な課題は一定ありつつも、もっとウェットなものなのかなと思っていて。

波多野:

そうですね。コーディングだけでは解決できない課題、と言ったらわかりやすいですかね。

たとえば、ADR(Architecture Decision Record)を導入することになったとして、単に、導入するだけじゃダメなんですよね。

方針を整えたり、説明するというのは大前提。その上で、なぜ入れるのか(背景課題・選定理由)、入れるとどういういいことがあるのか(メリット)、なぜこれを選んだのか(比較)、何をめざしているのか(未来)など、思考を辿って伝えることでまずメンバーが納得して使う雰囲気ができること。特にADRを作る過程で「エンジニアが技術力を上げていくために必要な思考を身につけられる」といったメリットがチームにマッチしていることは大切です。その次に、実践で並走して、小さな成功体験を重ねていくことが重要だと思っています。

宮本:

導入して作る、という作業をやっているだけではダメ、ということですかね?

波多野:

そうですね。文化を作っていく、文化として根付かせるには、背景や目的を知ってもらうことが、かなり重要なのかなと。

小出:

イメージとしては、チームに入り込んで「これって課題だよね」「改善したほうがいいよね」とみんなが納得した状態で作ってもらう。で、作ったあとに、「でね、こういう手法があって」と、ここで初めて種明かしする。

波多野:

あまりよくない言い方かもですが、煽るイメージですよね。

宮本:

チームに入って、課題や解決したいことをガンガン引き出していく、と。

波多野:

ですね。もうひとつ、ちょっと違う軸の話になっちゃうんですけど。組織が大きくなって人が増えていくと、EMと小出さん(CTO)の間に階層ができますよね。そうなったときに、小出さんが1,000人の前で話したことをEMやメンバーに説明する人、いわば、翻訳する人が必要になってくると思うんですね。

そういう状況になったときに、CTOともEMともメンバーとも同じ目線で接することができるCTO室のポジションは、けっこう役に立つのかなと思っていて。こういう役割も、将来的には担っていきたいですね。