ASIA to JAPANが運営する、海外トップ⼤学の外国⼈学⽣や⽇本⼈留学⽣を対象とした採⽤⽀援サービス「FAST OFFER」。

参加企業は専用サイトから面接したい学生を選び、日本で対面の面接を実施できます。

本記事では、2024年12月開催の「FAST OFFER」面接会に参加した20社、23名に対して行った、外国人材採用に関するアンケート結果をご紹介。

後編では、外国人材を受け入れるにあたって各社がどのような工夫をしているのか、具体的な取り組みについて見ていきます。

目次

- 外国人材の「入社前の事前準備」としてやればよかったこと

- 外国人材の「入社後の対応」としてやればよかったこと

- 外国人材と仕事をするために、各社が行う工夫とは?

- 外国人材の受け入れの経験値を蓄積し、体系化することが重要

ASIA to JAPANが運営する、海外トップ⼤学の外国⼈学⽣や⽇本⼈留学⽣を対象とした採⽤⽀援サービス「FAST OFFER」。

参加企業は専用サイトから面接したい学生を選び、日本で対面の面接を実施できます。

本記事では、2024年12月開催の「FAST OFFER」面接会に参加した20社、23名に対して行った、外国人材採用に関するアンケート結果をご紹介。

後編では、外国人材を受け入れるにあたって各社がどのような工夫をしているのか、具体的な取り組みについて見ていきます。

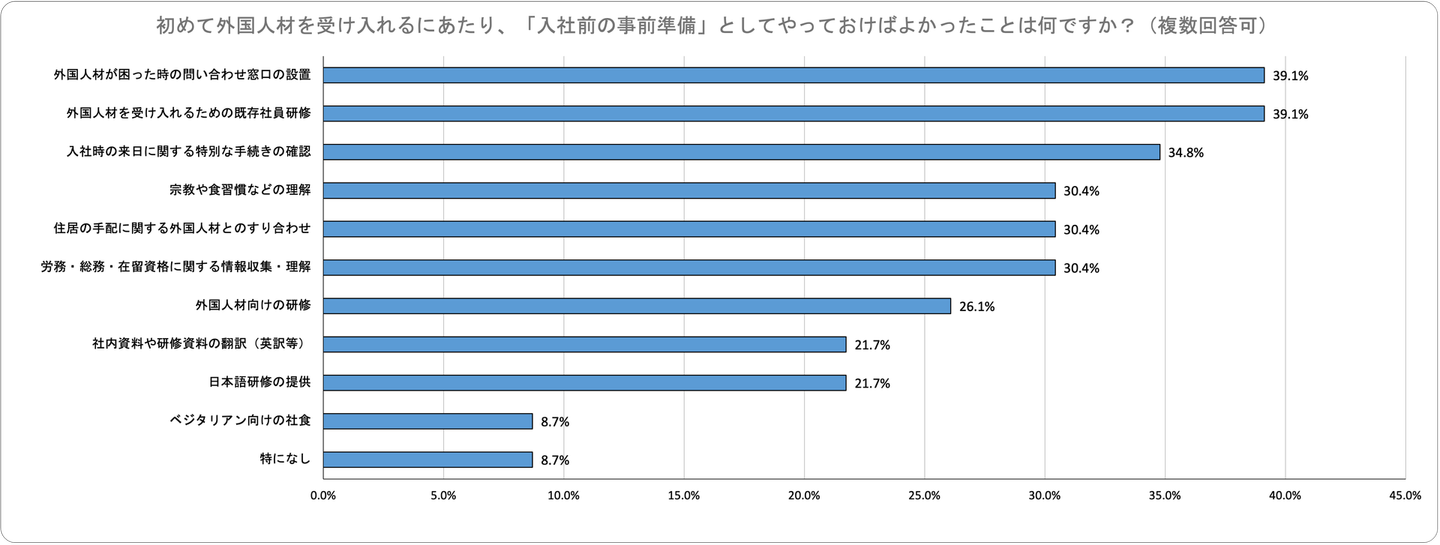

外国人材の「入社前の事前準備」としてやればよかったこと

「初めて外国人材を受け入れるにあたり、入社前の準備としてやっておけばよかったこと」を聞きました。

最も多かったのは「外国人材を受け入れるための既存社員研修」と「外国人材が困った時の問い合わせ窓口の設置」の2つ。

これらは重要度が高く、即できる施策です。

例えば、日本語力向上のサポートは重要であるものの、施策として取り組む負荷は高く、費用もかかります。

それに対し、受け入れ側の対応強化は取り組みやすく、効果的。

これから外国人材を始める企業に、ぜひ事前準備として取り入れていただきたい施策といえます。

なお、問い合わせ窓口は立候補制にするのがおすすめです。

外国人材への対応を気が進まない人にお願いしてしまうと、外国人材も相談がしにくくなってしまいます。

世話好きな人、外国人材と積極的に交流したい人に立候補してもらうのが理想です。

それが難しい場合はローテーション制にするのもいいでしょう。

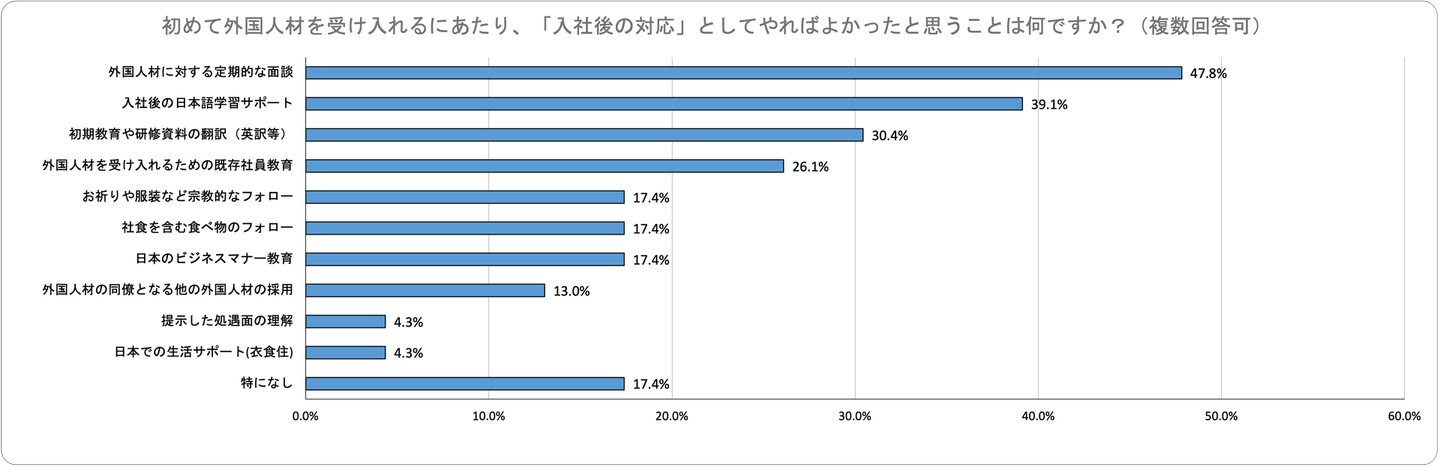

外国人材の「入社後の対応」としてやればよかったこと

「入社後の対応」としてやればよかったことで、最も多かったのは「外国人材に対する定期的な面談」でした。

これも重要度が高く、即できることとして、ぜひ取り入れていただきたい施策です。

新卒採用全般に通じますが、新入社員と密にコミュニケーションを取り、早期に不満や問題への対処ができれば、大事に至らずに済みます。

早期離職を防ぐためにも、傷口が広がる前に対応することが肝心です。

次に多かったのは、「入社後の日本語学習サポート」。

非常に重要ですが、実施するにあたって「日本語学習を業務とみなすか」「費用のサポートをどうするか」という大きく2つのことを考える必要があります。

特に、前者の「日本語学習を業務とみなすか」は、企業によって判断が分かれます。

外国人材からは業務の一環とする方が喜ばれますが、勉強のために仕事を抜けられるのは困るという現場の事情もあり、企業として考え方を整理しなければなりません。

最も取り入れやすいのは、「あくまで日本語学習は任意であり、評価には入れない」「学習は業務外」「ただし、費用は会社負担」とするパターン。

仮に「業務時間外に日本語の勉強はしたくない」と外国人材が言う場合には、「日本語の勉強をやる・やらないは任意だが、やらない場合は日本語力の問題で任せられる仕事が減っていく」ことを明確に提示し、理解してもらった上で、本人に判断を求めましょう。

企業によっては「課長昇進にはTOEIC800点以上が必要」「海外駐在希望者にはビジネスレベルの英語力が必須」など、キャリアアップの条件を定めることもあります。

条件をクリアするために従業員が業務時間外に勉強をするのも一般的な話であり、外国人材であっても考え方は同じです。

そこに照らし合わせると、「日本語は仕事上絶対に使うスキルであり、キャリアアップのための日本語力向上の勉強は任意だが、費用は会社が負担する」のは妥当と言えるでしょう。

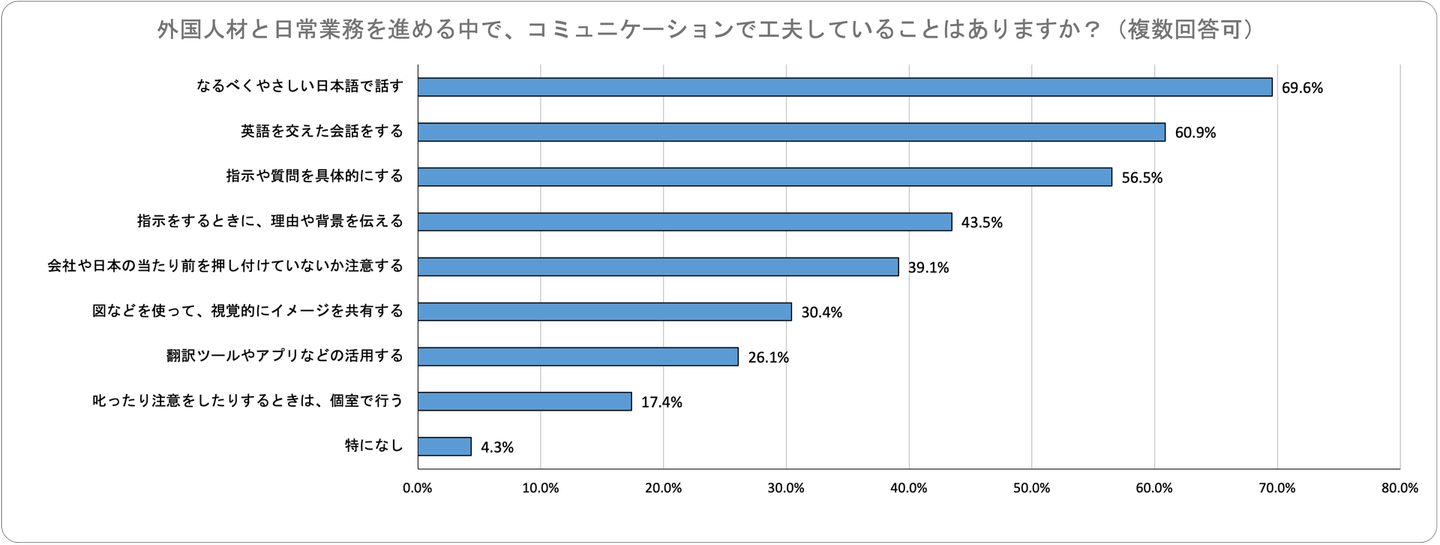

外国人材と仕事をするために、各社が行う工夫とは?

次に、外国人材と仕事をする中でのコミュニケーションの工夫を聞きました。

上位には「やさしい日本語で話す」(69.6%)、「英語を交えた会話をする」(60.9%)と、言葉の問題をクリアするための配慮が並びます。

続いて「指示や質問を具体的にする」(56.6%)「指示するときに、理由や背景を伝える」(43.5%)と、業務上の伝え方への工夫が挙げられました。

例えば、次の回答は外国人材に対する困り事として、企業からよく相談を受けるケースです。

「離職時にギリギリのタイミングで届けを出す人がいます。日本人は迷惑のかからないように数か月前から相談がありますが、外国人は規定ギリギリでの相談でも悪気がなく、対応に苦労しています」

たとえギリギリであっても、規定内に相談をしているのであれば本来問題はないはず。

日本人の社員が数カ月前から相談をするのは暗黙の了解として行っていることであり、それを理由に「だから駄目」と外国人材に説明することはできません。

また、従来の日本では「上司の指示通り動く人が優秀」という考え方があり、「言われた通りにやるのが良い」という価値観が残っていることも。

片や海外では上司と部下で意見を交わし、その上でベストな案を決定するのが一般的です。

そもそも外国人材を採用するメリットには、ダイバーシティの実現もあります。

日本人と違う視点を取り入れることも外国人材採用の目的であり、「指示通りにやりなさい」だけでは、異なる意見を取り入れる機会がなくなってしまいます。

日本の若手人材にも共通しますが、かつて日本企業が暗黙の了解として行ってきた慣習は通用しにくくなっています。

外国人材への対応は「空気を読む」「あうんの呼吸」を是正するチャンスと捉えることで、結果として日本人の若手人材の定着にもつながるはずです。

その他、具体的な各社の工夫は以下をご覧ください。

<孤独感の解消>

「英語が話せる人を世話係として担当させる」

「同胞の先輩がいると、頼りになる」

「同じ国出身の先輩社員と交流できる機会を設ける」

「外国籍社員同士のネットワーク作りをすることで、会社への帰属意識の高まりや悩みの共有による安心感の醸成が出来ていると感じる」

<社内文化の醸成>

「受入れた外国人社員に活躍してもらい、それをアピールし、外国人社員の優秀さを社内各部署に理解してもらう」

「食事やお祈り、そのほか日本では馴染みのない習慣を事前に社員へ説明し、理解を得ておくこと」

<慣らし期間の設定>

「入社までの間に配属職場&対象者間で細かにコミュニケーションの機会をつくった」

「新卒を2カ月間のインターンシップとして受け入れるプログラムを実施した。日本文化、日本のビジネス現場を知ってもらうことで、入社後のリアリティショックをやわらげ、定着を促す意味で非常に効果的だった」

また、外国人材を受け入れるにあたって、今後取り組んでいきたいことも聞きました。

全体的に、日本語を含めた外国人材への教育とともに、社内の英語化に言及する声が目立ちます。

なお、英語化は外国人材を受け入れるための必須条件ではありません。

外国人材の比率や今後の自社の目指す姿に応じて対応を考えましょう。

<外国人材への教育>

「OJTではなく、研修プログラムが必要と思います」

「日本語育成プログラムの作成」

「すでに多くの外国人材と仕事をしていますが、より幅広い外国人材に定着・活躍してもらうには、異文化の方であることを前提としたオンボーディング(日本語教育、受け入れ側への教育)が求められるように感じます」

<交流機会の拡充>

「定期面談」

「業務で直接関わらない他の社員とコミュニケーションをとる機会を増やす」

「外国人従業員とのコミュニケーション機会を作る」

「地域社会との交流の場を増やす」

<社内の英語化>

「日本人社員の英会話習得」

「社内資料の英語化。特に人事制度は日本語から難しく、外国籍社員の理解には時間を要するため」

「人事的な書類や新人研修など、日本語が読めることが前提となっていて英訳が進んでいない書類が複数存在する。少しずつでも英語化を進めていきたい」

「最近は翻訳機能があるので便利だが、資料に図として貼り付けた文章は自動的に翻訳されないので、資料の作成方法に気を付ける必要がある」

<その他>

「インフラ環境の整備(社内資料、住居、既存社員意識変革)」

外国人材の受け入れの経験値を蓄積し、体系化することが重要

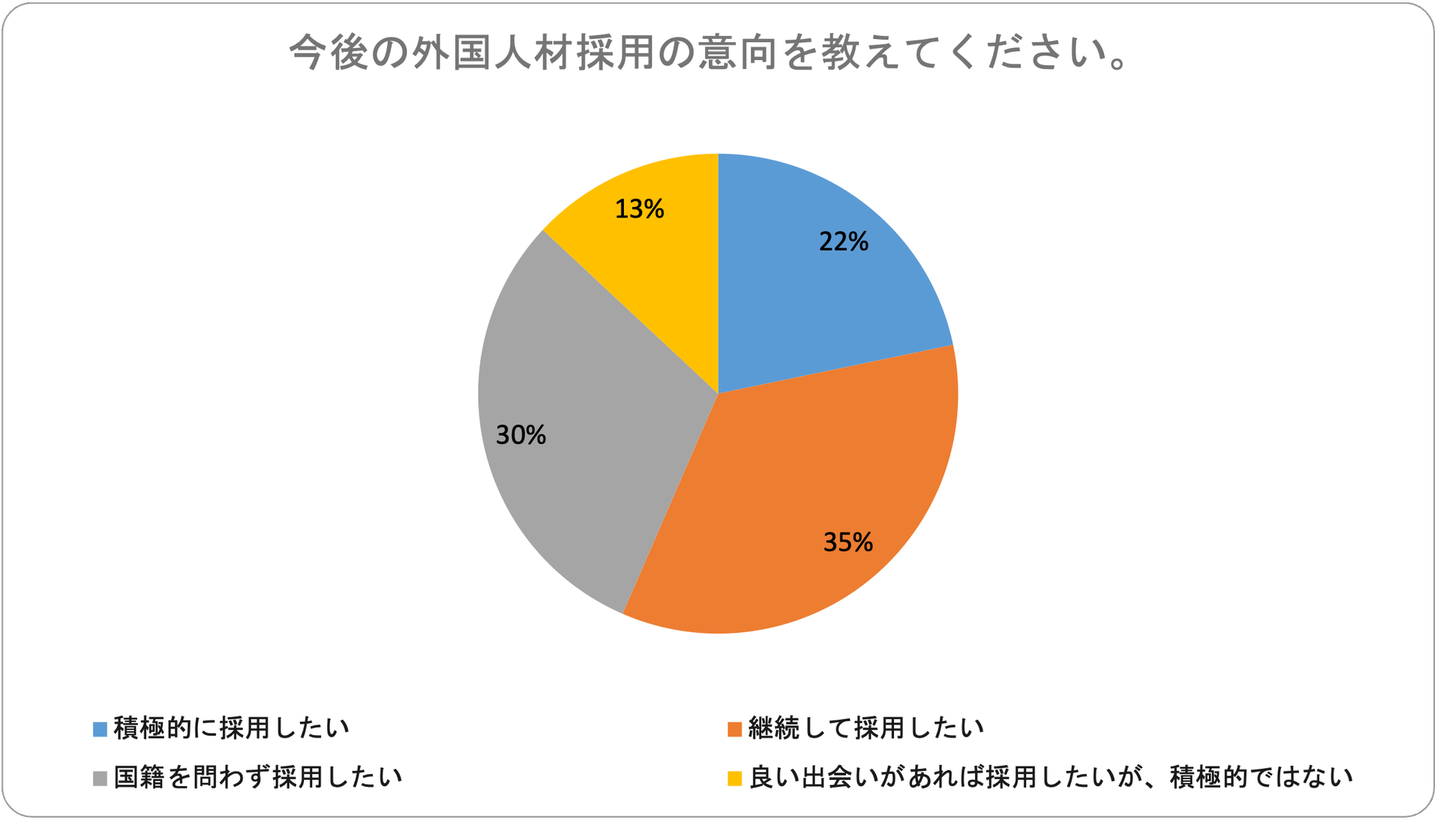

最後に、今後の外国人材採用の意向について聞いたところ、「積極的に採用したい」「継続して採用したい」が半数以上という結果に。

その理由も合わせて紹介します。

<積極的に採用したい>

「エンジニアの絶対数が不足しているから」

「外国人社員の人数を増やすことで彼ら・彼女らの発言力を強め、考え方の多様性を広げていきたいから」

「会社として、人財のダイバーシティこそがイノベーションを促進するものと考えているため」

<継続して採用したい>

「先端技術の領域では国内の採用市場は頭打ちの状況。一方で海外には日本にはいない学生が高度な領域を学んでいるため」

「外国人材の採用を始めたからには継続しなければ意味がないし、社内の意識を変えるためには、もっと外国人材を増やす必要があると思う」

「日本人社員の刺激にもなりますし、日本人の新卒採用と比べて、外国人材はモチベーションも理解力も高い傾向にある印象です。また海外の仕事にも抵抗なく対応できるので、今後も採用を継続したいと思います」

<国籍問わず採用したい>

「日本の労働市場を考えると、外国人材は意識せずとも比率として増えていくだろうし、実際当社の採用ではそうなりつつあるため」

「外国人材もやはり人物によるため」

<良い出会いがあれば採用したいが、積極的ではない>

「外国人材のマネジメントは日本人相手よりもオーバヘッド(間接費)が多い」

「受け入れ後のサポートが充実していない。採用前に、まずはサポート体制を確立すべきだと感じる」

業務上で英語が必要といった事情がない限り、本来であれば外国人材の採用は必要ありません。

それでも採用をしたということは、日本人の採用が難しくなる中、外国人材の採用をせざるを得ない状態にあることを意味します。

つまり今後も日本人の人口が減る以上、外国人材採用の継続は前提となります。

そのためにも、外国人材の採用や受け入れの経験値を蓄積することが重要です。

特にジョブローテーションなどで人事のメンバーが変わるのであれば、ノウハウを個人ではなく、会社として貯める意識が不可欠です。

資料を残し、スケジュールとタスクをまとめ、採用から受け入れまでのプロセスを体系化していきましょう。

中でも受け入れ後のポイントは、定期面談です。

今後の経験値を蓄積するためにも、入社1カ月後、半年後、1年後にどういう問題が生じるのか、データを貯めていけば、国籍や性別、職種などで傾向も見えてきます。

本人のサポートのみならず、いわばマーケティング的な位置付けとして、面談を捉える必要があります。

今後のASIA to JAPANでは、企業が継続して外国人材採用を行えるように、外国人材の受け入れ支援を強化します。

既存社員研修や定期面談、日本語学習などサポートに入ることで各社の課題を集め、当社が集合知となることを目指します。

前編はこちら

/assets/images/9236909/original/653e3615-d53f-4f3e-be69-df5f277afb03?1679983232)

/assets/images/3547577/original/957125b2-f939-4681-bcb8-26e3beb68390?1637490761)

/assets/images/3547577/original/957125b2-f939-4681-bcb8-26e3beb68390?1637490761)