- Reckoner API

- PM/ITコンサルタント

- プロジェクトマネージャー

- Other occupations (20)

- Development

- Business

- Other

初めまして。スリーシェイク人事の山中です。主な業務として、従業員研修やエンゲージメント施策の企画・実施などを担当しています。

今回は、今年の春に社内で実施した「マインドフルネスセルフケア勉強会」を通じて、マインドフルネスを学んだ参加者と講師の方々に、その実践を通じて感じた変化や気づきについてお話を伺いました。

インタビューにご協力くださったのは、受講者の岡戸さん(HR本部労務担当)と小渕さん(Sreake事業部エンジニア)、そして講師を務めた松浦先生の三名です。

目次

1. なぜ今、マインドフルネスなのか?

2. 勉強会での学びがもたらした嬉しい変化とは?私にとってのマインドフルネス、そして日々の変化

〜参加のきっかけは、自分と向き合い、他者とつながるために〜

〜マインドフルネスがもたらした変化「感情のラベリング」と「他者理解」〜

〜マインドフルネスを継続するコツ・無理をしない「思いつき」の実践〜

3. 組織の健康は「わたしを大切にする心」から

〜一人ひとりのウェルビーイングが、組織や社会を変えるきっかけになれたら〜

1. なぜ今、マインドフルネスなのか?

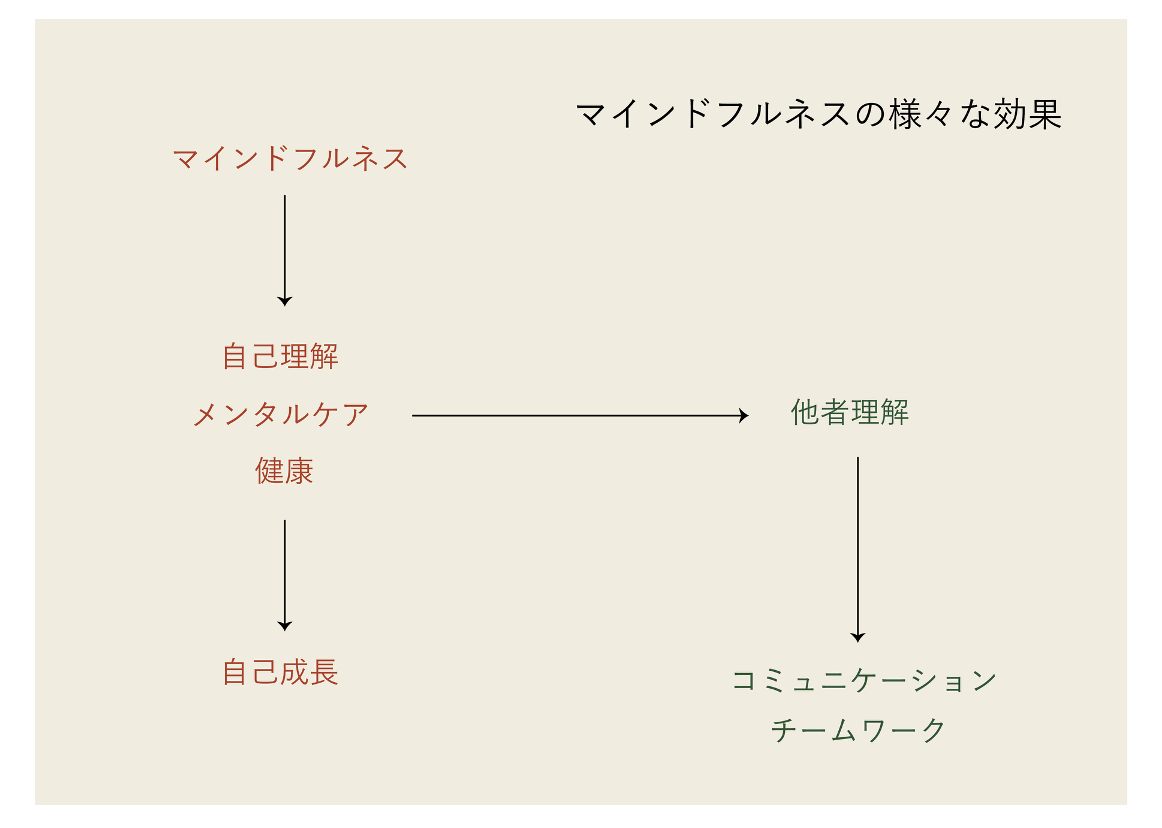

近年、ストレスケアや集中力向上に効果があるとされるマインドフルネス。その効果は、個人のウェルビーイング向上だけでなく、チームや組織全体の活性化にも繋がるといわれています。

当社でも、自身のメンタルヘルスとの付き合い方、そして不調に対するケアの方法を知ることで、少しでも”人生の充実や幸せに暮らしていくこと”へ繋がってほしいという考えから、マインドフルネスを実践的に学べる勉強会を開催することになりました。

- 私自身の経験になるのですが、昨年に個人で講師の松浦先生が運営するスクールに通い、マインドフルネスについて学んでいました。この学びをきっかけにして、今の自分・そして過去の自分を深く知ることで、それまで目を背けていたような弱い部分にも上手に向き合うことができるようになり、以前よりも前向きに、日々を乗りこなせるようになれたと感じています。そしてその経験が、この勉強会の企画に繋がりました。

2. 勉強会での学びがもたらした嬉しい変化とは?私にとってのマインドフルネス、そして日々の変化

〜参加のきっかけは、自分と向き合い、他者とつながるために〜

まず、受講者のお二人にこの勉強会に参加したきっかけを伺いました。

小渕さんは、チームマネージャーとして、部下のストレスコントロールをサポートしたいという想いがあったと言います。

小渕さん:自分自身が、なんとなく抱え込んでしまう『じわじわとした負の感情』をコントロールできるようになりたい、という思いがありました。また、チームのマネージャーになった時期とも近かったので、部下のメンタルヘルスケアに役立つ知識としても、マインドフルネスを学びたいと思いました。

一方、かねてからマインドフルネスに興味を持っていたという岡戸さんは、労務担当として、日頃から従業員の心身の健康をサポートする中で、セルフケアの重要性を感じていたそうです。

岡戸さん:シリコンバレーで話題になった頃から興味はあったものの、自分一人ではどう実践したらいいのか分からず、ずっと中途半端な状態でした。そんな時、社内で勉強会が開催されることを知り、すぐに参加を決めました。労務担当という仕事柄、従業員の方々と心身の健康についてお話する機会が多く、セルフケアができる方は、多少の負荷があっても穏やかに過ごされている印象があったので、自分もそうなりたいという気持ちもありました。

お二人のお話からは、『自分自身のため』だけでなく、『他者への関わり方』という視点も参加の大きな動機となっていたことが印象的でした。

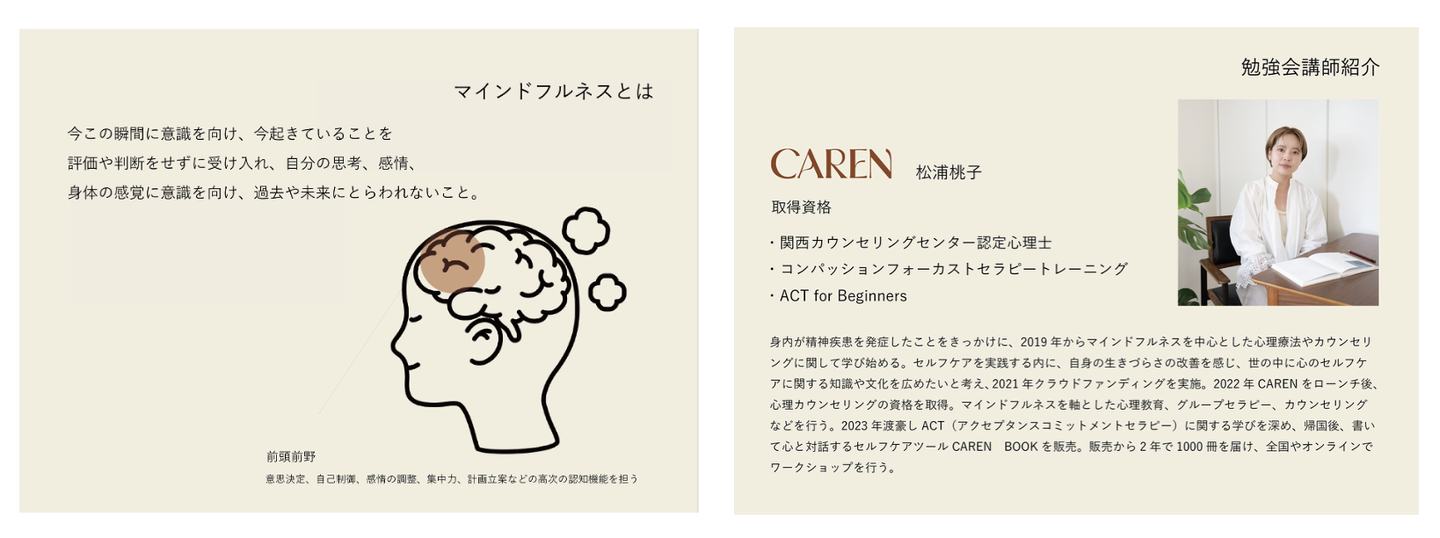

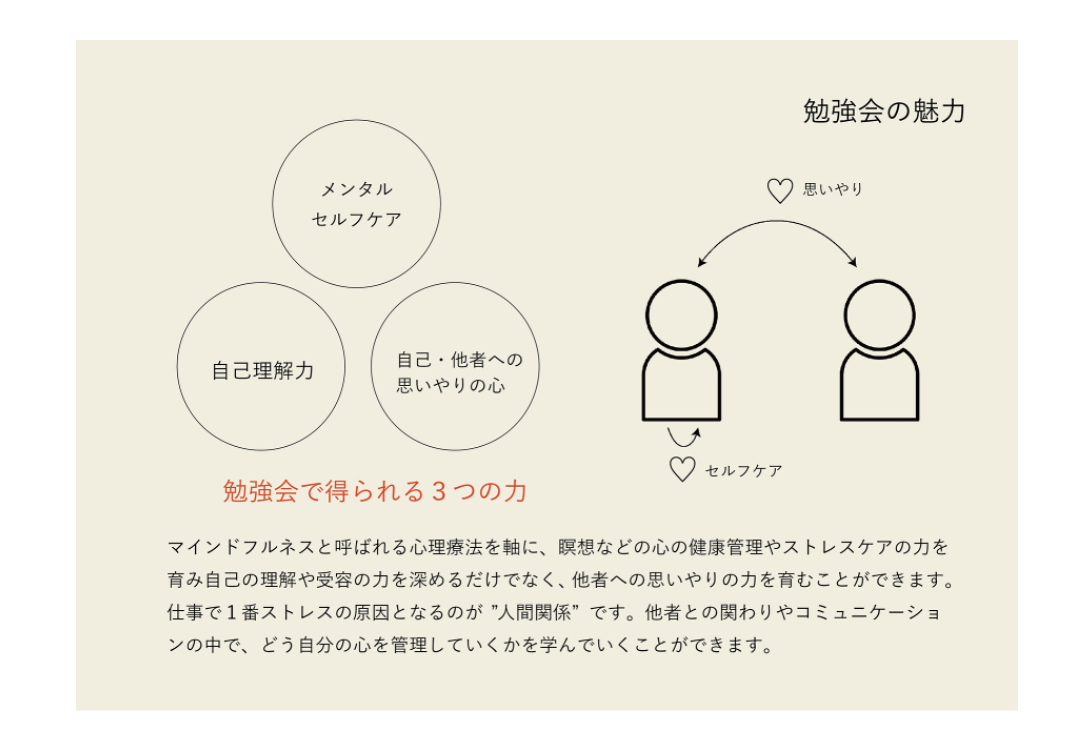

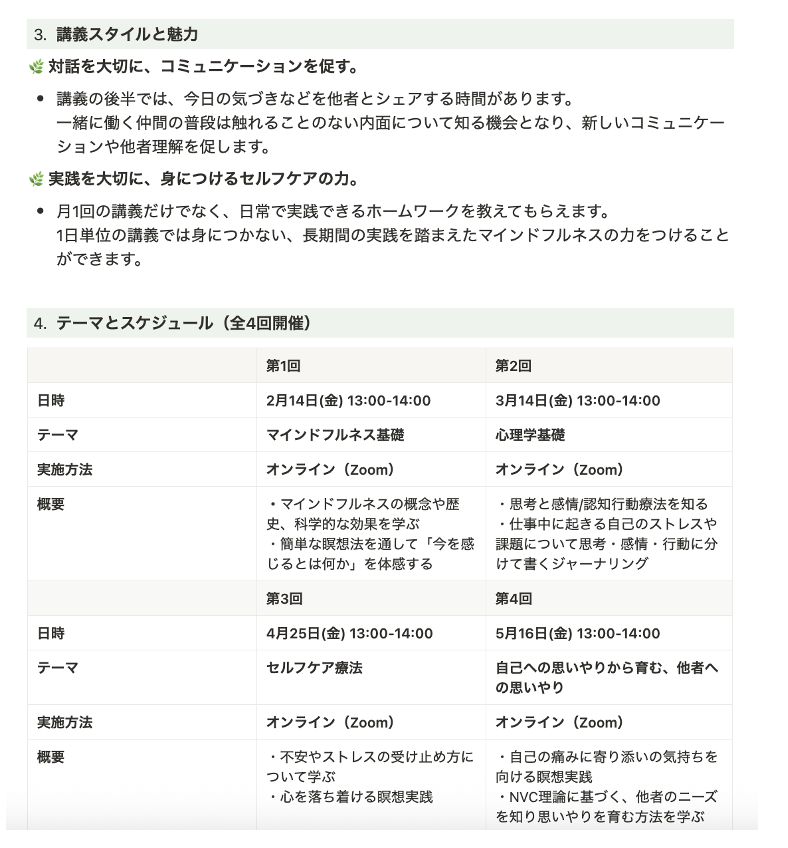

- 開催当時に社内で案内した資料の一部です。なるべくマインドフルネスを知らない人にもわかりやすく、日常で取り入れやすい講義になるよう工夫しました。また、参加者同士が言葉を交わせる時間を持つことも大切なポイントにしていました。

〜マインドフルネスがもたらした変化「感情のラベリング」と「他者理解」〜

全四回の勉強会の中で、特に印象に残っていること・受講後の変化について聞いてみました。

小渕さん:自分の中でモヤモヤしていたことが言語化できたことで、すっきり理解できたのが大きな収穫でした。特に”ラベリング”(1)として、感情に名前をつけることができるようになったのが大きいです。ネガティブな感情が湧き上がっても、それに『ネガティブな感情だな』と名前を付けるだけで、それ以上深く考え込まなくなり、自然と気持ちが楽になるようになりました。これはすごく効果的だと感じています。 まだチームで実践する機会は持てていないのですが、個人的な変化としては、ネガティブなことを考えることが減りました。自分自身の感情をありのまま受け入れられるようになったことで、些細なことを気にしすぎなくなったように思います。

小渕さん:以前は、他者の言動にストレスを感じることもありましたが、今では『他人の考えだから気にしなくていいや』と楽観的に考えられるようになりました。その他に、今年の夏休みにも変化を感じることがありました。長めの休み中は『これをやろう』『勉強しよう』など計画するものの、結局は計画通りに進まないこともあります。しかしそんな時も、『まあいいか、休むことに集中しよう』と思えるようになったんです。マインドフルネスを学んでから初めての長い休みでしたが、とてもリラックスして過ごせました。

その変化は素晴らしいですね。 私自身もマインドフルネスを学んで以来、モヤモヤした気持ちをうまく消化できるようになり、ネガティブな感情に支配されることが減ったように感じます。以前は、モヤモヤを解消するために「答え」を求め、解決しないと気持ちが収まらないこともありました。しかし、今ではそうではなくても、しなやかに感情を消化できるようになりました。

悩みの多くは、社会生活の中で他者との関わりから生まれている気がします。マインドフルネスによって自己をコントロールする力と同時に、他者理解も深まることで、感情の整理が上手くできるようになったのだと思います。岡戸さんはいかがでしたか?

岡戸さん:私も同じく”ラベリング”だったのですが、それに加えて、グループワークがとても印象に残っています。普段全く違う業務をしている人たちが、ストレスを感じた時の状況や感情を共有し合うことで、『自分だけじゃないんだ』という共感が生まれ、距離が縮まったように感じました。また、自分とは違う考え方や感じ方を知ることで、他者理解が深まったように思います。最近では、自分の感情を『I(アイ)メッセージ』(主語を『私』にして、自分の気持ちや考えを伝えること)で伝えられるようになったのが大きな変化です。

岡戸さん:例えば、子供に何かお願いするときでも、『音が大きくてお母さんは本が読みづらいから、少しボリュームを下げてね』と、自分の気持ちを主語にして伝えるようにしたところ、子供も感情的にならずに受け入れてくれるようになりました。そのおかげで、家の雰囲気が柔らかくなったと感じています。マインドフルネスで自分の感情を観察する習慣ができたことで、この変化につながったのだと思います。

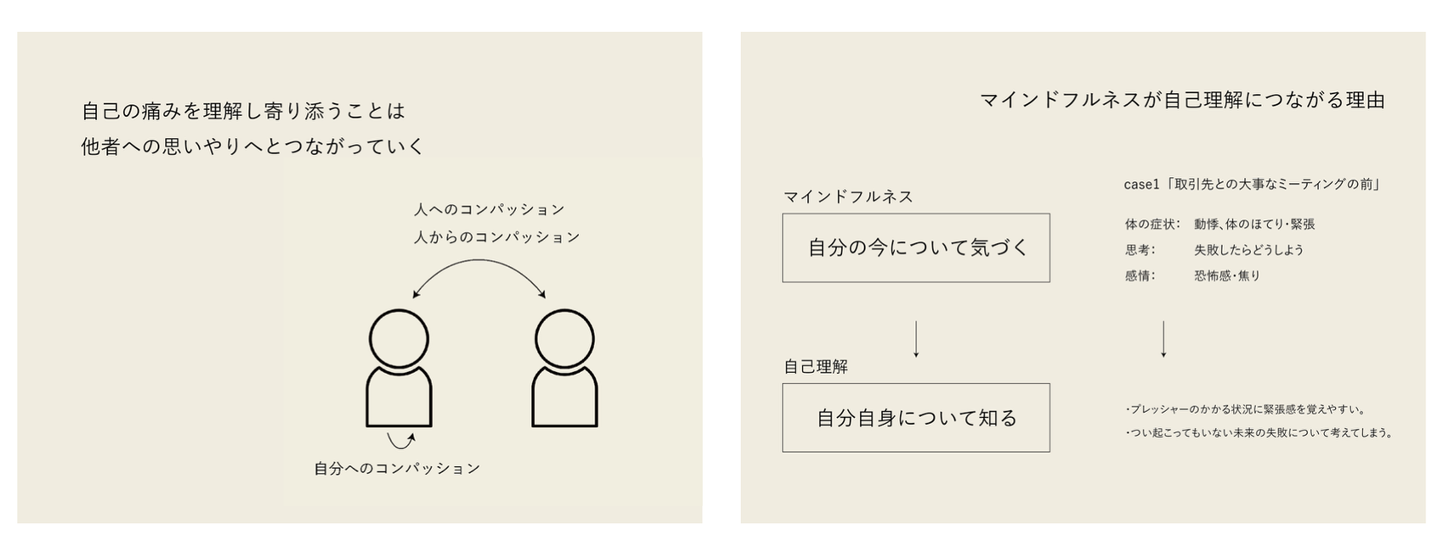

松浦先生:岡戸さんのエピソードは”NVC(非暴力コミュニケーション)”(2)にも通じるものがあります。NVCは、相手を責めたり命令したりするのではなく、『私は今こういった気持ちなので、こうしてほしい』と、自分の状態や感情を率直に伝えるコミュニケーションです。

松浦先生:マインドフルネスは、まず自分自身の気持ちに気づき、理解することから始まります。それができて初めて、相手に気持ちを伝えられるようになると考えられています。この自己理解がなければ、NVCのように自分の気持ちを正確に相手に伝えることはできません。直接的にマインドフルネスの教えではないかもしれませんが、両者には深い関係があると感じています。

受講者のお二人からは、勉強会を終えた後の変化について、素敵なエピソードを聞くことができました。そして講師の松浦先生は、講義中にも参加者のポジティブな変化を感じられていたそうです。

松浦先生:第一回目に参加された方々の表情は、少し緊張し、何かを学んで習得しなければならないという硬さが見受けられました。それが回を重ねるごとに、マインドフルネスは"学問"として学ぶものではなく、"自分自身を理解するためのツール"あり、心に寄り添いセルフケアをする時間であるという認識へと変化していったように感じます。そしてその認識が深まるにつれて、皆さんの表情が次第に柔らかくなっていくのを感じました。

松浦先生:また、印象的だったのがグループワークの時間です。普段、社内で自分の心の弱さといった内面を共有することはあまりないのかもしれませんよね。しかし、その貴重な時間を通じて、お互いの内面の声に耳を傾け、『みんなも同じような悩みがあるんだ』という共感や気づきが生まれていました。回を重ねるごとに、皆さんの心の距離が少しずつ近づいていくのを感じました。

ありがとうございます。続いて、松浦先生は専門家として、組織におけるセルフケアとしてのマインドフルネスの重要性をどのようにお考えでしょうか?

松浦先生:マインドフルネスは、ストレスケアや心のケアに非常に有効であるため、巷にある多くの書籍では個人のセルフケアとしての側面が語られています。もちろん、それも非常に重要なのですが、組織という観点では、また別の重要な側面があると考えています。マインドフルネスは、『今、この瞬間の自分自身』に目を向けることで、自己理解を深める習慣になります。自分自身の考え方や心の弱さを理解し、それを受け入れることができるようになるのです。

松浦先生:この自己理解は、その先で他者理解へとつながります。自分の心の癖を理解することで、『この人ももしかしたら同じような考えを持っているのかもしれない』と他者への想像力が働くようになります。このように、自己理解と他者理解を同時に深められるマインドフルネスは、組織内の人間関係やつながりをより良くしていく上で、非常に重要な役割を果たすと考えています。

- (1) ラベリング:マインドフルネスにおけるラベリング(名付け)とは、自分の心や身体に浮かんでくる思考、感情、感覚といった内的な体験を、批判や評価をせずにありのままに観察し、言葉で「名付ける」というテクニックです。当社の勉強会では講義の一部に取り入れていました。

- (2) NVC(非暴力コミュニケーション):アメリカの臨床心理学者であるマーシャル・B・ローゼンバーグ博士によって体系化された、人間関係をより豊かにするためのコミュニケーション方法です。

〜マインドフルネスを継続するコツ・無理をしない「思いつき」の実践〜

続いて、皆さんにマインドフルネスを継続する上でのアドバイスをいただきました。

小渕さん:お風呂に入っている時や、ジムで運動している時など、リラックスしている場面で自然と実践しています。無理に時間をとってやるのではなく、『ここならできそう』という場面で、思いついた時にやるのが継続のコツだと思います。

岡戸さん:私は、寝る前にマインドフルネスを実践すると、何を感じているか意識する前に眠ってしまいます。自分でも驚いたのですが、これはすごくリラックスできている証拠なのでしょうか?

松浦先生:はい、それは素晴らしいことだと思います。岡戸さんのように、マインドフルネスと非常に相性が良い方もいらっしゃいます。考え事ばかりしてしまうという相談を受けることも多いのですが、そういう方には特にマインドフルネスは効果的です。 マインドフルネスに触れたことがない方にとっては、いきなり瞑想しようと思っても難しいかもしれません。そんな時は、スポーツジムでの運動や、本を読むなど、自然と集中してしまう習慣を通して、考え事から少し離れることから始めるのがおすすめです。

つまり、「今、ここ」に意識を向けることが大切なのですね。

松浦先生:そうなんです。それが小説を読んでいることであっても、問題ありません。そして、何よりも大事なのは、完璧を目指さないことです。毎日続けなければ意味がないと自分を責めてしまう方もいますが、気が向いた時にでも、思い出したように実践するだけで十分なんです。真面目な方は特に、『毎日続けなきゃ意味がない』と考えてしまいがちですが、そう思うと苦しくなり逆効果になってしまいます。『思い出した時に、時々やる』くらいの感覚で大丈夫です。一生を通じて、自分の心と向き合うためのツールとして、ゆるりと長く付き合っていってほしいです。

3. 組織の健康は「わたしを大切にする心」から

〜一人ひとりのウェルビーイングが、組織や社会を変えるきっかけになれたら〜

- インタビューに参加してくださった皆さんです。左から、岡戸さん、小渕さん、松浦先生、山中

最後に、勉強会に参加できなかった皆さんや、マインドフルネスに触れたことのない方へ向け、メッセージをいただきました。

岡戸さん:マインドフルネスに興味がある方は、まずは瞑想などを試してみることをおすすめします。先生がおっしゃるように、継続しなくても、思いつきでOKなので、気軽にやってみていただきたいです。

小渕さん:完璧を求めなくて大丈夫です。無理に継続する必要もありません。やれる時にやる、というくらいの気持ちでいいと思います。あまり堅苦しく考えず、少しでもいいので何か試してもらえたら嬉しいです。

そうですね!この記事を読んでくださった方や、過去の勉強会の資料を見てくださる機会があれば、そこから何かヒントを得て、ちょっと実践してみる、そんなきっかけになればとても嬉しいですね。

小渕さん:はい。私はすべての講義に参加したのですが、今回こうして三か月経って振り返ってみると、自分のネガティブな感情が減ってきたことに改めて気づけました。無理に頑張らなくても、時間が経つにつれてじわじわと効果が出てくることもあると思うので、後からくる効果も期待して、ぜひ何か試してみてほしいです。

松浦先生:勉強会後もマインドフルネスを生活に取り入れ、効果を実感してくださっていると聞き、とても嬉しく思います。お二人の話を聞いて、マインドフルネスをさらに多くの人に知ってもらい、職場だけでなく、家族や友人との関係性など、様々な場面で活用してほしいと改めて感じました。

松浦先生:マインドフルネスは、自分の人生のためだけにあるものではありません。世界のどこかで争いが起き、人々が傷つけ合う今、自分自身をケアすることが、誰かを傷つけることを防ぎ、平和な社会へとつながる一歩だと私は考えています。これは大きな夢かもしれませんが、マインドフルネスを自分だけでなく、社会をより良くするためのものとして、そして身近な人との関係性をより良くするためのものとして、少しでも生活に取り入れてほしいと願っています。

最後までお読みいただきありがとうございます。

当社では、従業員の皆さんのメンタルヘルス予防に積極的に取り組み、より良い職場環境をつくることを目指しています。

今回のインタビューを通して、この勉強会が「自らの心身の健康と向き合う」「自身のケアを通して他者へのケアを知る」大切なきっかけとなれていたのだと思いました。これからも、誰もが心と体も健康に、自分らしく輝けるような職場づくりをサポートしていきたいです。

/assets/images/21589567/original/28f399c8-e4b7-4115-a00b-468e168f8423?1752491023)

/assets/images/5076589/original/a8f69e0b-b288-47a2-b3e2-59b059ef3c53?1590468986)

/assets/images/5076589/original/a8f69e0b-b288-47a2-b3e2-59b059ef3c53?1590468986)