こんにちは。TOKIUMでCTOをしている西平です。

私は創業メンバーとしてTOKIUMにジョインし、これまで多くのプロダクトの開発からUX改善、価値提供へ繋げるためのオペレーション設計まで多くの領域に関わってきました。

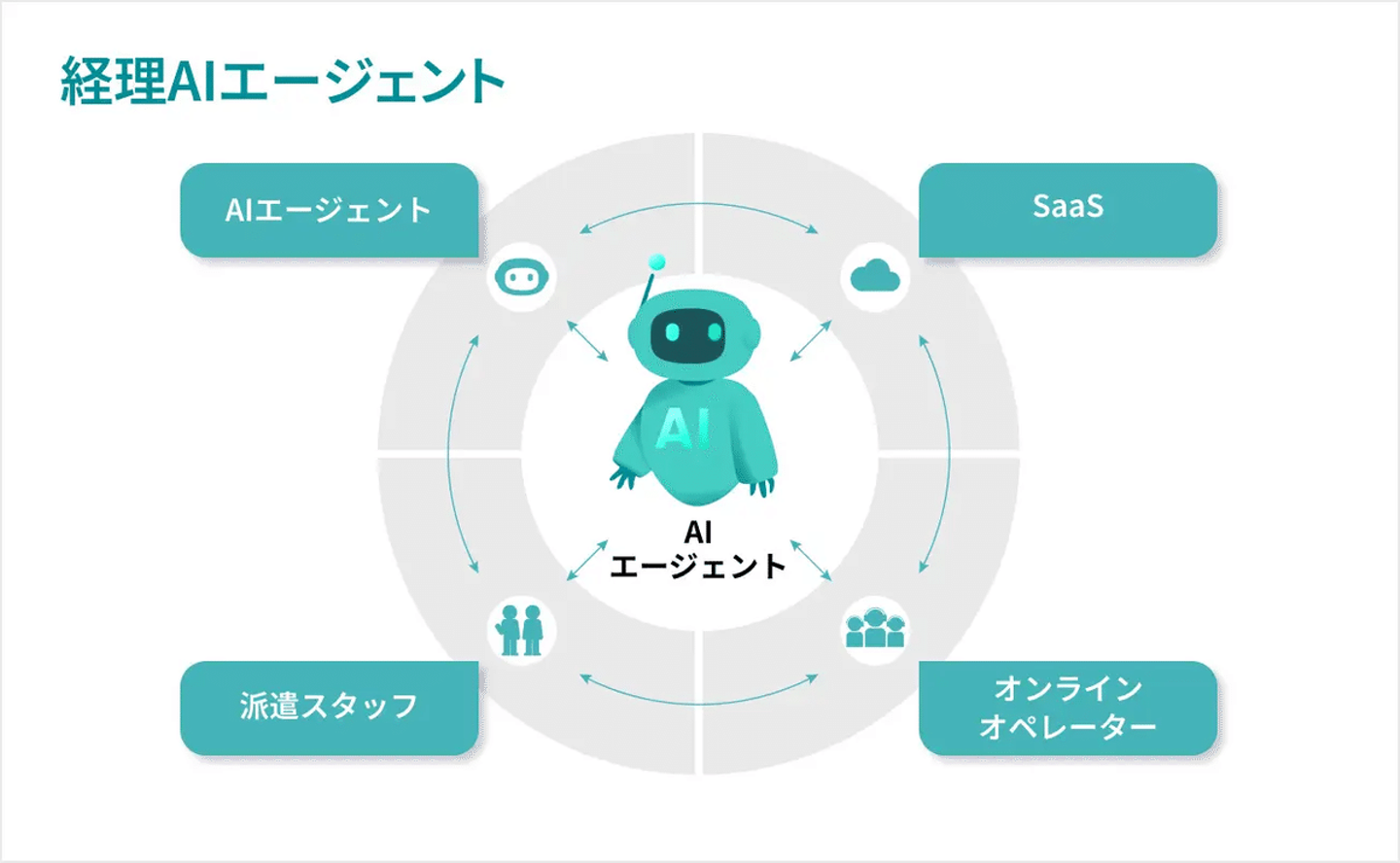

今日はTOKIUMが今、注力している新しい取り組みについて、少しお話しさせてください。「経理AIエージェント」というプロジェクトについてです。

なぜこのプロジェクトに挑戦するのか、どのような未来を見据えているのか、そして技術者として何を重視しているのか、今感じていることをnoteにまとめました。ぜひご一読ください。

AIがもたらした「衝撃」

2023年、GPT-4の登場は、私にとってまさに「ゲームチェンジャー」でした。その圧倒的な言語理解能力と生成能力を目の当たりにした時、私の頭の中では「ユーザーインターフェース(UI)の未来は大きく変わる」という確信が、鮮明なイメージとして広がりました。

自然言語で書かれている社内規定等の文章をAIが取り込むことで、UIを経由した人間の作業を最小限に自動化してくれる。

例えば経費精算に関わる出張申請の場合、社内規程や商談の予定から、自動的に出張に係る費用を計算し、申請内容を提案し、人間の承諾の後に申請まで完了させる。このような、一つの経費精算という業務においてもこれまで想像できなかった働き方が、現実のものになろうとしているのです。

私たちが長年、情熱を注ぎ込んできた経理領域において、AIエージェントがどれほどの変革をもたらし、人々の働き方をどれほど豊かにして、多くの時間を作ってくれるか。その期待が、この新たな挑戦に踏み出す大きな原動力となりました。

「経理AIエージェント」って何?

TOKIUMが開発する「経理AIエージェント」は、AIと経理のプロスタッフが連携し、お客様に代わって自律的に経理作業を実行する新しい形のプロダクトです。

反復的な経理作業の多くをAIが担うことで、お客様は経理の煩雑な作業から解放されます。一方で、AIだけでは対応しきれないイレギュラーなケースや複雑な判断が求められる場面、さらには最終的な品質確認は、経理作業に精通したプロスタッフが担います。この「人とAIの強みを最大限に活かす」独自の協調体制こそが、TOKIUMの経理AIエージェントの核心です。プロスタッフがAI自体の品質向上や企業への導入・定着サポートをきめ細やかに行うことで、お客様は安心して、かつ高精度なAIエージェントの活用を享受できるのです。

経理作業が、日常的な言葉で記載された情報に基づいて自動で片付いていく。そういった直感的でストレスフリーなUXを目指しています。

より詳細については、プレスリリースも公開しましたので、ぜひご覧ください。

TOKIUM、業務の自動運転を支援する「経理AIエージェント」の提供を発表

なぜTOKIUMは「経理AIエージェント」をつくるのか

私たちが今、この「経理AIエージェント」に踏み出すのは、TOKIUMが創業以来、愚直に追求してきた「丸投げUX」という、私たちの事業の根幹をなすものが深く関係しています。

TOKIUMの強みは、創業当初から一貫して「ソフトウェアだけでは解決できない課題を、人の力とテクノロジーの融合で解決してきた」ことにあります。

2013年、ディープラーニングもまだ普及していない時代。私たちはOCRに頼るのではなく、家計簿のためのレシートを人の目で一枚一枚確認し、データ化していました。ソフトウェアの限界を、人の手で補完する。しかし、それはただの力技ではなく、データ化精度を担保することでお客様の手間を減らし、UXを高めるために必要だった選択でした。

「そんなやり方でスケールするのか?」と何度も問われました。しかし、非効率に見える人力オペレーションを極めることによって、圧倒的な顧客体験とスケーラビリティを両立してきました。お客様の「丸投げしたい」というニーズに対し、人力でしか実現できないレベルの品質を提供することで、信頼を築き上げてきたのです。

2016年、TOKIUMは経費精算領域にピボット。1円たりとも誤差が許されない経理部門に対し、極めて高精度なデータ入力を提供しました。

さらに、電子帳簿保存法がまだ浸透しておらず紙の原本保存が求められる時代に、原本とデータの紐付けを行う「ペーパーレスプラン」を展開。そして2020年、コロナ禍で多くの企業が混乱する中、TOKIUMは顧客に代わって請求書を代理受領し、スキャン・データ化まで行うことで、非常事態下でも経理作業の継続を支えていました。

実は、紙の請求書よりも手間のかかるweb請求書の受領も対応しており、複雑な業務にも真正面から取り組んできました。

TOKIUMが目指してきたUXは、顧客に業務を「丸投げ」してもらうこと。創業当初から、私や代表の黒﨑も含め、「すべてを任せられる」体験をプロダクトとして実現したい——そういう想いで事業を続けてきました。

この「丸投げUX」の実現には、非常に高い要件が求められます。今までは技術的制約によって丸投げが実現できない、というケースが多かったものの、私たちは人力オペレーションによってその壁を乗り越えてきたのです。

そうして積み上げてきた「人とシステムの掛け算」に、AI技術が追いついてきたのが今だと感じています。これまで、技術的制約を人の手でカバーしてきた時代から、今度はオペレーション的制約をAIが突破する時代へと、私たちはシフトしていきます。

私たちが経理AIエージェントの開発を始めたのは、平たく言うなれば「願ったら叶う、という様な体験」を突き詰めた先に、最も自然な解としてAIがあったから。そのような経緯で、経理AIエージェントの始動へとたどり着いたのです。

こうして私たちは、人の手でしか成し得なかった「丸投げUX」を、AIによってさらに拡張できると確信しました。では、AIが仕事を担っていくこれからの時代、私たち開発者の役割はどう変わっていくのでしょうか?

開発現場は「マルチ人力エージェント」から「マルチAIエージェント」へ

AIエージェントの開発は、多くの未知の可能性を秘めています。しかし、私たちはこの挑戦に、まったくのゼロから挑むわけではありません。TOKIUMがこれまで培ってきた「人とシステムの掛け算」の経験が、この新しい領域で大きな武器となります。

AIエージェントの裏側には、「どう業務を分解し、分担し、検証し、成果物として組み立てるか」という設計思想が不可欠です。これは、私たちがこれまで「人力オペレーション」をシステムとして構築した経験、つまり、細分化された人の作業を効率的に連携して処理する仕組み「マルチ人力エージェント」とも呼べる独自の知見が、そのまま活きる分野でもあります。

曖昧な現実世界のルールに基づいてどう処理させるか、例外だらけの業務にどうロジックと学習を組み込むか、ユーザーの日常業務に自然に馴染むUI・UXをどう設計するか——これらは現段階ではAI単体では解決できない、人間によるドメイン知識の深化ととソフトウェアへの高度なモデリング能力が問われる領域です。

最近、「AIがコードを書くなら、開発者は不要になるのでは?」という声を耳にしますが、私はそうは思いません。開発者の定義が変わっていき、AIを活用し、開発自体とその周辺領域を一気通貫して担える人材の重要性が増していきます。

一方で、「コードをひたすら書けばいい時代」は、徐々に終わりを迎えるでしょう。AIが定型的なコーディングを担うことで、私たちは「どう書くか」よりも「どう成果を生み出すか」・「そのために何を創るか」といった、より本質的で創造的な部分に集中できるようになります。

AIが広がるこれからの時代、価値を届けるには技術とビジネスの両方に一定の理解が求められます。そんな風にエンジニアという職能の可能性は、むしろこれからどんどん広がっていくと強く感じています。

もちろん、全てのエンジニアがプロダクトマネジメントの領域を担うわけではありません。技術に深く集中するスペシャリストの存在も、これまでと変わらず不可欠です。彼らは、他の開発者を支えるための存在として、例えばAI開発の基盤を構築したり、特定の業務知識が必要なチームに対してイネーブリングチームとして駆けつけ、技術的なサポートを提供したりと、少人数で組織全体の生産性を高める要となります。TOKIUMでは、このようなスペシャリストが、チームの枠を超えて活躍できる環境を重視しています。

私たちの強みは、「ソフトウェアだけでは解決できない課題」に愚直に取り組んできた経験と、そこから培った深い業務理解にあります。AIが成果物を出力して終わりではありません。その中身を人の専門性と感性で見極め、正しく判断し、さらなる改善へと繋げるプロセスには、私たちの力が不可欠です。

AIを使いこなし、真の価値を生み出すのは、最終的には人の知恵と情熱です。そして、それを実現するのが、今後の開発者の最も重要な役割だと考えています。

技術的挑戦と新たな体制作り

経理AIエージェントの開発には、大きく2つの大きな技術的挑戦があると考えています。

1つはAIエージェントそのものの開発です。この分野はまだベストプラクティスが確立されておらず、私たちは試行錯誤を通じてプロンプト設計やUX設計の最適解を模索していく必要があります。

もう1つは、それらを支える開発基盤の構築です。複数のAIエージェントを効率的かつ安全に協調させ、繰り返し再利用できる構造を設計することは、全体のプロダクト品質を左右する非常に重要な要素となります。具体的には、開発はマイクロタスクを処理する小さなサブエージェントと、それを束ねるオーケストレーターの組み合わせで構成され、まるでマイクロサービスのような柔軟な構造で進めています。

また、体制としても非常に柔軟でスピード感のある開発体制へと進化していく必要があります。現在PdM・エンジニア・QA・PMM等多くの職種が開発に関わり、日々プロダクト開発をしていますが、単に「実装フェーズ」だけでなく、「プロダクトの真の価値を発見するフェーズ」からチーム全体で深く関わるアジリティを重視した体制に移行していきます。この過程で、特にエンジニアとPdMの境界線も徐々になくなり、各自が領域をまたいで積極的に新しい業務に取り組んでいく、そういった開発文化を醸成していきたいと考えています。

TOKIUMの目指す先

TOKIUMは今、「経理AIエージェント」という新しい挑戦に取り組んでいます。

私たちは、単に経理作業を効率化するだけに留まりません。ゆくゆくは、「業務を丸ごとエージェントに任せられる」UXを軸に、企業の支出にまつわるすべての業務を横串で最適化するBSMプラットフォームを目指しています。

SaaSはあくまで「AIが操作する対象」となり、私たちはその上に「働き方そのものを変える」エージェント群を構築していきます。

AIがもたらす変化と、経理という普遍的な業務。この二つの接点に立ちながら、技術とビジネスのこれからを深く考える機会が増えました。

もちろん、TOKIUMのプロダクトはまだまだ発展途上です。それでも、深い業務知識をベースにAIを活用し、UXを極限まで磨くという挑戦は、私たちにしかできないと確信しています。

経理領域は、もしかしたら派手さはないかもしれません。しかし、全産業に共通する「支出」に関わる業務は、企業活動を支えるインフラとしての重要性を持っています。そして、そこに本質的な変化を起こせるかもしれない今に、私は純粋にワクワクしています。

/assets/images/21400776/original/4f672465-f11b-491b-bba3-2e94f1e68741?1750407506)

/assets/images/9886681/original/e3960230-49ec-476b-91ab-12b9659bff70?1657550431)

/assets/images/9886681/original/e3960230-49ec-476b-91ab-12b9659bff70?1657550431)