- HR支援コンサルタント

- Webエンジニア

- Webエンジニア(PG)

- Other occupations (18)

- Development

- Business

- Other

こんにちは!広報の村上です🐶🐱

TYLでは毎年上期・下期に振り返りとして、全社総会をおこなっています。2025年2月の全社総会では「人材マネジメントポリシーの新設」と題したお話がありました。

そこで今回は「人材マネジメントポリシー」を紐解くべく、24新卒の山田さんが代表取締役の金児さん・取締役の中津川さん(管理本部管掌)にインタビューした模様をお届けします!

TYLの「人材マネジメント」に関する考え方、ぜひご覧ください!

(※本記事は、社内報「TYL TIMES」のインタビュー記事を抜粋/加筆したものです)

「会社=生き物?」人材マネジメントポリシーの概要と背景

山田さん「『人材マネジメントポリシー』というネーミングについて、金児さんは普段からこういった言葉選びにこだわりをお持ちだと感じています。この名前にはどんな意味を込めたのでしょう?」

TYLの人材マネジメントポリシー。社員にも共有されています。

金児さん「このポリシーを端的に言い表すと『社員との約束事を示すもの』だととらえています。ただ単に『約束事』というよりも、より本質的な考え方や価値観を示すものとして『ポリシー』という言葉を採用しました。ルールや指針ではなく、会社の『ミッション』と同じように、人材マネジメントの根幹を成す考え方として『ポリシー』と命名しました。」

山田さん「なるほど。ポリシーの新設ということはつまり、人材マネジメントに対する考え方を改めて打ち出す必要があったわけですよね。『会社として存続していくこと』だけでなく『会社と社員の発展をさらに促進させる』というのがこの変化を表す部分に見えますが、この考えに至った経緯、また、そもそもこのポリシーを設定した背景を教えてください。」

中津川さん「このポリシーを策定しようと考えた背景には、会社のフェーズの変化があります。TYLは創業から8年近くが経ち、従業員数も250名を超えました。100年続く企業を目指すにあたって、単に生き延びるだけではなく、より高く成長していく必要があります。そのためには、組織の根幹となる考え方を整理し、共通認識を持つことが不可欠だと考えました。」

金児さん「スタートアップ企業の多くは3年以内に姿を消すと言われますが、私たちはそのフェーズを乗り越えました。すなわち、TYLはいま『自力での存続=生き延びることが可能な状態にある』と考えています。また、会社というのは生き物のようなものだと考えています。生まれたら、いつかは終わりを迎えるもの。ただし、生き物と違って会社には寿命が決まっていません。上限がないのなら、できるだけ長く存続させるためにどう成長していくかが重要になります。赤ちゃんが生まれてすぐの頃はウイルスなどの外敵から身を守ることが大切で、すくすく育って免疫能力を獲得してからは、体によいものをバランスよく食べ、成長していく段階に移行していきますよね。要はそれと同じで、これからは社員への還元など、より高く、遠くへ飛ぶための取り組みをしていかなければならないと考えています。」

施策の故郷。立ち返る場所として~人材マネジメントポリシーの役割

山田さん「『すべての人事施策をこの基本理念に基づいて実施する』とありますが、どこにポリシーの影響が表れるのでしょうか?」

金児さん「人材マネジメントのプロセスは、採用、配置、研修、育成、目標設計、考課、配置転換、退職といった構成になっています。このすべてにかかわるという意味で、『すべての人事施策』と書きました。」

中津川さん「いま金児さんが挙げた各構成要素において『根幹にある思想は何か?』という問いに答える際に、このポリシーに立ち返ることが重要です。つまり、どんな施策もこのポリシーを軸に考え、意思決定するということです。」

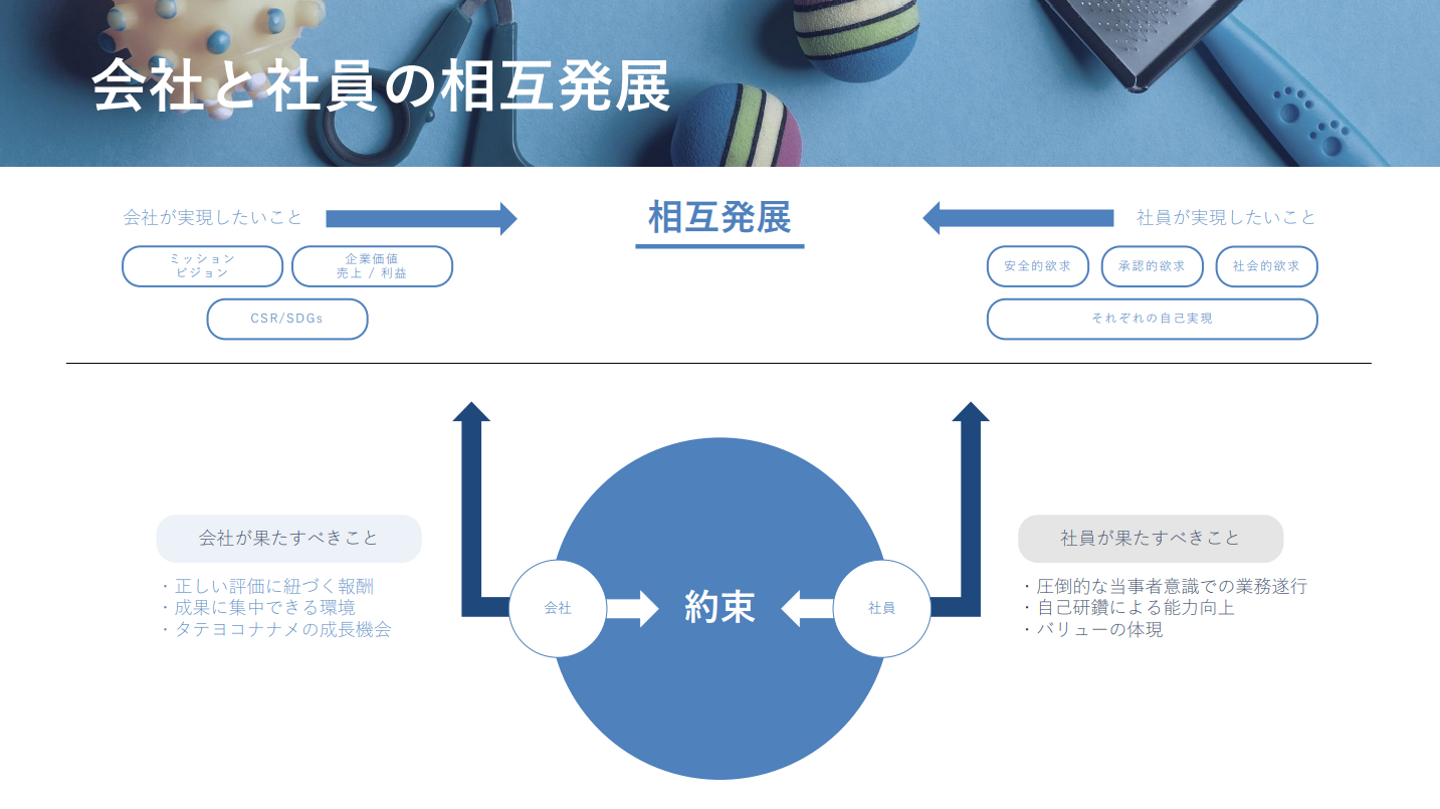

山田さん「図を見てみると『会社と社員の相互発展』がキーワードになっているように思います。会社の側から『会社が実現したいこと』や『社員の果たすべきこと』を提示するのは当然のことですよね。したがって、ここで強調したいのは、それに対応する組み合わせである『社員が実現したいこと』と『会社が果たすべきこと』ではないかと推測しました。ここに込めたメッセージを聞かせてください。」

「会社と社員の相互発展」の図式。どのような「約束」が相互発展につながるかを図にしています

金児さん「これまでは『TYLの成長のために社員が何をすべきか』に重点を置くことが多かったのですが、今後は『社員が成長することでTYLも成長する』という考え方がより強調されるべきだと考えています。そのための施策として、魅力的な報酬体系の整備や、スキルアップの支援制度などを充実させていく予定です。ただし『過剰な投資』はしません。たとえば『おしゃれなオフィスを作る』より『社員のスキル向上に投資する』ほうが、TYLの発展にとって意味を持ちます。成果を挙げるための環境は整えますが、単なる福祉厚生の充実ではなく、成長に直結する施策にリソースを集中させようと考えています。」

中津川さん「『会社と社員、どちらか一方のためだけになるようなことはしない』、そんな意味で「相互発展」という言葉を使っていると思ってもらうと間違いないかなと思います。」

「社員の果たすべきこと」の一丁目一番地は1on1での自己主張

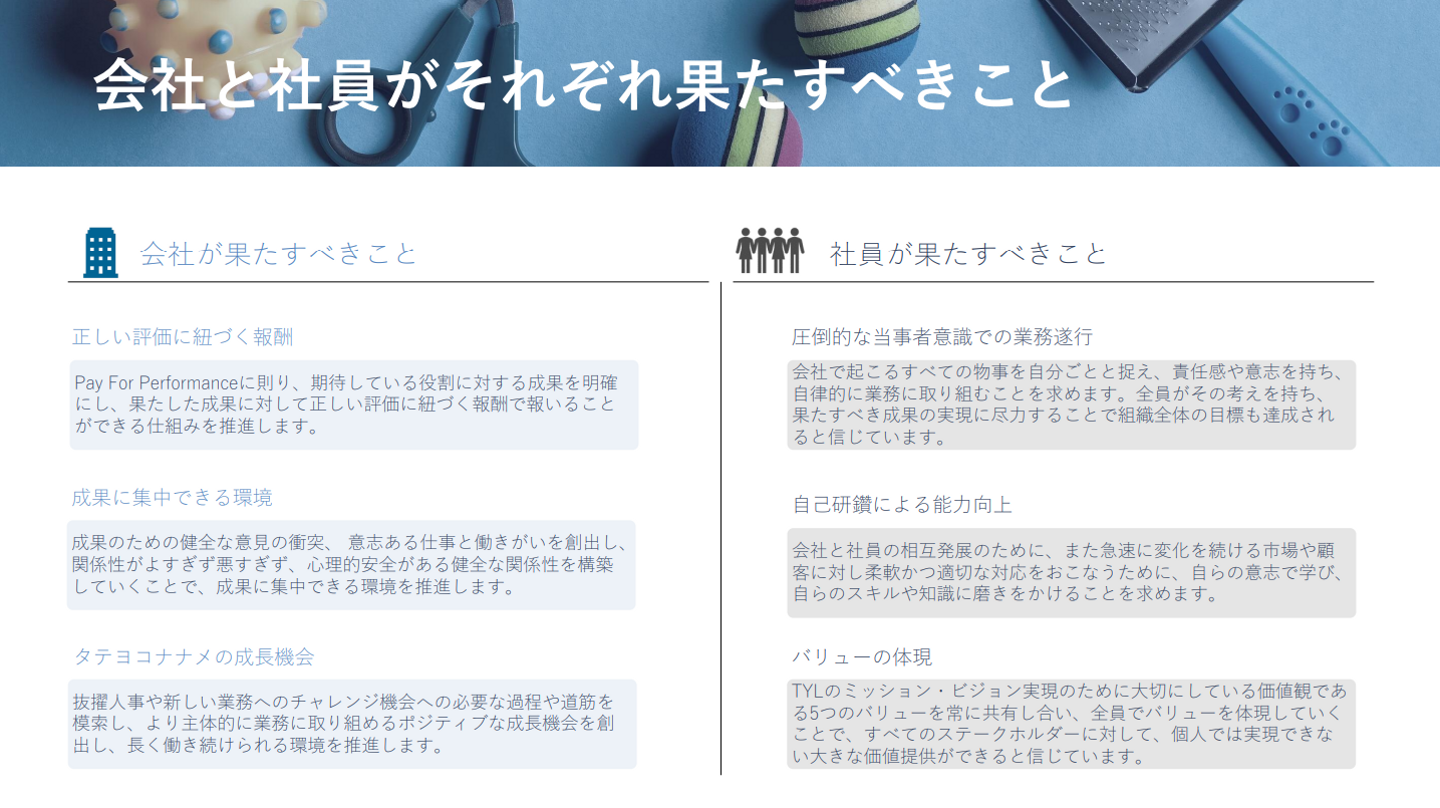

会社・社員が相互に果たすべきことの図

山田さん「社員目線で考えると、『社員が実現したいこと』は社員自身が表現しないと誰も理解してくれませんよね。相互発展のために、我々社員が実現したいことはいつ、誰に、どう伝えればよいのでしょうか?」

金児さん「基本的には上長との考課面談、そして目標設計を想定しています。ここで大事なのは『いい家に住みたい』というように、プライベートで実現していきたいことと、仕事を通して実現していきたいことを分けて考えることです。プライベートで実現したいことは、給与アップや可能な範囲での副業で、金銭的に解決する以外、会社が支援できることがほとんどありません。仕事上でどう成長するか、ということについて、各社員が上長との対話を繰り返し、都度アップデートしながら自己実現に向かっていくようにしましょう。」

山田さん「最初に見た説明文の締めくくりには、『高く遠くへ』という言葉があります。個人的には、『早く』や『速く』が含まれていないのが重要だと考えています。ここに込めた思いを聞かせてください。」

金児さん「はい、意図的に入れていません。スピードは確かに重要ですが、目的ではないと考えたからです。スピードは、『高く遠くに飛ぶ』ということとしばしばトレードオフの関係にあり、スピードを求めすぎると高く遠くへ飛ぶことが難しくなる場合があります。また、私たちの事業は多岐にわたるため、一律に『スピードを優先する』と決めるのも適切ではありません。人材マネジメントポリシーとしては、100年続く会社づくりという長期的な視点でどう進めていくかが重要なので、このポリシーではあえて『高く遠くへ』という言葉を選びました。」

山田さん「本日はお時間いただきありがとうございました。インタビューを振り返ってのご感想を最後に聞かせてください。」

金児さん「こうして改めて整理して話すことで、私自身もこのポリシーの意義を再確認できました。今後、よりよい会社をつくるために、実行フェーズに移していく必要があると改めて感じました。」

中津川さん「社員の皆さんにとっても、このポリシーがまだ馴染みのない部分があると思います。これから定着させるために、施策の具体化を進めていきます。また、月1回の対話集会などで、さらに意見交換をしながらブラッシュアップしていければと思います。」

今回のインタビューを読んでTYLが少しでも気になった方は、ぜひ気軽に「話を聞きに行く」ボタンを押してエントリーのうえ、お話させてください!お待ちしております!

/assets/images/1784513/original/5ccdcc19-c911-401c-88da-78371b0f867c?1504322123)

/assets/images/1784513/original/5ccdcc19-c911-401c-88da-78371b0f867c?1504322123)

/assets/images/1784513/original/5ccdcc19-c911-401c-88da-78371b0f867c?1504322123)