- フルスタックエンジニア

- 教育コンテンツディレクター

- AI・機械学習講師

- Other occupations (20)

- Development

- Business

- Other

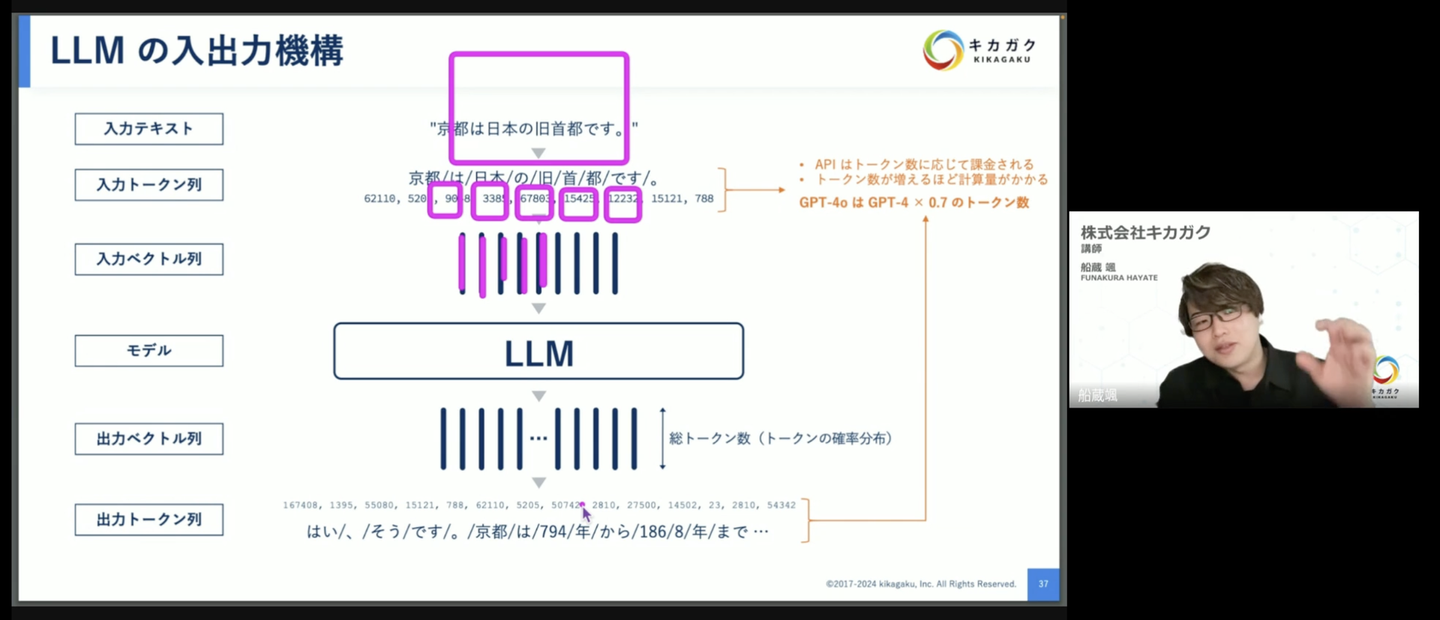

キカガクに新卒で入社した社員にスポットライトを当てる「新卒ブログ」企画第一弾。京都大学博士後期課程で人工知能の研究をしながら、キカガクでDX・データサイエンス教育に携わっている船蔵さん。法人研修やスクール事業にコミットする講師業を経て、キカガクでeラーニング教材の制作・管理に携わっています。教育を軸とする会社で、技術的な探究心をどのように活かし、バリューを発揮しているのでしょうか?

また、「教育に救われた」という原体験を持つ船蔵さんが、なぜキカガクを選び、どのような想いで教育の現場に立っているのか。研究とビジネス、二つの世界を交差する彼の視点から、キカガクという会社、そこで働く人々の魅力に迫ります。

目次

船蔵 颯さんについて

これまでと今を探る

キカガクを選んだ理由

キカガクに入社して

社会人になっての気づきと、感じる成長

キカガクで挑戦したいこと

最後に

船蔵 颯さんについて

- 大阪大学文学部 → 京都大学人間環境学研究科数理・情報科学講座 修士卒 → 博士後期課程2年目。

- キカガク入社に講師兼DXコンサルタントとして入社 → e-learningコンテンツグループにてリーダーを担当。

- マイブームは、科学館や動物園など仕事や研究に関係ない領域に触れて、様々な刺激を受ける事。

これまでと今を探る

ーー学部ではどのようなことを学んでいたのですか?

学部時代は、大阪大学文学部で哲学を専攻していました。受けた授業の中では、「普遍」とか「性質」とかって何なんだろう?という問いから性差別などの社会問題にアプローチする研究について講義を受けたのが印象的でした。あとは、ドイツの哲学についても原文でいろいろ読んだりしていました。カントの潮流に乗るような研究者の文献を読んでいましたね。

ーー大学院では何をされているんですか?

学部時代から、哲学専攻ではあったんですが言語学の研究をしていて、そこから大きく変わってはいないです。人間が意味を理解する仕組みとか、そもそも言語って何?ということに興味があります。

「言語」というと、わりと人文科学の対象のように思われることが多いですよね。ただ、言語の研究に計算機科学の技術を援用することで、研究を加速させ、より広範囲にインパクトを残そうとする試みは実際にあるんです。僕もそこにコミットしたくて、いまは情報系の研究室に所属しています。

ーーいまはどういうフェーズなんですか?

学部・修士・博士後期という3段階の中の、博士後期課程に通っています。博士後期は3年間で、いま2年目が終わるところですね。博士後期に入学すると同時にキカガクに入社したので、キカガク社員としてももうすぐ3年目に入ります。

ーーキカガクでの今の配属は?

教育コンサルティング部門のeラーニングコンテンツグループという部署に所属しています。動画教材とか、テキスト教材とか、あとはスキルを測るアセスメントとか。オンラインでパソコンを使って学習するための教材を制作・管理しています。

昔から、難解なことをわかりやすく図解したり文章で説明したりするのが好きで、教材作りに興味がありました。リアルタイムで授業をする講師として入社はしたんですが、eラーニングが僕の気質に合っているなと思い、配属を熱望していました。

キカガクを選んだ理由

ーー企業選びをする上で見ていたポイントは何ですか?

譲れない軸が二つありましたね。ひとつは博士後期課程と両立ができること。もうひとつは、教育に携われる会社であることでした。このどちらも満たせる会社にはなかなか出会えなくて。キカガクからスカウトが来たのは、本当に幸運だったと思います。

ーーキカガクを選んだ決め手は、その二つがクリアできたからなんですかね?

そうですね。この二つは大きいです。それと、カジュアル面談でお話を伺って、とても仲良しで明るい会社だと思ったんですよね。とても楽しそうな雰囲気がビシビシ伝わってきて、そこが決め手だったかもしれません。

ーー教育業に絞る必要があったんですね?

僕は自分が教育に救われた人間だと思っているんです。いまは寝るのを忘れて勉強するような感じですけど、もともと勉強とか学術とかに全く興味はなくて、むしろ嫌いだったんですよね。高校の卒業間近になるまで、全く勉強していなかったし、将来のことも何も考えていなかったです。とにかくバンド活動に精を出していましたね。

ところが、大学入試が迫ってきたタイミングである先生の英語の授業を受ける機会があって。そこで、初めて「めちゃくちゃ面白い!」と思ったんですよね。結構踏み込んだ解説をされていたと思うんですが、「突き詰めて考えて、納得する」ということの面白さをそこで知りました。そこから完全にスイッチが入って、知識を貪り集めるような感じで勉強にハマっていきました。そのエネルギーが、いまだに続いているんですよ。これは本当にすごいなと思って。僕は自分を変えてくれた教育にとても感謝しているし、僕も誰かを突き動かすような教育を届けたいと思ったんです。

ーーすると、受験業界が一番マッチしそうだと思ったんですが、そういうわけではないんですか?

確かに、大学に入学した当初は予備校講師になりたいと思っていました。今でも、巧い授業で生徒を導く先生はカッコいいと思っています。

一方で、僕がいま一番面白いと思っていて、そしてその面白さを伝えたいと思っているのはAI・データサイエンスなんですよね。熱量高く取り組めるのは、この領域だなと思ったんです。

キカガクに入社して

ーーキカガクに入社して良かったと思うことはありますか?

大きく二つあります。ひとつは、イメージしていた通り、とても明るい会社なことですね。会社の中でも外でもとても楽しい時間を過ごせていて、皆さんの熱意を日々感じるので、充実しています。

人同士がとても仲が良くて、僕にとってすごくありがたいですね。あまり、人と密にコミュニケーションをとる機会がなかったので、同期にも恵まれて嬉しいなと(笑)

社内でも社外でもたくさんの人と会話をするので、一人の時間を過ごしがちだった自分の殻を破って貰ったなと思っています。

ーーもうひとつは?

ビジネス文脈で技術がどう活用されているかを窺い知ることができたことですね。特に、Project-based Learningと呼ばれる形態での業務では、お客様の課題をヒアリングして、技術選定や実装を行なっていて、ここでの学びがすごく大きいです。

これまで僕は、研究の文脈で技術と向き合ってきました。研究目的で実験をするとなると、主眼を絞るためには当然そうしなければならないんですが、ある程度の条件が整えられた状態から始めることがほとんどなんですよね。

だけど実課題の中では、開発環境や、かけられる費用、使えるデータに様々なパターンの制約がかかっていて。「こういうタスクを解くぞ」と意気込んでいいモデルができても、それによって事業にリターンがなければ意味がないんですよね。これはなかなか想像で補えない知見で、研究の外から技術に触れられたのはとても良い経験だと思います。

社会人になっての気づきと、感じる成長

ーーキカガクに入って、一番強く感じたギャップは何ですか?

自分がこれまで研究という目的のために培ってきたことは、必ずしも汎用的ではないんだなと痛感しましたね。良い悪いの話では決してなくて、今までとかなり違うモードでコミュニケーションを取っている感覚があります。

ーーなるほど。具体的には?

言葉の使い方とか、議論の質がかなり違うなと思いました。ビジネスシーンでの議論は、かなり行間があるなと感じて、すごく難しいなと思いますね。情報がとても限定的な中で意思決定をしなければならなかったり、内容的には同じことを言っていても、言い回しや話の構成次第で結論が変わることもあって。

言葉の使い方という意味では、例えば「ロジック」という言葉がどういう意味で使われているか、最初は全然わからなかったですね。

ーーデータを処理する手順とか、何かしらの根拠とかのことを言いますよね。

そうですね。一方で僕は学部時代から論理学をずっと勉強していて、これもロジックなんですよね。僕にとってのロジックは、仮定から結論を引き出すための抽象的な規則性とか、それを使った研究のことだったんです。

なので、ビジネスシーンでこの言葉が出てくると「ここでいうロジックって何?」と思ったりとか。そういうことが多々ありましたね。

ーーなるほど。考え方みたいなところも違ったりするんですか?

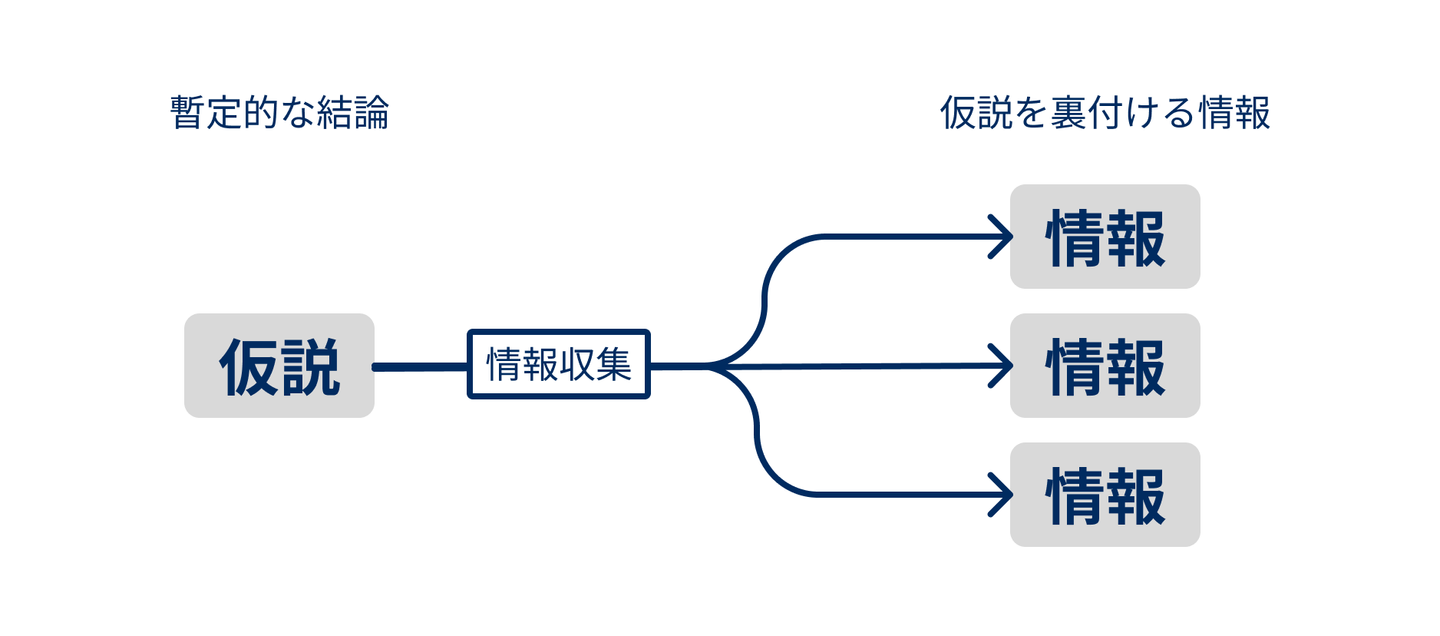

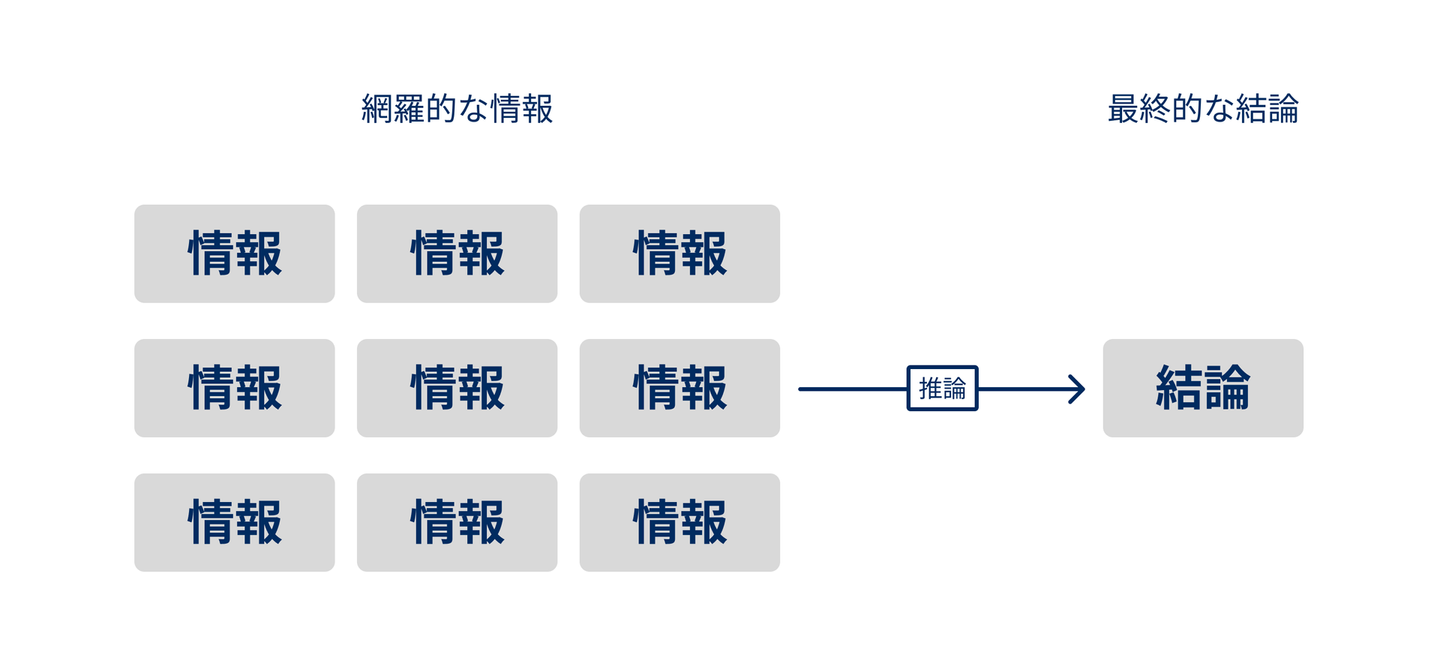

社内の勉強会で「仮説思考」というのを学んで、これは結構衝撃的でしたね。

仮説思考というのは、平たくいうと先に結論、つまり仮説を決め打ちして、その根拠となるような情報をピンポイントに探していくという考え方です。それでもし結論が反駁されたら別の仮説を探る、という形で、効率的に情報を集める目的で使われるものです。

一方で、僕はまず先に情報を集めて、「いま何が明らかになっているか」を網羅した上で結論を出したくなるんですよね。最初はとにかく先行研究をじっくり理解したい、みたいな。なので、調査の前に結論を出す、というのにはものすごく抵抗がありました。研究に取り組む人には、そういうタイプが多いんじゃないかなと思います。

でも確かに、まずは情報を集めてから、というのでは遅すぎることが多いなと感じます。そもそも網羅できるほど情報がないこともあります。スピードに対する要請が強くて、前例が必ずしも多くないような場面で特に重要なスタンスだと思っています。

ーーそういう気づきの瞬間は、今の自分が通用しないというショックが大きいんですか?

確かに、これまでの蓄積で太刀打ちできない場面に遭遇するとそれなりのショックはありますね。ただ、カルチャーショックをきっかけに新しい視点をインストールする機会に出会えた嬉しさの方がずっと大きいです。自分の能力の範囲でできることだけやっていても成長がないですし。

それに、いわゆるビジネス的なスキルは、仮に研究者として今後キャリアを積むことになったとしても必要になると思うんですよね。外部の人と交渉をしたり、予算を得るために強みをアピールしたり、といった場面ではきっと活きると思っています。

もし、ビジネスの世界に入って、そこにいる人や文化を知ることがなければ、自分のバックボーンだけを信じて生きていたかもしれません。何なら、ビジネスに対して不当な偏見を持つ人間になっていたかもしれないです。そういう意味でも、ギャップの実感はとてもポジティブなものとして捉えています。

キカガクで挑戦したいこと

ーーこれからキカガクで実現したいことはありますか?

講師全体の技術力を向上させる取り組みをしていきたいですね。もちろん、技術だけで全てが解決できるとは全く思わないのですが、僕がコミットできるのはここかなと思っています。

みんなで力をつけて、難易度の高い案件に挑戦できる人を増やしたいし、受講生にとってより良い教育に繋げたいです。

ーー講師全体の技術力向上というのは?

僕は大学院という環境の助けもあって、人工知能の技術については蓄積がある方だと思っています。ただ、僕だけが知見を広げても大きなインパクトは出せないので、これを他の講師にも伝えていって、より多くの人に価値が届くようにしていきたいです。

ーーいまは社内勉強会を主導していますよね。

そうですね、講師間で知見共有する場を整えるような動きをしています。僕以外の方も知識やスキルを広げてくれるようになってきています。

社内勉強会の様子

とはいえ、勉強会をただやるだけでは成果が見えないし、影響力もそれほど大きくはないと感じています。今後何か施策を打つにしても、目的を明確にして、他の人の力も借りながら進めたいです。

最後に

ーー新卒の学生に向けてメッセージはありますか?

僕と同じように研究畑で過ごしている人の中でも、教育に関心がある人は少なからずいらっしゃると思います。エンジニアやリサーチャーという選択肢ももちろんアリですが、これまでに積み上げた技術力を活かしつつ、教育を軸としてキャリア形成できることをぜひ知ってほしいなと思います。特に、「面白い!」を他の人にも伝えたいという人にはとても良い環境だと思います。

ーーこれまでにない視点を得られるというお話もありましたね。

そうですね。リサーチクエスチョンに向き合う面白さとはまた違う経験が得られます。ビジネス領域でも経験を積む、というのを絶対視するつもりはありませんが、僕は今の境遇を最高に楽しんでいるということは伝えたいです。

皆さん最後までご拝読ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。

我々は、先端技術の領域を教育的にアプローチしていくことに強いこだわりがあります。

小さな輪が大きくなるように、皆さんの想いが、人を変え、組織を変え、社会を変えます。

是非、想いを聞かせてください。個の社会を変えるカギは、皆さんの熱い思いの中にあるはずです。

/assets/images/1760407/original/65da0c67-3e3b-4b23-9cef-7adf33ecf64d?1502786711)

/assets/images/11293785/original/e4e4c01b-e37a-4db0-bd0d-95d3ce6771df?1742000351)

/assets/images/1760407/original/65da0c67-3e3b-4b23-9cef-7adf33ecf64d?1502786711)

/assets/images/1760407/original/65da0c67-3e3b-4b23-9cef-7adf33ecf64d?1502786711)