入社3ヶ月|新人の挑戦!ゼロからつくるセミナー企画・集客・登壇〜ただいま奮闘中! | 株式会社ジョイゾー

こんにちは、HR担当の内川です!毎年この時期、ジョイゾーでは"新人の登竜門"とも呼ばれる恒例のイベントがあります。それが、「新人セミナー」入社から3ヶ月の研修の集大成として、新入社員自身が企画・...

https://www.wantedly.com/companies/joyzo/post_articles/983679

こんにちは!新入社員の内村です。

今回は、6月23日(月)に開催した新人セミナーについてお伝えしていきます!

ジョイゾーでは、新人研修の一環として、新入社員自身が企画・運営・集客・登壇・配信までをすべて行う「新人セミナー」を毎年実施しています!

↓新人研修については、以下のストーリーでも投稿しておりますので、ぜひご覧ください!

今年は、「プラっと学んでグインと広がるkintone活用 〜“わからない”を“わかる”に変える!〜」というセミナーを開催しました!

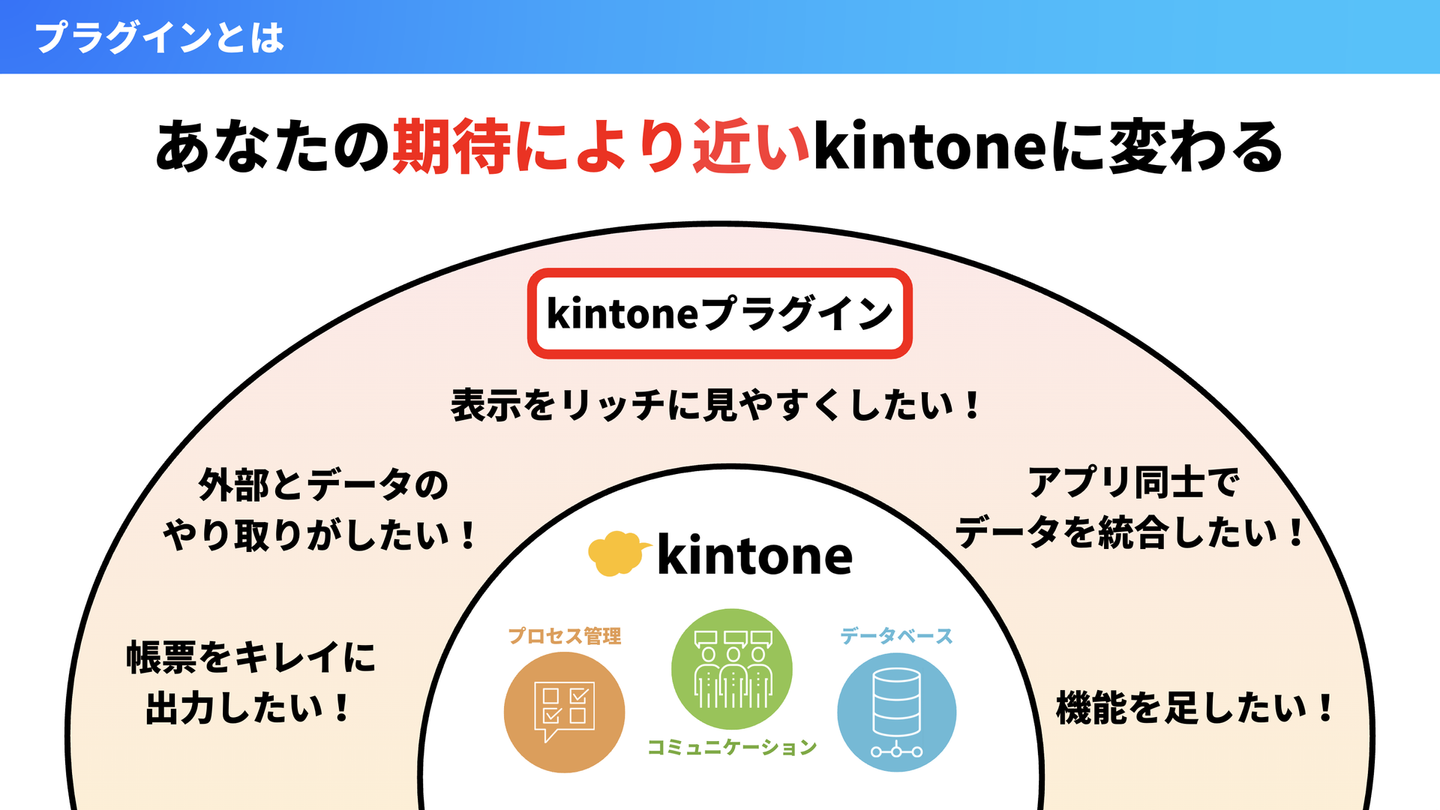

本セミナーでは、「ジョイゾープラグイン × 他社製プラグイン」という“組み合わせ”によって、kintoneの可能性がどこまで広がるのかを、デモを交えながら分かりやすくご紹介しました。

(※プラグインとは、kintoneの機能を拡張し、より便利に使いやすくするパッケージ製品のことです。)

そして、この“プラグインの組み合わせ”によって、

これらを、私たちはセミナーのゴールとして掲げました。

では、本セミナーが完成するまでにどのような道のりがあったのか、約3ヶ月間の軌跡を詳しくご紹介します!

はじめに

1. 企画書作成

(1)目的の明確化

(2)内容の決定

(3)集客目標人数

(4)その他

2. スライド資料・デモ環境の作成

(1)スライド資料の作成

(2)デモ環境の作成

3. プレゼン練習

4. 集客活動

★セミナー本番

おわりに

セミナー準備では、主に以下の4つの項目に取り組みました:

1. 企画書作成

2. スライド資料・デモ環境の作成

3. プレゼン練習・レビュー

4. 集客活動

これらを通じて企画から開催までがどのように形になっていったのか、順を追ってご紹介します!

まず最初に取り組んだのは、企画書の作成でした。

4月1日の入社時点で伝えられたのは、

の2点のみ。それ以外の企画内容は、私たち新人がゼロから考える必要がありました。

そこで、私たちはまず、先輩方が過去に作成した新人セミナーの企画書を参考にしました。

どのような視点で企画を考えていたのか、何を重視していたのかを分析し、企画書に必要な要素と構成を把握することからスタートしました。

その中で特に印象的だったのは、“なぜ”を徹底的に深掘りしていた点です。

この気づきを得てからは、私たちも企画書の作成にあたり、「なぜそう考えるのか?」をお互いに問いかけ合いながら、意図や根拠を明確にするのを欠かさずに進めていくことにしました!

企画書に必要な要素が分かったところで、「誰を対象に、何を提供するセミナーなのか」—すなわちターゲットとバリュー=目的の明確化を行いました。

4月の新人合宿にて、この目的(ターゲットとバリュー)の設定が、企画の最重要かつ最初に決めるべき要素と教わっていたため、新人2人でじっくりと検討を重ねました。

↓ 今年4月に行われたジョイゾーの新人合宿内での講義資料

しかし、ここで苦戦したのが、「自分たちがやりたいこと」と「お客様が求めていること」は必ずしも一致するとは限らないということでした。

企画書レビューの度に、代表取締役社長の四宮さんから「それは本当にお客様が求めていることなのか?」というご指摘をいただくことが多くあり、自分たちのやりたいことや想いが先行し、お客様視点が欠けてしまっていることに気づきました。

そこで、市場理解を深めるために、SIチームやマーケティングチームといった、経験豊富でよりお客様に近い先輩方へのヒアリングを行い、「お客様は何に困っているのか?」「どんなセミナー内容に興味を持つのか?(どんな情報を得たいと思っているのか?)」といった具体的なニーズや関心を直接伺うことにしました。

その結果浮かび上がってきたのは、「kintoneやプラグインを使ってはいるものの、活用しきれているか不安」と感じている方が多い、という実態です。

この情報から、私たちは次のようにターゲットとバリューを定義しました:

ターゲット:

プラグインを導入してはいるものの、その機能を十分に活かしきれていない方々

バリュー:

プラグインの拡張性を理解し、「自社ではどう使うか」という活かし方が見え、導入に前向きになる

目的が決まったところで、テーマ「プラグイン」の中で、どのプラグインを取り上げるかという内容の決定に移っていきました。

当初、私たち新人2人に共通していたのは、「ジョイゾーが販売しているプラグインを前面に押し出したい!」という想いでした。

プラグインチームのOJTを通じて感じたジョイゾープラグインの魅力を、より多くの方に伝えたいという思いがあり、またジョイゾーの一員として会社に貢献したいという気持ちもあったからです。

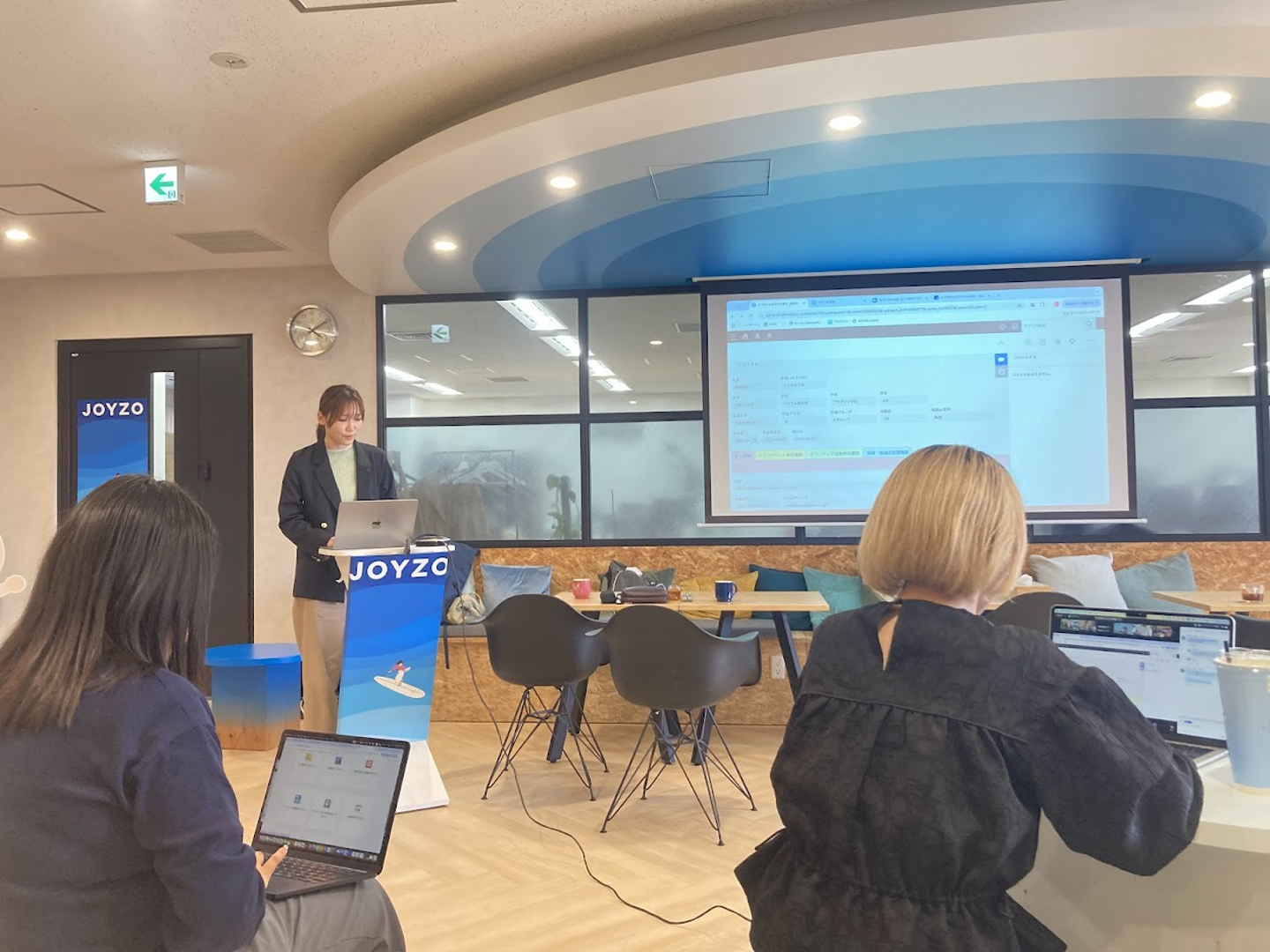

↓ プラグインチームのOJTにて、自分で設定したプラグインを発表している様子

しかし、そんな思いとは裏腹に、私たちの前にはいくつもの壁が立ちはだかりました...

<第一の壁>

まず最初の壁は、経営陣からのご指摘により、

「ジョイゾーのプラグインだけでは、集客が難しいのではないか?」という課題が浮かび上がったのです。

というのも、

・ジョイゾープラグインは「単一的な機能の拡張のため、シンプルで理解しやすい」

・ジョイゾープラグインだけを取り上げたセミナーはこれまでも繰り返し開催してきている

という点から、同じくジョイゾープラグインだけを扱うセミナーでは、内容に広がりが欠け、ターゲット層も限られてしまうのではないかという懸念があったからです。

↓ 参考:過去に開催したジョイゾープラグインセミナー

そのため、これまでとは異なる新しい要素を加えて挑戦することで、より多くの人々に届けることに繋げた方が良いのではないかというご意見をいただきました。

具体的には、ジョイゾーのプラグイン以外にもkintoneには豊富なプラグインや連携サービスがあり、これらのエコシステムを意識して他社製品と組み合わせることで、ジョイゾープラグイン単体で使用するよりもさらにkintoneの可能性を広げられるという訴求ポイントを持って内容を構成した良いのではないかという意見です。

そこで提案されたのが、注目度の高い「AI」と組み合わせるというアイデア。

それを踏まえ、私たちはM‑SOLUTIONS株式会社様の『Smart at AI(kintone × ChatGPT などの生成AI連携プラグイン)』を組み合わせるという提案を行いました。

<第二の壁>

しかし、ここでも新たな壁が立ちはだかります...

それは、「ジョイゾープラグイン × Smart at AI」という組み合わせは非常に魅力的でしたが、事例のバリエーションがまだ多くはなかったため、1時間のセミナーとしては少しボリュームに不安がある、という課題でした。

そのため、経営陣からは「テーマを『プラグイン』から『AI』へ完全シフトする」という案も提示されました。kintone×AIでどのような活用ができるのか、さまざまなAIを紹介して伝えるという内容です。

しかし、私たちは当初掲げていた「ジョイゾーが販売しているプラグインを推していきたい!」という強い想いがあったため、テーマはあくまで「プラグイン」にこだわりたいと主張しました。

<紆余曲折の末にたどり着いた“最適解”>

その結果、経営陣の柔軟な提案により、テーマを残しつつ内容を拡張する方向へ舵を切ることになりました。

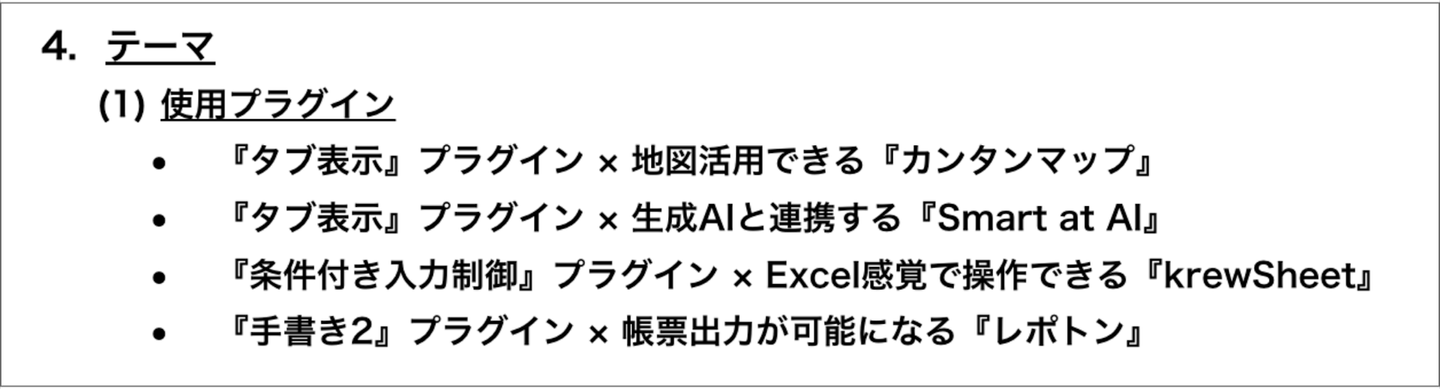

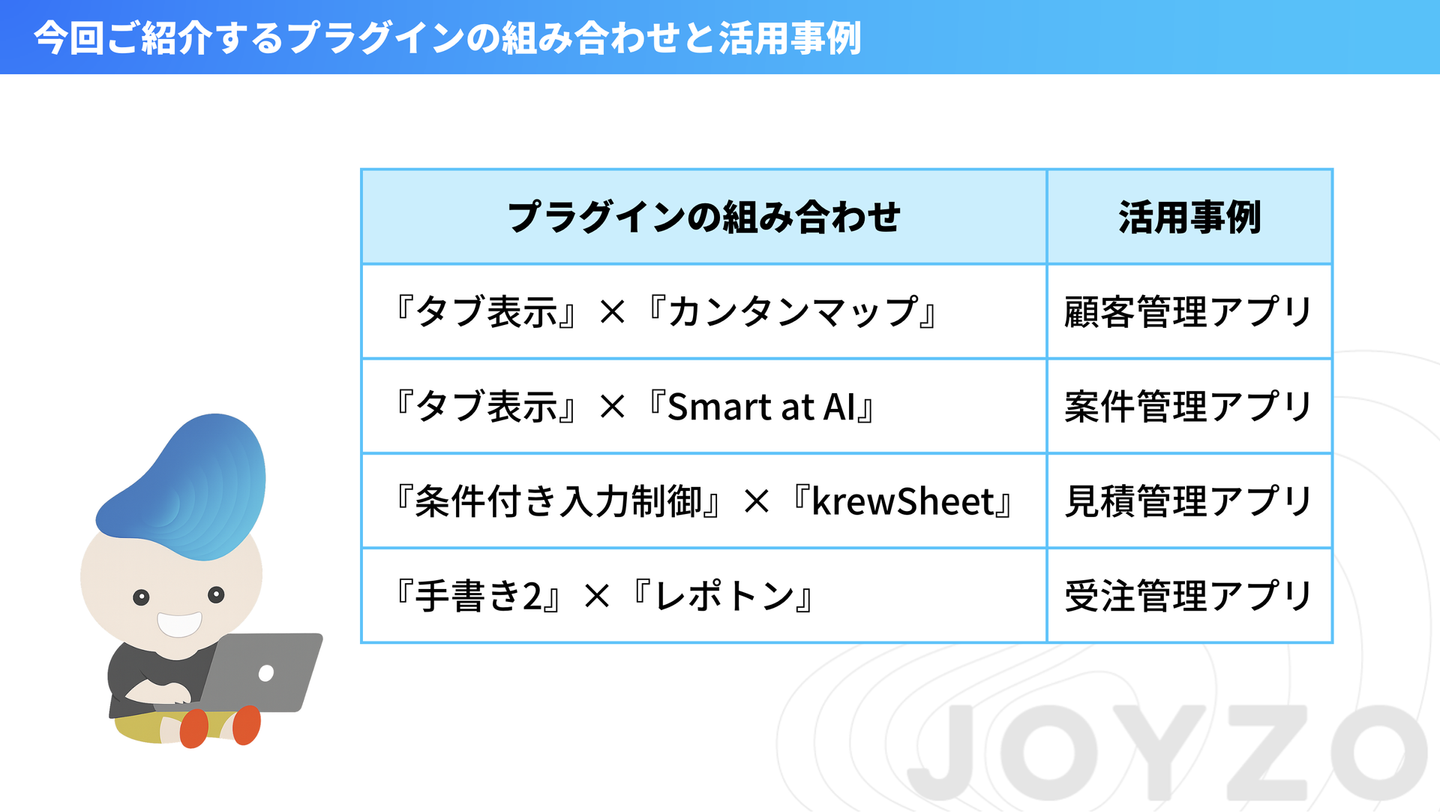

それが「ジョイゾープラグイン × 他社製プラグイン(AI・地図・Excelライクな表示/編集・帳票)」の組み合わせです!

組み合わせの詳細(実際の企画書より)

この内容であれば、集客面では幅広いテーマで多方面からの集客効果が期待でき、想いの面では私たちが大切にしていたジョイゾープラグインの魅力をしっかり伝えられる、という両立を図れる最適解となりました!

次に、集客目標人数の設定を行いました。

私たちは、前年(141名)を上回る人数、かつ、「いろは」にちなんで、新しい挑戦に縁起が良いとされる168名を目標に設定!

堂々と提示したものの、正直なところ心の中は「こんなに大きい数字を出して大丈夫かな…」という不安な気持ちもありました。

とはいえ、目標として掲げたからには達成を目指すのみ!

過去のセミナーの申込傾向をもとに、いつまでにどれくらい集めるべきかを分析し、週ごとの目標人数も細かく設定しました。

果たして結果はどうなったのか――

この数字を達成するために、私たちが実際に行った取り組みについては、後ほどご紹介する「集客活動」の章で詳しくお伝えします!

さらに、目的や内容、集客目標人数だけでなく、セミナーのタイトルや当日のスケジュール、開催方法、配信場所などについても、検討を進めていきました。

そしてついに、計6回目の経営陣レビューで承認をいただくことができました…!

1回目のレビューが始まったのは4月中旬。

そこから約1か月以上をかけ、5月下旬にようやく企画が通るという、振り返ればなかなかの長期戦でした…

企画書作成の段階は、紆余曲折もあり最も大変な時期でしたが、だからこそ妥協せず、新人2人で何度も話し合いを重ねました。その結果、セミナーの軸がしっかりと定まり、その後の意思決定や準備をスムーズに進めるための礎となったと強く感じています。また、企画を通して「お客様視点」がいかに重要であるかを実感できたことも、大きな学びとなりました。

企画が通ったら、セミナーで使うスライド資料とデモ環境の作成に移りました。

スライド資料の作成にあたっては、まず全体の構成を考えました。

この構成を練る際には、以前ご紹介した外部講師・高橋さんによるプレゼンテーション研修で学んだ内容を活かして考えました。

↓プレゼンテーション研修については、以下のストーリーでご紹介していますので、ぜひご覧ください!

特に、研修で学んだ「起承転結」の考え方を、自分たちのセミナーに当てはめながら構成を検討し、スライド資料もこの流れに沿って作成しました!

「起」:kintoneはプラグインを加えることで機能を拡張できる!

「承」:しかし、1つのプラグインだけであなたの悩みが解決できるとは限らない...

「転」:そこで、「プラグインを組み合わせる」という方法がある!→さまざまな活用事例の紹介

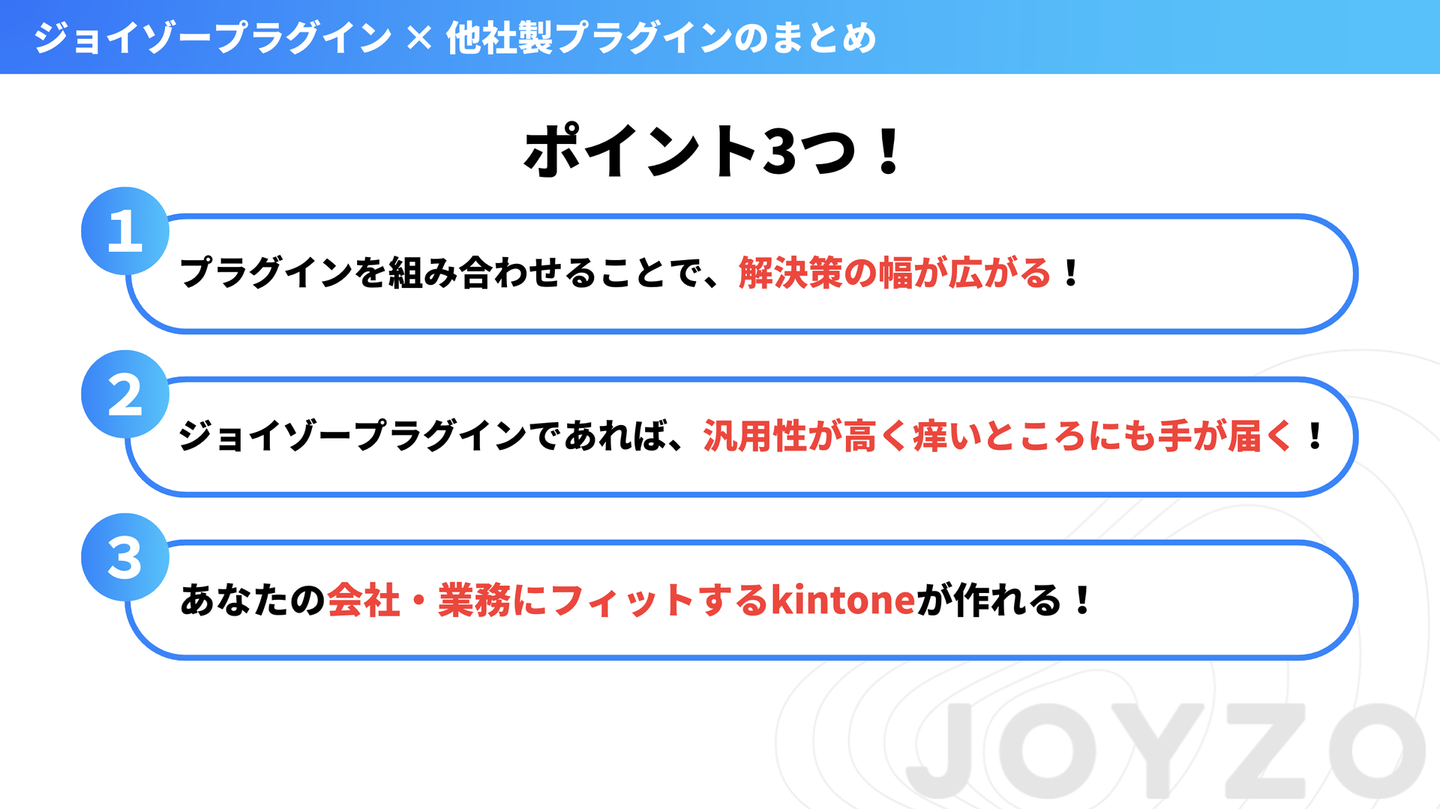

「結」:これによって解決策の引き出しが増え、あなたの会社・業務にフィットするkintoneに変わる◎

さらに、これは全体の資料構成についてですが、「承」の中身である活用事例の紹介においても、4つそれぞれの事例ごとに起承転結を意識した構成を心がけていました。

スライド資料の作成を始めた当初は、まだプレゼンテーション研修を受ける前だったため、起承転結といった構成はまったく意識できていませんでした。

しかし、研修での学びや、レビューの際に「最初のきっかけとなる部分や、最後にまとめとなるスライドがあるとよい」といった助言をいただいたことで、お客様の関心を惹きつけ、最後までしっかり聞いていただけるような構成へとブラッシュアップすることができたと感じています。

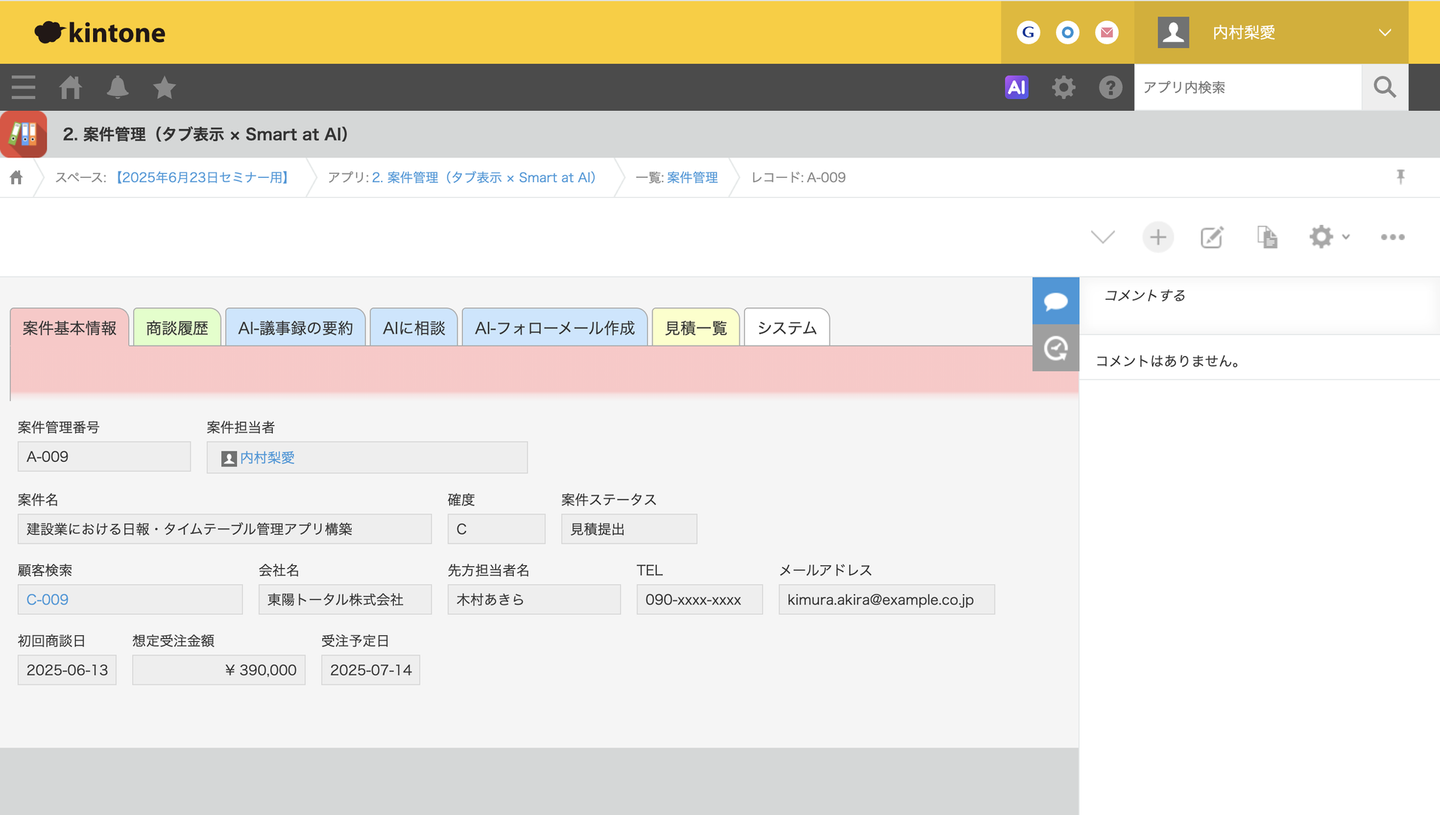

スライド資料に加えて、kintoneのデモ環境も並行して作成していきました。

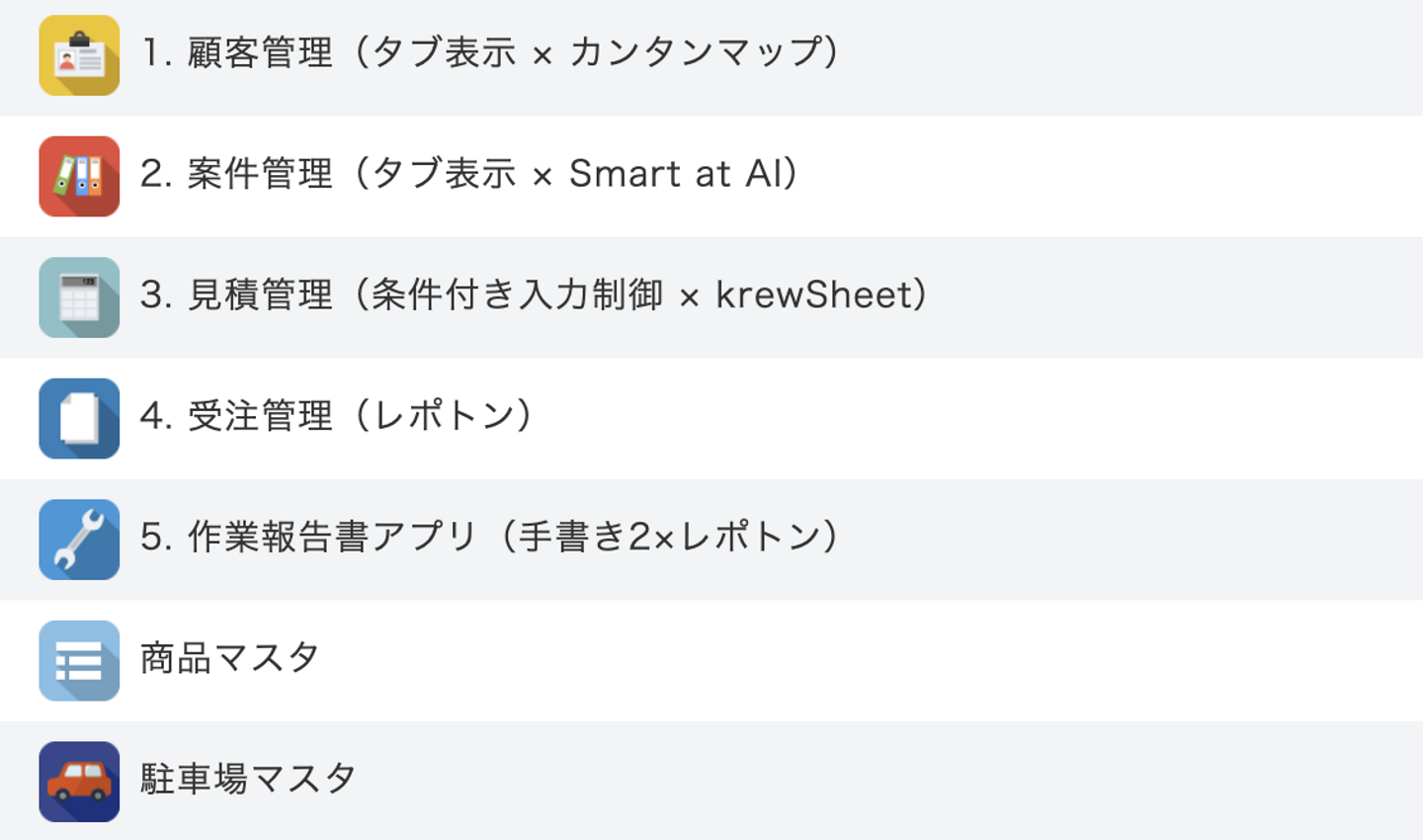

作成したのは、以下の画像にあるアプリです。

基本的には、どの企業にも共通して使える汎用性の高いアプリにすることで、お客様が「自社ではこう使えそうだ」と応用のイメージを持ちやすくしました。

今回はセミナー用に、アプリタイトルの括弧内に、そのアプリで使用しているプラグインが分かるよう記載しています。

kintoneで本格的にアプリを作るのは初めての経験な中、自社のプラグインだけでなく、他社製のプラグインも設定しなければならない状況に、最初は不安が大きかったです。

しかし、アプリ作成の土台においては、kintoneアプリストアにあるアプリパックや、社内で使われている同様のアプリの構成を参考にし、できるだけ実務に即したレベルのアプリに仕上げることを心がけました。

また、プラグインの設定に関しては、まず自分で設定方法を調べながら進め、行き詰まった際には先輩方に相談して解決していきました。

実際にデモ環境の作成を進めていく中で、先輩方がkintoneを勉強する際に「とにかくまずはたくさんkintoneを触ってみることが大事」とおっしゃっていた意味がよく分かりました。

自分でアプリを作成したり、プラグインを設定したりすることで、使い方や設定方法、できること・できないことの特徴を理解しやすくなり、とても勉強になりました!

セミナーが終わってからも、このアプローチは続けていきたいと考えています。

スライド資料とデモ環境ができたら、次はプレゼン練習に入りました。

私たちは原稿を作るつもりでいましたが、マネージャーのBBさんから次のようにアドバイスを受けました。

「原稿は用意しなくていい。セリフを覚えて、本番それを飛ばしてしまったら、頭が真っ白になってフリーズし、スムーズに話せなくなる。そのスライドで伝えたいポイントを押さえて話せれば問題ない」と。

そのため、文章としての原稿は一切作成せず、何を伝えたいのかポイントを整理し、話の流れだけを頭の中で設計することにしました。

この方法では、しっかりと自分の中で説明する内容に対する理解がないと、言葉が出てこなくなってしまうので、「覚える」のではなく「理解する」ことを特に意識して取り組みました。

また、理解する過程では、高橋さんのプレゼンテーション研修で教えていただいた、「NotebookLM」の音声概要生成機能を活用し、対話形式の音声で出力される説明をもとに理解を深めるという工夫もしました。

これまで、「原稿を作成して本番までに内容を覚え、何も見ずに話す」という経験はありましたが、そもそも原稿を作らないというのは初めての経験だったため、最初は抵抗がありました。

しかし、徐々にこの方法に慣れ、スムーズに話せるようになっていきました!

そして、今年はYouTubeライブによる配信だったため、広報を担当している小渡さんにもご協力いただき、配信の流れや立ち位置、配信画面の切り替えなどの調整も行い、練習しました。

そしていよいよ、経営陣によるプレゼンレビューへ!

レビューでは、細部にわたりご指摘をいただきました。

例えば、

など、これだけでもほんの一部に過ぎず、言葉の表現や各事例紹介の説明、画面操作に関する細かな点まで、たくさんのご指摘をいただきました。

本番までに計4回のレビューを受けましたが、前回の指摘と同じ内容を再度もらうことがないよう、レビュー後の練習では指摘された点の改善に全力を注ぎました。

そして、四宮さんからも「本番で100%の成果を出すためには、練習で120%の成果を出せるようになっていなければいけない」という言葉を受け、練習の重要性を身を持って学びました。

さらに、忘れてはいけないのが「集客」です。

これまでお伝えしてきたスライド資料やデモ環境の作成、プレゼン練習と並行して、集客活動も行っていました。

私たちが立てた目標集客人数は「168名」。

例年の先輩方を参考に、SNS投稿や集客メール、他社サイトへの掲載依頼など、考えられる施策は打っていましたが、1週間前の時点での申込者数は77名。

多くの方にお申し込みいただいているものの、目標にはまだ100名近く足りません。

そんな時、BBさんから「目的のためなら手段を問わず、泥臭くやろう」と言われ、私たちの気持ちにさらに火がつきました。

「絶対に目標を超えたい!むしろ200名を目指そう!」と、特に後半は必死に取り組みました。

その中で、自分たちにできることとして、知り合いへの声掛けにも力を入れ、多くの方にご参加いただけたことは大きな励みとなりました。

さらに、セミナー直前に行われた Cybozu Partner Meeting 2025 東京 では、前日にパネルや首かけボードを用意し、当日は先輩方の関係者への挨拶回りに同行して、一人ひとりにお願いして回りました。

その他にも、先輩方がSNSやコミュニティでの拡散をしてくださるなど、非常に多くのご協力をいただきました。

そしてついに、6月20日のスナックジョイゾーで、目標の168名をピッタリ達成!

歴代記録を更新できたことに安心すると同時に、セミナー当日を迎える前に目標を達成できたのは初めてとのことだったので、とても嬉しかったです!

また、私たちの力だけでは決して届かない数字だったため、先輩方には大変感謝しております。

しかし、集客目標を達成できたからこそ、浮かれることなく、参加してくださるお客様に満足いただけるセミナーを提供しなければならないという責任を改めて実感し、気が引き締まった瞬間でもありました。

いよいよセミナー当日となりました!

最後のプレゼンレビューの際に、四宮さんより「想定されるリスクを最大限に防ぐため、事前のチェックを欠かさず行うように」との助言をいただきました。

そこで当日は、パソコンやデモ環境の設定を整理した「セミナー直前チェックリスト」と、各プログラムの開始時間・所要時間・画面切り替えのタイミングなどをまとめた「構成台本」を用意し、リスクヘッジを徹底しました。

その他にも、様々な確認や練習を行っているうちに、あっという間に本番の時間に!

戀塚さんの「プラっと学んで」、私の「グインと広がる」、2人の「kintone活用」というタイトルコールに合わせて、本番がスタートしました!

本番が始まると、緊張感はありながらも、目の前のお客様に一言一言を丁寧に届ける気持ちで話すことを心がけました。

とはいえ、徐々に早口になってしまう場面も...。

そんな時は、スタジオ横で見守ってくださっていた2年目の先輩方が「ゆっくり〜」とホワイトボードに書いて伝えてくださり、それに気づいてからはペースを落として話すことができました。

メインの活用事例の紹介では、事前に行っていたリスクヘッジのおかげで、大きなトラブルもなくスムーズに進めることができました。

また、質疑応答の場面では、想定していなかった質問に一瞬戸惑ったものの、OJT研修の際に先輩がおっしゃっていたことを思い出し、なんとかその場で回答することができました。

そして最後は、2人で「ジョイゾーと一緒に、あなたの会社に最適なkintone、作りませんか?」と声をそろえて締めくくり、セミナーを終えました。

反省点は多々ありますが、大きな問題もなく、構成通りの時間で無事にセミナーを終えることができたのは、本当に良かったです!

そして、申込者数は直前まで伸び続け、最終的には199名の方にお申し込みいただきました!

さらに、ライブ配信も常時100名を超える方にご視聴いただき、最高同時視聴者数は112名、延べ158名の方にご視聴いただきました!

セミナーにお申し込み・ご視聴いただいた皆様、本当にありがとうございました!!

新人セミナーは、私たちにとってこの3ヶ月間の集大成のようなものでした!

今年の新人セミナーを振り返って、個人的には「企画書が通るまでが一番大変だったな」と感じています。しかし、企画書の段階で「ターゲット」や「バリュー」など、セミナーの方向性をしっかりと明確にできていたからこそ、その後の制作過程では軸がぶれることなく、一貫性のあるセミナーに仕上げることができました。

この経験を通じて強く学んだのは、プロジェクトを進める上で最も大切なのは“目的の明確化”であるということです。

すべての判断や行動の基盤になるこの「目的意識」を、今後も常に持ち続けていきたいと思います。

また、最初は新人2人だけで抱え込んで悩むこともありましたが、次第にOJT研修を通じて、すべてのチームの皆さんと繋がりを持ち、相談しながら進められるようになったことは、大きな支えとなりました。

さらに、外部講師の研修で学んだことをすぐに実践に落とし込み、セミナーの中で活かすことができたのも大きな成果だったと感じています。

このように、自分たちの意思を大切にしながらも、皆さんの知恵やサポートをお借りして完成させた今回のセミナーは、私たち2人だけでは決して成し得なかったものです。

社内の先輩方、外部講師の皆様、そして関わってくださったすべての皆様に、心より感謝申し上げます。

本当にありがとうございました!

反省点も多々ありますが、ここで得た学びや気づきを糧に、今後の業務にしっかりと活かしていきたいと思います!

<noteも書いています!>

同期の戀塚さんも、noteで新人セミナーについてのブログを書いています。

noteには、セミナー企画の裏話も書いていますので、ぜひ以下のリンクからご覧ください!