2024年9月、Fracta Leapの水処理プラント設計自動化の取り組みが、日本オペレーションズ・リサーチ学会から第44回「事例研究賞」を受賞しました。社会課題を数学的手法で解決するオペレーションズ・リサーチ領域で日本最大の学会で水処理領域の取り組みが評価されたことは、私たちのさらなるモチベーションとなりました。創業期からのメンバーで、アルゴリズム開発をリードするシニアアルゴリズムエンジニア請川克之さんに、ここまでの難しさと面白さを振り返ってもらいました。

プロフィール

請川 克之

EPC Div.

Senior Algorithm Engineer

東京大学大学院 航空宇宙工学専攻にて博士号取得後、宇宙科学研究所(JAXA)、東京工業大学にて研究員として在籍。その後、構造計画研究所にて数理最適化などを活用したエンジニアリングコンサルティングに十数年間従事。2020年からFracta Leapに参画し、EPC Divisionにて配置設計のアルゴリズム開発を担当。

目次

Fracta Leapだから取り組める“最難関”

設計者の頭の中にある知を引き出す

たどりついた、アルゴリズムの併用

いちからやり直すこともできる開発環境

設計者が設計に集中できる状況をつくる

Fracta Leapだから取り組める“最難関”

前職は技術コンサルティングファームで、さまざまな業種の企業課題に対し、数理最適化を活用したコンサルティングを行なってきた請川克之さん。多くの難題に向き合ってきた請川さんでも、Fracta Leapで取り組むことになった水処理プラントの『配置設計』の自動化というテーマには、“最難関”だと感じたそうです。

請川:

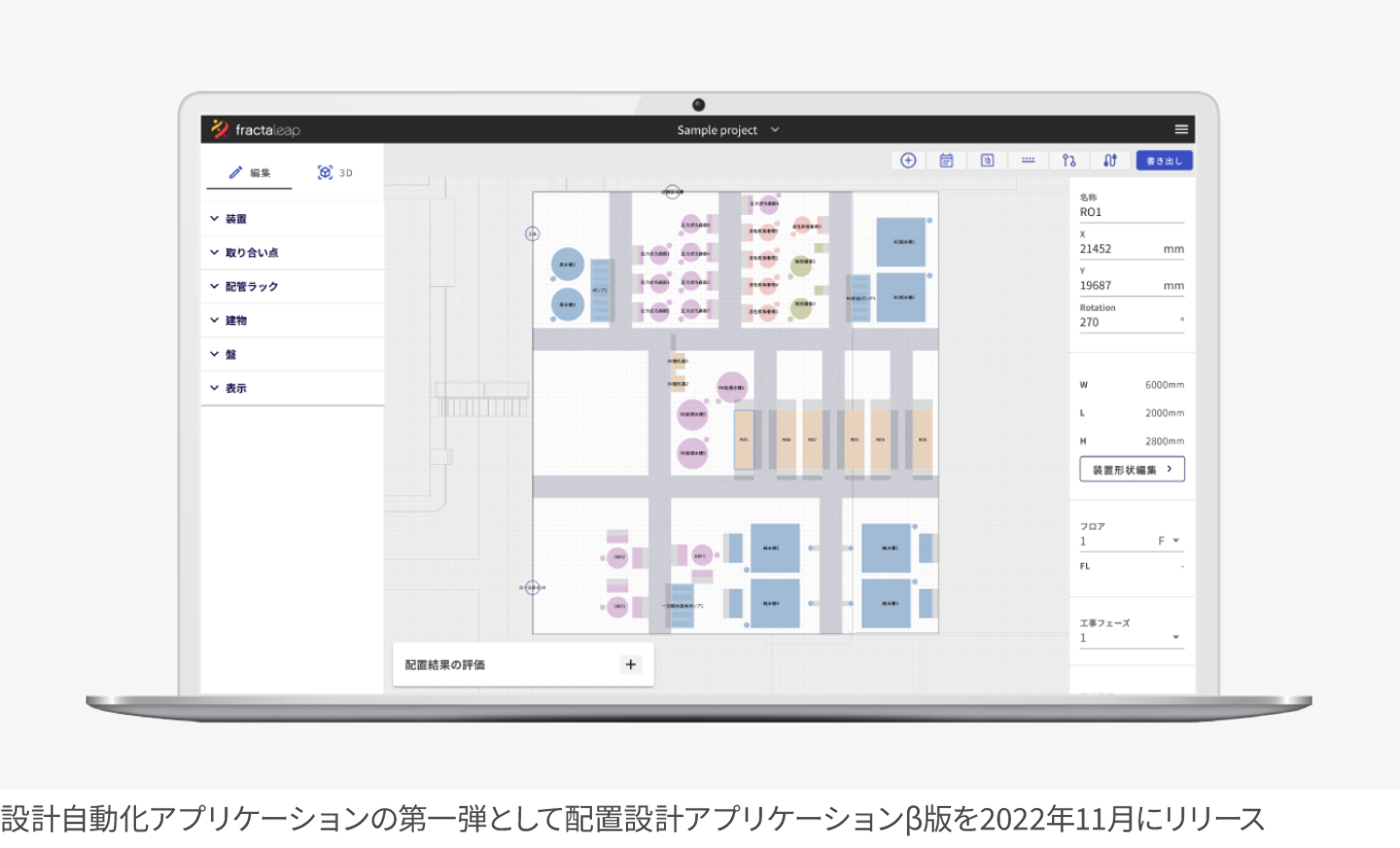

「目指す水質、水量を生成する水処理プラントの設計には複数のプロセスがあります。その中でも特に複雑かつ重要なプロセスが『配置設計』です。必要な装置の種類や数、繋ぐ順序が決まったところから、敷地の中にそれらをどう配置するかを決めるプロセスです。装置の数は膨大で、水の流れを滞らせないように重力も活かし、液体が漏れたときのリスクも考慮しつつ配管をどうつなぐかなど、多くの条件を満たしながら、コストを最小にすることが求められるもの。考慮すべき条件の多さに加え、設計の自由度は高く選択肢は膨大。さらに、配置設計のための入力データから整理しなければならず、そのためのアプリケーションもつくらなければいけない。もし前職のように、これがお客様からの依頼で予算と期間が決まっている案件だったらお断りしていたかもしれない難題でした」。

ただ、技術コンサルティングファームと違い、Fracta Leapはこのテーマを自分たちの事業として取り組もうとしている。そしてこの課題解決の先に、世界各地の水資源への貢献を見据えている。請川さんはそこに「面白いかもしれない」と感じたそうです。アルゴリズムエンジニアとしてキャリアを積み、そろそろ人生をかけて取り組めるテーマを探していたという請川さんが、2020年、創業まもないFracta Leapに合流します。

設計者の頭の中にある知を引き出す

水処理プラント設計者が、どのように考えて配置設計を決めているのか。その知識や指標の多くが、経験を積んだ設計者の頭の中にしかない暗黙知。請川さんをはじめとするFracta Leapメンバーは、ともにソリューション開発に取り組むパートナー企業である水処理大手・栗田工業の手掛けた水処理プラントを見学したり、設計者へのヒアリングを始めます。

請川:

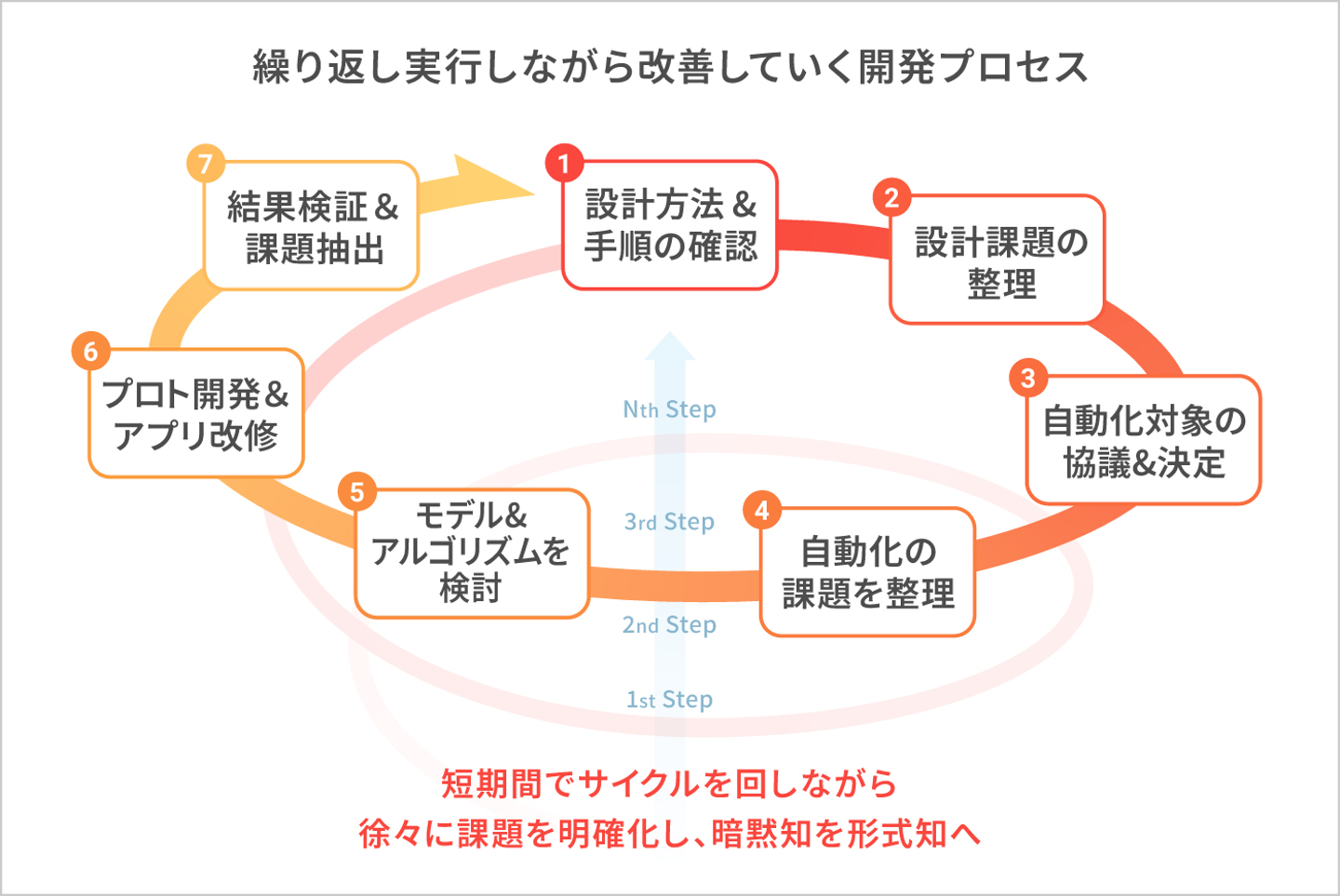

「暗黙的にわかっていることを、人はどうしても言葉にしにくいもの。こちらからも言葉で聞くだけでなく、絵に描いて見せては、このケースとこのケースはどちらがいいのか、その理由はなにかと、意見をもらうことを繰り返しました。聞いていくうちに、こういう数式に落とし込めそうだという考えが生まれて、そのために必要なことをまた聞いていきます。こういうことがしたいのか、こういう条件に落とし込めそうだと、だいたい見えた段階でプロトタイプをつくる。その計算結果を見せては、また、この配置は良い・良くない、なぜならこれが足りていない、といったように意見をもらう。これをずっと続けています」。

ヒアリングで相手の中にある知を引き出し、理解することは、アルゴリズムエンジニアの重要な業務の一つ。そのプロセスは楽しいもので、醍醐味の一つだと請川さんは言います。配管が多くつながっている装置は、配管を載せるラックに面するように配置する必要がある。工事の一期目に配置する装置群は、二期目の配置の際に障害物とならないように配置する必要がある。設計者が“美しい設計”と言うときの“美しい”とは……。続々と見えてくる水処理プラントならではの面白い課題が、請川さんを本気にしていきました。

たどりついた、アルゴリズムの併用

請川:

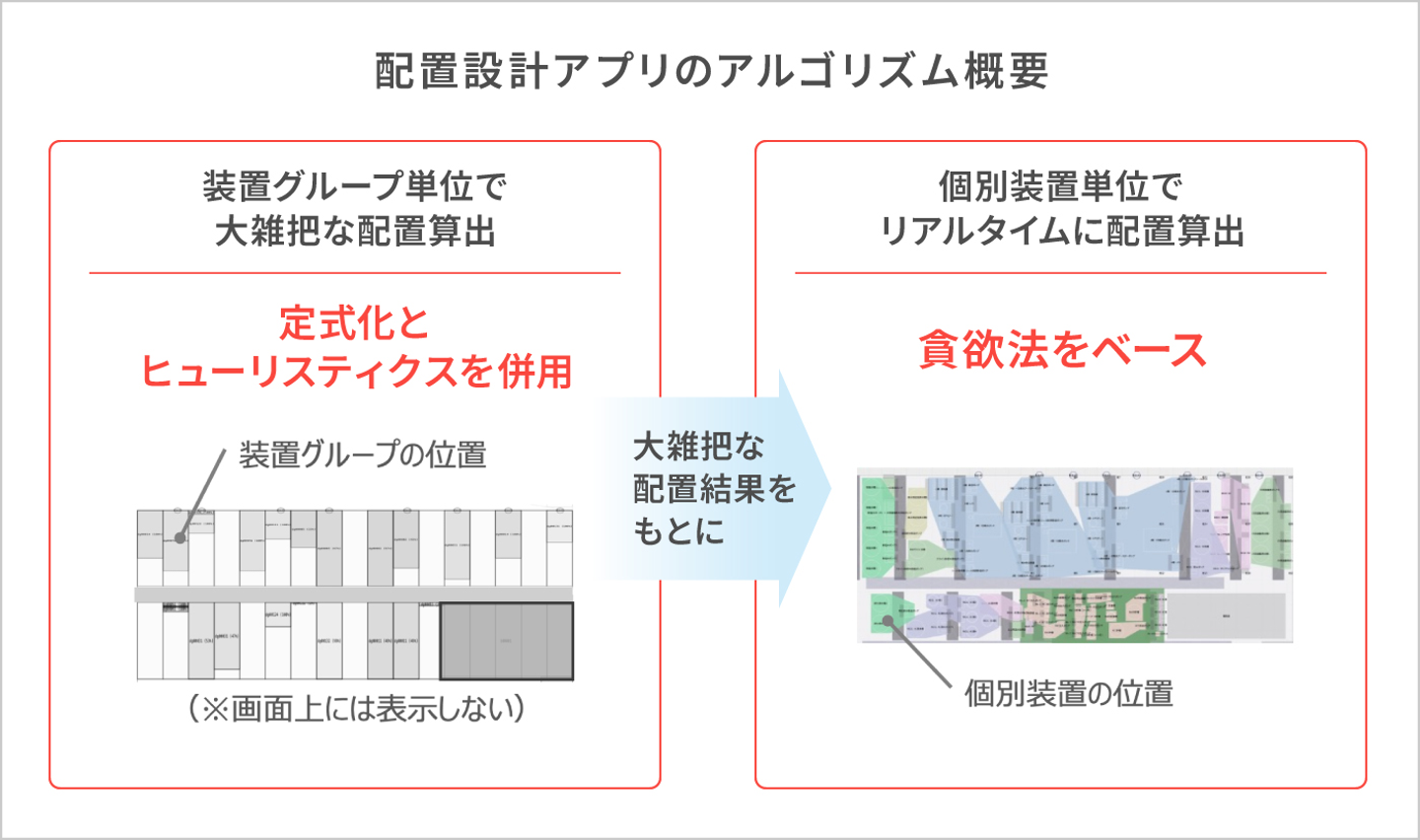

「最初は定式化を使って、いきなり一つひとつの装置の配置を決めようというアプローチを試しました。でも、小さい区画だけで計算にすごく時間がかかり、プラント全体となると現実的ではない。定式化だけでいくことはやめました。貪欲法もやってみましたが、精度の高い答えを短い計算時間で出すことは難しかった。そこで、近似的な解を得られるヒューリスティクスを、定式化と併用することにしました。まずは装置グループ単位で大雑把な配置を算出して、その後に一つひとつの装置の具体的な位置を決めていくというやり方です」。

装置グループ単位での大雑把な位置関係の算出については、空間を大雑把に区切り、各空間へどの装置グループをどのあたりへ割り当てるかという組合せ最適化問題として扱う。それを数理モデルに落とし込んで、数理最適化ソルバー を利用して解くとともに、開発したメタヒューリスティクスも併せて活用する。各装置の位置算出については、貪欲法をベースとしたアルゴリズムを開発し、リアルタイムでの解の算出を実現する。学会で発表した2023年時点で、請川さんがたどり着いたやり方は、上記のようなもので、いくつものアルゴリズムを併用しているのが特徴です。日本オペレーションズ・リサーチ学会でも高く評価されました。現在は、より適切な結果が得られるよう、改めて各アルゴリズムの見直しを進めています。

請川:

「前職でも、複数のアルゴリズムを組み合わせることはありましたが、メインが一本あって、そのサポート的な役割をするアルゴリズムをつくる程度。ここまで問題を分解して、複数のアルゴリズムを同時活用することは特殊な例かなと思います」。

いちからやり直すこともできる開発環境

4年近くかけてそのやり方に至るまでには、アルゴリズムの大きな変更を何回も行ってきたと言う請川さん。

請川:

「最初からいいものをつくろうと思うと開発は終わらず、何が課題なのかわからないままということもあります。だから短期間でつくれるものをつくって、フィードバックをもらっては修正する。修正しても限界を感じたら、いちからやり直す。そうやって大きな変更を今まで何回もやってきています。計算結果は徐々によくなっているので、ユーザーにとってはどんどん精度が上がっているという印象だと思いますが、その裏側ではけっこう何度もアルゴリズムをいちからやり直しています。この先も、何回も起こるのではないかと思います」。

よりよいものを求めてトライして、ダメだったらまた違う方法を考える。それができるFracta Leapの環境は、アルゴリズムエンジニアとして面白いと感じると請川さんは言います。

請川:

「もしクライアントワークだったら、これだけいろいろなアプローチを試す機会はないと思います。栗田工業とは委託・受託の関係ではなく、プロジェクトのパートナーという関係。利益率を意識してプロジェクトへの稼働時間を気にしたり次の提案で予算を獲ってから進めた方が良いなどと考えることなく、常に全力で集中できる。柔軟にやることを決められてすぐに改善案を試す、ということを続けていくことができる。ここは大きな違いだと感じます」。

設計者が設計に集中できる状況をつくる

「難しい」と言いながらもいつも笑顔の請川さん。現時点ではどのくらいの進捗の手応えがあるのか。プラント設計者にどんな支援ができることが見えてきたのか。請川さんの実感を聞きました。

請川:

「取り組み始めた当初よりはだいぶ進んできた感覚はあります。一部の結果については、一緒に取り組む設計者から『この配置結果が短時間で出てくるとはすごい』と評価をいただくこともあります。設計者とともに開発を進める中で水処理プラント設計という仕事への強い想いが私たちにもひしひしと伝わってきています。現状では、設計者が本質的な設計以外の準備作業に膨大な手間と時間をかけざるをえない状況があり、そのせいで、よりよい設計を追求できないことが起こっています。私たちの自動化ツールが実用化できれば、もっとやりたい設計に集中してもらえると思っています。ただ、ようやく基本的な機能が揃ってきたという段階。多くのプラントの実運用で効果を実感してもらえるようになるには、アルゴリズムの改善の余地はまだまだあります」。

今までは外部のアルゴリズムエンジニアのサポートを得て進めてきたアルゴリズム開発ですが、ここからはさらに社内エンジニアも増やし、より意見を出し合いながら進めていくチームをつくろうと準備中とのこと。腰を据えて取り組むテーマを求めているエンジニアには、水資源の課題解決につながる水処理というテーマは面白く、「ハマる」はずだと請川さんは言います。社会的意義の大きなアルゴリズム開発に情熱を持ち、一緒に深々とハマってくれる仲間を集めて、さらにパワーアップするアルゴリズムチームが楽しみです。

※ 記載内容は2024年12月時点のものです

受賞のプレスリリースはこちらをご覧ください

日本オペレーションズ・リサーチ学会 第44回「事例研究賞」を受賞

/assets/images/17341710/original/8d9a808b-56db-473a-82eb-9b2f175a6347?1710758335)

/assets/images/7276329/original/622cabb7-cb5f-43a7-a9fa-274da30178de?1755157312)

/assets/images/17341710/original/8d9a808b-56db-473a-82eb-9b2f175a6347?1710758335)

/assets/images/17341710/original/8d9a808b-56db-473a-82eb-9b2f175a6347?1710758335)