このストーリーは、unnameの代表とメンバーが、事業、マーケティング、キャリア、ビジネスなど、様々なテーマについて思考していくPodcast番組「累積思考FM~明日役に立たないラジオ~」を記事化したものです。

累積思考FM 音声で聞きたい方はこちら↓↓

鵜呑みにできる師匠を作るために

弘松:今回話していきたいことは、最近よく社内で宮脇さんも言っている「鵜呑みにできる師匠を作ろう」についてです。このテーマについて、ざっくり説明していただけますか?

宮脇:はい。これは何かのアンチテーゼみたいな言葉ではあるんですけど、世の中では「鵜呑みはよくないよね」ってよく言われていますよね。自分でちゃんと見極めた上で、人の意見を聞きなさいという話なんですけど、それを差し置いても、「この人の言ってることは鵜呑みできるぞ」という師匠を人生の中で何人作れるか、みたいなものが結構重要かもしれないと考えたりするシーンがあって。

結局、師匠が必要な理由って、自分にとって「2周目だな」っていう人から「1周目でわからなかったアドバイスをもらいたい」っていう話だと思うんですよね。

弘松:経験値の差を活かすということですね。

宮脇:そう。例えば、今自分が高校3年生に戻ったら、受験勉強ってこうしたいなみたいな。自分はまだ覚えているんですけど、自分は駿台予備校に通っていまして、どこかのタイミングでOBが来たときに「俺はもう4月のタイミングで第1志望の赤本を解いた」みたいなことを言っていて。最初に現在地を知ることがすごく大事だと。

ゴールから逆算するためにみんな積み上げでやっていくんだけど、一番最初にやった方がいいみたいなことを言っていて。言っていることはわかるんだけど、なんかやらなかったんですよね。今なら自分をすぐ怒ってあげたいんですけど、でも多分それって「鵜呑みにできる師匠になっていなかった」から、なんか鵜呑みにしなかったんだなと思っていて。

弘松:そういう経験から、鵜呑みにできる人の重要性に気づいたんですね。

宮脇:そうなんです。もうその情報に対してウラを取る必要もないぐらい、その人の言ってることをやっていれば良くなるよみたいな人っていうのがたまにいると思うんですよ。なんかそういう人を作って、もうこの人が言っているんだから、もうなんか多分間違いないからやろうみたいなことをどれだけ作れるか、そういう人を見極めて自分の師匠にできるかっていうのは、なんかめちゃくちゃ大事だなと思って。

それやらないと、やっぱり5年10年単位であのときやっていればみたいなことがまた出てくるんだろうなと思って。なんか何かのタイミングでそう思って、「鵜呑みにできる師匠を作ろう」っていう言葉を多分散歩中に考えたっていう感じですね。

鵜呑みにできる師匠の基準

弘松:鵜呑み師匠になりうる人とならない人とは、どういう基準で決まるんですか?

宮脇:会社の中での直接の上司になったとか、学校とかスポーツの世界だとコーチとか、そういうものではない人。

弘松:形式的な関係性ではなく、自然と生まれる信頼関係みたいなものですね。

宮脇:そうそう。だから、わかりやすくタグ付けされた師匠ではないんだけど、勝手にこの人が師匠だねって言えるような人間関係を作ろうねっていう話ですね。

弘松:鵜呑みできる師匠をどうやって見極めて、この人を師匠にしようみたいな感じで思っているのかっていうところが気になりますね。

宮脇:いや、わからないですね。自分がどうやって見極めているかもわからないし、見極められるかもわからないんですけど。なんかこの人に聞くと間違いなさそうだなっていう人はいるじゃないですか。多分みんな見極められているけど、師弟関係を作れていないんじゃないかなっていう。どっちかというとそっちの方なんですよ。

弘松:人の見極めって難しいという前提はありますよね。

宮脇:そうですね。でも、なんか明らかにすごい人って誰でもわかりますよね。そういう人が師弟関係を作る方が難しいと思っていて。

弘松:なるほど。では、どうやったらそういう関係性を築けるんでしょうか?

宮脇:やっぱりすごい人に好かれるような行動をしたりとか、そういう人がおせっかいを焼きたくなるような人になるっていうのが重要なんじゃないかなって思っているって感じです。

弘松:なんか意識してやったことはありますか?

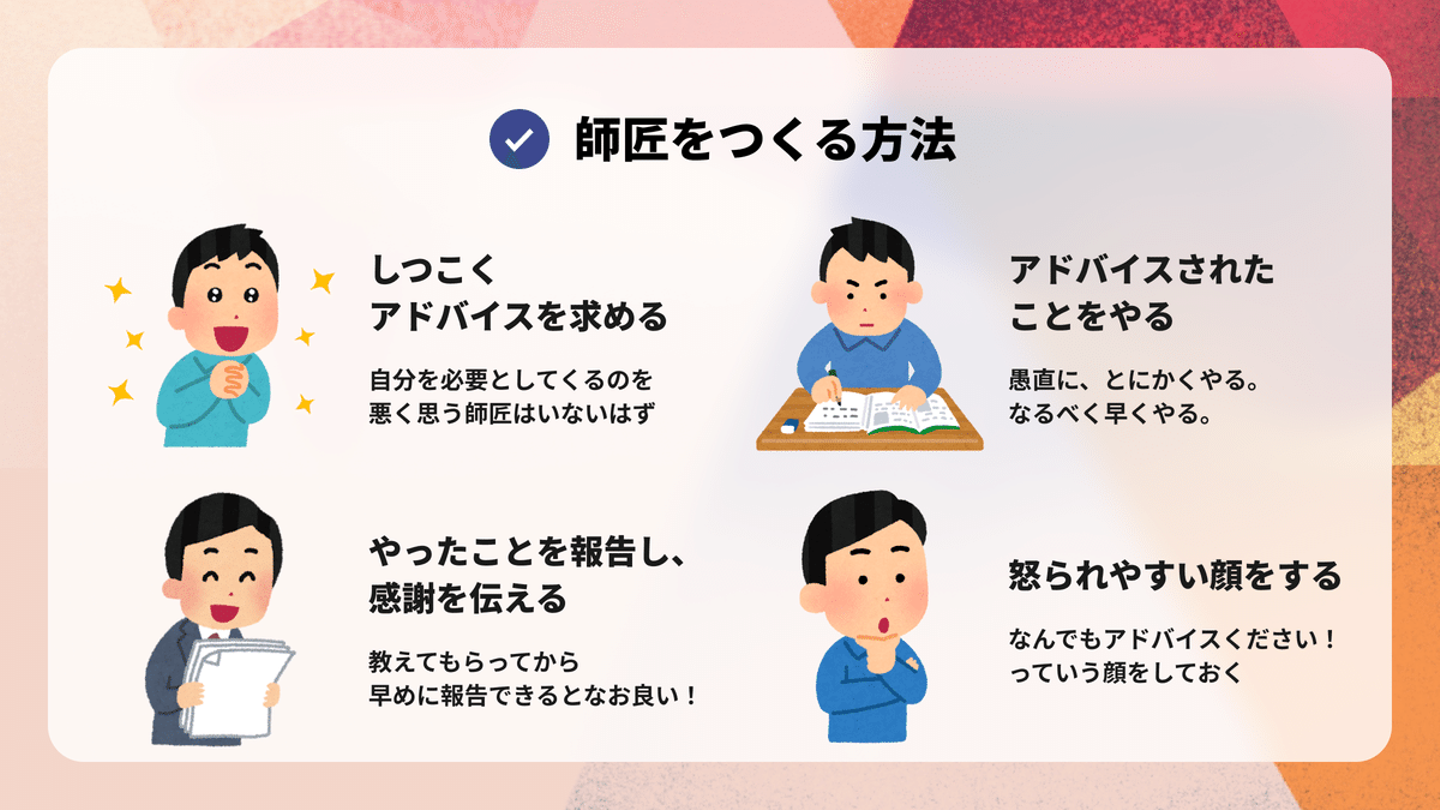

宮脇:単純にしつこくアドバイスをもらいに行く。アドバイスされたことをやる。やったことに対して報告をする。ありがとうを伝える。多分これだけじゃないですか。

弘松:それをもうひたすら繰り返してやるだけ?

宮脇:そうです。「なんかアドバイスをください」くらいはいるんですよ。自分も行ったことあるし、自分も来られたことがある。でも2、3回しつこく来る人ってあんまりいない。

無償であることが重要

宮脇:お金を払っていたら別なんですよ。お金を払ったら師弟関係ではなくて、何だろう、受発注の関係みたいな感じじゃないですか。「お金もらっているから価値を提供しますよ」ってなるんですけど、別に金ももらっていないのにこいつのために何かやってやろうみたいな、そういう関係性になっていることが多分あんまりないなというか。

弘松:そうですね、無償の関係性だからこそ生まれる信頼関係がありそうです。

宮脇:だからそれってやっぱりしつこく行かないと。なんか「こいつ何もくれないんだけど、なんかめっちゃ自分を必要としてくるな」みたいな。必要とされて嫌な人って多分あんまりいないと思うんで。よっぽど態度が悪いとか以外。

態度が良くて、しつこくて、でもなんか愚直にやってくるみたいな人って絶対嫌いじゃないと思うんだけど、そういう人嫌いな師匠は多分世の中であんまりいないと思うんで。何かそれをやるだけかなっていう気はします。

弘松:鵜呑みにできる師匠、宮脇さんの中でどのタイミングで出来たかみたいなことはありますか? 例えば、新卒のこのタイミングとかできて、そっから確実に伸びたなとか、前と後で結構違ったなみたいな。

宮脇:新卒のときは、わかりやすく自分のトレーナーが鵜呑みにできるような優秀な人だったんで、その人の話はもう聞いていればいいかなと思いましたね。「その人が出したことをとりあえずやっとけばいい」ぐらいの感じでわかりやすかったんですけど、やっぱりその後わかりやすく師匠みたいな人はなかなかいなくて。

弘松:なるほど、新卒時代は比較的明確な師弟関係があったんですね。私は自分が頼られる分にはもちろんそんな嫌とかも思わないんですけど、するとなると何かいろいろ考えちゃっていつもなかなか無邪気に聞きに行けないとかあったりするので。

鵜呑みできる師匠を作ろうみたいな話を聞いたときに、何か意識的にやらないとなと思っていたところで、宮脇さんが言っていた「怒られやすい顔をしろ」という話をしていたのが結構面白かったなと思います。

宮脇:なんかこれは逆の視点だと思うんですよね。「怒られやすい顔をしろ」は弟子に対してのアドバイスです。師匠から見て「こいつなんか怒っても大丈夫そうだな」っていう人ってやっぱり弟子にしたいというか。何かこの子ちょっと強く言ったら駄目そうだなとか、何か強く言っても何も感じなさそうだなとかっていうと、やっぱりもう諦めちゃうんですよね。

弘松:なるほど、師匠側の視点も大切なんですね。

宮脇:師匠なんで、怒ってくださいっていう顔している方がやっぱりやりやすいんじゃないですか。めっちゃ怒りたいわけではなくて、ずばっと言いたい。気を遣って言うのは大変なんで。

弘松:弟子ですしね。

宮脇:弟子じゃなかったとしても、多分怒られやすい顔していると、直接的にフィードバックされる機会が増えると思うんで。そうすると弟子側がこの人のアドバイス的確だなってなって、この人の弟子になろうっていうことが多いと思うんで。

まず「私は大丈夫ですよ」っていう感じで歩いていくことが、師匠を見つける一歩目なのかもしれないなって今ちょっと思考しました。

弘松:なるほど。何か怒られやすい顔していないと、そもそも的確なフィードバックが返ってこないっていうことですね。

宮脇:返ってこないんですよ。なので基本的には師匠から勝手にフィードバックとかアドバイスが飛んできて、そっから始まるっていうことの方が多いと思うんですよね。

知らない人に話しかけるわけにいかないじゃないですか。なので、やっぱりなんか怒られやすい顔をしろっていうのは何か一例ですけど、率直にストレートにフィードバックしても大丈夫そうだな、メンタル病まないなとか、ちゃんと真摯に受け止めてくれそうだなっていう感じの挙動とか言動とか表情をしている方がやっぱりいいんだろうなと思いますけどね。

累積思考FM ポッドキャストで聴きたい方はこちら↓↓

自身の経験と弟子としての姿勢

弘松:誰かの役に将来立ちたいと思うし、何か自分が学んできたことと変えてきたもので何か還元したいみたいに思うから。そうなると弟子の経験をしておかないと師匠になれなさそうだなって聞いていてちょっと思ったっていう感じです。

宮脇:なれないことはないと思いますけどね。別に何かその人から教わらなくても自分で発見し自分自身の扉を開けられるんだったらいいと思うんですけど、そんなに自分が発見する目新しい考え方とかって多分ないと思うんで。だったら聞いた方が早いって話だと思いますね。師匠になるスピードが速まるっていうだけだと思います。

弘松:本とかじゃダメなんですか?

宮脇:本でもいいと思うんですよ。本でもいいと思うけど、本は自分でその情報にたどり着くのを探しに行かないと。答えが書いていない。なんだろう、必要ないときにその情報を浴びる可能性が高いというか。多分師匠に、「この本のここを読め」って言われると吸収力がやっぱり高くなる。

弘松:なるほど。

宮脇:本は、自分が今読むべき場所にたどり着きづらいっていう欠点があると思いますね。

弘松:師匠からしたら、その自分が今まで辿ってきたところの、ここで躓いていて、次にこういう壁がありそうだなとかまで見えているから、ある程度そのちょっと先にある自分が突き当たる壁に対して乗り越えるための何か情報やフィードバックをくれる。ピンポイントでそれをくれるから、本を探しに行くよりも、効率的というか。

宮脇:そうですね。結局タイミングが大事なんですよね。「大学時代に経営学部入っても、何もわかんないよ」っていう話と一緒で、なんかやっぱり30歳ぐらいになって経営学部行けばよかったとか言っているけど、20歳に戻ったら経営学なんて何でも活かせないし、吸収できないと思うんで、やっぱりタイミングが大事なんだと思うんですよ。

弘松:なるほど、そのタイミングを自分にとって人生2周目にいる師匠は知っているということですね。

師匠としての経験

弘松:宮脇さんは弟子がいてもおかしくない年齢だと思うんですけど、その自分が与えるみたいなときとか、教えてあげるときに「これ与えたら心が動くだろう」みたいにハマったところはありますか?

宮脇:めっちゃあります。普通に毎週あるんじゃないかぐらいです。だからこの前弘松さんに共有したYouTubeの動画とかはそうですよね。今見てほしいなと思ったし、その時に見て感想を返してくる人と、1ヶ月後に見る人では、やっぱり自分も本気で向き合おうっていう気持ちは変わってくるので。

弘松:なるほど、この前それこそ宮脇さんがシェアしてくれたのはサイバーエージェントの抜擢についてのYouTubeでした。

宮脇:抜擢する側がどういう仕組みで、どういう期待値で抜擢をしているのかみたいな。今unnameの中で僕が抜擢だったり、「こういうのお願い」みたいな感じで渡したときに、そのメンバーや自分の上司がどういう期待値を持って渡してくれているのか? みたいな話ですね。

どういうスタンスなのか、失敗してもいいと思っているのか、それともこういう期待値なのか。そこの背景が説明されていたので、実は「依頼」って均一じゃなく、こういう背景情報あるんだなみたいなのをわかったみたいなのが結構自分的には良かったなっていう感じでした。

弘松:それをさらに詳しく説明してもらっているっていう側面と、サイバーエージェントの取締役が言っているっていう間違いなさと、「この人が言うんだったら」みたいな権威づけもあると思うんですよね。多分、それがちょうどいいタイミングで触れることによってなるほどってなるっていう経験をさせてもらっているんですけど。

宮脇:逆の立場を経験することってめっちゃ大事だと思っていて。される側、早くする側の立場を経験したら相手の気持ちわかるよ、っていう話もそうじゃないですか。

「幹事を早くやろう」っていうカルチャーブックをさっき追加したんですけど。でも別に幹事をやってほしいわけじゃなくて、そういう「する側の立場で早くやりましょう」っていうことを言いたいんです。

マネジメントもそうだと思っていて、マネジメントって、する側のスキルはもちろんですが、される側のスキルも結構大事だと思っていて。マネージャーはこういう原理原則で動いているとか、こういうときにこういう動きをされたら助かるっていうマネージャーの気持ちをわかっていたら、マネジメントされるのも超上手になると思うんですよね。

弘松:なるほど、両方の視点を持つことが大切なんですね。

宮脇:何か「される」立場でうまく立ち回りたいんだったら、早く「する」側に回ったらいい。それは場所によっても変わるじゃないですか。あらゆる「する」側の立場を経験すると、わかるはずなんで。

だからそういうのも含めて、幹事をやればいいんじゃないかと思ったし、幹事を早くやってこうみたいな会社にしたいなっていう。やっぱり幹事が「お願いします」って言ったときにすぐやってくれる人と、何回かリマインドしないとやってくれない人ってスパッと分かれるじゃないですか。

あれって本当に幹事経験の差だと思っていて、「する側の気持ちをわかっていない」っていう。する側の気持ちをわかっていない人が多い組織っていうのは、弱いなと思う。だから早くする側の気持ちになってほしい、っていう願いを込めて早く感じをしようっていうカルチャーブックを最近追加したという感じですね。

累積思考FM 音声で聞きたい方はこちら↓↓

宮脇のXでも、思考のタネ仕事のヒント、まとめを発信しています!日々のスキマにぜひ◎

/assets/images/8723892/original/afb5a065-2ec3-4473-8b9c-3d314a49fe20?1643947387)

/assets/images/8723892/original/afb5a065-2ec3-4473-8b9c-3d314a49fe20?1643947387)

/assets/images/20474805/original/afb5a065-2ec3-4473-8b9c-3d314a49fe20?1739945965)