- 動画クリエイター

- ToB Sales

- Others

- Other occupations (1)

- Business

- Other

こんにちは。

株式会社アトモニの野中です。

先日、第5回 となる勉強会を開催いたしました。

ご参加いただきました皆さま、誠にありがとうございました!

今回のテーマ

「気づきと関わり方から考えるハラスメント防止する職場づくり」

「心理的安全性」や「ハラスメント防止」は、組織づくりにおいて今や欠かせないテーマです。

今回は現場で起こりがちなケースや実際の声をもとに、安心して働ける職場づくりのポイントをお話しました。

目次

今回のテーマ

ーハラスメントの正しい理解が出発点

ー「伝え方」と「受け取り方」のズレに気づく

ー伝え方で変わる ─ 指導とハラスメントの境界線─

ーハラスメントの予防と自衛

さいごに

ーハラスメントの正しい理解が出発点

「パワハラ・セクハラ・マタハラ」など、言葉は知っていても定義を正しく理解できていないケースは多くあります。

「これって指導?それともハラスメント?」と迷う場面では、相手の尊厳が傷ついていないかを判断軸にすることが大切です。

「人前での指摘は、相手の尊厳を傷つける可能性がある」

この言葉が特に印象的でした。

行動の意図だけでなく、相手の受け止め方を意識することが、安心できる職場づくりの第一歩です。

ー「伝え方」と「受け取り方」のズレに気づく

コミュニケーションでは「言ったつもり」と「伝わっていない」のズレが起きやすいもの。

例えば「代替案のない否定」や「曖昧な指摘」は、受け手に強いストレスを与えてしまうことがあります。

「自分はそんなつもりじゃなかった」という言い訳は通用しません。

“伝えた内容ではなく、相手がどう受け取ったか”この視点を持ち続けることが大切です。

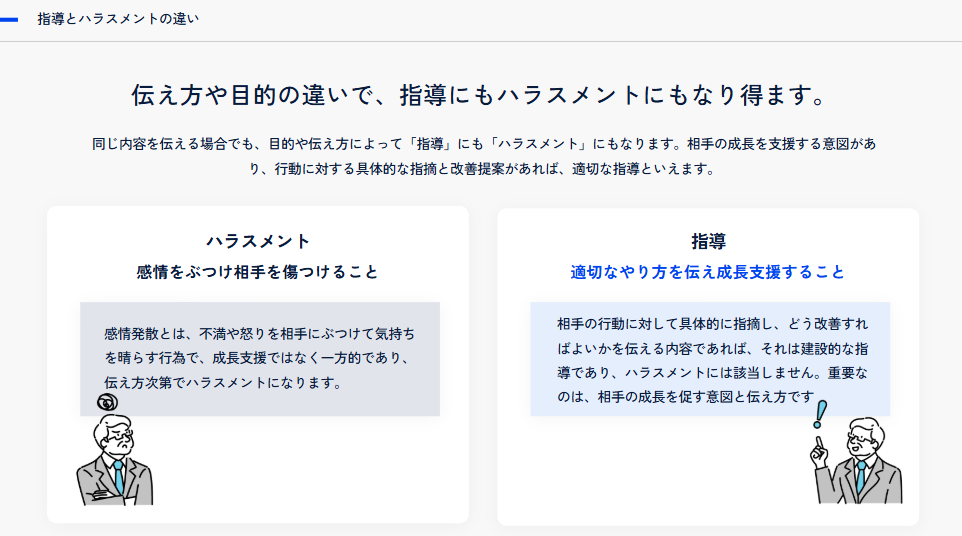

ー伝え方で変わる ─ 指導とハラスメントの境界線─

同じ内容でも、言い方ひとつで相手の受け取り方は大きく変わります。否定的な言葉や強い表現は避け、前向きな提案や問いかけに言い換えることで、相手の理解や行動変容を促しやすくなります。

ーハラスメントの予防と自衛

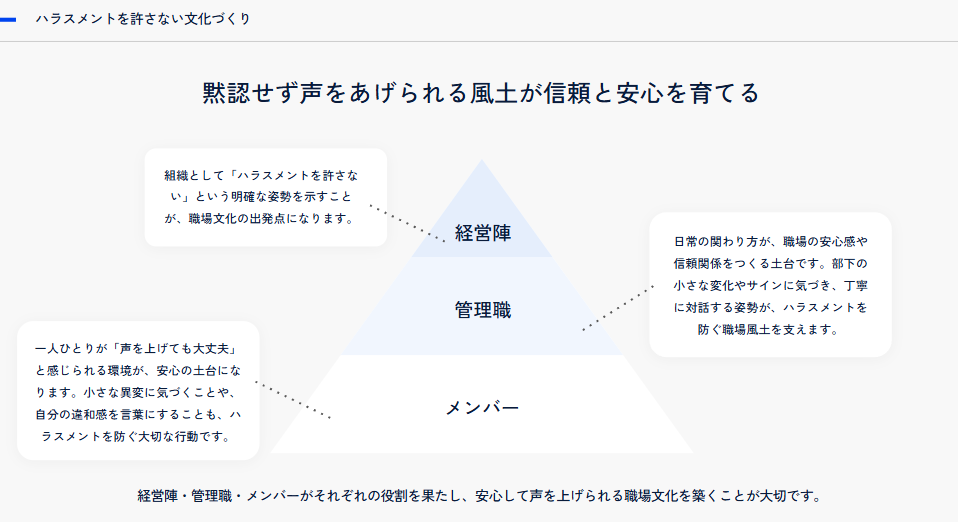

心理的安全性は、一度整えば終わりではありません。

日々の1on1や声かけ、会社の風土や文化を事前に伝えることが、安心して働ける環境をつくります。

一人で抱え込まない関係性が、ハラスメントを防ぐ第一歩。

「気づける関係性」と「言える空気感」が、予防の最前線です。

さいごに

今回の勉強会では、ハラスメント防止や心理的安全性というテーマを通じて、「安心できる環境が人を成長させ、組織を強くする」という原点に立ち返ることができました。

責める言葉より、支える関わりを自分の一言が環境を変える

今回の学びを通じて強く感じたのは、テクニック以上に大切なのは「本気度」だということです。

経営陣が「現場を守る姿勢」を示すこと、上司が「小さな意識の積み重ね」を大切にすること──そうした一つひとつが、働く人の安心感に直結します。

小さな意識が大きな安心につながる。

これからも日々の実践を積み重ね、より良い職場環境づくりに向き合っていきます。

ご参加くださった皆さま、本当にありがとうございました!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

次回の勉強会について、詳細が決まり次第お知らせいたします。

ぜひご参加いただけますと幸いです。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社アトモニ 代表:栗田康二

電話:07015079687

メールアドレス:kurita@atomoni.co.jp