【シコメル完全ガイド】はじめまして!シコメルフードテックです! | Company

こんにちは!私たちは、『「おいしい!」をうみだす仕組みをつくる』をミッションに掲げ、飲食店やフード提供事業者向けに"仕込み"作業を外部化できるプラットフォーム「シコメル」を開発・運営している「シ...

https://www.wantedly.com/companies/company_2158309/post_articles/974633

「正直、想像以上に、整っていなかった(笑)。でも、だからこそ面白いんです」

そう語るのは、アパレル大手での16年のキャリアを経て、フードテックという未知の世界に飛び込んだ大村さん。彼が株式会社シコメルフードテック(以下、シコメル)のオペレーション責任者として向き合ったのは、急成長するがゆえの「混沌」でした。

現場作業から海外プロジェクトまで、物流のすべてを知る彼が、いかにして会社の生命線である物流の仕組みをゼロから再構築し、事業成長の「土台」を築き上げたのか。

その原動力となった仕事への向き合い方と、柔らかな人柄に隠された情熱に迫ります。

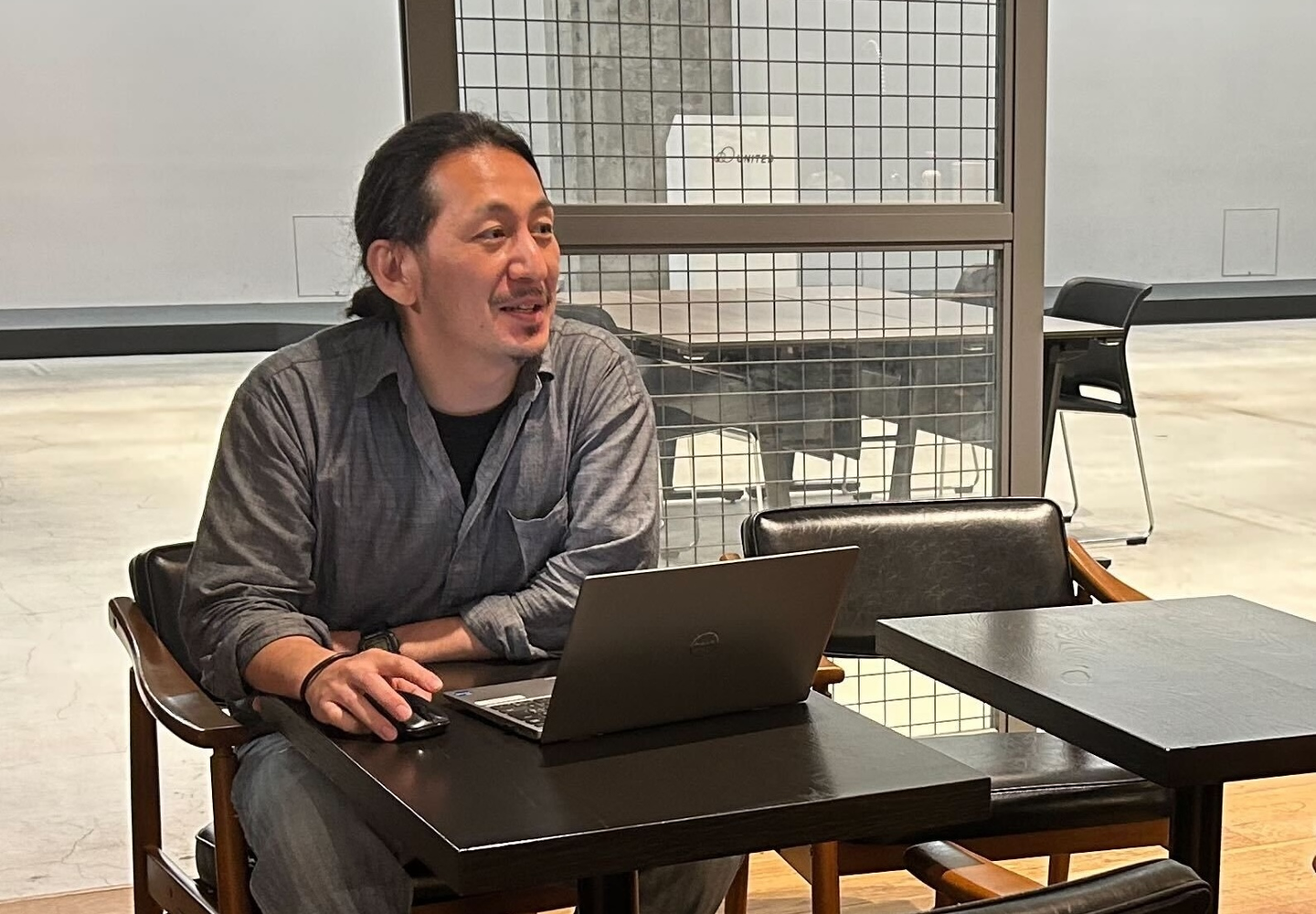

大村 賢 / オペレーション部 部長

大学卒業後、アパレル大手の (現)株式会社TSIホールディングスへ入社。自社物流の現場作業からキャリアをスタートし、生産管理、品質管理、外部倉庫のコントロール、RFID導入、大規模な倉庫移転のプロジェクトリーダーなど、16年間にわたり物流・オペレーションの全域を経験。2023年、シコメルへ参画。前職で培った知見を武器に、オペレーション基盤の抜本的な改革を推進。趣味はアメリカンカルチャーを感じる服やミニカーの収集。

もともと洋服が好きで、大学卒業後はアパレル業界へ、というくらいの漠然とした気持ちでした。専門知識があったわけでもないので、募集があった物流部門からキャリアをスタートしたのが正直なところです。最初は、自社の物流倉庫で出荷作業などを行う、完全に「現場の人」でした。

そこから6年ほど現場を経験し、生産管理や品質管理のサポートを経て、今度は外部の物流倉庫を管理・コントロールする立場になりました。大きな会社だったので、ブランドの統廃合や新規事業に伴う大規模な倉庫移転が頻繁にあって。気づけば、そうした「億単位」のプロジェクトをリーダーとして任されるようになっていました。

はい。特に印象に残っているのは、海外でのプロジェクトです。海外で生産した商品を、現地の工場で日本の各店舗向けに仕分けまで済ませてから輸入する、という物流の効率化スキームを構築するミッションでした。プロジェクトを一任してもらい、単独で中国の工場を何箇所も回り、日本語が話せる現地の方を介して、作業の仕組みをゼロから指導して回る。大変でしたが、自分の仕事が国境を越えてダイナミックに繋がっていく面白さを感じましたね。

こうした経験を通して、「物流の仕組みは、どんな業界でも通用する普遍的なスキルになるかもしれない」という手応えを感じるようになっていました。

一つの大きなプロジェクトが終わったタイミングで、知り合いの方からシコメルの話を聞いたのがきっかけです。当時の仕事は、倉庫移転のような大規模なプロジェクトが多く、やりがいはありましたが、「また同じようなことの繰り返しだな」と感じ始めていたのも事実です。自分の培ってきた物流のスキルが、アパレルという枠を越えて、全く違う業界でどこまで通用するのか試してみたい。そんな想いが芽生えていたんです。

ただ、人生で初めての転職活動でしたし、大企業からスタートアップへ移ることへの不安がなかったと言えば嘘になります。それでも、挑戦したいという気持ちが上回りました。

正直に言うと、「想像以上に、何もかも整っていないな」と(笑)。大手企業であれば当たり前に存在するルールやマニュアル、業務フローが、当時はほとんどありませんでした。

私が入社してすぐ、会社の物流基盤を関東から大阪へ移転するという大きなプロジェクトがありました。当時のシコメルは事業が急拡大する一方で、オペレーションの仕組みがその成長スピードに追いついていないという課題を抱えていて、まさに変革のタイミングだったんです。

例えば、商品を入荷しても在庫情報がすぐに反映されなかったり、出荷に遅れが生じたり…。現場は「ぐちゃぐちゃ」な状態でした。

特別なことをしたわけではありません。前職で「当たり前」にやっていたことを、一つひとつ実行しただけです。まずは、新しい倉庫の担当者の方々と密にコミュニケーションを取り、日々の入荷・出荷の予定やルールを明確に共有し、信頼関係を築くこと。そして、社内に向けては、在庫管理の仕組みを根本から作り直しました。

当時は、個人の感覚で発注が行われ、不要な在庫が大量に滞留していました。そこで、スプレッドシートやKintoneといったツールを使い、誰もが在庫状況を「見える化」できる仕組みを整えたんです。毎朝チームで数字を確認し、データに基づいて発注する。この当たり前の運用を徹底したことで、在庫の回転率は劇的に改善されました。

そう思います。物流倉庫の現場作業も、管理する側の視点も、両方を知っていたからこそ、「現場はこういう指示のされ方をすると困る」「こういう情報がないと動けない」という勘所が分かります。その経験が、社内外の潤滑油として機能し、カオスだった現場に“規律”を取り戻すことに繋がったのだと思います。

全く違いますね。一番大きいのは「賞味期限」と「温度管理」です。アパレルにも売れる時期という実質的な“賞味期限”はありますが、食品ほど厳格ではありません。食品は、厳密な期限管理と、先に入荷したものから出荷する「先入れ先出し」が絶対です。

そして、もう一つの大きな壁が「温度管理」、いわゆるコールドチェーンです。シコメルの商品は大半が冷凍品なので、入荷から配送まで一貫してマイナス18℃以下を保つ必要があります。この冷凍・冷蔵に対応できる物流倉庫や3PL事業者、輸配送事業者は、常温に比べて圧倒的に数が少ない。まるで、都心で「ペット可の物件」を探すようなものです。選択肢がぐっと絞られる中、最適なパートナーを見つけて安定した物流網を維持するのは、この業界ならではの難しさであり、面白さでもありますね。

オペレーション部は、社内外のあらゆる情報が集まる「ハブ」です。

開発部とは新商品の情報を連携し、営業部からは「急ぎでこの在庫が欲しい」といった最前線の要望が飛び込んできます。経理財務部門とは売上や請求の数字を突き合わせ、外部の工場や物流倉庫とも密にやり取りをします。

そのため一日の流れも、朝のチームミーティングで在庫や発注計画を確認するルーティン業務もあれば、お客様からの急な出荷依頼に応えるために各所を調整する、といった突発的な業務も多い。常に二手三手先を読みながら、会社全体の動きを円滑に回していく。それが僕たちの役割です。

オペレーション部は、営業や開発のように、直接的に売上を作ったり、華やかな新商品を生み出したりする「主役」ではありません。いわば「バックオフィス」です。しかし、僕たちは、会社全体の売上を支える「生命線」であるというプライドを持っています。

僕たちの発注一つで、会社のキャッシュフローは大きく変動します。僕たちの在庫管理一つで、販売機会の損失も、無駄な廃棄ロスも生まれてしまう。だからこそ、「自分たちの仕事が、最前線で戦う仲間たちのパフォーマンスを最大化させるんだ」という意識が不可欠です。日々の細かく地道な業務の先に、会社全体の利益がある。その視点を、チーム全員で共有したいと思っています。

意外に思われるかもしれませんが、必ずしも物流の専門知識が豊富な人でなくてもいいんです。それよりも、営業事務のように、コツコツと正確に業務を遂行できる「バックオフィス」のマインドを持った方や、社内外の様々な人と円滑にやり取りができるコミュニケーション能力の方が重要だと考えています。

あとは、「自責性」ですね。目立たない部署だからこそ、一人ひとりが「自分が最後の砦だ」という責任感を持ち、主体的に動けることが大切です。今いるメンバーも、皆そういう人たちばかり。分からないことは教え合える環境なので、経験よりもマインドを重視したいです。

シコメルの一番の面白さは、その裁量権の大きさです。前職では自分の役割や業務範囲がある程度決まっていましたが、ここでは「やったほうがいい」と思ったことは何でも挑戦できる。在庫管理の高度化から業務の自動化、新たなルールの策定まで、やれること、やるべきことは無限にあります。

そしてもう一つ、「食」という人々の生活に密着している領域ならではの手触り感のあるやりがいも大きいですね。自分の仕事が、街の飲食店の味になり、友人の「それ食べたことあるよ!」という一言になる。

だからこそ、「今の環境に物足りなさを感じる」「自分の力を新しい領域で試したい」という方にとって、シコメルは最高の挑戦の場になるはずです。

まだない仕組みを自分の手で創り上げていく、スタートアップならではの「再発明」の面白さと手応えを、ぜひ一緒に感じてみませんか。

===================

★こちらもあわせてご覧ください★