※このストーリーは、noteで発信した記事を転載しています。

カンリーは、シリーズCラウンドの1stクローズを完了し、第2創業期を迎えました。

キーワードは「AI時代の店舗マーケティングプラットフォーム」。

AIを経営の中核に据え、「ヒトとAIの力で、店舗の集客力を上げる」──。

そのビジョンを実現するために、いま私たちはあらゆる領域で変革を進めています。

このnoteシリーズでは、AIが私たちの仕事にもたらす変革を通じて、顧客への提供価値がどのように高まっていくのか。

“第2創業期のいま” のカンリーを、現場で挑むメンバーのリアルな言葉でお伝えしていきます。

今回は、カスタマーサクセス部(以下、CS)の藤林さん、五十嵐さん、松田さん、奥本さんに、「なぜカンリーのCSは、ここまで親身にお客様に寄り添えるのか」「AI時代に、CSはどのように提供価値を進化させているのか」についてお話を伺いました。

目次

- プロフィール

- 藤林さん:カスタマーサクセス部 部長

- 五十嵐さん:カスタマーサクセス部 チーム2,3 マネージャー

- 松田さん:カスタマーサクセス部 チーム1 マネージャー

- 奥本さん:カスタマーサクセス部 チーム2 リーダー

- ”密な伴走” と ”提案力” で事業成長に貢献する

- 「人を知る」から始まる信頼形成──現場に足を運ぶ理由

- AIは “理解のきっかけ” をくれる。データで変わる提案の質

- 個の力から、組織で勝つCSへ

- AI時代でも変わらないもの──「ヒトの心」に寄り添うCSであり続ける

- おわりに

プロフィール

![]()

左から順に、五十嵐さん / 奥本さん / 松田さん / 藤林さん

藤林さん:カスタマーサクセス部 部長

大学時代にインターンとしてカンリーに参画し、創業メンバーの一員として活動。創業事業のサービス撤退や会社存続の危機を乗り越え、新規事業の立ち上げに注力。 2023年8月よりカスタマーサクセス部 部長に就任し、「カンリー店舗集客」の成長を牽引している。

五十嵐さん:カスタマーサクセス部 チーム2,3 マネージャー

2015年、制作会社でWebディレクターとして約6年間、Web制作やサイト運営を通じて、クライアントの中長期的な伴走支援に従事。2021年7月にカンリーに参画。2024年8月よりミドル・エンタープライズ領域を担当するCSチーム2,3のマネージャーに就任。

松田さん:カスタマーサクセス部 チーム1 マネージャー

大学でのインターン先に就職し、社内報の制作ディレクターとして企画から取材、制作までを担当。2023年7月に株式会社カンリーに参画。入社後わずか1年足らずで年間MVPを受賞。現在は、ミドル・エンタープライズ領域を担当するCSチーム1のマネージャーに就任。

奥本さん:カスタマーサクセス部 チーム2 リーダー

大学卒業後、三井住友信託銀行で法人(総合電機メーカー)向け不動産営業に従事。その後1年半のカナダ留学を経験し、2024年4月にカンリーに参画。 現在はミドル・エンタープライズ領域を担当するCSチーム2のリーダーに就任。

”密な伴走” と ”提案力” で事業成長に貢献する

ーー まず、カンリーにおけるCSの役割を改めて教えてください。

藤林さん(以下、藤林)

カンリーのCSのミッションは、お客様が弊社サービスから得られる価値を最大化し、その成功を通じて事業成長に寄与することです。サービスのご契約以降は、すべてのコミュニケーションをCSが専任で一貫して担当しています。

ーー ここはカンリーのCSらしい、と思う特徴や強みはありますか?

五十嵐さん(以下、五十嵐)

CS業界全体で見ても、ここまで密にお客様に寄り添って担当する体制は珍しいと思います。お客様に伴走し、企業や担当者の課題を深く把握した上で、必要に応じて提案を行う―― “伴走” と “提案” を強化しているチームであることが、カンリーCSの大きな特徴であり、強みだと考えています。単にツールを利用して効率化を支援するだけでなく、お客様とより深い関係を築き、その課題に「入り込む」ことを重視しています。

![]()

「人を知る」から始まる信頼形成──現場に足を運ぶ理由

ーー 課題に「入り込む」ということですが、そのためにはお客様との関係構築が必要不可欠だと思います。日々、関係を構築する上で意識していることを教えてください。

松田(以下、松田)

お客様の「現場」に足を運ぶことを大切にしています。

例えば、飲食業界のお客様の場合、キックオフを行う前に必ずお店に伺い、食事をさせていただいています。そうすることで、「先日、お店に伺いました。〇〇がとても美味しかったです!」と、直接感想をお伝えすることができます。共通の話題を持つことで、お客様との対話も弾みますよね。私たちがお客様の店舗や業界への理解を深めようとする姿勢を体現することで、後々心を開いていただく大きなきっかけになっていると感じています。

他にも、オンライン会議の背景に自分の趣味を載せています。「松田さんは〇〇がお好きなんですね!」といった会話から、自然とアイスブレイクに繋がることがあります。つい雑談を多めにしたくなるほど盛り上がる時もありますが(笑)、そういった”相手に興味を持つ” ”自己開示をする” 姿勢が、結果的に信頼関係の構築に繋がると感じています。

他のメンバーも特にルールを設けなくとも、自然と現場に足を運んでいるメンバーが多いですね。

![]()

奥本(以下、奥本)

私は、お客様からのご要望に対して、まずは「なぜ、そうしたいのか?」「今、どういった課題があって、そのご要望が出ているのか?」と、その背景を深く掘り下げることを意識しています。

担当者の方と話す際には、「この取り組みは、担当者ご自身の成果にどう繋がるのか」という点を直接伺い、お客様に納得いただけるよう、共に合意形成することを心がけています。日頃の業務内容を把握しておくことで、「その業務、Google ビジネスプロフィール™ にも活かせるかもしれませんね」といった、より具体的で役立つ支援や提案に繋がります。

ーー お客様と関係性を構築できたからこそできた、印象に残っているエピソードはありますか?

松田

「カンリー店舗検索ページ」という、企業HP内に利便性の高い店舗検索ページを構築できるサービスを、ある企業様(ここではA社とする)にご導入いただいたケースが印象に残っています。

当時、担当者レベルでは「導入したい」という意向があったものの、トップの判断でほぼ「見送り」という状況でした。

その状況で、担当者の方とタッグを組み、A社としての課題を丁寧にヒアリングし、共に解決策を探っていく。まさに、担当者の方と二人三脚で社長向けの資料を作成し、提案を重ねました。しかし、提案も虚しく再び「こことここが懸念なので導入はできない」と戻されてしまうことも。

そこから何度も担当者の方と一緒に提案内容を練り直し、最終的に導入が決定したんです。

もちろん、機能や金額的な面での条件をクリアできたのもありますが、最終的な決め手は、私たちのスピード感や、お客様のために尽力する姿勢を評価していただきました。「ここまでやってくれる会社はなかった。カンリーとやりたい」と、最後に社長にもおっしゃっていただけたのは嬉しかったですね。ご担当者の方と共に進めることができたこの取り組みは、私たちが真のパートナーとしてお客様の事業に貢献できた瞬間であり、CSとして最高の喜びに尽きるものでした。

AIは “理解のきっかけ” をくれる。データで変わる提案の質

ーー AI活用が進む中で、業務の推進はどのように変化していますか?

藤林

AIが代替しづらいのは、企業理解、もっと言えば「担当者への理解」だと考えています。例えば、B社という “会社” と取引していると同時に、B社の〇〇さんという “ヒト” とお付き合いしています。その方のミッションを把握し、「〇〇さんとしてどうしたいか」と伺うようなコミュニケーションを心がけています。難しい壁にあたったとしても、「一緒にやりましょう」とその人に寄り添うことを大事にしています。

AIは、そうしたお客様の企業の状況や、担当者の方が目指す方向性をより深く理解するための「きっかけ」を与えてくれるツールだと捉えています。

![]()

ーー 「AIがきっかけを与えてくれる」とありましたが、お客さまへの提供価値はどのように変わりましたか?

奥本

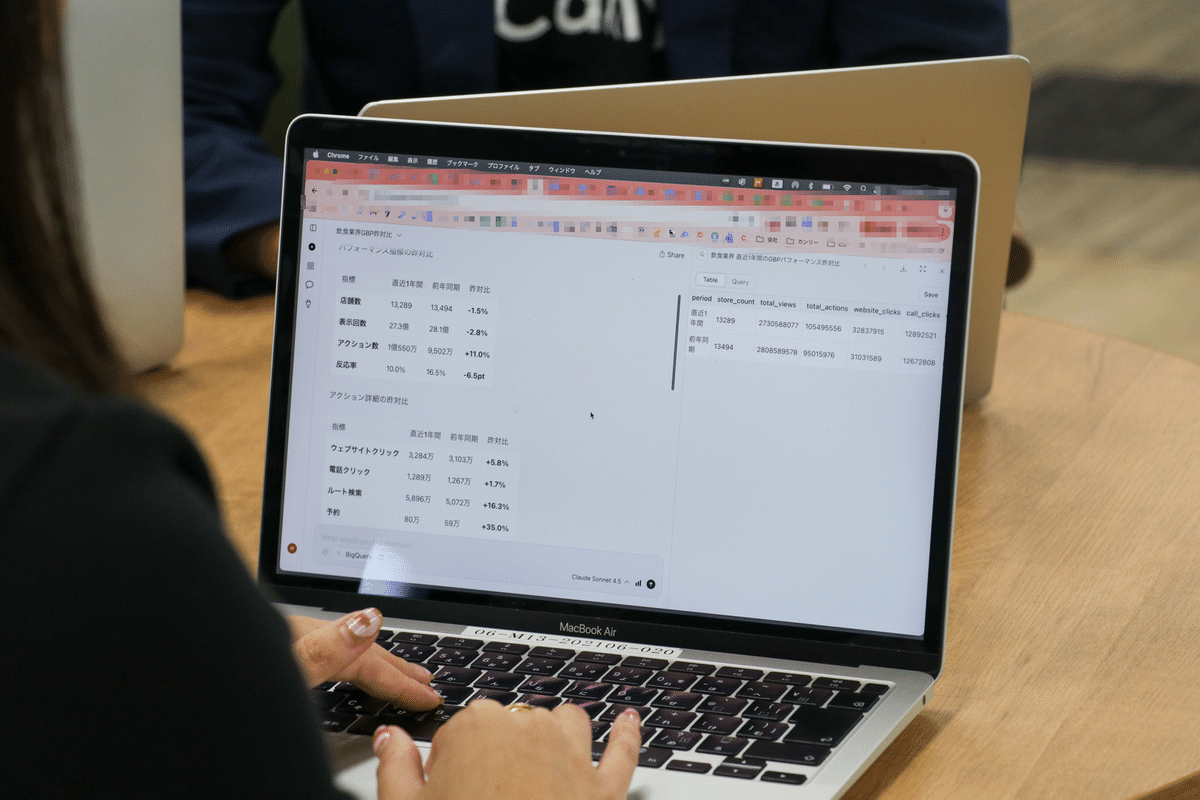

直近で、弊社の導入店舗約11万店舗のデータを分析できるAIツールを導入しました。

この導入により、仮説を定量的に、かつスピーディーに示せるようになったんです。

例えば、特定の業界の季節ごとのユーザー動向を分析し、「業界全体の傾向は2〜3年でここまで上がっていますが、御社の場合は、この部分に伸びしろがあり、この差分は埋められるかもしれません」といった話を定量データに基づいてお伝えできるようになりました。

もちろん、これまでも個社ごとに分析は行っていましたが、業界全体、数万店舗規模のデータ分析となると、高度なデータ分析スキルが必要であったり、分析に膨大な工数がかかり、迅速な対応が難しいことがありました。

それが分析AIツールを導入したことで、お客様が見えていなかった課題を、思ってもみなかった「切り口」が見つかることもあります。

お客様の行動変容を促すためのエビデンス(根拠)として、より具体的で深い会話ができるようになりました。

![]()

ーー AIの活用によって、お客さまから「(CSの)対応が変わったね」といった声はありますか?

五十嵐

根本的にお客様に寄り添う姿勢は変わっていませんが、議論の質においては変化を感じていただけていると思います。

定例会の中で、AIによる分析をリアルタイムで行えるようになったことで、話しながらその結果を基に、「データはこうですが、本当に求めていたのはこれですか?」と、分析結果をヒアリングに繋げることができています。

「自社の数字は把握できているが、業界全体の傾向と比較して自社が良いのか悪いのか分からない」という不安をお持ちの方も多くいらっしゃいますが、分析AIのおかげで、現在の立ち位置や結果の良し悪しなどが伝えやすくなり、提案の説得力が増しました。

個の力から、組織で勝つCSへ

ーー 個人だけでなく、チーム全体で共有し、スキルアップするために、どのような取り組みをされていますか?

五十嵐

CSのスキルは、どうしても属人化しやすい側面があります。そこをチームとして乗り越えるために、私たちは「サクセスプラン」の構築を進めています。お客様のことを深く理解するために、誰が担当しても必要な情報が集まるような、標準化されたヒアリングの仕組み(リスト)をまず作ろうとしています。

将来的には、セールスとも連携し、「この業態のお客様であれば、このようなロードマップを提案すれば成功に導ける」というところまで作り込みたいと考えています。初回のキックオフから決裁者の方も同席されることが多いので、「私たちは御社を広く深く理解した上で提案する」というスタンスを明確にし、その上で「一緒にこの道(ロードマップ)を進んでいきましょう」という合意形成までを行えるようにしたいです。

![]()

ーー CSは最もお客さまと接する時間が長い部署だと思いますが、プロダクトや開発部門など、他チームとの連携はどのように行っていますか?

藤林

お客様の要望を正しく届けるために、プロダクトチームとは「フィードバックリスト」を作成し、定期的に優先度をすり合わせています。また、プロダクトの体験設計についても、「今のお客様に当てはめた時に、本当に使えるか」といったフィードバックを常に行っています。口コミ分析画面の改善などは、その一例です。

現場で常にお客様と会話しているCSだからこそ、社内にもお客様の “リアルな声” を共有し、プロダクト改善やカンリーの現場を大事にする姿勢を社内に伝えることができていると感じます。

AI時代でも変わらないもの──「ヒトの心」に寄り添うCSであり続ける

ーー 最後に、カンリーのCSとして、最も大切にしていきたいことは何でしょうか?

松田

AIがどんなに進化しても、お客様一人ひとりの状況や、その方が「どうなりたいか」という想いに寄り添うことは、私たちにしかできないことだと信じています。AIはあくまで“お客様の理解を深めるための一つの手段”です。カンリーのCSが最も大切にしているのは、「お客様一人ひとりの状況を理解し、寄り添い、共に未来を創っていく」という「ヒトの心」です。

”AIを使っているから” ではなく、「カンリーのCS担当者が、いつも親身になって相談に乗ってくれるから」「この会社なら、きっと私たちのことを理解してくれる」――そうお客様に感じてもらえるような、温かい関係性を築くことへのこだわりを、これからも持ち続けたいです。

![]()

五十嵐

「お客様の理想からはいれ」というカンリーのバリューを、まさに体現していくことだと思います。AIは、私たちが本来向き合うべき「お客様」に、より多くの時間を割くための強力なツールです。その時間を、お客様の事業課題を深く理解し、共に解決策を見出すために使っていきます。お客様に「これからもCSと一緒に課題解決をしていきたい」「これからもカンリーを応援したい」と思っていただけるように、個人としても、チームとしても、これからもスキルを磨いていきます。

![]()

おわりに

カンリーのカスタマーサクセスチームは、AIという先進技術を駆使しながらも、その根底には変わらず「担当者、企業の事業成長を、誰よりも願う」という熱い想いがありました。

壁にぶつかったときも、データによる確かな根拠と、人としての粘り強さの両輪で寄り添い、その壁を共に越えていくー

個の挑戦から、組織としての挑戦へ。

「組織で勝つ」ための連携は、まさに「AI時代の店舗マーケティングプラットフォーム」を目指すカンリーの変革を体現しています。

本連載は、この度のカンリーの ”第2創業期” における変革と挑戦のリアルをテーマに、全9回にわたってお届けしました。これまでご愛読いただき、誠にありがとうございました。