- Web Engineer

- Product Manager

- SRE

- Other occupations (3)

- Development

- Business

鳴り物入りで導入した最新AI。

なのに、利用状況を見てみれば、ログイン履歴はほとんど真っ白…。

現場に「何か困ったことはないですか?」と声をかけても、返ってくるのは「なんだか、便利そうですよね」という、どこか他人事な言葉ばかり。

推進担当者の背中に突き刺さる、現場からの冷たい視線。聞こえてくるのは「また面倒なことが始まったよ…」という心の声…。

どんなに優れた機能を並べても、この重たい空気を壊すことはできません。

問題の根っこは、AIじゃないんです。

休憩室の雑談。 ランチの空気。 そして、「新しいこと」を率先して始める人を見る、あのちょっと冷めた視線。

答えは、そういう日常の中にありました。

こんにちは!TOKIUM社長室の新田と申します。

何を隠そう、僕もその壁を前に途方に暮れた経験があります。

「1ヶ月後、180人参加のAI研修をやってほしい」

ある日、役員からそう告げられた時、正直、血の気が引きました。

今のこの温度感で研修をやっても、誰も本気で聞いてくれないだろう…。

頭の中は「無理だ」の3文字が、ぐるぐると回り始めました。その時、痛いほどわかったんです。

これは小手先のテクニックや、AIの性能の話じゃない。導入がうまくいくかどうかは、「うちの会社に、新しいことを面白がれる雰囲気があるか?」っていう、もっと身近で、もっと根深い話なんだ、と。

この記事が、かつての僕と同じように、板挟みで奮闘しているあなたの心の支えになれば嬉しいです。

目次

第1章:「どう使うか」より「どう感じるか」

第2章:AI推進を阻む「3つの壁」の正体

壁1:時間の壁「忙しいし、どうせ私には使いこなせない」

壁2:期待の壁「がっかりしたくないし、使うのも怖い」

壁3:空気の壁「ウチの会社では、どうせ無理」

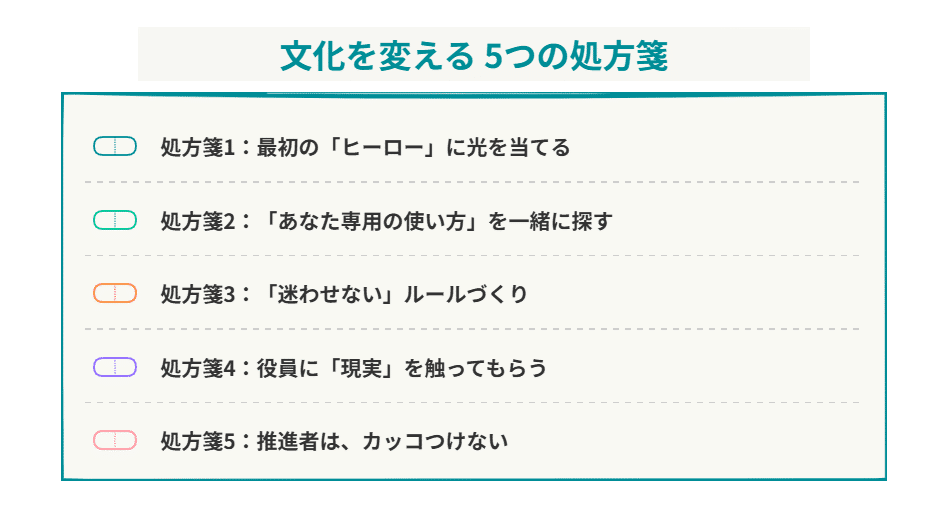

第3章:文化を変える5つの処方箋

大前提は「トップの本気度」

処方箋1:最初の「ヒーロー」に光を当てる

処方箋2:「あなた専用の使い方」を一緒に探す

処方箋3:「迷わせない」ルールづくり

処方箋4:役員に「現実」を触ってもらう

処方箋5:推進者は、カッコつけない

第4章:180人研修は「成果発表会」だった

おわりに:AI導入は「文化づくり」そのもの

第1章:「どう使うか」より「どう感じるか」

僕たち推進する側はつい、「もっと良いツール」や「すごい使い方」を教えようとします。

でも、そこに落とし穴があるのかもしれません。なぜなら、人間は「変化」が苦手で、「今のまま」を心地よく思う生き物だからです。

どんなに便利な道具も、使うには今のやり方を変えなければならない。

その瞬間に生まれる「うわ、めんどくさ…」「なんだか怖い」という無意識のアレルギー反応。この気持ちを無視して機能のすごさを説いても、誰の心にも響かないのではないでしょうか。

「このAI、すごいんです!」

その熱弁も、現場ではこう翻訳されているのかもしれません。

「で、それを覚える時間は誰がくれるの?」

「今のやり方で、別に困ってないんだけど…」

「新しいことを覚える暇があったら、溜まったメールを返したい」

この「気持ちの壁」を越えない限り、どんな高性能なAIもログインされず、「宝の持ち腐れ」になります。

それに気づいた僕は、ツールの説明を辞めました。

その代わりに始めたのは、みんなの「やってみようかな」という気持ちのハードルを、そっと下げることでした。

第2章:AI推進を阻む「3つの壁」の正体

AIが社内に広まらない原因。それは突き詰めると、みんなの心の中にある「3つの巨大な壁」に集約されるように感じます。

壁1:時間の壁「忙しいし、どうせ私には使いこなせない」

「そもそも、めちゃくちゃ忙しいんです!」

「で、結局どのツールをどうやって使えばいいの?」

この2つの本音は、根っこで繋がっています。

「よく分からないもののために、これ以上、私の時間を奪わないでほしい」。

目の前の仕事に追われる中で、自分に関係あるかも分からないツールのために時間を割くのは、

あまりに非効率に感じてしまう。ごく自然な感覚ですよね。

壁2:期待の壁「がっかりしたくないし、使うのも怖い」

「期待して触ったら、がっかりした…」

「これって、そもそも使っていいんだっけ?」

メディアが「魔法の杖」のように語るから期待したのに、返ってきたのは的外れな答え。一方で、情報漏洩のリスクを考えると、何が正解か分からないまま使うのは怖い。この「期待外れへの恐怖」と「リスクへの恐怖」が、人々の足をすくませるのです。

壁3:空気の壁「ウチの会社では、どうせ無理」

この壁が、最も根深く、厄介です。

トップが「AIで全て解決だ!」と夢を語るほど、現場の空気は冷めていく。経営層の期待と、現場の諦めとの間には、深い溝があります。

そして、誰かが新しいことを始めようとすると、「あの人、何やってるの?」という無言の圧力が、その挑戦の芽を摘んでいくのです。

第3章:文化を変える5つの処方箋

この分厚い壁を壊すにはどうすればいいか。

僕が試したのは、「トップの本気」という後ろ盾と、「現場の小さな熱狂」を繋いでみることでした。僕が実践した、5つのアプローチを紹介します。

大前提は「トップの本気度」

僕の挑戦が少しでも前に進んだのは、それが僕個人の活動ではなかったからかもしれません。

担当役員から「必要なものは何でも言ってほしい。予算も人も、会社としてすべてバックアップするから。失敗を恐れず思い切りやってくれ。」と言われた時、腹が据わりました。

これは単なる激励ではない。

「会社は本気だ」という、全社員への強力なメッセージです。

この後ろ盾がなければ、現場の熱意はただの空回りに終わっていたでしょう。もし、あなたが推進の指示“だけ”で十分なサポートを感じられていないなら、この記事が役員の方と話すきっかけになれば嬉しいです。

例えば、「こういうサポートがないと、成功は難しいかもしれません」と伝えるだけでも、状況は変わるかもしれないからです。

処方箋1:最初の「ヒーロー」に光を当てる

まず、社内の「ヒーロー」探しから始めました。新しいものを面白がり、誰よりも早く試す人。その人こそ、会社を変える最初の火付け役になるかもしれないからです。例えば、こんな取り組みを行いました。

・利用状況に関するアンケートをとって、意外な活用者を見つけてみる。

・「こんなことやってみた」という事例を、チャットツールで探し、その発信をしている人に個別に連絡する。

・AIを自由に触る「AIもくもく会」を小さく始めてみる。(始めは3人でした。)

・AI勉強会を週2回開催し、前のめりな人をピックアップする。

そして、彼らの成功事例を見つけたら、全力でスポットライトを当てるようにしました。

「〇〇さんが、毎週3時間かかっていた集計を10分に短縮してくれたました!!」

このリアルな成功を、その人を主役にして社内で賞賛するのです。

特に印象的だったのは、新卒2年目の女性が「8時間もかかっていた集計作業を15分に短縮できた!」と勉強会で話してくれた日のこと。

それまでAI推進を遠巻きに見ていた課長が、「まずい、置いていかれるかも…」と危機感を感じてくれたことは、今でも忘れられません。

この小さな成功体験のシェアが、各地でAIを広げる火種になっていくのだと思います。

処方箋2:「あなた専用の使い方」を一緒に探す

ヒーローの成功事例という「心強い材料」を手にしたら、それを持って、まだAIに触れていない人の元へ向かいます。

「AIを教える」のではなく、「業務の悩みを聞く」ことから始めました。

各部署のキーマンや、少しでも興味を示してくれた人の元へ出向き、業務の悩みを聞く。

そして、「〇〇さんのチームなら、このテンプレートをこう変えれば、定例報告書が30分は早くなりますよ」と、具体的な改善イメージをセットで伝え、一緒に手を動かしました。

「教える」より「一緒に試す」スタンスが、「自分にもできるかも」という小さな変化を生んでいきました。

処方箋3:「迷わせない」ルールづくり

当初、情報システム部と完璧なガイドラインを作ろうとしました。

しかし、長くて複雑なルールが出来上がりかけた時、ふと気づいたのです。「これ、難しすぎて誰も読まないのでは?読んでも、怖くて使えないのでは?」と。

そこで、方針を180度変えました。

目指したのは、完璧なルールではなく、誰もが一目で判断できるシンプルなルールです。

複雑な禁止事項ではなく、守るべき一線を明確に示す。このシンプルな安心感が、結果的に多くの社員の「やってみようかな」という気持ちを引き出してくれたように思います。

処方箋4:役員に「現実」を触ってもらう

「期待しすぎ」の役員と「期待しなさすぎ」の現場。

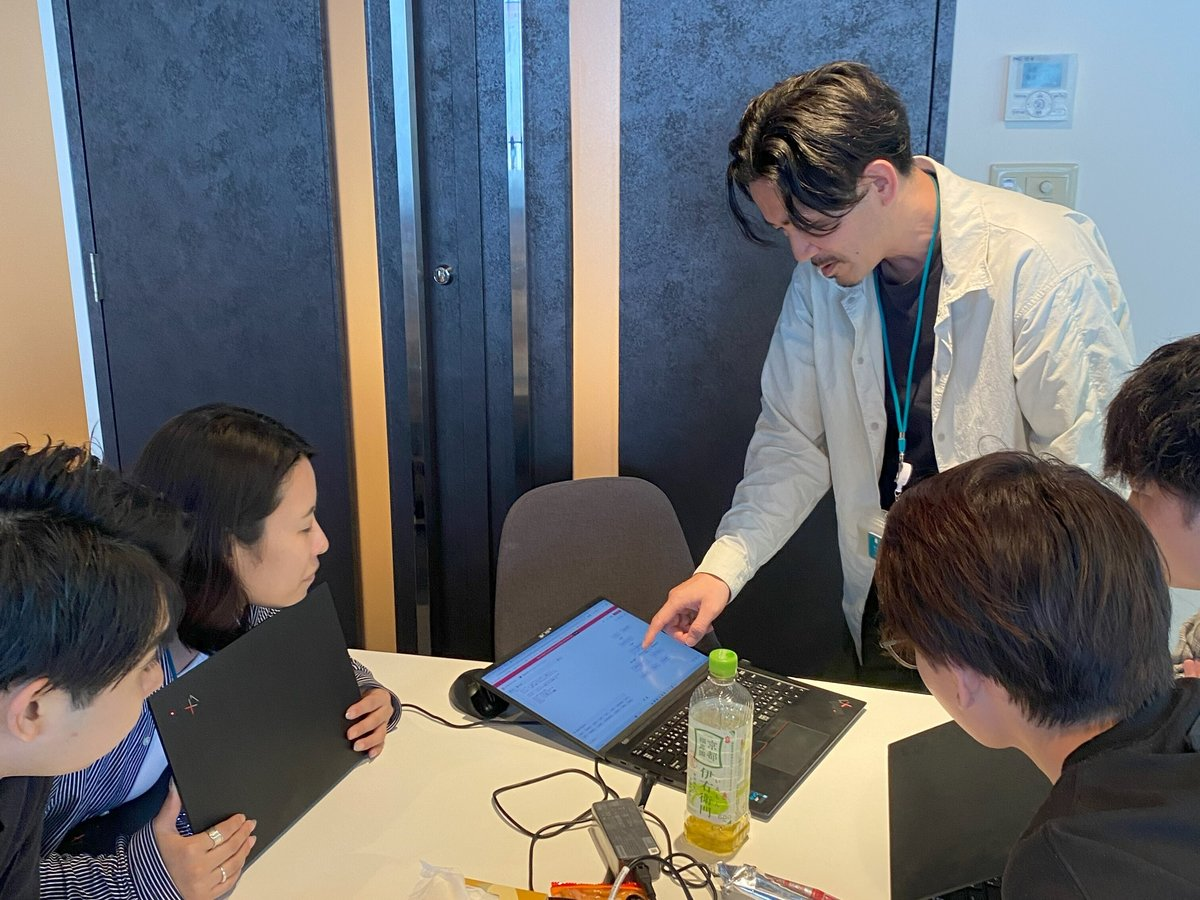

この溝を埋める特効薬は、「同じ体験」でした。役員にまとまった時間を確保してもらい、その手でDifyやNotebookLMなど最新のAIツールを操作してもらったのです。

意図した結果がなかなか出ない現実に、「なるほど、これは魔法じゃないな」と役員がポツリと漏らしました。この体験から役員の認識は「AIで何とかしよう」から「AIが使えるように社内データを整備せねば」へと変わりました。

忙しい役員にこそ、手を動かしてもらう価値があります。

処方箋5:推進者は、カッコつけない

当初は「誰よりも詳しくなければ」と気負っていました。

しかし、ランチ勉強会で参加者の質問に答えられず、行き詰まります。一瞬ごまかそうかと思いましたが、正直に言いました。

「すいません、それ僕も分かりません。誰か分かる人いますか?一緒に調べませんか?」

すると、場の空気は和み、参加者たちが次々と助け舟を出してくれたのです。

この経験から、僕はカッコつけるのをやめました。推進者は完璧な指導者である必要はない。むしろ、少し頼りないくらいの「ムードメイカー」でいい。その方が、周りが「助けてやろう」と自然に協力してくれるのかもしれません。

第4章:180人研修は「成果発表会」だった

そして迎えた研修当日。

会場にはお菓子とBGMを用意し、ゲームのような高揚感を演出しました。

ただ、この研修は何か新しいことをゼロから教える場として企画したわけではありません。むしろ、これまで社内のあちこちで生まれた小さな成功事例とその熱意を、全員で共有するための「お祭り」のような場だったのです。

僕が大切にしたのは、「教える」より「共有する場」であること。「お互いの発見をシェアしよう!」を合言葉に、参加者同士が自分の発見を見せ合い、教え合う。講師が話す時間より、参加者が活き活きと対話する時間の方が、圧倒的に長かったのです。

研修後、ある参加者が言いました。

「今日の研修は、カナヅチだった自分が、プールでとりあえず25mは泳げるようになった、みたいな感じです!」

この言葉に、すべてが集約されていました。

最大の成果は、高度な技術の習得ではありません。180人全員が「AIという水への恐怖心」をなくし、バタ足でも犬かきでもいいから自力で泳げるようになったこと。そして何より、「180人みんなで一緒にプールに入った」という共通体験そのものだったのです。

※当日の詳細はこちらの記事をご覧ください。

おわりに:AI導入は「文化づくり」そのもの

AIの導入って、ソフトをインストールする作業ではありません。

それは、「挑戦を笑わず、助け合い、お互いを褒め合う文化」を、自分たちの会社にインストールしていく、大きくて、とても人間臭いプロジェクトなんだと、学びました。

だから、最新技術を追いかける前に、まず自分たちの足元を見てみませんか。

自分たちの職場は、新しい挑戦をする人を温かく見守れる場所だろうか?

小さな成功を、みんなで「いいね!」と喜べる雰囲気があるだろうか?

もし答えが「ノー」でも、大丈夫。そこから始めればよいと思います。

あなたの職場で、最初のヒーローになるのは誰ですか? そして、そのヒーローにスポットライトを当てるのは、誰の役目でしょうか。

その答えを考えることこそが、AI時代を楽しむための、最高にワクワクする第一歩なんだと僕は思います。

ご興味がある方はカジュアル面談からお会いしましょう!