こんにちは!PRONI(プロニ)採用担当です。

この度、2025年7月よりPRONIの新CTOに就任した竹澤さん。テクノロジーの力で中小企業の挑戦を応援するPRONIにおいて、エンジニア組織のトップとしてどのような未来を描いているのでしょうか?

今回は、CTO就任後のミッションや、PRONIのエンジニア組織の目指す先についてインタビューを実施しました。

AI活用が体制変革の鍵!「ユーザーの課題」に徹底的に向き合う組織へ

ーー新CTOの就任、おめでとうございます!今回のCTO就任における竹澤さんのミッションを教えてください。

ありがとうございます。2025年7月にCTOに就任し、全社の注力事項であるAI活用の推進と、よりユーザー課題へ向き合えるエンジニア組織づくりを進めています。

ーーCTO就任と同じタイミングで開発体制にも大きな変化がありましたが、どんな背景や狙いがあったのでしょうか?

よりユーザーの課題に向き合いやすくするため、7月よりエンジニアグループの分け方を大きく変えました。今まではプロダクト単位で開発グループを構成していたところを、今回は『ユーザーの課題』に焦点を当て、どのユーザー、どの課題に向き合うかを明確にし、それぞれに向き合う開発グループを新しく組成しています。

ただし今回の体制変更も私のCTO就任がきっかけというわけではなく、事業フェーズやエンジニアを取り巻く環境の変化にあわせて、組織のあるべき姿を常に考えた結果です。

AIによってアウトプットが以前より簡単に出せるようになってきた今、エンジニアの価値、そして私たちが開発組織を持つ理由は何なのかを改めて考えました。それは、ユーザーの価値に徹底的に向き合うことです。だからこそ、システムを上位概念にするのではなく、各課題やユーザーをきちんと認識できるグループ分けにした方が良いと考えました。

ーーエンジニアを取り巻く環境の変化のひとつとして、AI活用が開発のスピードとプロダクトの品質向上に大きく貢献していると伺いました。AI活用にあたって意識していることはありますか?

ユーザー価値最大化に向けたキーワードは、やはりAI活用です。AIを活用すると、アウトプットのスピードが格段に上がり、たくさんのものを作れるようになります。

しかし、ここで大事なのは『とにかく作る、をしないこと』だと考えていて。これまで開発に10の労力を費やしていたのが5になったら、残りの5で何をすべきか、を非常に重視しています。

空いたリソースはサービスや業務プロセスの見直し、よりユーザーを理解しに行くことに使っていきたいと考えています。

ーーPRONIでは様々なAIツールを積極的に導入しているとも伺いました。具体的な取り組み事例についても教えてください。

『Devin』や『Cursor』、『Claude Code』といった最新のAIコーディングツールを、部全体で積極的に取り入れ、使ってみての所感や良し悪しをメンバー同士で共有しながら実践しています。これだけでも開発スピードは上がっていますね。

あるチームではタスク管理ツールのNotionに、人間が書く以上に詳細なタスク内容を記述するようにし、それをそのままAIに渡して開発してもらう、という取り組みも行っています。まさに仕組みの段階からAIをフル活用している状態です。人が1週間コードを書かない、というチャレンジをしているチームもありますし、最近ではFigmaとChatGPTを連携させてデザインをAIに任せてみる、など色々なことに挑戦していますね。

※Devin導入の取り組みに関する記事はこちら

ーーなるほど。実際に結果や具体的な成果も出始めているのでしょうか?

まだ試行錯誤中ではありますが、一部のタスクでは2倍ほどの開発スピード向上を実現できています。スピードだけでなく、品質向上にもAIが大きく貢献してくれていると感じています。

一例としてフロントエンドの自動テスト作成にAIを活用しています。これまではバックエンド寄りのエンジニアが多く、フロントエンドのテストが手薄な部分もあったのですが、AIにテストコードを書いてもらうことで、その課題を解決できています。また、『Claude』などの大規模言語モデルをコードレビューに活用することで、人間の見落としをAIが発見してくれる、といったことも実現しています。

ーーAI活用の取り組みは、竹澤さんが主導して推進されているのでしょうか?

最初は私を中心に社内でAIに興味のある仲間を少数集めて始めました。彼らと一緒に私自身も実際にAIを動かしながら、得意なこと・苦手なことを見極めていき、今では各チームに1人ずつAI推進担当者を置いて、彼らが中心となって推進しています。

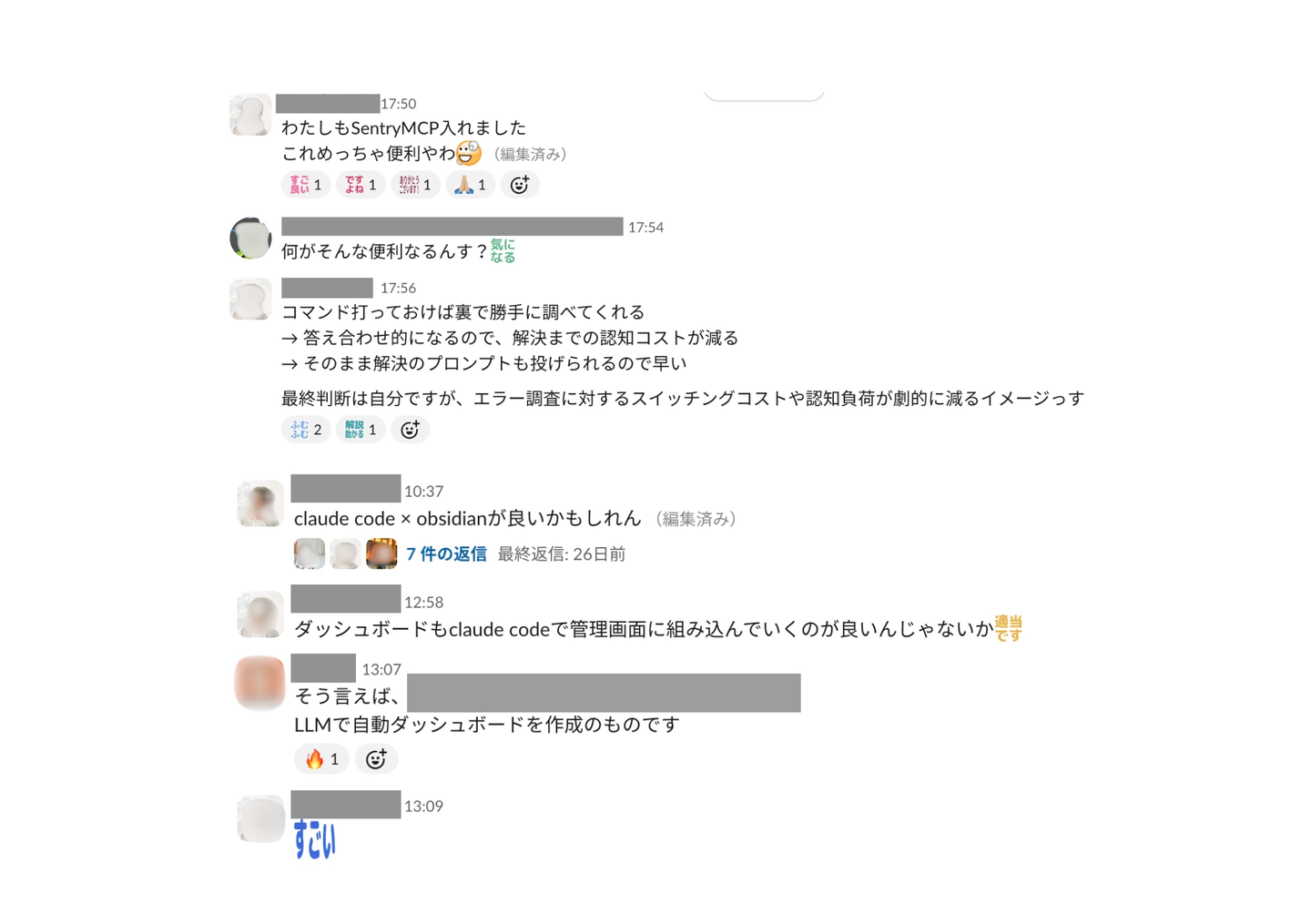

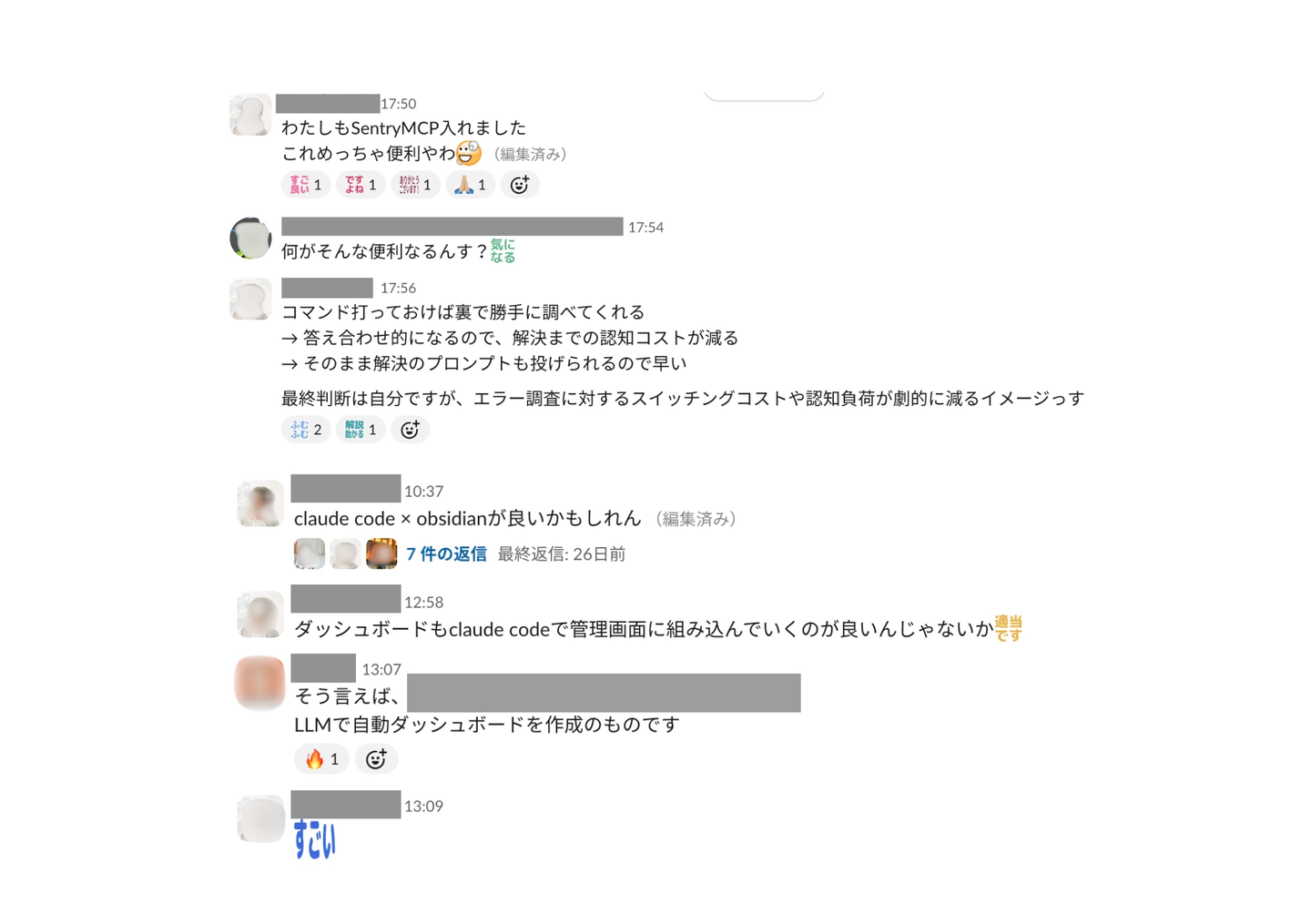

Slackでは新しい情報が常に流れていて、各自キャッチアップして実践する人もいれば、「こんなことを試してみました!」と共有されて、他のチームも実践してみるなど刺激し合って、新しい取り組みが生まれています。

ーーこれはまさに、チーム間の知識共有が活発に行われている証拠ですね。

そうですね。知識共有というよりは、熱量の伝播という言葉の方が近いかもしれません。隣のチームで良いことがあったから、うちもやってみよう!という、良い意味での競争と刺激が生まれていると感じます。

※実際の社内Slackでのやりとり

生産性向上の秘訣は「時間の可視化」と「共通言語化」

ーーPRONIのエンジニア組織ではスピードだけではなく、開発生産性向上にも積極的に取り組んでいますよね。

今年から始めたのが、『チームが何に時間を使っているのか』の可視化です。将来的にユーザー価値につながる機能開発なのか、バグ修正なのか、お問い合わせ対応なのか、といった具合に、その週にやったことに対してラベリングをして、それぞれの割合を可視化するようにしました。この取り組みの意図は、何パーセントであるかよりも、チームの想定通りに進んでいるかを確認することだと言います。

大事なのは、『ありたい姿』と『今の状況』の間にどれくらいの差分があるのかを、各チームで話し合ってもらうことなんです。その上で、どうありたいのかを決め、そこに向けて何をしていくのか、という大きな枠組みを作るようにしました。

この可視化にAI活用が乗っかったことで、『バグ修正に想定以上に時間がかかっている』という課題が見つかれば、AIを使ってバグ修正も進めつつ、機能開発もできる、といった相乗効果が生まれました。

※開発生産性の取り組みはPRONI Tech Blogでご紹介しています。

AIの波を捉え、日本企業の生産性向上を後押しする

ーー生産性向上への取り組みを通じて、エンジニアメンバーからはどのようなリアクションがあったのでしょうか。

直接的な生産性向上とは少し違うかもしれませんが、『AIという文脈は、エンジニア個人としてもこれからのキャリアに関わってくる、ものすごく大きな波だ』という共通認識が社内で生まれています。過去のオンプレミスからクラウドへの移行、ガラケーからスマホアプリへの変遷と同じか、それ以上のインパクトがあると思っています。

だからこそ、PRONIのエンジニアは今、すごくチャレンジングなタイミングにいます。「AI活用を通じてどう生産性を高め、ユーザーに価値を届けるか」が共通言語となり、今まで以上の熱量で同じテーマに向かえていると感じます。

ーーなぜ、これほどまでに熱量高く同じテーマに向かっていけるのでしょうか。

一つは、やはりAIという波の大きさです。世界的にAIが進化している中で、みんなが純粋に興味を持っているということがあります。

もう一つは、自分たちがこの波の先導に立っている感覚があることです。例えば、社外のAI活用に関する勉強会にメンバーが参加した時に、『教える側』に回っているような場面もあるんです。そういった手応えや感覚が、メンバーの熱量につながっているのだと思います。経営からのAI推進の後押しもあり、トップダウンとボトムアップの両輪で、このAIの波に乗れている状況です。

ーー竹澤さんが今後PRONIのエンジニア組織でチャレンジしたいことは何ですか?

戦略のひとつに、「小さいチームで大きな仕事をする」を掲げています。AIをうまく使えば、小さいチームでも圧倒的な成果を出せる環境が整ってきています。だからこそ、ユーザー向き合いに特化した少人数のチームを作り、エンジニアがドメイン領域や課題に深く入り込む。ただ作るだけでなく、課題解決にコミットできるチームを作りたいと思っています。

そのためには『AIネイティブな開発プロセス』の実現と、ユーザー価値にしっかり向き合うことが必要だと考えています。

ーー竹澤さんの考える「ユーザー価値向上に向き合う理想の開発組織」のあり方とはどういったものになりますか?

『小さいチーム』というのは、数名が開発チームとして独立するのではなく、例えばカスタマーサクセス(CS)チームの開発担当として、ユーザーと一番接しているチームと一緒に動くような形が理想です。

CSから毎朝ユーザーの声と課題が共有され、エンジニアはAIも活用しつつプロトタイプを作り、『もっとこうしたら良くなるのでは?』と話し合いながら、プロダクトに反映していく。そんな現場と超密着型のチームを実現したいですね。

今でもチーム同士の連携はありますが、いつも隣にいるような密接な関係性を作りたいです。それが実現できれば、徹底的にユーザーと向き合うことができると考えています。

AIの波をビジネスチャンスに変える

ーー竹澤さんが思う、PRONIのエンジニアとして働く面白さややりがいについて教えてください。

一つは、やはりこのAIという大きな波に、一緒に乗って立ち向かっていけることです。会社としてもしっかりとバックアップがあり、志を同じくする仲間もいます。これは非常に大きなやりがいだと感じています。

もう一つは、そのAIをBtoBの受発注という形で、日本の多くの中小企業にインストールしていけることです。ただAIを使うだけでなく、PRONIのサービスを使ってもらうことで、実は裏側でAIが動いていて、それによって日本全体の生産性が向上し、日本の経済を元気にしていける。中小企業の挑戦を応援できる、まさにそんなポジションにいると思っています。

まさに、ユーザー価値最大化に向けてAIをうまく活用していこうという最前線に、PRONIはいます。このビジネスインパクトを本当に作れたら、日本を代表する企業になれると信じています。毎日新しい情報が入ってきて大変ではありますが、本当に楽しく、やりがいのある時代だと感じています。

ーーPRONIがAIを単なるツールとしてではなく、開発プロセスや組織文化の変革の核として捉え、本気で未来を切り拓こうとしていることが伝わってきました。

PRONIでは、このようなAIをフル活用した開発の最前線で、共に挑戦していく仲間を募集しています。AIの波をビジネスチャンスに変え、日本の未来を創造する。そんな熱い想いを持ったエンジニアのみなさんとお会いできることを楽しみにしています!

![]()

ーー竹澤さん、ありがとうございました!

※本記事は2025年9月にPRONI公式noteに掲載された記事の転載です。

/assets/images/21508607/original/2d2d78e2-a23f-4dbe-afa3-23c884411848?1752052808)

/assets/images/14353022/original/9724b319-3dd8-4d0b-a022-bfaceb8ebfa7?1693526596)

/assets/images/17235149/original/9724b319-3dd8-4d0b-a022-bfaceb8ebfa7?1709805065)