こんにちは。Abuild就活を運営するNINJAPAN株式会社の山﨑です。

普段はカスタマーサクセス部(CS)として、多くの学生さんの就活に伴走しています。

新卒採用に携わる方には

「最近の就活生ってどうなんだろう?」

「数年前と比べて、変わったことってあるの?」

そんな疑問を持つ方ももしかしたら多いと思います。

今回は、就活塾を運営しているからこそ、実際に学生と日々向き合う中で見えてきた

“就活の今”と、そこから考える「企業と学生のギャップ」そして私たちがどう関わっていきたいかをお伝えしたいと思います。

1. 採用・定着の課題提起 〜ズレが早期離職を生む〜

採用には本当に大きなコストがかかります。説明会、面接、広報…時間もお金も労力も。

でもせっかく採用した人材が「イメージと違った」と早期離職してしまうと、すべてが水の泡になってしまいますよね。

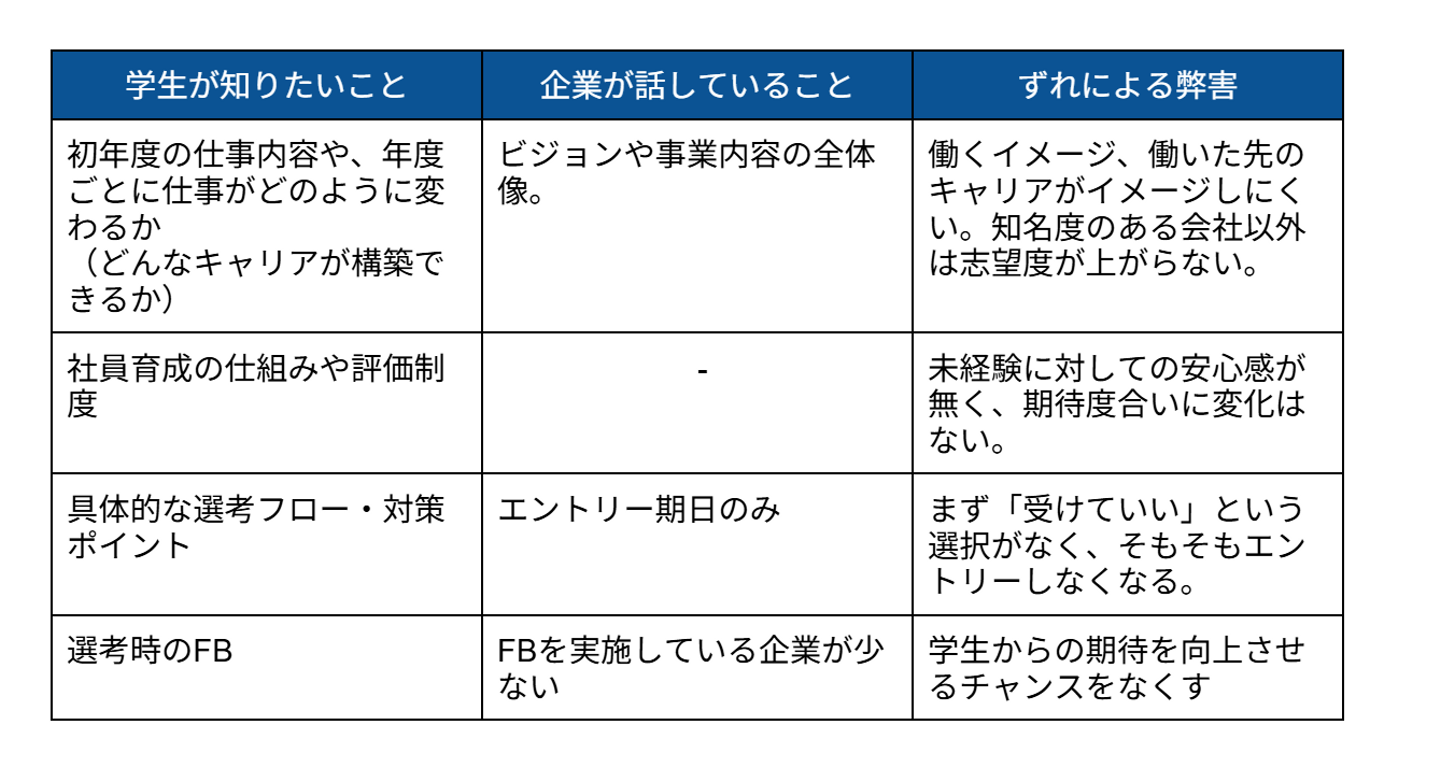

現場で学生と話しているとよく感じるのは、「学生が知りたいこと」と「企業が伝えること」がズレているということ。

- 学生「年収や選考ステップが具体的に知りたいなぁ(内定時期や何を対策すべきか)」

- 企業「当社は社会的意義のあるビジネスを展開していて…」

こんなやりとり、少なくありません。

もちろんビジョンや意義も大事です。ただ、学生からすると「自分に関係あるのかな?」と感じてしまうんですよね。

採用は人員補充ではなく未来への投資。

だからこそ “なぜ事業やバリューの話をするのか” を冒頭で共有するだけで、学生の聞く姿勢はガラッと変わります。

2. 就活の早期化と“視点のズレ”

ここ数年、就活はどんどん早期化しています。大学2〜3年生からインターンや早期選考に挑むのが当たり前。選考の早期化、すなわち企業も採用活動をどんどん行動しています。実際、学生は就活する気持ちが整っていないまま、説明会・選考を受け、企業への興味が上がり続けず「選考を受けない」とうことも非常に多い印象です。

就活をする際に、学生が気にするのは、

- 年収、福利厚生、勤務地

等条件面が多いのに対し、企業が知ってほしいことは、 - 企業の未来や企業の事業内容 という伝えたいこと。

この“視点のズレ”を放置したまま説明会をしても、学生は「なんか難しい話されてるけど自分には関係なさそう」と思ってしまうんです。もちろん企業からしても「年収」に目が行くと困る、条件面だけで見る学生を採用はしたくない、といった正直な気持ちも当然あるかと思います。 だからこそ、学生を企業視点で考えさせるためにも、冒頭で「なぜ今から事業やビジョンの話をするのか」を伝えることが、ものすごく大切なんです。

CSとして、学生と深く関わるからこそ、説明会や社員訪問で知りたいことをまとめてみたのでご参考ください!

学生視点欲しい情報を与えるだけでなく、企業が知ってほしいことを伝えきるために、

「選考では、どのような観点で学生を評価するか」をビジョンや事業内容よりも先に伝えることが重要かと思います。

企業としては、「採用は投資活動」であること「未来の可能性」「未来にどのように活躍するか」を見るためにも、ビジョンや事業内容の共有が必要であること。

実際、就活において企業の認知度が学生からの視点としては大きく見られるものの、

説明の仕方で、興味を持たせることは十分に可能なので企業側が工夫できる点も多いと思います。

3. 志望度が変わる瞬間

実際、学生の志望度って、実はちょっとした工夫で変わるんです。

印象がプラスになる例ある企業は説明会で「入社3か月で期待する行動」を具体的に伝えました。入社してからのビジョンをまとめやすく、自信をもって選考に臨みたいと思うようになったそうです。

また、ある企業では、選考の個別のFBが丁寧にあったそうで「社員じゃないのにもう個人に向き合ってくれてる!」と感じ、入社後も個人に対して丁寧にむきあってくれそうと志望度がかわったそうです。

印象がマイナスになる例

別の企業はネームバリューがあり社会的影響力も大きい企業。

「社会的意義」「事業内容」について話すも、学生からするとなじみのない世界ではあるからこそ理解が及ばず。「すごそうだけど働くイメージはつかない」と志望度が下がったようです。

大企業や有名企業に人気が集まるのは事実ですが、認知度拡大以外に「志望優先度を上げる工夫」も採用のレバレッジが効く部分なんです。

もちろん企業規模やネームバリューは重視をしている人も多いからこそ必ずしも志望度が高くなるわけではないですが、説明会に参加する・企業と接点を持ってくれる候補者とどう向き合うか、まず小さなことからでも出来ることは多いのではないかと思います。

4. Abuild就活の役割と目指すこと

私たちの事業としてある就活塾「Abuild就活」では、企業選びの視点を広げるだけではなく、自走してキャリアを選ぶ力を育てるサポートをしています。

学生が “自走してキャリアを選ぶ力” を身につけること。

そのために、以下のステップを重視しています。

・自分を知る(自己分析)

過去を整理し、価値観や就活軸を言語化。未来のビジョンを描く。

・相手を知る(企業研究)

企業の戦略や採用人物像を理解し、選考ポイントを把握する。

・伝える力を育てる(自己PR)

企業視点を想定し、戦略的に「自分」を伝える。

・選択肢を広げる

有名企業だけでなく多様な企業との出会いを通じて視野を広げる。

・成功を再現・自走する

仮説→行動→振り返りの習慣を身につけ、自分でアップデートできるようにする。

上記の結果、学生は複数社から内定を獲得し、その中から本当に自分に合う企業を選べるようになります。 同時に、企業から「未来に活躍できる人材」として評価される人間力を育み、自己分析や企業研究を自走できる状態に到達します。

5. まとめ 〜未来を一緒に創る就活へ〜

就活の早期化が進む今、企業がやるべきことは情報を一方的に伝えることではありません。

「なぜ事業やビジョンを理解する必要があるのか」という前提を共有すること。

これだけで学生は「寄り添ってくれている」と感じ、志望度も定着率も高まります。

そしてAbuild就活は、学生が自分のキャリアを自走して選べるよう支援することで、企業と学生双方の“ズレ解消”を実現しています。

就活は学生にとって、人生最初の大きなキャリア選択。

その中で「自分の未来」と「企業の未来」をどう重ねられるか。

私たちはその橋渡しをし続けたいと思っています。

この記事を通じて、少しでも就活生のリアルや変化を感じていただけたら嬉しいです。

そして、「Abuild就活(NINJAPAN)」の取り組みに共感していただける方がいれば、定期開催するイベントにも、ぜひご参加くださいませ!

/assets/images/9518973/original/5ddd7f42-3884-4394-878d-6686dd0da07b?1656407446)

/assets/images/9518973/original/5ddd7f42-3884-4394-878d-6686dd0da07b?1656407446)

/assets/images/22224629/original/5ddd7f42-3884-4394-878d-6686dd0da07b?1759902642)