こんにちは!株式会社JOINT CREWの遠藤です。

今回は、私が受講・修了した「FFSアナリスト研修(3級・2級・1級)」を通して得た気づきや学びをご紹介します!

「そもそもFFSって何?」

「活用するとどういうメリットがあるの?」

そんな疑問を持つ方にも伝わるように、できるだけわかりやすくまとめてみました。

FFSを初めて知る方にも、気楽に読んでもらえるとうれしいです!

FFS理論導入のきっかけ

JOINT CREWでは、近年企業価値の向上に寄与するものとして注目される「人的資本経営」の考え方を踏まえ、メンバー一人ひとりの思考や価値観の違いを尊重する「認知的多様性」を大切にしてきました。

多様性を活かすには互いを理解し合うことが不可欠ですが、実際にはそう簡単ではありません。

そこで私たちは、この課題に向き合う手段として「FFS理論(Five Factors & Stress理論)」を導入しました。社内にこの理論を根づかせていくため、まずは取締役を含む役員がアナリスト研修を受講し、自らの理解を深めるところからスタートしています。

FFS理論とは?──「個性」を可視化し、活かす仕組み

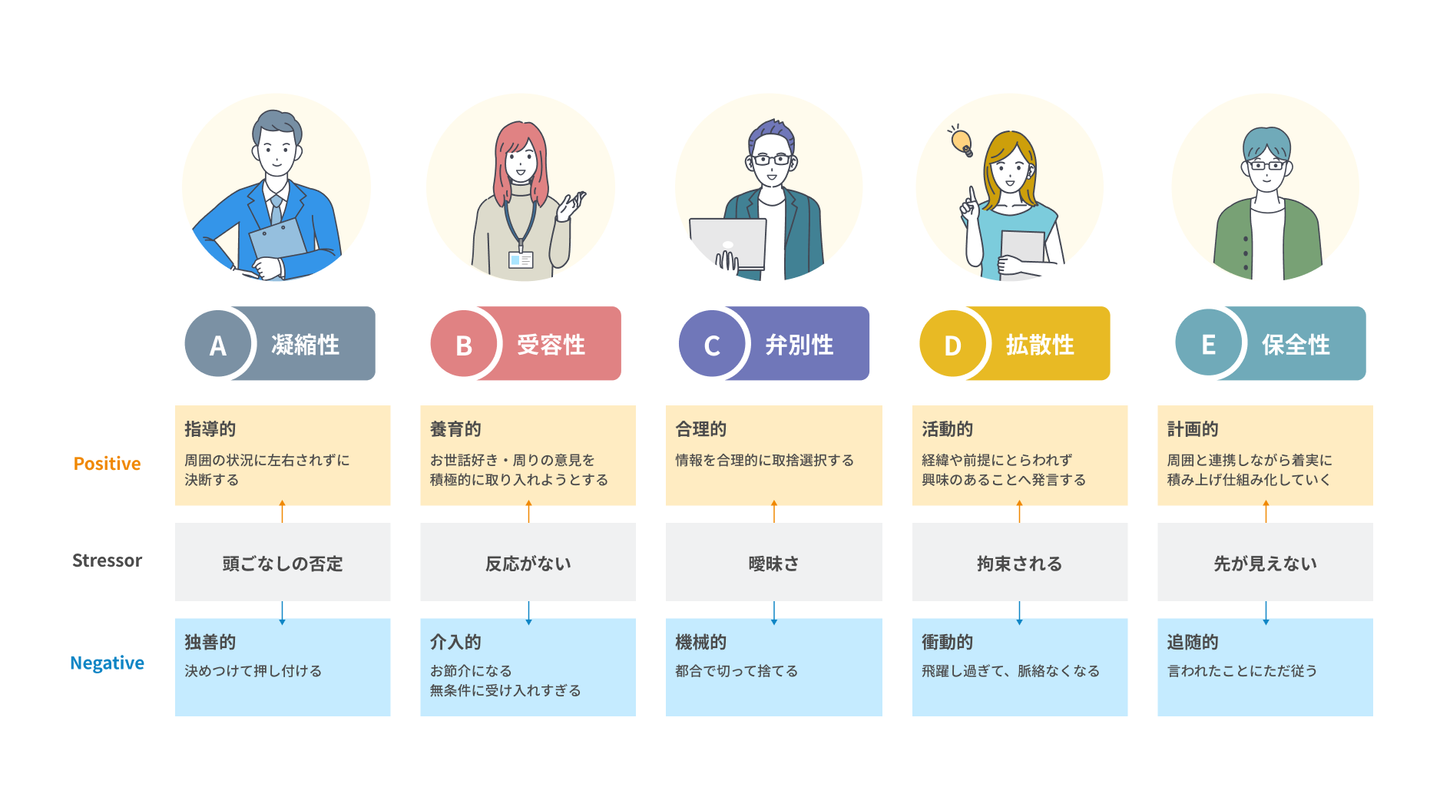

FFS理論では、人の行動特性を5つの因子に分類し、それぞれの傾向を数値で可視化します。

この可視化によって、自分自身や他者の特性を客観的に把握できるようになり、組織内における共通言語として理解が進みやすくなります。

5つの因子については、以下の図をご覧ください。

アナリスト研修3級:まずは「自分」を知ること

ここからは、研修について私自身が得た気づきや学びをご紹介していきます。

3級の研修内容は「自分の因子特性を理解する」ことが中心でした。

まずは、私自身の因子特性をご紹介します。

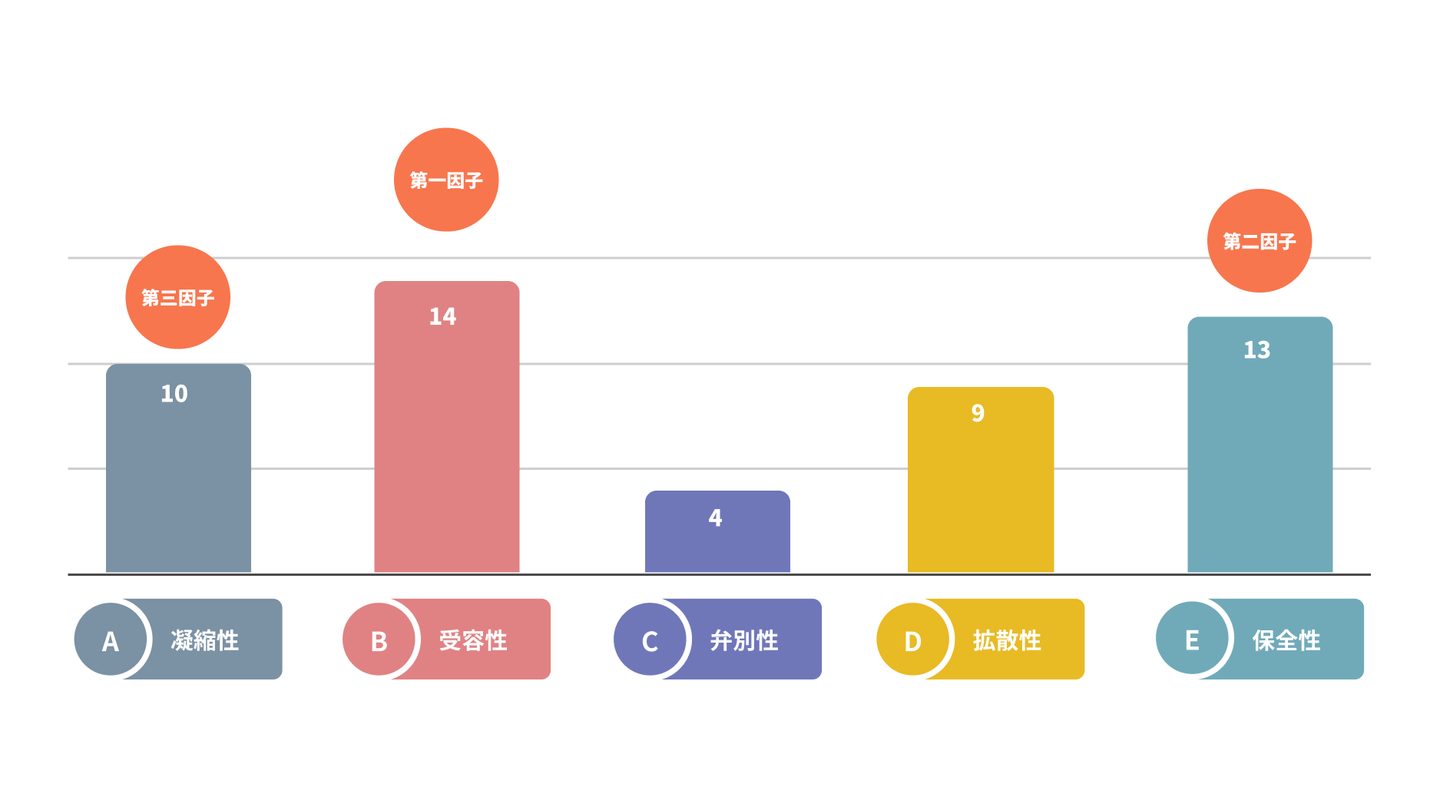

私の因子特性は、第一因子がB(受容性)、第二因子がE(保全性)、第三因子がA(凝縮性)でした。

FFSでは、因子の数値が高い順にその特性が色濃く表れ、他の因子との数値差が大きいほど、その要素の影響は相対的に小さくなるとされています。

そのため、私遠藤には以下のような特性が強く出ていることがわかります。

・B(受容性):柔軟に物事を受け入れ、周囲の喜びを自分の喜びと考えることができる

・E(保全性):現状を大きく崩さず、少しずつ改善を積み重ねていくことができる

そして主因子ほどではありませんが、以下の特性も少なからず現れています。

・A(凝縮性):自らの価値観を明確に示すことができる

我ながら、当たりすぎていて少し怖かったです!

これを知ったとき、普段の働き方や会社での立ち位置がスッと腑に落ちました。

自分を責めたり無理に周囲に合わせようとしていた部分が「そういう特性なんだ」と自己理解ができたのは、私にとって大きな変化でした。

アナリスト研修2級:他者を理解する難しさと面白さ

2級の研修では、主に他者の因子を読み解くスキルを学びました。

チーム内の対立や不協和音の事例を因子構成から分析したり、相手の強み・弱み・ストレスポイントを推定するワークなどが盛り込まれていました。

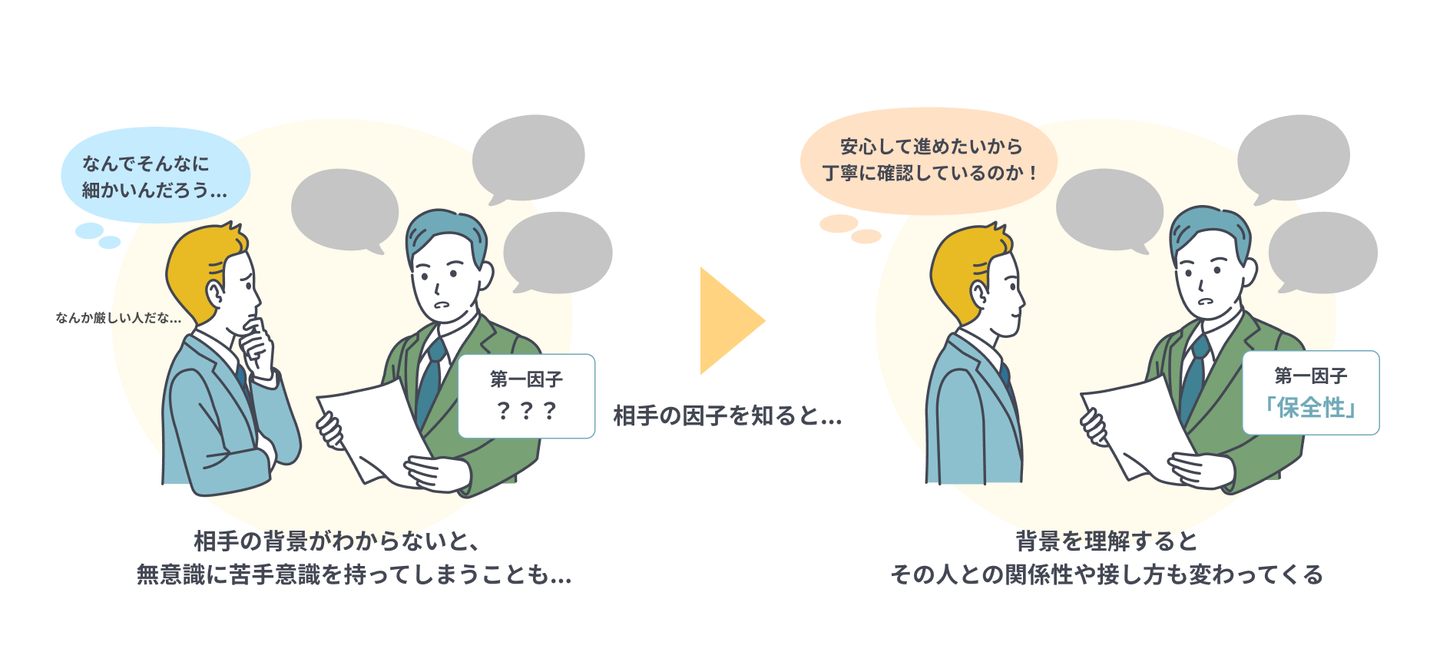

特に印象的だったのは、「相手の行動には必ず意味がある」という前提で人に向き合う姿勢についてです。

例えば「細かいことをよく指摘する上司」は、FFSで見ると「保全性」因子が高く、正確で安定した仕事を好むタイプである可能性があります。

つまり、「うるさい人」なのではなく、「安心して仕事を進めたい人」ということです。

背景にある動機を理解すると、その人との関係性や接し方も変えられるということを、このワークを通じて、実感をもって学ぶことができました。

アナリスト研修1級:組織への応用、そして“チームの最適解”を考える

1級の研修では、FFSを組織・チーム設計に活用する視点を学びました。

個々の特性だけでなく、「チームとしてどんな因子バランスを目指すと成果が出やすいか」「リーダーはどう機能すべきか」など、より実践的な内容です。

因子や数値の組み合わせが多岐にわたるため、3級、2級の研修と比べてかなりハードルが上がった印象を受けました。

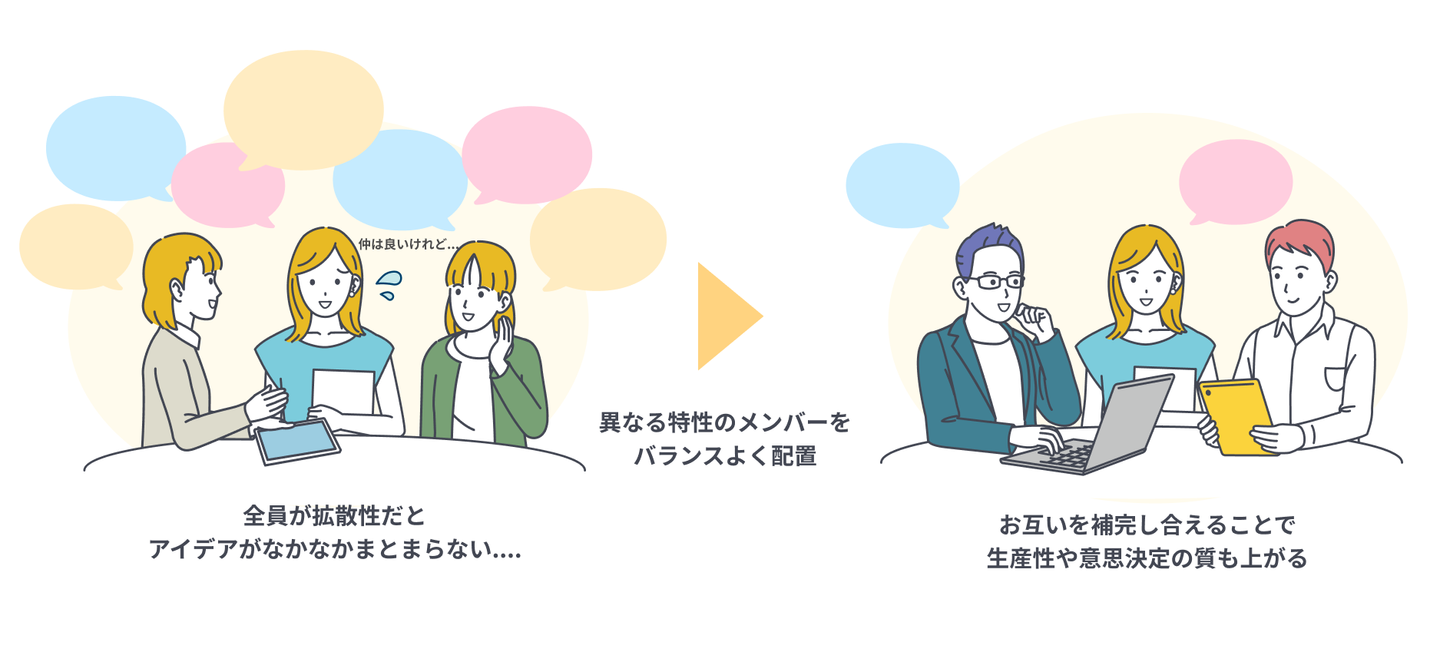

特に印象深かったのは、「良いチーム=仲が良いチーム」ではなく「良いチーム=お互いを補完し合えるチーム」という考え方でした。例えば、全員が拡散型の自由な発想だと、アイデアは出てもまとまらない。逆に全員が保全性の慎重な思考だと、動きが遅くなる。

異なる特性を持ったメンバーでも、配置や役割分担によってお互いの強みを活かし、弱みを補完し合うことで、生産性や意思決定の質が上がるチームになるということを実感しました。

まとめ

FFSアナリストの研修を通して感じたのは、FFSは「人を分析して変える」ものではなく、「違いを理解し、受け入れる」ための相互理解のツールだということです。

同じチームでも、同じ会話でも、FFSというレンズを通すだけで物事の見え方がガラリと変わる。相手の認識を「理解できない人」から「興味深い存在」に変えるこの感覚は、今後の働き方や人間関係を豊かにしてくれると確信しています。

引き続き、研修で学んだことを社内で実践しながら、FFSの浸透と活用に取り組んでいきたいと思います。今後の進捗についても、ぜひご注目いただけたらうれしいです!

JOINT CREWでは、FFSを含めた人的資本の取り組みについてNotionにてレポートを公開しています。ご興味を持っていただいた方は、ぜひこちらもご一読ください!

https://jc-hr-report.notion.site/

/assets/images/3042976/original/aaca4216-89dc-4547-b697-422a9aaca2e6?1534996200)

/assets/images/3042976/original/aaca4216-89dc-4547-b697-422a9aaca2e6?1534996200)

/assets/images/3042976/original/aaca4216-89dc-4547-b697-422a9aaca2e6?1534996200)