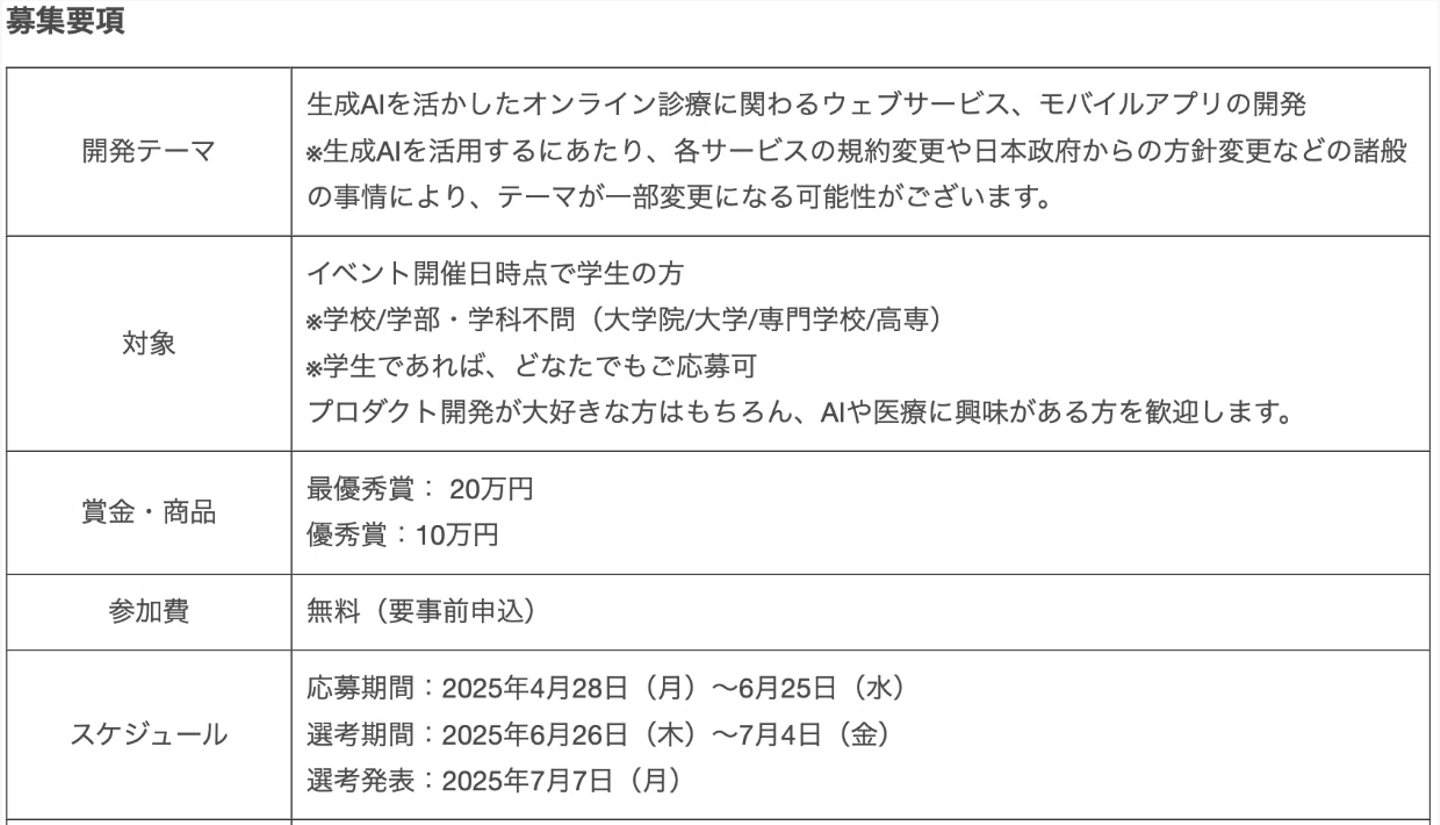

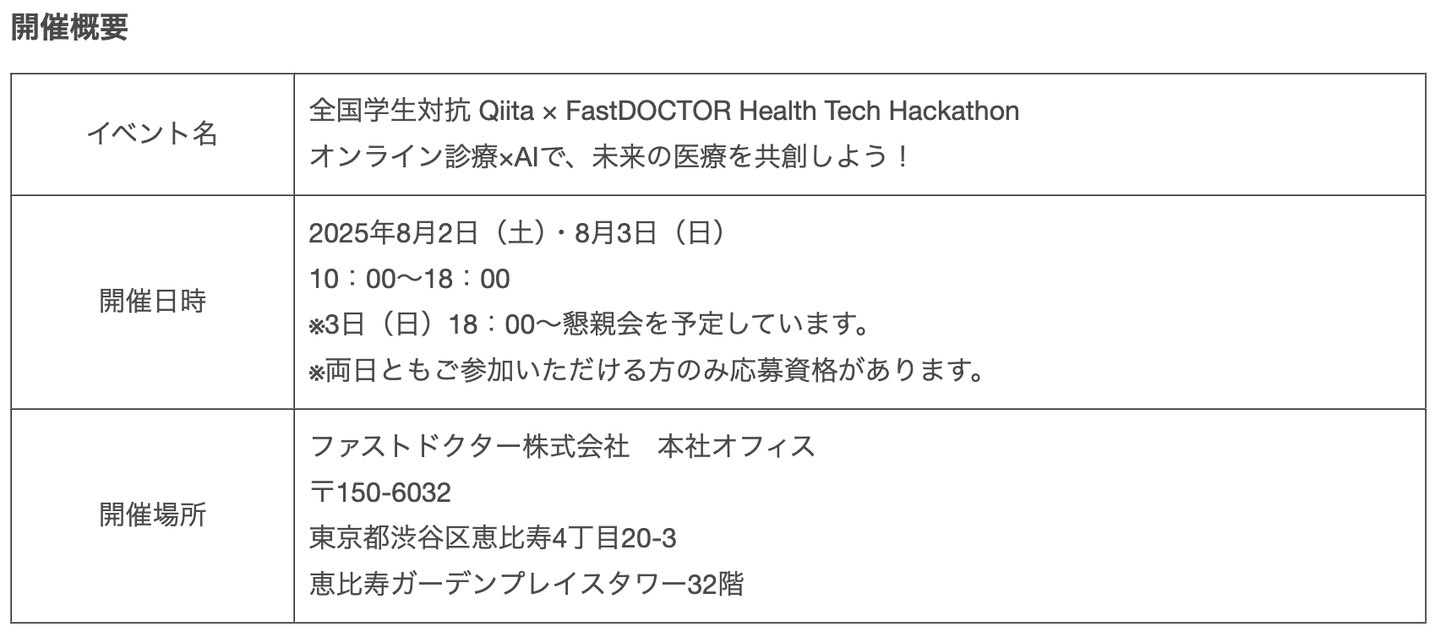

ファストドクターが2025年8月2日(土)、3日(日)に再び学生向けハッカソン(※1)を開催する。今回のテーマは「生成AIを活用したオンライン診療サービス」です。なぜ医療系スタートアップが学生に注目するのか。代表取締役の水野さん、CTO西岡さん、エンジニアリングマネージャー宮田さんがその背景について語ってくれました。

(※1 「ハッカソン(hackathon)」とは、プログラムの改良を意味するハック(hack)とマラソン(marathon)を掛け合わせた造語です。チームをつくり、短期集中的に開発作業を行って成果を競い合うイベントのこと)

関連情報

- ファストドクターは2025年8月2日(土)、3日(日)に大学生向けのハッカソンを開催予定です!:詳細はこちら

- 2023年夏のハッカソンに参加後、現在インターンとして活躍中のお二人にインタビューをしました!

なぜ東京科学大の学生らは「医療ハッカソン」を選んだのか?―― 圧倒的成長に繋がった"ドメイン知識"という武器 - Fast DOCTORについてはこちらをご覧ください。

水野 敬志|ファストドクター株式会社 代表取締役

愛媛県出身。京都大学大学院農学研究科修了後、外資系コンサルティングファームのBooz&Company(現PwC Strategy&)、楽天株式会社にて戦略および組織マネジメントの経験を積む。2017年よりファストドクターを含む複数ベンチャーを支援、 2018年からファストドクター株式会社の代表取締役に就任。

西岡 悠平|ファストドクター株式会社 CTO

京都大学大学院 情報学研究科修了後、シスコシステムズ株式会社入社。

2005年に「未踏スーパークリエータ」に認定。その後、2008年には楽天技術研究所で自然言語処理や画像処理、機械学習などの先端技術の研究開発をリード。2014年にスマートニュース株式会社へ入社し、データ処理や機械学習分野におけるアルゴリズムやデータ構造の設計・実装を担当。2023年VP of Productとしてファストドクター入社後、2024年にCTOに就任。

宮田芳郎|ファストドクター株式会社 エンジニアリングマネージャー

東京工業大学情報系学科大学院卒。製造業系のコンサルティング会社インクスに入社しソフトウェアエンジニアの経験を積む。2009年にインクスの同期4人で株式会社ガラパゴスを創業。 Qubena小中5教科の開発責任者を経て、2021年12月、ファストドクター株式会社に入社。

「医療は遠い話題」だからこそ、若い世代に考えてほしい

今回、なぜ学生を対象にしたハッカソンを開催するのですか?

——水野: 若い世代にとって、医療は遠い話題ではないかなと思っています。おそらくご自身は健康な方が多いでしょうし、お子様をお持ちの方も少ない。ご両親もまだまだ元気で頑張られている方が多いのが、一般的な20代の姿です。

一方で医療は日本における非常に大きな論点です。年金や医療、介護などに使われる費用は年間およそ130兆円で、そのうち約50兆円が医療費です。国家予算(一般会計)がおよそ100兆円なので、金額だけで見ると医療費は国家予算の半分に匹敵します。この論点に若い世代が「医療と深い接点がない」という理由で無関心なままでいるのは、国にとっての大きな損失だと考えています。

この先も医療の世話にならない、ということであればいいのかもしれません。ただ今の若い世代も、10年先は自分の子どもを持つかもしれない、20年先はご両親が医療を必要とするかもしれない、30年後には自分自身の健康の問題を抱えるかもしれない。必ず皆が通る道だからこそ、早いうちから自分の課題として、そして国の喫緊の課題として医療に取り組むことは、若い世代にとって価値の高いことだと考えています。自分もこういったことを知ったのは30代半ばになってからで、もう少し早くこのテーマに関与できていたらと思い、今回の学生向けハッカソン という場を作ることになりました。

——西岡:医療には「この要素を同時に叶えるのは困難」という3つのテーマがあって、それが 医療コスト・医療アクセス・医療品質と言われていますが、AIはこの3つすべてに大きく貢献できると考えています。特に医療コストについては、AIでできることがかなり明確になってきているので、あとは私たちファストドクターが粛々と取り組んでいくだけという状況です。一方で、医療アクセスや医療品質については、より進化したAIがどう関わっていけるのかは、まさにこれから見つけていく段階だと思います。

このハッカソンでは、医療コストの改善はもちろんですが、特に医療アクセスや医療品質の向上に貢献できるような、私たちでは思いつかないAIに慣れ親しんだ若い世代ならではの斬新なアイデアに触れてみたいです。

オンライン診療×AIが切り拓く新しい医療の形

なぜ、オンライン診療にフォーカスするのでしょうか。

——水野: オンライン診療は一つの形態であって、より上位の概念として「バーチャルファーストケア」というものがあります。これは従来のように病院に行って治療や検査を受けるのではなく、ご自宅にいながら様々なケアを受けられる、ということです。

これには2つの大きな意味があります。1つ目は医療アクセスの問題解消です。都心には医師がいても、地方に医師がいない、特に専門医の不在が深刻な問題になっています。こういった距離の問題を解消できるのがオンライン診療です。場所に囚われず良い医療を提供できるオンライン診療には大きなポテンシャルがあると思います。

2つ目は医療費のコスト問題の解消です。何でもかんでも最初から病院で検査するのではなく、普段から自分で体調管理をし、早い段階で医師に相談する。そのためには、自宅で自分の体調をリアルタイムでモニタリングできるようにする「リモートペイシェントモニタリング」や、自分の体調の変化があった時にアラートを上げ、それに基づいて医師に相談をできるようにする。そういったものを組み合わせて、患者さんを見守ることのできるサービスに進化していきたいと考えています。

オンライン診療の期待がさらに高まりますね。

——宮田:オンライン診療は全て「データ」があり、AIが介在できる価値は非常に高いと考えます。医療は非常に大事な営みですし、かつ法律を守ってやるべきという前提は押さえつつも、AIの利便性をもっと患者が享受できるように出来ないかなと思っています。

——水野:医療DXは医療従事者をサポートする側面もありますが、患者側のサポートとして、診察前後の体験を考えた「ペイシェントジャーニー」を作っていきたいですね。「そろそろ病院を受診した方がいい」「体調について、こういう伝え方をすると良い」といった患者側へのサポートは、対面よりもオンラインの方がやりやすいはずです。

この2年間でAIは「確実に使える」レベルに到達

2年前の第1回ハッカソンの頃と比べると、AIの進化をどう感じていますか?

——宮田:当時はChatGPT3.5でまだ賢さが足りない状態でしたよね。

——西岡: そうですね。私は中学校の時からパソコンを触っていて、もう30年以上パソコンに関わっていますが、その中で一番変化が激しかった2年間でした。

ChatGPTの登場は衝撃的ではあったものの、LLMの能力には事前に触れていたため、ある程度は予測の範囲内でした。しかしその後の進化――特にGPT‑4、OpenAI o1、そしてマルチモーダル対応を果たしたGPT‑4o、Claude、Gemini といったモデルなどの革新は、想像を遥かに超えていました。

返答の質も日々向上し、LLMは単なる情報生成ツールから、信頼できる実用的アシスタントへと大きく進化したと実感しています。

——宮田:情報系産業にとって激動の2年間になると思います。30年前のインターネットの登場の時のような。当時、インターネット黎明期にスタートアップで働いていた学生インターンが新しいスタートアップの軸を作ったように、若い人たちにとって大きなチャンスだと思います。

——水野:そうですね。例えば30年前のYahoo! JAPANがまさにそうでした。元CEOの小澤隆生さんは、当時まだ黎明期だったインターネットのサイトを、学生中心のチームで一つひとつ手作業で見て分類していく「ディレクトリ型検索」というサービスを構築していて、あれは学生の産物でした。インターネット普及の礎を当時の学生が作ったように、今のAIの時代も、学生だからこそできることがあると信じています。

「若い世代だからこそ」新しい発想で課題を解ける

学生が医療の課題を解くのはハードルが高いようにも感じますが、どのように捉えていますか?

——西岡: 若い世代の学生だからこそ、考えてもらえるのではないかと思っています。僕は学生時代、HTMLをコンパクトに直すような技術のアルバイトをしていましたが、本質的なビジネスの課題解決にはすごく遠い世界でした。でも今は、そのドメインの問題に深く入り込んで、それをAIで解決できる。ハッカソンの場で、もしかしたら医療ドメインの本質的な課題を解決できるかもしれない。そんな面白い場になると思っています。若い世代は既存の固定概念にとらわれないと思いますし、AIへの感度の高い学生が、一番大きな課題を解決できるのではないでしょうか。

AIコーディングを前提とした新しいハッカソン体験

今回のハッカソンの特徴は何ですか?

——宮田: 第1回で良かったところは踏襲しつつ、AIコーディングの利用を前提にしたコンテンツにする予定です。FastDOCTORでは急速にAI駆動開発の仕組みづくりを進めており、ハッカソンも最新のAIコーディングのノウハウを詰め込んだものにしていきます。

具体的には、FastDOCTORでもメインで利用しているCursor(開発ツールの1種)で開発できるベースプロジェクトを提供します。ビデオ通話ができる状態をベースとして、医療現場・オンライン診療の現実課題に取り組みます。参加者は、Cursor上で質問することで、ベースラインの課題知識を得つつ、オンライン診療に従事する当社メンバーに仮説をぶつけて掘り下げていってもらいます。

2日間という限られた時間で、できるだけ深い課題に到達してもらえるようにしたいですし、仮に開発力の差があっても参加者の皆さんが何かを形にできるようにしたいと思っています。

大人の役割は「解きたい重要な課題を示す」こと

——宮田: 若い世代に「解きたい重要な課題」を示して、AIを活用して課題を解決していってもらう。未来はこの形なんじゃないかなと思っています。

単に決められた仕様を実装する力はAIによって重要度が下がっています。コーディング能力では経験の差を表現しづらくなる。世代間の違いって「生々しい課題を知っているかどうか」になってくるかもしれない。じゃあ若い世代にちゃんと課題を説明してみたい、と。その結果として国の課題の解決をし、より良い日本になった、そう思えるきっかけになるような場にしたいです。

AIネイティブ世代と創る医療の未来

前回のハッカソン参加者で現在インターンとして活躍している学生についても教えてください。

——西岡: インターンとして大活躍してくれています。彼らは発想が柔軟で、新しい技術へのキャッチアップ力も高く、とても素晴らしいです。「解きたい重要な課題」に触れているから、発想やテクノロジーが活かされていると思います。

「こんな感じでプロンプト書いたらいけるかな?」と会話したらパパッと書いてくれて、その結果を見せてくれる。実際に、研究開発をやってくれているインターン生は、社員の医療従事者と私の三者の打ち合わせで、実際の医療課題について話し合ったりしています。

——宮田: 若くて様々なプロンプトやAIは使えるけれども、現実のビジネス課題はやっぱり学生だけだと遠いところにありますよね。我々が巻き込ませてもらい、インターン生と一緒に考えながら進めることで、我々もすごく助けてもらっています。こうした体験が、彼らの将来にとってもすごくいい時間になればと思っています。

ハッカソン参加者への期待

参加者にはどのような体験をしてもらいたいですか?

——西岡: 若い世代にとって、今回のハッカソンの参加メリットは、あるドメインに特化してそのドメインの深いところと、今AIという武器で一気にその課題が解決できることだと思います。これは今後人生を生きていく上ですごく重要になってくると思います。

——水野: この10年ぐらいはビジネスサイドの人がテックスキルを習得するリスキリングの時代でしたが、同じようなことがエンジニア側にも起こってくると思います。コーディング能力だけでは足りず、ドメイン知識に深く入りこみ、事業として成立させるにはどうしたらいいのか、事業課題にも精通していく。その解き方としてAIを使っていくということが求められてくると思います。こういった体験を、ハッカソンやファストドクターのインターンを通じて実感してもらいたいです。

——西岡: 純粋に一緒に楽しみたいですね。若い世代のインターン生と働いていると本当に楽しいですし、このAIという新しい武器が人類に渡された中、これを使って若い世代と一緒に何か作れたらと思っています。AIうまく使えるとめちゃくちゃ楽しいですからね!

——宮田:そうですね、楽しく一緒にAIと働ける側になれるきっかけをこのハッカソンを通して作っていきたいです。

FastDOCTORが主催する学生向けハッカソンは、単なる技術コンテストではない。医療という重要な社会課題に若い世代の新しい発想とAIの力を掛け合わせ、日本の未来を共に創造する場。そこでは参加者一人ひとりが、技術の可能性と社会課題の現実を同時に学び、自らの手で解決策を生み出していく。

「AIという武器を手にした若い世代と一緒に、医療の未来を楽しく創っていきたい」

——FastDOCTORの想いが込められたハッカソンに、あなたも参加してみませんか?

学生の皆様のご応募、お待ちしております!

\\\\ ハッカソンについてはこちら ///

/assets/images/10142835/original/09cb0fb7-9edc-4cb8-accc-c7b1e7dd3165?1660838025)

/assets/images/10142835/original/09cb0fb7-9edc-4cb8-accc-c7b1e7dd3165?1660838025)