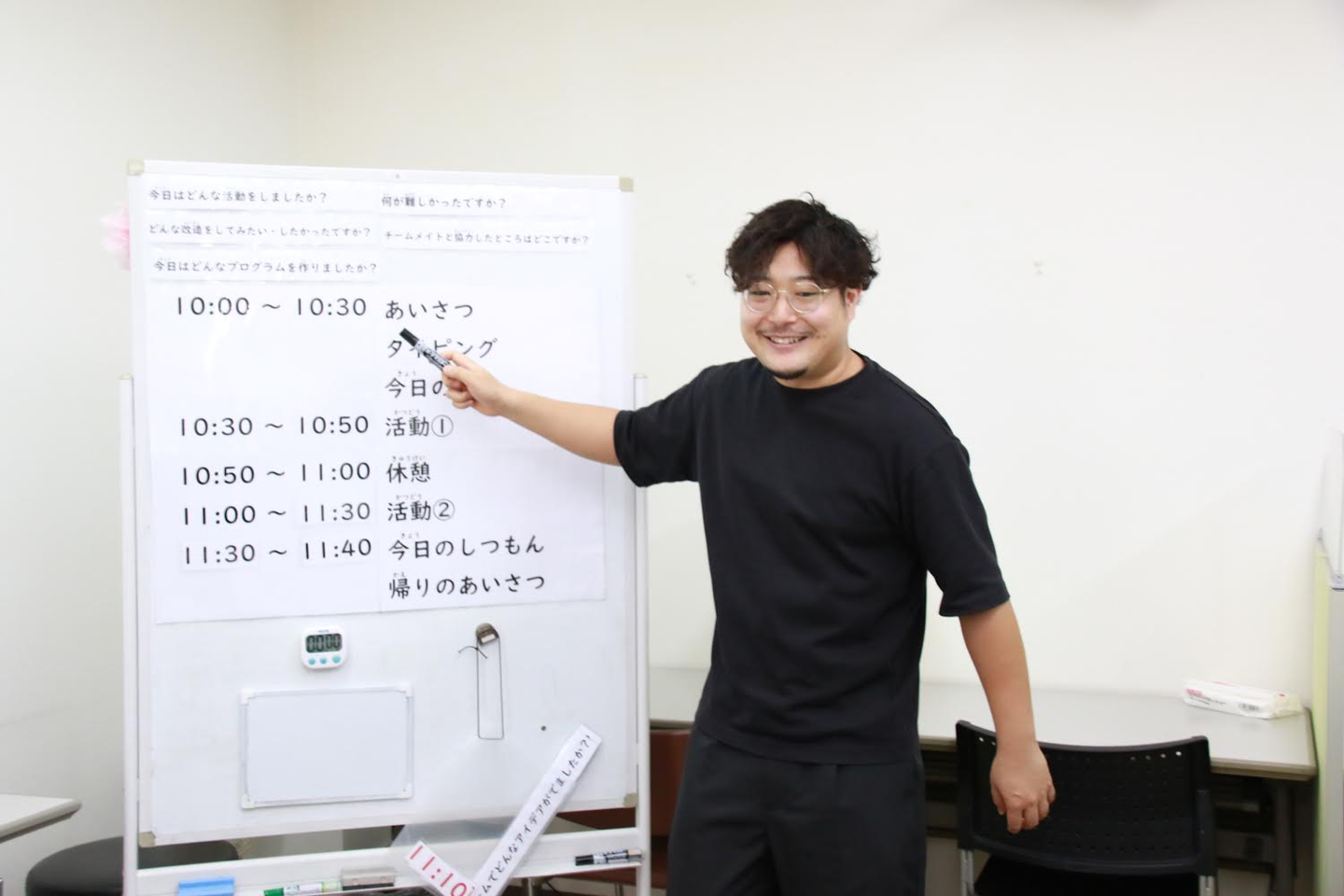

現在、習志野校に勤務する菊地拓海さんは児童発達管理者として主に児童の支援計画を立案や保護者とのモニタリング等を担当している。

指導員から児発管になるまで様々な経験を積み現在に至るがそこには「仲間」や「縁」というものがあった。

入社のきっかけ、入社を決めた理由

「大学2年生の夏休みにインターンでお世話になっていた頃、当時すでに伊川代表は栃木の方で放課後等デイサービスの事業をされていました。そこで縁があって、発達障害に初めて関わる経験をさせていただきました。

その後、千葉でも放デイを開設するという話からアルバイトで始めて、その頃はトレスの上に部屋があり、そこからスタートでした。学生の頃からお手伝いという形でそのトレスの方々と関わりながら仕事をした事がきっかけです。」

学生時代からクラップとの縁があった彼だが社会人になる時、一度は就職、別の道に進んだという。

「大学卒業するタイミングでそのアルバイトを辞め印刷の営業職に入社し、新規の営業だったので何件もあたって1件の契約を取るという仕事でした。タイミング良くて1件、契約できたのがポールスミスのポスターの仕事でした。それはありがたかったです。

それでも結局、その仕事が嫌になり辞めましたが、正直なところ、その当時は漠然と将来について何も考えてはいませんでした。

そんな時、伊川代表からもう1回やってみないかと声をかけていただけて、自分の興味がある分野であり、なおかつ子どもと関わることは楽しかったので決めました。」

仕事の楽しさと難しさ

菊地さんは現在は児発管だが、そこに至るまでにだんを踏んだ様々な経験をする。

「一番長かったのは既存の事業所からスタートして児童の支援に関わっていた三山校です。その後、ジュニアで児発管になる経験しましたが、幼児教育にはあまりアンテナを張っていなかったので、少し難しかったのですが、業務にあたりながら体得しました。

そこから児発管が足りないということで、愛知県豊橋市での新規立ち上げにも携わり、事業所をイチから作りました。

クラップという名前もその地域では知られていないので、どういう人物でどういう事業所なのかと思われるところからのスタートでした。そういう中で選んでいただき契約できたことは嬉しかったです。」

名も知られていない新転地。そこでは苦労もあったようだ。

「現地でのケース会議や契約までの流れ、段取りに違いがあって、ルールが厳しいと困惑しました。例えば、今までとは全く違う部分では皆で事業所に集まって話す時に契約をお願いされることです。その違いを時には面白いと思えたり、時には面倒にも思うこともありました。

このような子どもの業界は福祉精神というか、ポリシーを持っている方が多いので、それをいかに現実的に判断していくのかが難しいところです。それに合わせて進めて行きましたが、働く方もとてもいい人だったので、いい経験にもなり、楽しかったです。」

支援する子ども達について

豊橋や習志野でも地域性はある。支援する子ども達について菊地さんはどのような思いがあるのだろうか。

「クラップに通う児童に対して全体で捉えるのではなく、この子にはと個別に当てはまる目標は立てていきます。

しかし、児童全体に言えるのは、抽象的になりますが、クラップで過ごしたことや学んだことが少しでも思い出になって「将来の生きる糧」になってくれればとは思っています。

人間関係は人間ですから性格の部分が大きく占めると思うのです。性格とかその特性部分は支援する側がどうこうできるところではないと思っているので、私達は彼らの個性を認めてその中でできる支援していきます。

そして、その個性や特性を児童の保護者にも認めてもらいながら彼らが楽しく生きていけると良いなと思っています。」

菊地さんは子どもたちの成長と将来が楽しく生きられることを願いながら支援をしている。

保護者対応の中で

児発管は子供一人ひとりの特性に合わせた支援を心がけ保護者と個別の支援計画についてモニタリングを行う。

彼はその思いも語った。

「私自身も子どもを育ているのでわかりますが、保護者もアップアップする時があると思います。こちらへ通われる保護者は皆さんお子さんの為に『やれるだけやっている時期』ではなかと。

そのような時に自然と子どもへの不平不満がどこか出てきますよね。それはやはり、子どもの子育てについては大学生ぐらいの年齢や大学卒業するまで親というのは納得できないだろうと思います。

そこまでは保護者が自身でしっかりと子どもを見ながら育てたいという思いがあるのだろうと思うからです。そういう理由もあり私自身、児発管はお母さんたちの話を聴いてあげるのが良いと思ってます。

その上で支援の内容を保護者に納得していただく為にはどうすればと悩みます。熟慮しながら同僚とは考えすぎかもしれないと話すこともあります。

その中で、その時の児童の調子という視点から捉えたものだけでなく、しっかりとした支援内容の提案をこちらでしていくことで保護者にとって少しでも安心感につながるのではないかと考えたりします。

結局のところ、発達に関しては特に不安になりますよね。最近は認知が広がっていますが、言い出しにくいし、どのようにして育てれば良いかかわからないのが本音だと思います。調べればわかることもありますが、私生活ではそこまでの余裕はなかなかないですから。

そういう意味で保護者が安心感を持たれたり、子育てが安定していければ良いと思います。」

菊地さんは発達障害児への理解を深めつつ、保護者の不安を和らげることの大切さも語った。

児発管の葛藤

児童や保護者へ寄り添う日々の中、やはり児発管の中では葛藤が生まれる。モリタリングではいろいろな思いが溢れる。

菊地さんは自身が子育てし始め、以前よりは共感する部分もあり、保護者の気持ちがわからないわけではないが、無理な範囲のものを求めている時は難しさを感じると話す。

「例えば、まだその子が勉強に向き合う精神年齢ではない時期に、モニタリングで保護者自身の目的で勉強をさせて欲しいという要求が強い場合です。

学習に向き合うのが今の段階では難しいので、まずはコミュニケーションSSTだと伝えますが、なかなかそこには視点がいきにくい。

今の子どもの現状とクラップで勉強の方を頑張って欲しいと保護者の理想とのギャップがあります。

最終的には保護者の思いを優先して、こちらでできる範囲で行うように調整しますが、そこがは大変だと感じています。」

児発管として歯がゆい思いもあり見えてるからこそ伝える、その難しさがあるようだ。

クラップで長く働けるのは

「私自身はこれが得意というのはなくて、本当にクラップだからこの仕事を楽しくやっています。

長い期間在籍していますが、それは代表やその仲間が好きだからというのも正直あリます。

お互い嫌なところもあると思いますが理由はなく好きで、そして楽しいです。

働く理由の中で大きい理由の一つに、学生時代の友達のような感覚に近い居心地良さがありますが、それだけでなく、仕事の内容や子どもたちが私自身は好きみたいです。」

彼の中で仲間や子どもが好きという事が仕事をする上で原動力になっている。

クラップに向いている人

発達や個々に悩みを抱える児童の支援をするスタッフにはどんな人が求められるだろうか。

菊地さんに尋ねた。

「楽しく話せる人がいいですね。もしくは話せる人であまり深く考えすぎない人がいいと思います。

「会社として」とか、「子どもの支援」もそうですが、何かにこだわりすぎてしまうと、いろいろ面で難しいかなと思います。ある程度の融通を利かすことは大切です。

集団で個を見るというところなので、子どもの支援もお互いの意見の相違があったりします。その時にきちんと相手の意見も尊重できないと、この仕事は難しいかなと思います。

弊社は、楽しいスタッフがたくさんいるのでラフな雰囲気の職場です。

そのラフなところで一緒に過ごせる方が働きやすいですね。」

クラップには支援においてはその熱心とそれ以外の時はラフな雰囲気があるそうだ。

その切り替え上手な人たちが働いている。

趣味やプライベートな時間

菊地さんの趣味は服が好きで興味のある服を集めているそうだ。

プライベートな時間は3ヵ月に一度、定期的に友人と飲んだり、映画を見て楽しい時間を過ごすという。

たまに土曜日に休暇を取って出かけるそうだが、子どもの寝かしつけまでには帰るという子育て中のパパだ。

菊地さんのプライベートな時間の殆どは我が子へ注ぎ、おもちゃを使って一緒に人形遊びのような遊びもしているという。

「息子といると楽しい時は楽しいけれど、嫌なときは結構しんどくなり、いろいろな思いもこみ上げますが、それでもかわいくてしかたないですね」と笑顔を見せた。

自由に使えるお金や長い休暇があったら

仕事もプライベートも子ども達に向き合う菊地さん。

仮に彼自身が自由に使える長期休暇やお金があったら何を望むのだろうか。

「最近はタイミングがなく楽器に触れていないので、自分の時間ができたり余裕が出たら音楽やり直したいですね。

ゆくゆくは息子とギターを一緒に弾いたりそういうのも期待してます。

この間は息子がスケボーをやりたがって教えると楽しそうでした。かわいいです。これからも息子と何かします!!

でも時々、なんかイラッとするんですけど、なんですかねこの感情は...。

かわいいだけではないんですよ。本当に今のお母さんたちはよく我慢していると思います」と話した。

自身の子育てを通して保護者の思いに共感しつつ、我が子との時間を一番に大切にし楽しんでいる。

/assets/images/21052399/original/98c3d78e-11d4-4c34-93ca-e92a4e994fac?1746587850)

/assets/images/21052399/original/98c3d78e-11d4-4c34-93ca-e92a4e994fac?1746587850)

/assets/images/21052399/original/98c3d78e-11d4-4c34-93ca-e92a4e994fac?1746587850)