就職活動の「過程」が評価される新サービス:ABABA

あなたの最終面接までの「頑張り」を評価した企業から特別選考フローでのスカウトが届く「ABABA」で効率的な就職活動を。

https://hr.ababa.co.jp/

「すごいプロダクトだ。」

「君たちのプロダクトは高いマッチング精度で、人と企業のミスマッチを減らすことができるだろうね。」

「でも、このプロダクトが世の中に出ることで、ミスマッチが減少してHRの市場は縮小してしまうんじゃないかい?」

半年前、新プロダクトのリリース直前の壁打ちで、大手人材会社の役職者から伝えられた言葉です。

約4年前、この新卒領域に参入した時から「HRベンダーの役割とは、人が持つ能力を最も発揮でき、評価される企業との出会いを創出することである」と信じ続けてきました。

しかしながら、私たちが目にしたのは、この当たり前が歪められている現状でした。自社の短期的な利益を優先するためだけに、人と企業の最適なマッチングを追求しない。そんな企業が提供するサービスを多くの企業・候補者ユーザーが利用してしまっている。

「日本が良くなるためには、HRが根本的に変わらないといけない。その礎を自分たちで作ろう。」

我々が一丸となり、命を燃やす場所を決めた出来事でした。

限界を迎えた採用構造の課題

課題1. ミスマッチを許容するHR市場の悪しき構造

課題2. 人材の最適配置を歪める売上至上主義なマネタイズ構造

課題3. 情報の非対称性が生み出す、人材の国外流出と質低下という負のスパイラル

人材の価値を正しく把握することが、日本を救うHRの基盤となる

レモンとピーチを判別し、ピーチの可能性が高い人材に再チャレンジの機会を提供する

■最終面接まで進んだ就活生、つまりはピーチの可能性がある就活生が再評価されやすくなる「ABABA」

①選考データから定量化した就活生の能力・価値観をもとに高いマッチング精度を実現

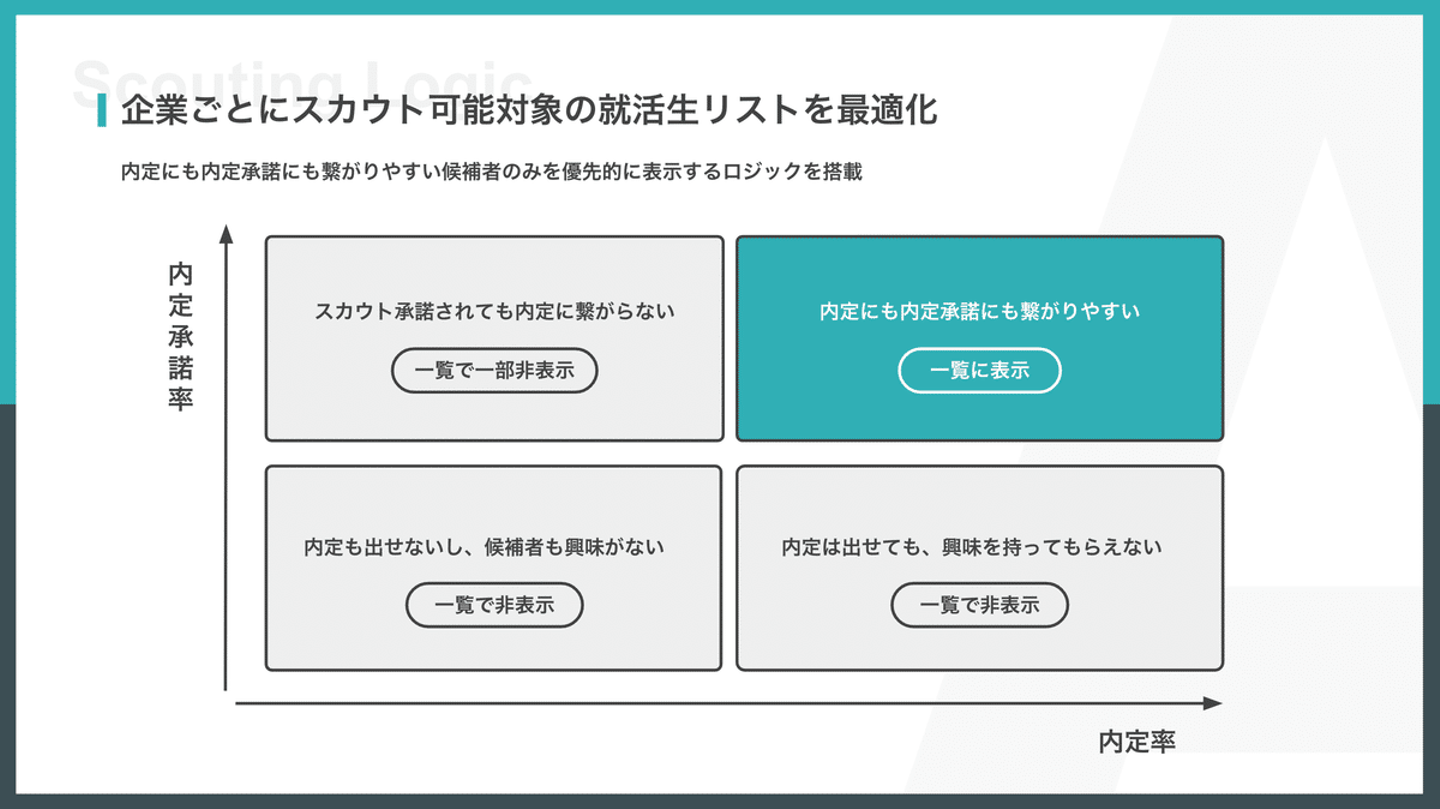

②ユーザー企業ごとにスカウトを送信できる対象の就活生リストを最適化

③人材の最適配置を歪めないマネタイズ

■レモンとピーチを判別する「REALME」

HRの未来を今日、始めませんか。

本日、株式会社ABABAはシリーズBの資金調達を実施しました。

主力事業である「就職活動の過程が評価される ABABA」は、2020年のリリース当初から多くのユーザー様にご利用頂き、4期目の今期では昨対比で10倍近い成長を達成できました。

この成長率は、テクノロジー企業の成長率ランキング2024JAPANでもTop5に入る勢いです。

市場規模も小さいとされ、投資家からも敬遠されがちな「新卒市場」において、当社が類を見ない成長を遂げることができたのは、この市場があまりにも大きな課題を抱えているからです。

このnoteでは、新卒市場が抱える3つの課題を可視化し、その課題に対する株式会社ABABAなりの解決策を記載しています。

HRが果たすべき役割は2つです。

しかしながら、冒頭に紹介したエピソードのように「高すぎるマッチング精度」を実現してしまうと、第二新卒・中途市場が小さくなってしまいます。

そのため、既存のHRベンダーは一定のミスマッチを容認し、結果論とはいえ、マッチポンプビジネスを構築してしまっています。

ただ、理想とすべきHR市場の拡大のさせ方とは、

であり、ミスマッチによる第二新卒市場等の近接市場の拡大を容認せず、中長期目線で人と企業のマッチングを科学することで、人も企業もHR市場も成長する状態を目指すべきです。

それこそが、2050年には現在の総人口の25%も減少すると言われているこの日本が世界の中でプレゼンスを発揮するための必要条件と言えるでしょう。

しかしながら、この実現にあたって前提となる、人と企業の最適マッチングに注力せずに、ユーザーである人事の強いニーズである「母集団形成」のみに焦点が当たってるのが現状です。

HRのあるべき姿を実現するためには、人材の最適配置を歪めない、正しいマネタイズの在り方を徹底する必要があります。

しかしながら、HR業界には非最適なマネタイズプランが定着しています。

こういった非最適なマネタイズ手段によって、理想とする「人材の最適配置」が歪んでしまっています。

私はマネタイズの在り方には、プロダクトの本質と企業の信念が現れると考えています。

企業の存在価値は「人々の豊かさを追求すること」であり、売上や利益を、意思決定における優先順位の一番にしてはいけません。

正しい企業活動をしていれば、売上や利益は自ずと生じるはずです。

人を救い世に尽くす企業しか、人から必要とされ続け、未来永劫残ることはない。それくらいにマネタイズの在り方はこだわるべきものだと思います。

HR市場が抱える課題の3つ目が情報の非対称性です。

情報の非対称性とは、「ある商品の売買にあたって、売り手はその商品の価値についてよく知っているものの、買い手はそれを知らないという状況」のこと

ここでは仮に、企業にとって魅力的でマッチする人材を「ピーチ」と呼び、そうでない人材を「レモン」と呼びます。

同様に、候補者から見て魅力的で働きがいのある企業を「ピーチ」、そうでない企業を「レモン」と呼びます。

「レモン市場:品質の不確実性と市場メカニズム」by ジョージ・アカロフ

企業は、候補者がピーチなのかレモンなのかを判断するために、複数人の面接官が何度も面接や面談を繰り返しています。

しかしながら、厚生労働省の調査によると入社後3年以内の離職率は34.9%、離職希望者は50%近くもある現状を加味すると、面接によって候補者がピーチなのかレモンなのかを判断することは非常に困難だと言えるでしょう。

この原因は様々ですが、代表的な課題は候補者のメタ認知がズレていること、または内定を獲得するために偽った自己評価を開示していることです。

ある大手企業が提供する性格検査の実際の設問を例にしてみましょう。

設問:「立ち直りは早い方だ」

選択肢:

☑︎あてはまる

☑︎ どちらかと言えばあてはまる

☑︎ どちらかと言えばあてはまらない

☑︎ あてはまらない

ここで、仮の話として、回答者Aさん、Bさんが存在するとします。

Aさんはこの設問の回答にあたって、高校3年生の最後の大会で負けたことを思い出しました。Aさんが試合の負けから立ち直ったのは2週間経ってからです。それでも、Aさんは自分のことを「立ち直りが早い方だ」と自己認識しています。

しかし、Aさんの友人のBさんは3日で立ち直りました。それでも、Bさんは自分のことを「立ち直りは遅い方だ」と自己認識しています。

そのため、負けから立ち直るのに2週間必要としたAさんは「あてはまる」と回答。 たった3日で負けから立ち直ったBさんは「どちらかと言えばあてはまらない」と回答しました。

ここで、ストレス耐性を重要視する企業がこの性格検査を用いてスクリーニングを実施した際、どちらの候補者が不採用になりやすくなるでしょうか。

もちろん、Bさんです。 しかしながら、Bさんは少なくともAさんと比較したときにはストレス耐性が高い人材です。

このように、「候補者の自己評価によるスクリーニング」を実施してしまうと、非本質的な採用・不採用の判断が生じてしまいます。

さらに悪いことに、候補者側もこの構造を理解していなくとも、感覚的に理解しているため、企業の選考の一部でメタ認知に基づくテスト等があった場合には、メタ認知を偽ってでも内定に近づく努力をするでしょう。

そのため、Bさんが「あてはまる」と回答するのはもちろんのこと、立ち直りに3年かかったCさんでさえ「あてはまる」と回答するでしょう。

まとめると、定量的に他者比較ができていないメタ認知は正しい合否基準になり得ません。

一方で、企業も必要な人材を集めるために、都合の良い情報を開示します。この課題の解消のために口コミサービスが利用されていますが、当然ながら口コミサービスのプラットフォームを活用して人を採用する企業も存在するため、プラットフォームが拡大するほどに企業にとって都合の良い情報が並び、ユーザーにとっては情報の非対称性が大きくなるジレンマが生じます。

ここから、企業にとってのピーチ(企業にとって魅力的でマッチする人材)とレモン(そうでない人材)に視点を当てるのではなく、市場においてのピーチ(希少性の高い優秀な人材)とレモン(そうでない人材)に焦点を当ててみましょう。

この双方向でピーチとレモンを区別できない新卒市場において、企業は「レモンにはレモンに相応しい給与、ピーチにはピーチに相応しい給与」といった適切なオファーを提示することができません。

そのため、企業はレモンとピーチの価値を平均したオファーを提示しています。これが新卒市場における「一律初任給」であり、高度経済成長期(採用側優位の買い手市場だった時代)に根付いたこの制度こそが日本の成長を阻害する諸悪の根源です。

なぜなら、評価がレモンとピーチの中間地点で一律になるため、レモンの人材は自分の能力以上の評価をされているので、努力の必要性が問われないからです。

一方、ピーチの人材は自分の能力を過小評価されているため、自分をピーチとして扱ってくれるような外資系企業に入社しています。

つまり、情報の非対称性があるがゆえの一律初任給によって、日本が育てた素晴らしい人材が外資系企業のために働き、その他一律に努力の必要性を迫られなかった人材ばかりが出来上がっています。

ではどうすれば、情報の非対称性を最小化できるのか。

結論はタイトルの通り、「人材の価値を正しく把握すること」です。

人材の価値を正しく把握することができれば、一律の初任給ではなく、人材の価値・希少性に応じて変動する初任給を支払うことができます。

これが一般化すれば、ピーチに対して日系企業が外資系企業と同様の給与額を支払うことができ、人材の国外流出を防ぐことができるでしょう。

また、レモンからすれば、ピーチに大きく水をあけられる初任給、さらには生涯賃金となるでしょうから、「損をしたくない」という感情に従って、ピーチになるための努力をするでしょう。

このように人の価値を正しく把握することで、人材の質が高まり、さらには企業とのマッチング精度も必然的に高まることで、人材の価値を最大化できる企業でのキャリアを形成することができます。

株式会社ABABAは、この未来を実現します。

大手広告代理店の最終面接で不採用になり、また1から就職活動を進めている友人を目の当たりにして着想しました。

就活生は最終面接まで進んだ企業のライバル企業から、選考フローを大幅に優遇したスカウト*を受け取ることができ、ピーチの可能性が高い人材としてその後の選考を効率化することができます。

併せて、他の新卒スカウト型サービスとの差別化ポイントもご紹介します。

ABABAは就活生がどの企業の最終面接まで進んでいるのかという「選考データ」を蓄積しています。

この数十万件の選考データを解析することで、どの企業の最終面接まで進んでいればどれほどの能力・どんな価値観を持っているか、どの企業にマッチするかを推測するロジックを構築しており、競合他社と比較して非常に高いマッチング精度を実現しています。

前項のロジックにより、企業ごとに内定率・内定承諾に繋がりやすい就活生を把握できているので、スカウトを送れる対象一覧にはマッチする就活生だけが表示される仕様となっています。

スカウト(母集団形成人)数を担保することを重要視する新卒市場はもちろん、中途市場を含めた日本のHR市場において、この仕様は一般的ではありませんでした。

ただ、この大きなチャレンジの結果、最大手のスカウト型サービス比較で1.5倍以上高いスカウト承諾率、67.5%という高水準の内定承諾率を実現することができています。

企業ごとに最適な候補者のみにしかスカウトを送れないロジックのため、当然ながらスカウト数の購入課金は存在していません。

本気度の尺度(プラチナスカウトなど)への課金ももちろんありません。言うなれば、全てのスカウトがプラチナスカウトの状態です。

また、当社は高いマッチング精度に自信があるからこそ、マネタイズの85%は採用成果報酬で、15%が採用成果報酬の前払い課金(返金なし)です。

なお前払い課金では、採用成果の期待値を独自ロジックで算出し、その期待値を超えられるであろう企業のみに提案しています。

成果報酬額も企業ごとに差分をつけていません。就活生をサポートするCA(キャリアアドバイザー)も職種として存在しておらず、就活生のLINEにスカウトが届くのみで、スカウト承諾・内定承諾/辞退等の意思決定は完全に就活生の自己判断であり、一部の人材紹介会社のように売上を優先とした求人の提案を行うこともありません。

最終面接の役割は「合格ラインを突破している候補者の中から、相対的に良い人材を選ぶ場」であるため、ABABAに登録する最終面接まで進んだ就活生は、「その企業の合格ラインを突破している人材」と言い換えることができます。

この合格ラインを突破している人材のビッグデータを構築することができており、このデータを基に生まれたのがREALMEです。

就活生はAIと20分ほどの対話で自分の能力・価値観を可視化でき、就活生が志望している企業の最終面接まで進んだ(=合格ラインを突破している)就活生の能力・価値観と比較することで「内定判定」を算出できます。

利用企業は、採用要件(求める人物像の能力・価値観)をREALMEの管理画面で設定すれば、自社にとってのピーチ人材のみとマッチングできます。

企業にとって、採用できる可能性の高い候補者であれば、採用できるかどうかを見定める「面接」ではなく、双方向にマッチしているかどうかを判断する「面談」に多くの時間を割くことができ、ミスマッチを低減できます。

マッチング精度が高まれば、初回選考を就活生のキャリアロールモデルとなる社内人材が担当し、面談内でのアトラクトと最小限の見極めで即時内定といった選考フローの実現も可能になるはずです。

このように、ABABAとREALMEのロードマップの先には、ミスマッチを一つとして生まず、人の価値を最大化できる企業との出会いを創出し続ける未来が、確実に存在しています。

あの日、私たちは、人材業界の本音を目の当たりにしました。

ミスマッチは生まれてしまうものではなく、意図的に生みだされているものであるということを。

それは、一時的には利益を生み出すかもしれませんが、企業と学生どちらにとっても、幸せな未来を約束してくれるものではありません。

だからこそ、私たちは、ABABAとREALMEを作りました。

HRを根本から変えるために。

創業から4年。私たちの歩みはまだまだ道半ばで、到達したい地点の1%にもたどり着いていません。

しかし、これだけは断言できます。

この道の先で、人を救い、この国のためになるHRが初めて誕生するということを。

人と企業にとっての理想の未来を作り、HRを本来あるべき形にするためにやるべきことはまだまだあります。

そのために、あなたの力が必要です。ぜひ力を貸してください。

「隣人を助けよ」を信念とする私たちと、人を救い、世に尽くすHRを構築しましょう。