このストーリーは、unnameの代表とメンバーが、事業、マーケティング、キャリア、ビジネスなど、様々なテーマについて思考していくPodcast番組「累積思考FM~明日役に立たないラジオ~」を記事にしたものです。

「やる気は内臓から溢れる」

弘松:2024年から始まった「累積思考FM」というポッドキャストの文字起こし記事、第4回目になります。

「累積思考FM」とは、unname代表取締役・宮脇啓輔とデザイナー・弘松陸の対話を通じ、unnameの価値観をゆるく伝えていくポッドキャストです。このポッドキャストでは、マーケティングや仕事術など、様々なテーマについて累積的に考えを深めていく試みをしています。今回のテーマは「やる気」と「戦略的無知」です。

このテーマが生まれたきっかけは「内臓からやる気が満ちあふれる」というフレーズです。宮脇さん、このフレーズはどういう文脈で出てきたんでしょうか?

宮脇:実は、ホリエモンこと堀江貴文さんのYouTube動画で聞いた話なんです。やる気は内臓から溢れるという考え方で、デフォルトでやる気がある人とない人がいるという話をしていました。

例えば、学校行事に対して「別にいいや」という人と「やろうよ」という人がいますよね。これまではその違いを単に人間性の違いだと片付けていたんですが、もしかしたらそれは内臓レベルで決まっている(デフォルトでそうなっている)のかもしれないと考えるようになりました。

弘松:やる気の個人差を、生物学的な観点から見るということですか。

宮脇:そうです。この考え方を知ってから、周りの人を見る目が変わりました。「なんでそんなにやる気がないんだ」と思っていた人たちに対して、申し訳ない気持ちになったんです。もしかしたら、本人の問題ではなく、コントロールできない部分があるのかもしれないと。

弘松:確かに、そう考えると人々の行動や態度に対する見方が変わりますね。でも、それは同時に諦めにもつながりかねない気がします。やる気がないのは仕方がないと片付けてしまうリスクはないでしょうか?

宮脇:いい指摘ですね。確かにそのリスクはあります。ただ、私はこの考え方を知ったことで、逆に自分自身のやる気をコントロールする方法を考えるようになりました。例えば、テストステロンを増やすトレーニングをするとか、環境を整えるとか。

弘松:生まれつきの要素は認めつつも、それを最大限に活かす方法を探るということですね。

宮脇:そうです。また、やる気というのは必ずしも常に高くなければならないものではないとも思うようになりました。時には「やる気がない」状態を受け入れ、それでも前に進む方法を見つけることも大切だと気づきました。

累積思考FM 音声で聞きたい方はこちら↓↓

やる気と行動は、切り離して考える

弘松:今の話に関連して、個人の中でも日によってやる気の変動はありますよね?

宮脇:その通りです。例えば、本田圭佑選手の話を聞いたことがあります。「モチベーションが湧かないときはどうするんですか」という質問に対して、「どうもしない。そのまま練習するだけです」と答えていたんです。

弘松:プロのアスリートでさえ、やる気の波があるということですね。

宮脇:はい。本田選手は「やる気が低いまま練習するだけ」と言っていました。つまり、やる気が出ないからといって何かを変えようとするのではなく、そのまま継続することが大切だということです。

ここで重要なのは、やる気と行動を切り離して考えることだと思います。やる気がなくても行動はできる。そして、往々にして行動しているうちにやる気が出てくるものです。

やる気も、ある程度は生まれつきの要素があるのかもしれません。ただ、それを理解した上で、どう行動するかが重要になってくるんでしょうね。

弘松:そう考えると、やる気を高めることよりも、やる気に関係なく行動できる習慣や環境を作ることの方が重要かもしれませんね。

宮脇:その通りです。ここで一つ付け加えたいのが、「死にそうな思いをすること」の重要性です。

例えば、「このまま行動しないと死ぬかもしれない」と思えるような状況に置かれたとき、人は驚くほどの力を発揮することがあります。「このまま太っていたら病気になるかもしれない」と思えば、ダイエットに真剣に取り組めるかもしれません。

弘松:危機感がモチベーションになるということですね。

宮脇:そうです。もちろん、常に極端な危機感を持つ必要はありませんが、時には自分を追い込むことで、内臓レベルでやる気が湧いてくることもあるんです。

あえて「賢くなりすぎない」

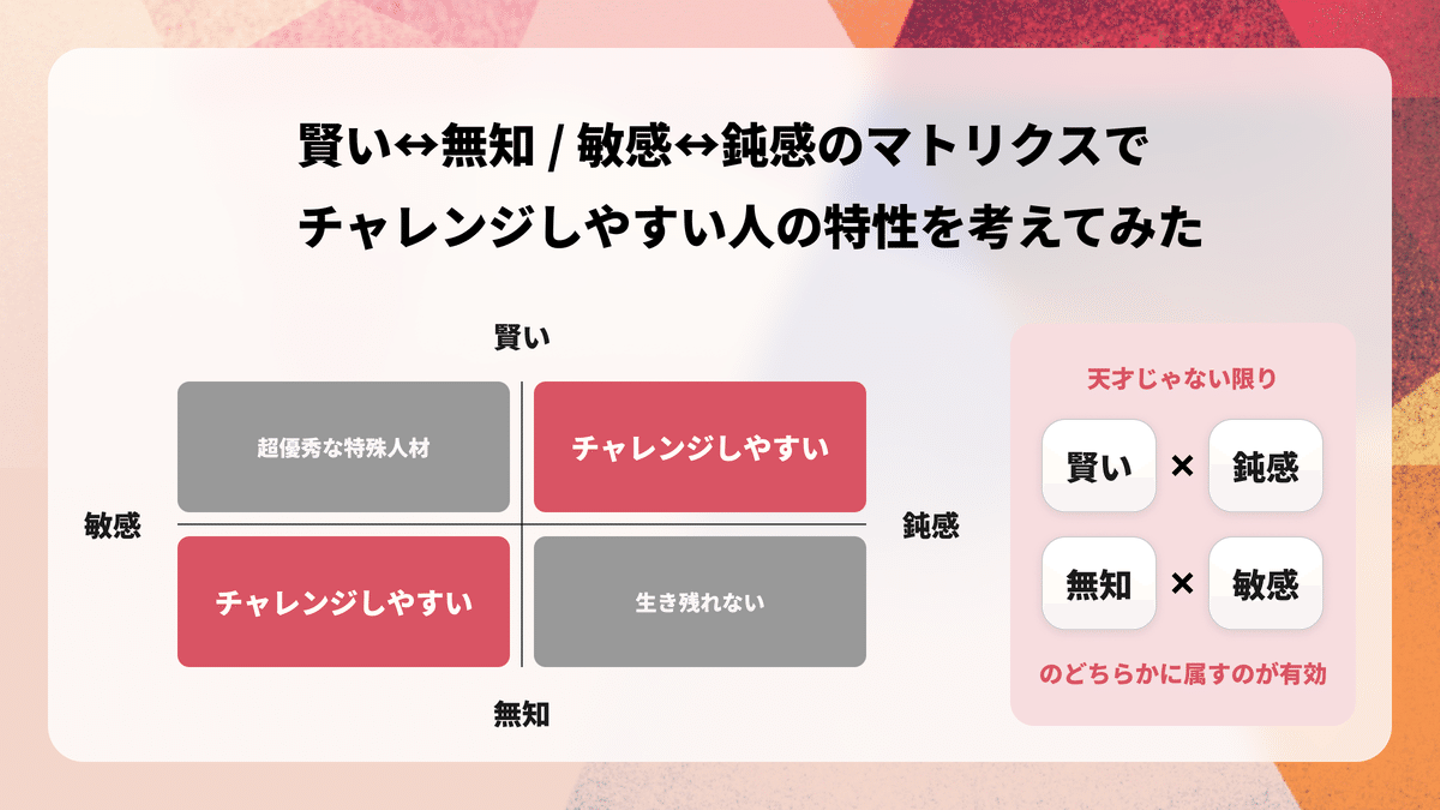

弘松:話は全然違う方向に変わりますが、「賢さ」と「感受性」のバランスについてどう思いますか?

宮脇:これは重要なポイントだと思います。私の経験上、賢すぎると何もチャレンジできなくなる可能性があるんですよね。

例えば、プロダクト開発において、様々な手法論や成功事例を学びすぎると、かえって行動できなくなることがあります。「これをやったらうまくいくかもしれない」という確信が持てないと、なかなか動き出せないんです。

弘松:過度の知識が足かせになるということですね。

宮脇:そうです。私は最近、あえて「賢くなりすぎない」ようにしています。ちょっと馬鹿でも、「これはうまくいく」と思えるものを試してみて、失敗を繰り返す方が、結果的には成功の確率が高いんじゃないかと考えています。

ピカソの例えでよく言われますが、たくさん作品を作ることが重要なんです。秋元康さんも「成功の秘訣はなくて、数を出すしかない」と言っています。過度に考えすぎずに、自分の感覚を信じて出していくことが大切だと思います。

弘松:過度の分析や知識の蓄積よりも、実際に行動して学んでいくことの重要性ということですね。

宮脇:はい。もちろんある程度の知識は必要ですが、それに縛られすぎずにチャレンジする勇気を持つことが大切だと考えています。

![]()

弘松:でも、そのバランスを取るのは難しそうですね。どのようにして「賢くなりすぎない」ようにしているんですか?

宮脇:私の場合、例えばプロダクト開発をする際に、あえて業界の常識を知らないふりをすることがあります。それによって、既存の枠組みにとらわれない新しいアイデアが生まれることがあるんです。

ただし、完全な無知ではなく、ある程度の基礎知識は持っていた上で、それを忘れたふりをするんです。これは「戦略的無知」と呼べるかもしれません。

弘松:面白い考え方ですね。でも、チームで仕事をする場合、そういったアプローチは周りの人を困惑させることはないですか?

宮脇:いい指摘です。確かにチームメンバーには戸惑いを与えることもあります。ただ、私の役割はアイデアを出すことであって、それを実現可能なものに落とし込むのはチームの仕事だと考えています。そのため、チームには「賢い」メンバーも必要なんです。

弘松:つまり、チーム全体でバランスを取るということですね。

宮脇:その通りです。私が「馬鹿になる」ことで、チームの他のメンバーが「賢く」なる。そのバランスが重要なんです。

累積思考FM 音声で聞きたい方はこちら↓↓

「馬鹿になる」ことで、チームが賢くなる

弘松:話を少し変えて、起業家やアイデアマンについて考えてみましょう。宮脇さんは、プロダクトを作る際のオーナーの視点について、どのようにお考えですか?

宮脇:そうですね。私は、突飛なアイデアや、あまり賢くないから出てくるようなアイデアを出すのが起業家やプロダクトオーナーの役割だと考えています。ドメインに対する無知さから生まれるアイデアが、むしろ革新的なプロダクトを生み出す可能性があるんです。

弘松:なるほど。でも、そういったアイデアを出せるのは天才だけじゃないかと思っていました。私のように、いろいろ調べてある程度賢くなったタイプの人間には、そういった革新的なアイデアは出せないのではないかと。

宮脇:いえいえ、そんなことはないと思います。確かに、ロジカルに考えた答えしか出せないと感じるかもしれません。でも、それぞれの人に合った役割があるんです。例えば、クライアントワークなら、賢い方が適しているかもしれません。

弘松:そうですね。でも、プロダクト開発となると、賢くない人がオーナーになって、「これやってみよう」と言い出し、それを周りの賢い人たちがサポートしていく、といった形が理想的なのでしょうか?

宮脇:そうですね。ただし、完全に無知なわけではありません。ある程度の知識を持ちつつ、あえて知らないふりをする「戦略的無知」とでも呼べるものが重要です。そうすることで、常識にとらわれない新しいアイデアが生まれやすくなります。

弘松:その「戦略的無知」は意識的に行っているんですか?

宮脇:ある程度は意識しています。例えば、NOT A HOTELの濱渦さんの例を挙げると、彼はホテル業界のことをあまり知らなかったからこそ常識を覆すようなアイデアを出せたんです。「坪数あたり何億円で売れるわけがない」と言われていたものが、実際に売れたわけです。

弘松:そういったアプローチは、チーム内での軋轢を生まないんでしょうか?

宮脇:確かに、メンバーを戸惑わせることはあります。でも私の役割はアイデアを出すことで、実現可能なものに落とし込むのはチームの仕事だと考えています。つまり、チーム全体でバランスを取るんです。私が「馬鹿になる」ことで、チームの他のメンバーが「賢く」なる。そのバランスが重要なんです。

「知識量」と「吸収率」について

弘松:個人の成長という観点から見ると、知識を増やすことと、新しいアイデアを生み出すことのバランスをどう取ればいいのでしょうか?

宮脇:重要な質問ですね。私は最近、「知識量」と「吸収率」という観点で考えるようになりました。

知識量は文字通り、その分野についてどれだけ知っているかということです。一方、吸収率は新しい情報をどれだけ受け入れられるか、という意味です。これらを状況に応じて調整することが重要だと考えています。

例えば、新しいことを学ぶときは知識量を30%程度に抑え、吸収率を高く保つようにします。こうすることで、「私はある程度知識がありますが、あなたが教えてくれるとさらに成長できます」というメッセージを相手に伝えられます。

弘松:なるほど。でも、逆に吸収率を下げた方がいい場面もあるんでしょうか?

宮脇:あります。例えば、リーダーシップを発揮する必要がある場面では、あえて他人の意見をあまり聞かないようにする、吸収率を下げることも必要です。みんなの意見を聞きすぎると優しくなりすぎてしまい、決断力が鈍ることがあるんです。

これは処世術として非常に重要だと思います。場面によって最適な知識量と吸収率は変わってくるので、それを見極める力を養うことが大切です。

「カレーの人」になるが、極めない

弘松:趣味を通じた学びや成長についてはどう考えていますか?

宮脇:実は、私は特定の趣味に深く没頭するタイプではないんです。例えば、音楽でいえばBiSHが好きですが、ライブに行って半年くらいは熱中してもその後はまた違うことに興味が移ってしまう。オタクになりきれないタイプなんです。

一つの領域を極めるよりも、いろんな分野に触れることで、思わぬ組み合わせからアイデアが生まれることがあります。例えばカレー作りでも、既存のレシピにとらわれず、思いついたアイデアを試してみる。そうすることで『タコスカレー』のような意外な組み合わせが生まれると思うんです。

だからこそ、私は「カレーの人」になることを意識的に選んでいます。カレーを極めるわけではありませんが、「カレーの人」というラベルを持つことで、人とつながりやすくなるんですよね。

単純に、カレーを作ることが楽しいからです。スーパーで食材を見て、「これを使ったら面白いカレーができるかも」と思いつくだけで満足なんですよ。極める必要はなく、その場を楽しむことが大切だと考えています。

弘松:でも、私なら次はどうやったらもっと美味しくできるかとか、もっと深く追求したくなると思います。

宮脇:そこが私との違いですね。私は一度満足したら、次は全く違うことにチャレンジしたくなる。だから、カレーのイベントを企画したり、フェスに出たりと、次の機会を意図的に作るんです。それによって、また新しいアイデアが生まれる可能性があります。そういった経験が最終的には仕事にも活きてくるんです。「カレーの人」というラベルがあることで、思わぬところでつながりができたり、新しいアイデアが生まれたりするんです。

累積思考FM 音声で聞きたい方はこちら↓↓

宮脇のXでも、思考のタネ仕事のヒント、まとめを発信しています!日々のスキマにぜひ◎

/assets/images/8723892/original/afb5a065-2ec3-4473-8b9c-3d314a49fe20?1643947387)

/assets/images/8723892/original/afb5a065-2ec3-4473-8b9c-3d314a49fe20?1643947387)

/assets/images/20474805/original/afb5a065-2ec3-4473-8b9c-3d314a49fe20?1739945965)