こんにちは。ぴたカフェ代表の平田です。

前回の記事では、幼児教室から保育園向けサービスへの展開についてお話ししました。今回は、現場で直面した新たな課題から始まった、私たちの大きな方向転換についてお伝えします。

保育士の早期離職が生む現場の課題

2019年5月に順調にスタートしたエデュトイプログラムでしたが、7月ごろから「今年の予算が取れるかわからないので年度末の3月まで導入を待ってほしい」との声が増えてきました。理由を伺うと、新人保育士の早期離職が発生し、人材紹介を活用して転職者を採用したため、今年度何人発生するかわからず予算が組めない、という現場の事情が明らかになりました。

この話から、保育士のミスマッチによる早期離職が、現場のおもちゃや教材の予算を圧迫していることを痛感しました。教育を届ける前に、まず採用コストを削減しなければならない。採用コストを削減するために自分たちにできることは何か――。こうした課題意識から、弊社は教育事業から保育士の採用支援事業へと事業の軸足を移していくことになります。

2019年夏の取り組み――「夏期福岡保育インターンシップ」

まず私たちが取り組んだのは、2019年夏の「夏期福岡保育インターンシップ」でした。福岡市・糸島市・糟屋郡の7園の保育施設で受入募集を行い、学生に保育現場を体験してもらう機会を作ろうとしました。採用支援の経験がなかったため、事業としてではなく完全に無償、ボランティアでの取り組みでした。

学生への告知を強化するため、複数の福岡市内の保育養成校に協力を依頼し、訪問しました。養成校の方には保育士の早期離職の現状や就職活動活性化の必要性について説明させていただきました。

しかし、インターンの告知のご協力を得ることは1つもできませんでした。保育養成校の方と話をして気づいたのは、養成校側から見るとどの学校でも保育学生はほぼ100%就職できているため、就職活動の必要性を感じていないことでした。就職は必ずできるので、学生は学業に専念して欲しいという考え方が大半でした。

またインターンなどを実施しなくても実習があるためその必要性も感じていただけませんでした。このような経緯から、保育養成校の方にご協力をいただくことを前提にすることは無理だと判断しました。

保育協会への提案とその限界

次の取り組みとして、福岡市保育協会への提案を行いました。

一般企業では経団連などがこの時期から面接を解禁する、というような一定のルールを定めています。同じように保育協会がこの時期に見学、この時期に質問会、この時期から面接、のような一定の流れを提案し、保育養成校に伝えることができれば、保育養成から学生に情報を伝達し、結果として就活の流れを作ることができるのではないかと提案しました。この取り組みであればコストもかからず効果的だと考えていました。

しかし、どの保育施設の方も理想はわかるが実施は難しいとの意見でした。その理由は、保育協会と言っても1つ1つの法人の集まりであり、法人ごとに考え方が違うことです。今のままでも良いと思っている保育施設の方もいるため、協会が一枚岩になって就活環境を変えることは不可能だと分かりました。

学生との直接的な関わりを模索

保育養成校からのアプローチも、保育協会からのアプローチも実現できなかったため、残された選択肢は保育学生との直接的な関わりでした。

まずはオンラインでの可能性を探りました。当時Instagramが流行っており、発信を工夫すれば直接学生と関係性を築くことができるのではないかと考えました。しかし、そもそも就職活動という概念自体を学生が持っておらず、必要性も感じていない状況では、いくら情報発信をしても学生の行動を変えることは難しいという結論に至りました。

オンラインが無理であればリアルな接点を作るしかありません。とはいえ学生との接点が現状ゼロであるため、何かの企画をしても集めることはできません。自分たちで集めることができないのであれば、学生が集まっている場に自分たちが行くしかない。その考えの先で浮かんだのが、保育養成校の前に保育学生が行きたくなるような空間を作れば学生との接点が作れるのではないかというアイデアでした。

ぴたカフェ誕生への道のり

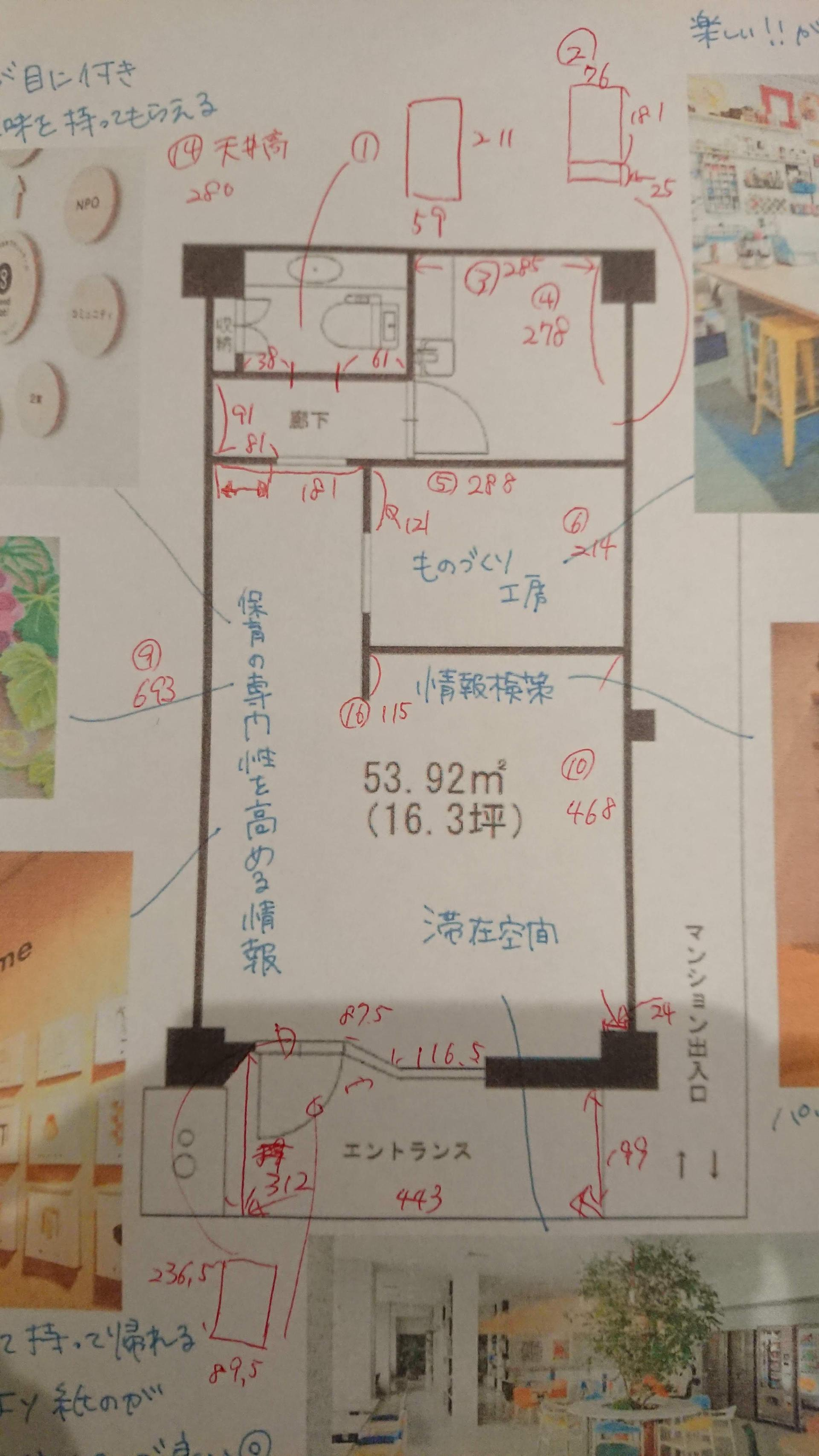

このアイデアが浮かんだのは2019年8月の中旬でした。まずは場所選びから始めました。保育士施設の方々にヒアリングを重ねると、どの法人の方も福岡市城南区の中村学園大学周辺を推奨してくださいました。次にオープン時期を検討した結果、11月の学園祭に合わせることで学生への告知がスムーズにできると考えました。

アイデアからオープンまでわずか2ヶ月半。まずは物件探しから始めました。真夏の厳しい暑さの中、自転車で中村学園周辺を回り、物件を探し続けました。そして中村学園の正門から徒歩3分の場所に、テナント募集の物件を発見。学生が気軽に立ち寄れる距離だと確信し、すぐに契約を決めました。

次に内装の設計です。幼児教室レクルンの教室づくりでもお世話になった東京電機大学の山田あすか教授に相談し、東京電機大学の学生にも協力していただきました。コミュニティスペースの事例研究や保育学生に必要な機能について議論を重ね、設計を進めていきました。

保育学生のサードプレイスとしてのぴたカフェ

私たちが目指したのは、就活の情報収集だけの施設ではありません。保育学生のサードプレイスとして、放課後や空きコマで気軽に立ち寄り、スタッフと会話を楽しめる空間にしたいと考えました。

日常的なコミュニケーションを通じて信頼関係を築き、その延長線上で就活の相談を受けたり、就活の機会を提供できるようにしたい。その結果、学生自身が納得して就職を決め、就職先の保育施設でやりがいを持って保育士として活躍してほしい。学生と保育施設のパズルのピースがピタッとハマるような就活を支援したい――そんな思いを込めて、施設の名前を保育学生のコミュニティスペース「ぴたカフェ」と名付けました。

当時は資金的な制約もあり、コストを抑える必要がありました。内装は東京電機大学の先生、学生、そして私の友人や仕事仲間に手伝っていただき、手作りで作り上げました。今振り返ると簡素な状態でしたが、学園祭に間に合わせることを優先し、オープンを決断しました。

そして2019年11月、何とかオープンに漕ぎ着けました。しかし、2020年1月から新型コロナウイルスが猛威をふるい、学生が学校から姿を消してしまいました。

おわりに

今回のブログでは、教育事業から保育士の採用支援事業への転換、そして保育学生のコミュニティスペース「ぴたカフェ」の誕生までの歩みをご紹介しました。保育養成校や保育協会へのアプローチがうまくいかない中で、保育学生との直接的な関わりを目指した新しい取り組みを生み出しました。

このブログを読んでくださっているあなたにも、私たちの思いや現場での試行錯誤、そして新しい挑戦への決意が少しでも伝われば嬉しいです。もし、私たちの活動や想いに共感し、「一緒に新しい一歩を踏み出したい」と感じていただけたなら、ぜひ仲間として加わってほしい――そんな気持ちで日々活動しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

次回の記事では、コロナ禍でのぴたカフェの悪戦苦闘と、その後の展開についてご紹介します。困難な状況の中でも諦めずに取り組み続けた結果、どのような変化が生まれたのか。そして現在のぴたカフェがどのような形で保育学生と保育施設をつなぐ役割を果たしているのかをお伝えします。

ご興味のある方は、ぜひ次回もご覧ください。