皆さん、こんにちは!TPSキャリア採用チームです。

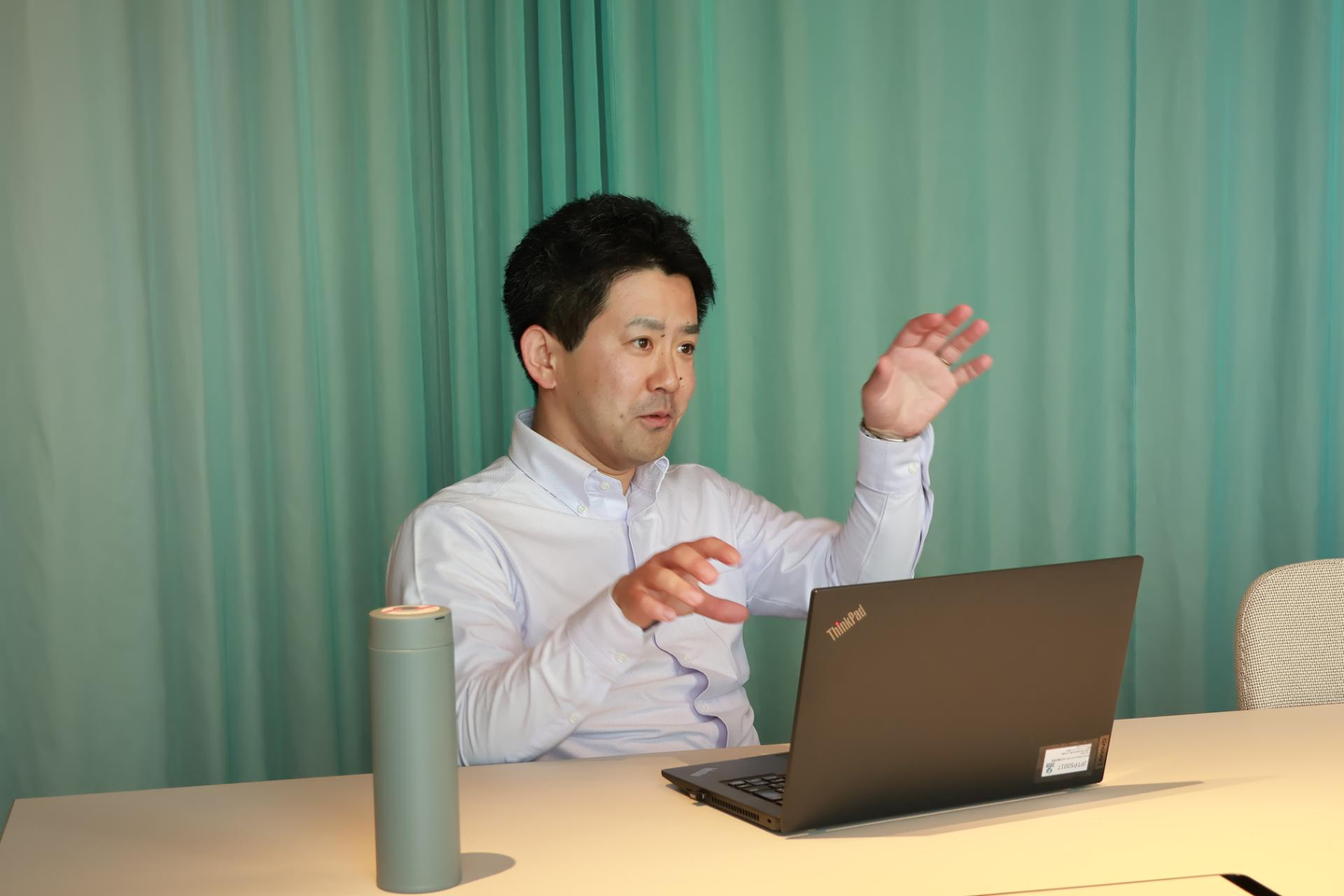

今回は、TPSの4つの事業のひとつ「保全事業」で長年活躍する社員Tさんにインタビューを行いました。

TPSの保全には、大きく2つの役割があります。

ひとつは、プラント建設後に常駐して日常的なメンテナンスを行う「日常保全工事」。

もうひとつは、設備の定期点検・メンテナンス・修理を行う「定期修理工事(定修)」です。

1日たりとも同じ日はない——。

プラントの保全を担う現場には、そんな緊張感と責任感が日々息づいています。

今回のインタビューは、2011年に入社し、現在は定修工事の工事責任者を務めるTさん。 さまざまな現場を経験しながら第一線でキャリアを積み重ねてきた14年間。 その歩みと、保全の仕事にかける想いについて語っていただきました。

2011年、新卒でテクノフロンティア(現TPS)に入社したTさん。最初の1年は研修と上司のサポートを受けながら、現場を知る時間を過ごします。

「2年目の最初には、もう現場に出てましたね。最初は千葉でのメンテナンス案件だったのですが、そこから大分に行ったりと、当時は出張と現場の連続でした。特殊なケースではありましたが、当時の上司に連れられインドネシアでの建設業務に携わったこともありました。」

そんな中でも印象に残っているのが、入社8年目に担当した「若手チャレンジプロジェクト」。

「設計も工事も10年目以内のメンバーで組まれたチームで、EPC全体を担当するプロジェクトでした。もちろんアドバイザー役としてベテラン社員もついてはいたんですが、ほぼ自分たちで考えて進めるという、すごく緊張感がありました。」

当時、“次世代を担うメンバー”が集められたこのプロジェクトは、結果的に大きな利益を残し、社内でも表彰されました。

「設計・調達・施工の流れを一通り自分たちでやりきった経験は、その後の保全の仕事にも確実に生きています。 現場視点をもった進め方というか、“施工の現実”を知っているからこそ、机上の理屈だけでは動けない場面でも柔軟に判断できるようになりました」

若手の時期に思いきりチャレンジしたことが、それが今の自信と視野の広さに繋がっている——。

Tさんにとってこのプロジェクトは、ただの“経験”ではなく、自身のキャリアに深く根を下ろす「転機」だったのかもしれません。

スーパーマン上司との出会いが、分岐点だった

「自分のキャリアを変えた“分岐点”があるとしたら、あの上司との出会いだったと思います」

そう語るTさんが、新人時代に出会ったのは、“スーパーマン”と呼んでいた伝説的な上司でした。圧倒的な存在感で、現場の誰もが一目置く人でした。

「親会社から“現場のヘルプへ行ってほしい”と頼まれるほどの人で。工事計画もできるし、お金のこともわかるし、お客様に何を聞かれても的確に全部答える。現場の知識は当然あって、人との接し方もうまい。だから親会社からも頼られ、海外の現場へも行く——僕からすると、まさにスーパーマンでしたね」

しかし、その上司は定年退職へ。圧倒的なスキルと人間力を目の当たりにしたからこそ、Tさんの中には「自分には無理だ」という気持ちも一度芽生えたそうです。

「正直、あそこまでにはなれないと思いました。でも、少しでも近づけるには、どうしたらいいかを日々考えるようになった。自分のキャリアの目標地点には、ずっとその人がいます。いまでも“追いつきたい”って気持ちが、モチベーションの源ですね」

その想いが、チャレンジ精神にもつながっていきました。初めての難しい案件にも自ら手を挙げ、現在のように責任あるポジションにも積極的に挑戦。

"追いつきたい人がいる”——それだけで、人はここまで変われる。

TPSの保全は「当たり前を支える」仕事

現在、Tさんが担当しているのは、TPSが長年取り組んでいる千葉県内での保全業務。その中でも、プラントの安定稼働を支える「定修(ていしゅう)工事」の工事責任者を務めています。

「定修というのは、数年に一度、プラント全体を止めて行う大規模メンテナンスです。通常の工事に比べて工期も短く、人も多く、作業量も圧倒的に増える。そこをどう安全に、品質高く、スムーズに終わらせるか——責任は重いですが、やりがいも大きいです」

定修では、日常保全で見えてきた課題や老朽化した設備の修繕、将来的なトラブル防止のための改修など、多岐にわたる工事が一挙に行われます。そのため、工事の計画、工程調整、予算管理、技術折衝、安全・品質管理と、まさにプロジェクト全体を統括する力が問われる現場です。

「定修の時期になると、日常保全では2〜3社、50人ほどの作業規模が、一気に1,000人以上の体制になることもあります。関係者も職人さんも大幅に増えるので、その分、調整力や判断スピードが問われる。プレッシャーもありますが、その分、終わったときの達成感はひとしおですね」

プラントの“止められない”を守るために。

TPSの保全は、社会の「当たり前」を陰で支える、誇りある仕事です。

“人を束ねる”という醍醐味。現場の重責と向き合う日々

「若手の頃は、上司の後ろについて動くことが多かったんですけど、今は自分が判断する側。お客様からの要望にどう応えるか、職人さんたちをどう動かすか。人が多ければ多いほど、そこが難しいけど、面白いんです」

プラント保全の現場は、一日たりとも同じ状況がありません。突発的なトラブル対応、限られた予算や日程、施工エリアの制約、工事中も稼働し続ける設備——そうした中で、いかに工期通りに、安全かつ高品質に仕上げるか。現場全体を俯瞰し、関係者すべての動きを頭に描きながら、臨機応変に采配をふるう。そこには、まるで指揮者のような役割が求められます。

「“これは止められない”“この日程では無理”っていう制約は、現場には常にあります。でも、その中で“どうやったらできるか”を考えるのが面白い。全部が計画通りに進む現場なんて、ひとつもないですからね」

計画通りにいかないからこそ、現場の判断力が試されます。配管を切るタイミング、足場の設置順序、作業班の配置替え……ひとつの判断が、安全や品質、そして工程全体に影響を及ぼすこともある。その判断を、現場の最前線で担う重責こそが、この仕事の核心だといいます。

「現場が終わって、すべての設備が問題なく立ち上がった瞬間って、本当にホッとするんですよ。事故もなく、トラブルもなく終えられたときは、職人さんたちと自然と笑顔がこぼれる。お客様から“ありがとう”って言われたら、やっぱり嬉しいですよね」

TPSの保全工事は、単なる「修理」ではありません。プラントという巨大なシステムを止めないための、“当たり前”を裏側で支える総合力。そして、その現場の一つひとつには、人を信じて、束ねて、動かす面白さと責任があります。

現場=人間味あふれる場所

現場の中心に立ち、数十人、時には百人規模のチームを束ねていくなかで、Tさんは技術だけでなく、現場の人を動かすことにも向き合い続けてきました。 技術職でありながら、リーダーシップと信頼関係が何より問われるのが、TPSの保全事業です。

そして、現場ではいつも、周りの仲間に支えられていると感じているといいます。

「実際は、自分ひとりでできることなんて限られてるんです。だからこそ、職人さんや協力会社の皆さんとのチームワークがすごく大事。現場を終えたときに、みんなで“やりきったな!”って笑い合える瞬間がたまらないですね」

若手のうちからチャレンジさせてもらえる環境。上司も先輩も、失敗を責めるのではなく次につなげてくれる。そんな空気があるからこそ、思い切って踏み出せた。14年間、第一線の現場に立ち続けてこられた。

「“現場”って聞くと、厳しい・泥くさい・体力勝負みたいなイメージを持たれがちなんですけど、実はすごく人間的な仕事なんですよ。人のことを考えて、人に助けられて、人と一緒に走っていく。そういう温かさがあるんです」

「だからこそ、ここまでやってこれたし、これからも現場に立ちたいと思えるんだと思います」

スーパーマンだった上司の背中を追いながら、今度はTさん自身が、誰かの“目標になる存在”になっていく。 “受け身の新人”から“チームの中核”へ——その歩みのなかに、TPSで働くことの本当の価値が詰まっています。