ウォンテッドリーのプロダクトデザインを長く支えてきた竹村知洋は、事業やチームの変化を誰よりも近い場所で見続けてきた存在の一人だ。

2020年に業務委託としてジョインし、翌2021年に正社員へ。さらに2024年9月にはリーダーに就任し、役割の幅が一気に広がった。しかし、その過程ではいくつかの壁とも向き合うことになったという。

竹村がインタビューで語ったのは、チームづくりの裏側に潜む葛藤と決断、そしてこれからのプロダクトデザイナーに求められる新しい視点だった。

竹村 知洋(Product Design Chapter Leader / Visit Product Design Squad Leader)

UI/UXデザイナー。これまでは主にクライアントワークでWebやアプリ開発におけるUI/UX、ビジュアルデザインを経験した後、複数の事業会社にてプロダクトのUI/UXを担当。自身の持つUI/UXやビジュアルデザインと、様々な職能の方とのスキルや知見を融合させ、サービスの価値の最大化に励む。

課題と向き合うことで強まった、チーム視点

ーー竹村さんがリーダーに就任してからしばらく経ちましたね。以前と比べて、チームの状況はいかがでしょうか。

竹村:一番の変化は、「個人戦」から「組織戦」へとフェーズが変わったことですね。私が正社員になった当初は少数精鋭で回していましたが、だんだんとプロダクト規模に対して、デザインの供給が追いつかなくなってしまったんです。

一時的とはいえ、デザイナー不在で開発を進めざるを得ない状況もありました。ですが、ウォンテッドリーにおいてデザインの妥協は、単なる品質低下ではなく「ブランドの毀損」を意味します。ユーザーの多くは、私たちの世界観や使い心地を信頼して利用してくれているわけですから。

「これは自分ひとりが頑張って解決できる問題ではない」と痛感しました。そこからですね。私の意識が「最高のデザインをつくること」から、「最高のデザインを生み出し続ける組織をつくること」へとシフトしていったのは。

採用にフルコミットした結果、頼もしいメンバーが増えて、ようやく組織としての足腰が整ってきました。ですが、人が増えたことで、今度はまた新しい「壁」が見えてきたんです。

ーー「新しい壁」とは、どういったものでしょうか?

竹村:デザインの「言語化」という壁です。私を含む初期メンバーは、ウォンテッドリーのデザインに長く携わってきたこともあり、「ウォンテッドリーらしさ」を感覚的に共有できていました。しかし、新しく入ってきたメンバーに、その感覚だけで同じクオリティを求めても、当然ながらうまくはいきません。

「ウォンテッドリーのデザインとは何か」「なぜこのデザインがベストなのか」といった、言語化されていない「らしさ」のキャッチアップコストが、あまりにも高かったのです。

もちろんグラフィックスタンダードといったデザイン原則はあります。けれど私たちは、教科書通りに実行するだけではなく、情緒的な「遊び」や「らしさ」を大切にしていて。その「行間」をどう埋めていくのかが、組織が成長する上での最初の大きな挑戦になりました。

属人化を乗り越えるために必要な「共通言語」

ーーチーム内で共通の考え方や価値観を築くうえで、意識したことはありますか?

竹村:最も意識したのは、デザインレビューの基準を「個人の好み(主観)」から「目的の達成度(客観)」へと移行させることでした。というのも、個人の主観でデザインの良し悪しを議論するケースが多くなってきていて。そこを是正するために、2つの軸を徹底的に掘り下げていくことに決めました。

一つ目の軸は、Valuesにも掲げられているUser Obsession。「それは本当にユーザーにとって価値があるのか?」は、口癖のように言っています。たとえば新機能が追加された場合、ユーザーに向けて大きくアピールしていきたいものですよね。ですが、必ずしもユーザーにとっては優先度の高い情報ではないケースもあります。プロダクトの都合ではなく、ユーザー視点に立つ。そうしてデザインの目的を、みんなで問い直していきました。

もう一つは、「ウォンテッドリーらしさ」の再現性。グラフィックスタンダードやデザインシステムに基づき、「このデザインは『ウォンテッドリーらしさ』を守りつつ、基準を満たした上で、期待を超える『プラスアルファ』があるか」を軸にフィードバックしていきました。

メンバーの感性を否定するのではなく、客観的な軸でフィードバックすることで、共通の価値観を浸透させていく。経験則だった「らしさ」を、ファクトとロジックを合わせて「共通言語」に変換していきました。

ーースピードが求められる中で、クオリティも両立していくのは難しそうな印象を受けました。

竹村:そうですね。「早く行きたければ一人で行け、遠くに行きたければみんなで行け」という言葉がありますが、私たちは今、その両方をやらなければならないフェーズにいます。

短期的には、事業へのコミットメントを最優先にすべきかなと。なので今は、とにかくユーザーへの価値を最速で届けることを重視しています。

一方で長期的な視点で考えると、品質の平準化のためにガイドラインの整備などは不可欠です。チームでもそこは意識していて、各メンバーが日々の業務の傍らでコツコツと進めています。

うまく進められている理由は、ひとえにメンバーの「当事者意識」の高さにあります。たとえば、「UXライティングに課題感がある」と感じたメンバーが、私に言われる前に「自分がやりたいです」と立候補して自らガイドライン策定を推進してくれたことも。チームの課題を「自分ごと」として捉えてくれる文化が、スピードとクオリティの両立を可能にしているんです。

自律性を引き出す、サポート型のリーダーシップ

ーーメンバーそれぞれが別のプロジェクトを担当するケースが多いと思うのですが、チーム内のコミュニケーションはどのように深めているのでしょうか?

竹村:「ソロワーク」になりがちだからこそ、「チームの脳」を使う時間を意図的に作っています。週初めに、今週のタスクを洗い出し、週終わりにその進捗をみんなで確認していく。その間も毎日顔を合わせる時間を設けているので、誰がどのゴールに向かっていて、今どの地点にいるのか。全員でキャッチアップできる状態になっています。

またミーティングでは困っていることがあれば、全員で意見を出し合ってフィードバックし合う時間も。一人で抱え込むことなく、みんなの知見を合わせて「より良いアウトプットを生み出すんだ」という意識がチーム内に浸透していますね。

こうした密なコミュニケーションが成立しているのは、メンバー全員が「コトに向かう」姿勢を持っているからこそ。「自分のデザインに介入してほしくない」という人もいるとは思いますが、より良いアウトプットのためならと、誰もが積極的なフィードバックを歓迎してくれています。

ーーメンバーの成長や自律を促すうえで意識していることはありますか?

竹村:1on1の時間を大切にしていますね。そこでは、「本人の能力開発」と「業務を進める上でのボトルネックの解消」をメインに会話しています。たとえば他チームとの連携で困っていることや業務の進行を妨げている要因があれば、私が先回りして調整したり、関係者とコミュニケーションをとったりと、彼らがクリエイティビティを発揮することだけに集中できるように動いています。

私はもともとサポートタイプのリーダーなんです。メンバーがオーナーシップを発揮して自律的に動けるよう、障害を取り除くことを意識しています。

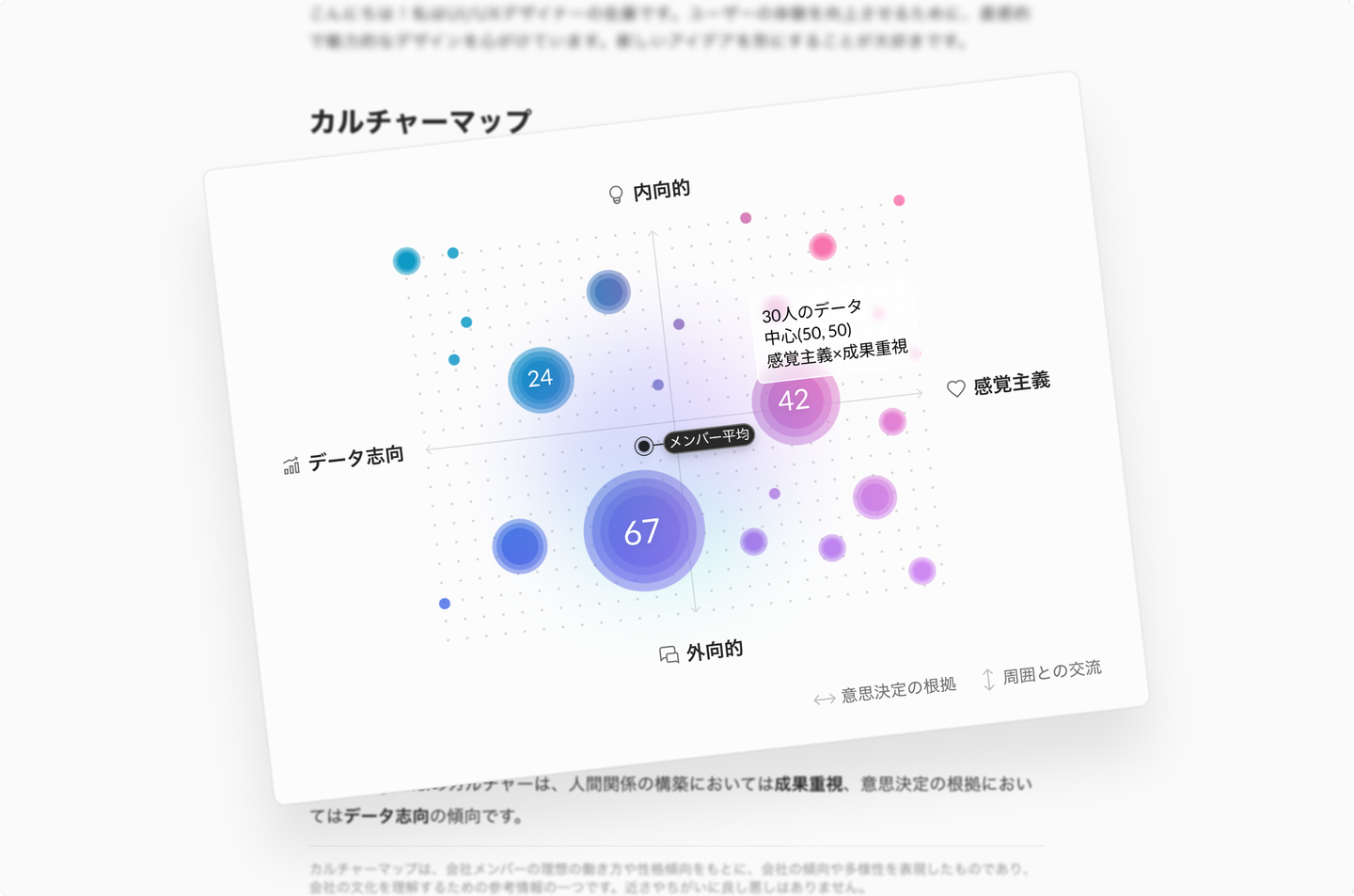

最近の成功事例で言うと、カルチャーマップの制作ですね。メンバーが制作したものを、チームでブラッシュアップしていきましたが、デザイン面で「もっとクオリティを上げたいが、自分たちの知見だけでは限界がある」という壁にぶつかりまして。そこで高いクオリティを目指すために、コミュニケーションデザインチームと連携することにしました。チームの垣根を超えることで、個人だけでは到達し得なかった一歩先の価値を生み出すことができたと感じています。

カルチャーマップ:言語化が難しいカルチャーを、わかりやすく表現。候補者に組織風土や、企業が大事にしている価値観を共有できる。

AI時代に問われる、プロダクトデザイナーの真価

ーーチームの体制が整ってきた今、次に挑戦したいことはありますか?

竹村:人数が増えても、情緒的価値も含めた「ウォンテッドリーらしさ」を担保し、最高のアウトプットを最速で実現することです。

そのために、今はチーム全体で「プロダクトデザイナーとしての基礎スキル」のベースアップに取り組んでいるところ。情報設計や表層のビジュアルクオリティといった、デザイナーのコアスキルについて、みんなでワークショップを開催し、共通認識を揃えようとしています。

ーー少し話は変わりますが、この先の時代に向けてプロダクトデザイナーとしてどんな未来を描いていますか?

竹村:世界的なAI活用の波が急速に広がるなか、ウォンテッドリーとしても積極的にAI技術を取り入れていく方針です。そしてこの領域こそ、プロダクトデザイナーが最も大きなインパクトを出せる、新しい挑戦のフィールドだと考えています。

というのも、AIが当たり前になってきている世の中で、AI技術をただ導入するだけではウォンテッドリーとしての独自の価値にはならないからです。技術を「機能」として終わらせず、ユーザーにとっての「価値」に昇華させること。ユーザーの本質的な課題に対して、どのような体験設計でAIをプロダクトに溶け込ませていくか。この体験設計こそが、プロダクトデザイナーの真価が問われる部分です。

既存のUI/UXをなぞるのではなく、「AI時代の新しいプロダクトデザイン」をどう定義していくか。ウォンテッドリーが目指す技術をどう馴染ませていくか。まさに事業の未来をも左右する挑戦。こうしたタイミングだからこそ、「デザインを作る」を超えて、「デザイン領域そのものを拡張する」といった楽しさを感じられるのだと思います。

ーー最後の質問です。ウォンテッドリーでは、どのようなデザイナーが活躍しますか?

竹村:「Why」から始められる人、「作らない勇気」を持てる人ですかね。ウォンテッドリーのデザインが目指しているのは、要素を詰め込むことではなく、本当に大切なものだけを残す「引き算」のアプローチです。

そのためには、「Why(目的)」が明確でない機能に対しては、Noと言わなければなりません。「なんとなく便利そう」レベルのものでプロダクトを濁したくないんです。常に目的から逆算して、本質的でない飾りを削ぎ落としていく。そうやって思考の純度を高めた先にしか、ユーザーの人生を変えるような「出会い」はデザインできないと信じています。

現在のチームは、多様な強みが共存し、お互いを認め合い、サポートし合えるバランスの良さが特徴です。これからもチームの調和を大切にしながら、私たちらしいデザインをみんなで追求していけたらと思います。

/assets/images/7052304/original/49100b17-5866-4cec-b50b-a37ea73565e9?1638782149)

/assets/images/7052304/original/49100b17-5866-4cec-b50b-a37ea73565e9?1638782149)

/assets/images/7200406/original/73b5dd99-9d1f-4581-a244-25e0bd79653c?1626330243)