【社員インタビュー】エンジニアが塾でバイト!?学習者視点の開発組織を目指した取り組み | スタディプラス株式会社

スタディプラスは「学ぶ喜びをすべての人へ」をミッションに掲げ、学習管理アプリ「Studyplus」・若年層向けマーケティングソリューション「Studyplus Ads」・教育機関向けコミュニケー...

https://www.wantedly.com/companies/studyplus/post_articles/976776

スタディプラスの開発組織が新たに掲げた4つの行動指針。その背景には、「このコードが誰かの人生を変えるかもしれない」と話す、ひとりのエンジニアの強い想いがありました。なぜ今、行動指針が必要だったのか?どんな議論の末に言葉が紡がれていったのか?2日間の合宿を通じて見えてきた、理想のエンジニア組織のかたちとは。

今回は、「エンジニアって、もっと楽しいはずなんです」と語り、テックリードの伊尾木に、エンジニア組織に感じていた課題、なぜ行動指針をつくったのか、行動指針をつくった合宿について話を聞いた。

① 学習者の課題にとことん向き合う

学習者の課題に対して、日々深く考え続け、課題解決を行っていく。

課題がみつかったら、こっちのターン!

学習者をサポートする人たちの課題にも向き合い、総合的にとことん学習者を支援していく。

② 学習者として学び続け、技術を正しく使いたおす

自らも学習者となって、ワクワクしながら技術を学び続ける。

新しい技術、古い技術にこだわらず最適と信じる技術をガンガンに正しく使い倒す。

③ スーパー率直に意見しあう

自分のことは棚に上げてでも、異論や疑問は率直に発信する。

相手の意見をオープンに受け入れ、互いに高め合う。

フランクに、そしてリスペクトをこめて。

④ 学習×ITで世界一になる

「世界一」とは、単に売上や市場シェアの競争ではなく、圧倒的No.1の組織 になること。

常に「本当にこれでいいのか?」と問い直し、深く考える。

支え合い、優しさを大切にする組織として、人に寄り添って世界一になる。

入社当初から、エンジニアが本当に楽しんで働けているのか疑問を感じていました。楽しそうではあるものの、「もっと楽しくできるのではないか」と思っていました。「楽しさ」の定義は人それぞれですが、私が楽しさを感じる時は、エンジニアとして価値あるコードを書けている実感が湧いた時です。前職でユーザーインタビューを実施した際、「このプロダクトで人生が変わりました」と言っていただけたことがあり、その瞬間に「この人のために自分はコードを書いていたのだ」と感動し、涙を流した経験があります。このような体験を、チーム全員と共有したいと本気で思っています。

私たちは教育業界に向けた社会的意義の大きなプロダクトを開発しており、これほどユーザーに支持されているプロダクトは多くありません。受験生の支援になる機能を自らの手でリリースすることは、エンジニアにとって究極の喜びではないかと考えています。だからこそ、より楽しめる環境をつくるための指針を作成しました。

まず、コードを褒め合う時間を作りました。技術的な成果をあげられた時や、自らの成長を実感できた時は、エンジニアとして非常にやりがいを感じます。私自身は良いコードが書けたと感じた際には、周囲に見せて回って共有して、フィードバックを貰ったり、褒めてもらったりしていました(笑)。そのように褒め合う文化を促進するために、チーム内でお互いの成果を称え合う時間を定期的に設けています。

また、現在の社内の体制として、ビジネスサイドが機能要件を定義し、エンジニアがそれを実装するという流れが中心になっています。しかし、「このユーザーのために」という視点で自ら考え、開発することがさらなる楽しさにつながると考えています。そうした背景から、ユーザー理解を深める施策として、エンジニアが塾の先生として現場に入る「塾バイト」もスタートしました。行動指針の策定も、こうした一連の取り組みの一つです。

本音で深く話せる場をつくりたかったからです。普段の業務中では、なかなかじっくりと腹を割って話す時間を確保するのは難しいのが現実です。Slackやミーティングで意見を交わすことはありますが、それでは「組織としてどうありたいか」というような抽象度の高いテーマについて、深く話し合うことはできません。そこで、リーダーを集めた2日間の合宿を通じて今の自分たちの課題を言語化し、これからどう変わっていきたいかを徹底的に対話することにしました。

合宿では「デザインスプリント(※)」という手法を参考にしました。本来は5日間で行う形式ですが、今回はそのプロセスを2日間にアレンジして実施しました。

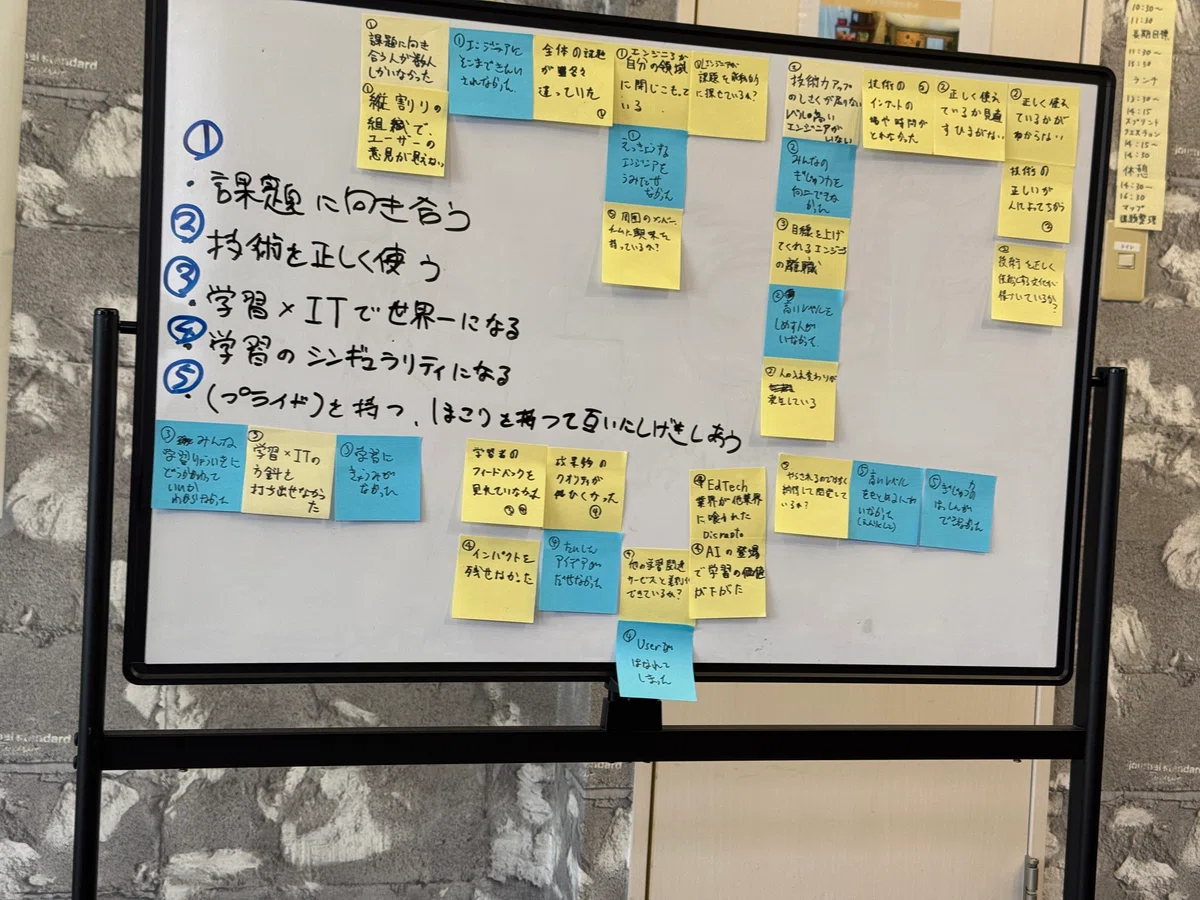

まず初めに取り組んだのは、長期的な目標の設定です。「どのような状態が理想なのか?」「僕らは何を大切にしていくべきなのか?」といった問いをベースに、じっくりと対話を重ねました。その後は、スプリント、クエスチョンマップの作成、高速デモ、スケッチタイム、ディスカッションという流れで進めていきました。

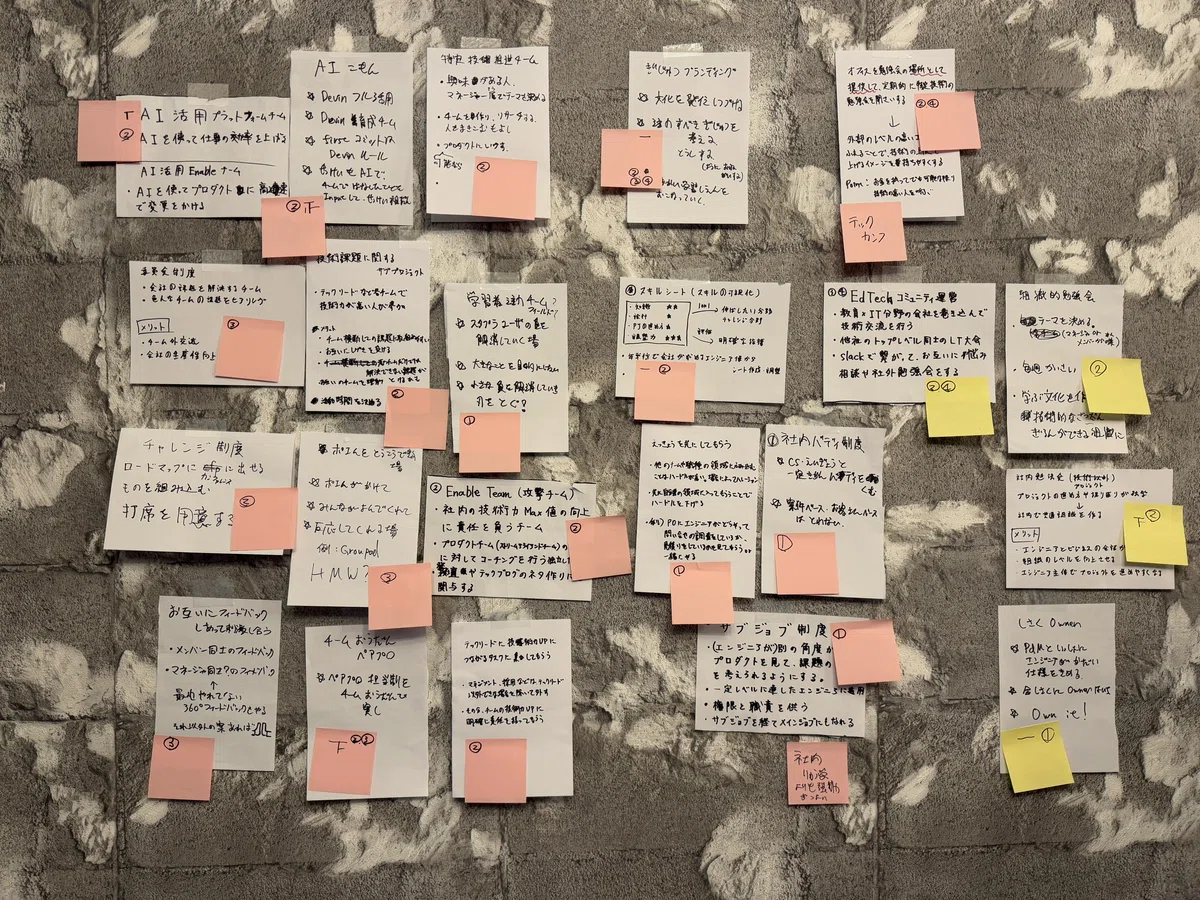

高速デモでは、エンジニアリングに直接関係のないアイデアも含めて、さまざまな粒度のアウトプットを持ち寄りました。新しいアイデアは「アイデア×アイデア」で生まれるものだと考えているため、できるだけ幅広いインプットを集めることを意識しました。

長期的な目標(案)

スケッチタイム

それらをもとに、「この考え方をエンジニアの行動にどう落とし込めるか」をチーム全員で検討しました。多様な視点を取り入れながら、行動指針に結びつけていくプロセスがとても刺激的で、学びの多い時間になりました。

(※)「デザインスプリント」:Google Venturesが提唱する新製品やサービスのアイデアを検証するための集中ワークショップ形式のフレームワーク。

合宿の中で印象に残っていることはありますか?

リーダー全員が、それぞれにしっかりと意見を持ってくれていたことが印象的でした。こうした場では、思いの強い人が一人で話し続けてしまうこともありますが、今回はそうならず、全員で対話できたのがとても良かったです。

また、普段こういった会話をじっくりする機会はなかなかありませんでした。エンジニア文化をちゃんと作りたい、という思いがそれぞれにあっても、日常業務の中ではどうしても細切れの会話になってしまい、熱量が高まらないことも多いんです。皆が自分の言葉で思いを語ってくれて、本当に嬉しかったですね。

大きく意見が食い違うような場面もなく、一人ひとりの熱量に触れられ、「みんな、同じ方向を見ているんだ」と知ることができたのが、大きな収穫だったと感じています。

正直、合宿を終えた当日は本当にヘトヘトでした。8時間ずっと頭を使い続け、その後も宿題のような形で各自が考えを深めていて、終わった瞬間はかなりの疲労感がありました。

それでも「早くみんなに共有したい」という気持ちが強かったです。この前、全社に向けて発表する機会があり、エンジニア組織が少しずつ変化し始めている空気感が伝わったんじゃないかと思っています。

あえて全社に向けて発表したのは、エンジニア組織だけでなく、会社全体に向けたメッセージでもあるからです。私たちは、本当に社会に良いインパクトを与えられる事業をしています。AIの波が来ている今だからこそ、大きな変革を起こせる可能性があると心から信じています。そんなラッキーな時代に、仲間として一緒に走れることを心から嬉しく思っていますし、その想いをどうしても伝えたかったんです。

ただ、行動指針というものは、すぐに浸透するものではありません。4~5年というスパンで、ようやく「変わったね」と言われるものだと考えています。2025年は「基礎を固める年」にしたいです。たとえば技術的なアウトプットを積極的にしていったり、設計へのこだわりを深めたり、チームの中で褒め合う文化を育てたり。そんな小さな積み重ねが、強い組織の土台をつくっていくと信じています。

一言で言うなら、「とにかく楽しんでほしい」ということに尽きます。楽しくてしょうがない、と思えるような環境をつくりたいです。理想は、メンバー全員が高い技術力を持ち、自立して行動できる組織です。もちろん、指示の通りに動くことも必要ですが、一人ひとりが自分の「やりたいこと」を明確に持ち、自ら考えて行動することが「楽しさ」に繋がると考えています。決められたタスクだけをこなす組織ではなく、自主的に動ける文化を大切にしたいと思っています。

そして、成長の機会を与えてもらうのを待っているだけでは、十分な成長は見込めません。必要だと思った機能を自ら提案・開発したり、コードの改善に取り組んだりと、自発的な行動こそが個人の成長を加速させると考えています。

新卒と中途では見ているポイントが少し異なりますが、共通しているのは「技術力」と「人柄」の両方を大切にしていることです。実際に社内アンケートで「この会社の良いところは?」と聞くと、多くの人が「人が優しいこと」と答えています。私も本当にそう感じていて、誰もが意見を聞いてくれて、建設的な対話ができる環境があります。

AI時代に突入し、人間がさらに賢くならないといけない今、教育業界にはまだまだ課題が山積みです。私たちはそこに真正面から向き合って、なんとか解決していきたいです。だからこそ、これから仲間になる方にも、お互いに高め合いながら、教育業界の課題解決に本気で取り組んでくださる方と一緒に働きたいです。